win7系统重装的步骤教程

那么,今天小编今

【菜科解读】

最近有网友问小编怎么重装win7呢,其实小编以前就跟大家分享过重装win7系统的操作方法了,不过,有很多朋友可能都已经忘记了,不知道怎么操作了。

那么,今天小编今天就再来给大家讲解一下重装win7系统的操作方法吧。

大家快来看看吧。

1、备份系统资料。

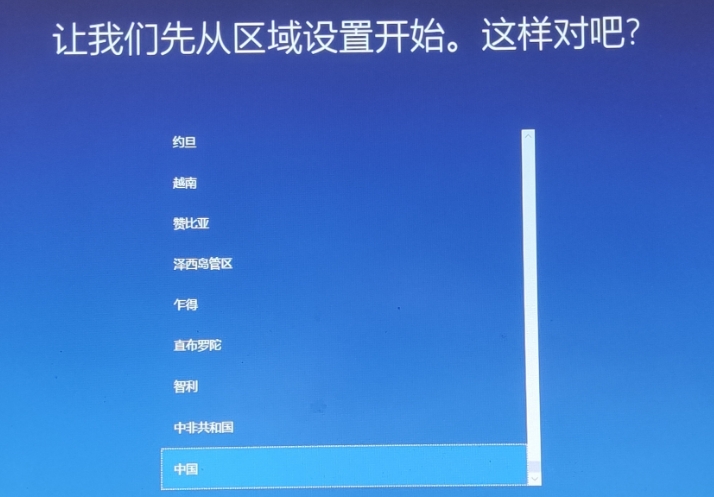

下载安装小白一键重装系统软件并打开,在线重装界面中,选择win7系统,然后点击 安装此系统 。

2、顺便勾选自己需要安装的软件,然后点击 下一步 。

3、等待软件自动下载对应的系统文件,并进行文件的备份。

4、环境部署完成后,选择立即重启。

5、重启电脑后选择xiaobai-pe模式安装系统。

6、选择立即重启。

等待win7系统重装完毕,进入系统桌面。

以上就是win7系统重装的方法教程啦,希望能帮助到大家。

系统重装win7,win7系统重装的步骤,电脑系统重装首陀罗起源于什么?他们的重要职责是什么

“种姓”是梵语翻译过来的,意思是“颜色”或“品质”。

白肤色的雅利安人为品质高的种族,深肤色的达罗毗荼族和其他土著民族为品质低的种族。

此制度用以区分雅利安人和非雅利安人的。

后随工作和职业的分化的发展,出现了四姓(四个种姓)的划分。

最高的种姓是(掌握祭祀文教的僧侣阶级,后来也可以当国王);其次是(掌握军政的国王、武士阶层);(商人,手工业者,亦有从事农耕的农民阶级);最下的种姓是(农人,牧人,仆役和奴隶)。

前三者为雅利安人,后者为非雅利安人。

各种它的世袭的职业,不许被婚姻混乱,尤禁首陀罗与其它的种姓混乱。

对首陀罗男子与别的种姓女子所生的混血种,特别订有法律,给予一种贱名,例如首陀罗男子与别的种姓女子所生的混血种名为旃陀罗。

种姓制度不仅订在法律里面,而且神圣地位不可动摇地规定于宗教教义与教条中。

在势力强盛的“中部”地区,种姓最为严格。

后来随着雅利安人势力的发展,这些国家都不同程度地受到婆罗门教的影响,当然也都存在着种姓制度,但种姓制度所遇之困难就比较多得多。

一,在这些国家时在,土著人所占比例大; 二,雅利安人与非雅利安人混合情况比较普遍; 三,为了巩固雅利安人在那些地方的统治,有不少土著部族的首领通过入婆罗门教仪式被安排在刹帝利之列。

种族矛盾 在种姓制度下,统治阶层的婆罗门和刹帝利之间一向存在着矛盾,尤以非雅利安人的刹帝利对婆罗门的优越地位的反抗更为显著。

据资料,的人多半是半雅利安、半野蛮的下等种族。

后来统一印度的摩揭陀国的,据说就是首陀罗的血统。

在这种情况下,反对婆罗门种姓制度的教义的学说,则比较容易为大众所接受和欢迎,而所倡导的“四等”之说,事实上反映着当时新兴国家的人民对种姓制度的不满。

土著文明 近代在印度河流域的发掘,证明在公元前3500-2700年之间,那里的土著民族(可能是达罗毗荼族),早已成了惊人的城市文明。

有城市规划,有下水道,有两三层砖建楼房,有公私浴室,街道上的货摊和店铺,有纺织业和陶业。

据发掘材料看,土著民族已经进入了奴隶社会,而且可以断定有了相当发达的农业。

至于雅利安人定居下来很长时间(大概一千年)以后,到了种姓制度确立了的时期,那里的社会是否仍然是奴隶社会,值得研究。

从婆罗门法典上来看,首陀罗并不是奴隶,只有一部分人是奴隶,而奴隶只从事杂役劳动,不参加生产,显然奴隶不是主要生产者,因此很难断定当时是奴隶社会。

无奴派创始人黄现璠教授通过对首陀罗深入研究后在《中国历史没有奴隶社会》中断言:“首陀罗绝非奴隶,社会没有经历过奴隶社会。

中国当代所有主张古印度社会经历过奴隶社会阶段的学说,都是对思主义有关印度论述的曲解以及对首陀罗族裔认识的无知和社会地位的误识。

”同时认为:“首陀罗与其它三个种姓同为雅利安人后裔,只不过因为首陀罗在四个种姓中地位最低,后来混入了一些其他族裔,以致造成后人对首陀罗族裔的误识。

”的四个种姓“同种论”与季羡林教授主张的四个种姓“同色论”同符合契,。

佛经记载 佛经中有资料记载,当时的国王每一年都有固定的日期,在自己的田地里举行亲耕仪式,人民都在替他耕田。

这与婆罗门法典规定的首陀罗人要靠自己劳动向国王纳税条文相符合。

据中国古代译师的注释,“刹帝利”的原意是“田主”。

从此线索推断,似乎“种姓”制度开始完备确立时期,印度已经进入了封建领主统治的农奴社会。

而到释迦牟尼时代,在新兴国家里,则又发生了变化。

据佛经资料,当时的商业发达,有相当规模的陆运与航运的商队,商人有着雄厚的经济基础和力量,比如把一座林园送与佛的大富商须达多,有力量以黄金布地并和拘萨罗王子比富。

手工业也很发达,有细密的分工,自由经营的小工商业在生产上占重要地位。

当时有了纳税的自由农民,有佃农。

可以设想,在吠舍人和首陀罗人混合种族的新兴国家里,刹帝利可能不是领主,而是新兴地主阶级的代表。

印度早在公元前一千年间已有了铁器,此时铁器更为普遍使用,农业上生产力有了很大程度的发展。

在当时情况之下,封建领主的割据,是不利于工业,手工业,特别是农业发展的。

历史证明,统一兴修水利和灌溉系统是促成阿育王统一印度的重要原因。

阿育王虽然是佛逝世两百年后的人,但佛在世时,人们就有“转轮王统一天下”的理想。

佛幼年时,他的父王和国人曾期望他做转轮王。

佛虽然舍弃了王位,但也推崇转轮王那样的理想人物。

“转轮王”思想,实际上反映着一种当时一般人要求有一个中央集权政府来代替领主割据的愿望。

这个要求和愿望必然要和种姓制度发生冲突。

随机文章美国版花木兰!为了参加独立战争22岁的她女扮男装上战场上帝是7维空间的人,能改变过去现在和未来(超越神仙)最详细导弹常识大全,军事专家和爱好者必知的常识好望角是谁发现的,葡萄牙人迪亚士发现/前往东方时的意外收获机器人是谁发明的,世界上最早的机器人(恩格尔伯格/护士助手)

10句被严重扭曲的名言,老祖宗的脸被丢尽了!

——民间谚语联对 一字之差,演变成反面派的“真理”! 量小非君子,无毒不丈夫,这句话绝对是中国众多以讹传讹的话中最离谱的一个例子之一,初中生也应能轻易看出这其中的不妥之处。

首先,这无毒不丈夫,就跟古人所崇尚的价值观念大大背离了。

大丈夫,自然是说那些坦坦荡荡胸怀宽广的男人,什么时候恶毒阴损,的这种前缀也能放在前边来形容大丈夫了? 原来,这句民间谚语本来是个很好的句子,里边充分运用了对仗。

显示出了一份阳刚有力的气魄,一个胸怀坦荡的男人形象就跃然于纸上。

以讹传讹的原因要从古时候文人的习性说起,在这副对联式的谚语里,“度”为仄声字,犯了孤平,念着别扭,很容易读为平声字“毒”,经过长时间的诈传,于是这句话,终于成了典型的“,”的例句:“量小非君子,无度不丈夫”,原话里一个君子对一个丈夫,一个度对另一个量,本来是很完美的一个句子,可经过上千年的以讹传讹,竟成了“无毒不丈夫”这句现在我们挂在嘴边的口头禅。

我们都知道心理学上有个说法叫先入为主,。

无毒不丈夫,我们天天在耳濡目染这个被篡改了的男人形象之际,心里的价值观人生观,难免也会受到些不良影响,天天看着电视里奸人怂恿主角干坏事的时候都用这句:“干吧!无毒不丈夫!”然后主角想想也对,于是五指并拢手掌上举,狠狠地做一个切的动作:“无毒不丈夫,干!”你能说同样作为一个男人,这东西看久了你的思维能不收到一丁点儿的影响么?关于这种语言的影响力量,我再举个例子,比如隔壁顶撞了我一下,这时候我朋友张三来了:用的是原版的好话劝我:“老话说,量小非君子,无度不丈夫,你是个男人,就别跟他一般计较了。

”张三这样说,我这个大丈夫当然再拉不下面子去计较这种小事,可如果另一种情况,张三来和我这么说:“这老话怎么说的?无毒不丈夫!你是男人,不能怂啊!给你刀,去做了他!”看看,我听到他这话,除了接过刀速度冲出去乱砍以证明自己是个男人之外,还真没什么好办法,你说对不对? 02、唯女子与小人难养也 原句:唯女子与小人难养也,近之则不孙,远之则怨。

——《论语·阳货》 因为《论语》的这句话,有人就解读为歧视女性,甚至被认为是男尊女卑的始作俑者,虽然很多人这么认为,特别是现代人更加这么认为,但还是有人在为孔子鸣不平。

众所周知在49年后的中国大陆自始至终给老夫子戴着一个意识形态的帽子,因此这些辩护的声音也就难以被世人所知了。

孔子一贯的思想是平等、仁爱,爱人如己,他怎么会歧视女人。

首先,提倡实践“为父母守三年之丧”,充分证明他是一位孝子,他孝敬的不仅只有父亲,而且也有母亲。

孔老夫子深为推崇《》,他认为懂《诗》经是道德修养的第一步。

还说:“诗三百,一言以蔽之,思无邪”,在《诗经》第一篇里,孔子就选的是《关雎》。

“关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,。

”当我们仔细翻翻这部经孔子修订整理后的著作时,就会发现里边很多篇幅都在歌颂女子的青春美丽、大方善良,歌颂了当时男女平等、自由恋爱的浪漫氛围,也批判了一些男子对女子始乱终弃的行为。

一个将“窈窕淑女,君子好逑”这样的优美和浪漫的句子放在全书第一篇的孔子,一个对女性美着力夸赞、对爱情大加讴歌的孔子,会是歧视妇女的人吗?另外,从《诗经》中所反映的社会风貌,我们可以得知,从三代(夏、商、周)以来直至孔子所生活的那个时期,男女是相当平等的。

说孔子歧视女性,不仅和孔子的思想不符,更与当时的社会风气不符。

如果孔子把女人当成道德卑鄙的小人,他会这样描述人类美好的爱情?何况孔子从小就是母亲独自把他抚养大,他尊重母亲,能瞧不起女人?有人根据古文特定的语法,发现《论语》的句式多用对偶。

例如:“君子周而不比,小人比而不周”、“学而不思则罔,思而不学则殆”、“君子喻于义,小人喻于利。

”、“君子坦荡荡,小人长戚戚。

”所以从语法来看,这里的“女子”和“小人”是意思相近相似的词。

按照“人之阳曰男,人之阴曰女”,这里的“女”其实是一个形容词“阴性的”,“女子”就是“内心阴险狡诈的人”,全句就成了:那些内心阴险狡诈、人格卑鄙龌龊的人是最难以相处的。

亲近他们,他们会无礼;疏远他们,他们又会怨恨。

另外值得一提的是,孔子批判的是被“养”起来的狡诈卑鄙小人。

想想什么人才能养小人?君主啊!所以这句话是指君王身边的小人。

这些人,亲近了会变得无礼傲慢,远离了又会心生怨恨。

还值得注意的是孔子说这句话时的背景。

孔子是在卫国之行后发现自己不仅被卫国君主欺骗了,还被卫国君主身边的小人仗势愚弄。

孔子于是指责卫国君主听信身边小人:“吾未见好德如好色者也!”孔子离开卫国之后,就发了感慨:“唯女子与小人难养也!近之则不孙,远之则怨。

” 那这后面一句怎么解释呢?就是说你作为一个君主,对那些后宫没什么本事的拍马小人太亲近了,他们就会,忘了自己的身份,开始用你的权力胡做非为,而你疏远她们吧,她们又要埋怨,是非常麻烦的事。

孔子之前,妲己误国,。

孔子之后,宦官小人当道,皇后外戚乱政的桥段更是屡屡上演,不可枚数。

知道了这些历史背景和人生经历,再看看孔子的卫国之行,一切都明白了。

回头想想,孔老夫子这句话多英明! 03、天行健,君子以自强不息 原句:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物——《周易》 《易经》比较费解的是“君子以自强不息”。

很多人都把它理解成“君子应当自强不息”,一字之差,差之千里。

“以”在古文里是“用”的意思。

其意思应是“君子以之自强不息”,就是君子用了它以后就会自强不息。

这里的“之”,就是指“天行健”。

直接翻译过来就是,天道的运行是最健朗的,君子通过顺应这种规律,使自己变得强壮,生生不息,而不是让君子不松劲儿的意思。

这种处世之道,在古时候几乎人人都懂,不是也说吗?“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

从“我”出发,站在一般人的思想境界中来思考《周易》。

“自强不息”和“厚德载物”的理解就会很肤浅,很肤浅。

即做事情,只想着尽量不求人,要“自强”,所以,给人的印象是清高,个性强,争强好胜。

《周易》的“三才观”告诉了我们人类,天生人,地养人,人是天地造化的杰作,天地有生养万物之功。

相对于天地而言,人的形体何其渺小,人的生命何其脆弱,人的寿命何其短暂。

但是,人可以取法天地的精神,通过道德修养能效法天地,达到天地合一的水平。

效法天地的道德,修养自己,人类也要尊重自然,爱护自然,自然和谐的生活在地球之中,这样人类才可能有美好的未来。

04、民可使由之,不可使知之 原句:“子曰:兴于诗,立于礼,成于乐。

民可,使由之,不可,使知之。

”——《论语?秦伯》 “民可使由之,不可使知之”,又是《论语》中的一句经典台词。

“老百姓嘛,让他们知道那么多干什么?只要让他们做事就行了,最好都是昏昏噩噩,只知道照着我们的意思去做就行了,不要让他们明白他们在做什么”,这句训诫不可谓不恶毒,它被千百年来中国的大小统治者奉为圭臬。

正是这句话,孔老夫子更被认为是千百年来愚·民政策的始作俑者。

但是,这条愚·民之术,真是孔子这位致力于教化人民的教育家的本意吗? 我们知道,在春秋时代的文章是没有标点符号的,后人要研读那时侯的文章,便要再经过一个“句断”的过程,即是根据上下文意思自己在句子的适当地方加上标点和停顿,这样才能得出一句句意通顺而连贯的话。

在这里插一句,孔子的文章为什么被后人引用得非常多呢?这其一当然是孔子本身的名望使然,其二,则是因为他的语录涵盖的范围非常广,几乎包括了社会生活的方方面面,这样一来,后来的人无论是谁,抱着什么目的,都可以从孔子的话中断章取义地引用其中的相关部分,再加以自己个人倾向的理解和句断,用来证明自己的观点。

比方说现在这句“民可使由之,不可使知之”,从前文来看,我们孔老先生前边一直在讨论诗礼乐这三种东东的教育问题,可怎么后边一下子就变成去教帝王权术的训诫了呢?原来,这又是后人别有用心地断章取义,刻意在句子的中间用一个不恰当的“句断”使这句话产生了歧义的缘故。

我们结合上下文的语境,很容易就能得出这句话正确的分句方法:“子曰:兴于诗,立于礼,成于乐。

民可,使由之,不可,使知之。

”孔子的整句话就是说,诗、礼、乐这三样东西是教育民众的基础,一定要抓好,如果人民掌握了诗礼乐,好,让他们自由发挥,如果人民还玩不来这些东东,我们就要去教化他们,让他们知道和明白这些东西。

” 看,谈教育谈得多深刻啊。

解释如此通顺,而且更加贴近“有教无类”的大教育家孔老夫子的本意。

怎么下面劈头盖脸就来了句“民可使由之,不可使知之”,变成向帝王们教诲愚民政策的训诫了呢?为什么要让孔老夫子背两千多年的黑锅呢?显然,这背后依旧是统治者们的阴暗心理在作祟,他们要为自己的愚·民政策找寻一个理论依据和心灵安慰。

05、刑不上大夫,礼不下庶人 原句:国君抚式,大夫下之。

大夫抚式,士下之。

礼不下庶人,刑不上大夫。

刑人不在君侧。

兵车不式,武车绥旌,德车结旌。

——《礼记》 长期以来在中国人头脑里,“礼不下庶人,刑不上大夫”是“旧社会阶级压迫”的铁证。

我们不妨翻开典籍,看看历史真相。

“礼不下庶人,刑不上大夫”出自于《礼记》。

“国君抚式,大夫下之。

大夫抚式,士下之。

礼不下庶人,刑不上大夫。

刑人不在君侧。

兵车不式,武车绥旌,德车结旌。

” 《礼记》这段原文是记载具体的乘车礼仪。

根据上下文,“礼不下庶人,刑不上大夫”其实应该分为两句话,逗号应改成句号。

“国君抚式,大夫下之。

大夫抚式,士下之。

礼不下庶人。

”这是讲一般乘车礼仪。

两车相遇,要相互表示敬意。

上级遇到下级,不用下车,但要扶着车前横木,点头行礼;下级遇到上级,就要下车行礼;至于庶人,在先秦人看来,他没有当官食禄,就不必行这套礼数。

这和现代公司礼仪只能约束公司内部是一样的。

“刑不上大夫,刑人不在君侧。

”这是讲对违反乘车礼仪者的处理。

对于违反乘车礼仪的下级,如果级别是大夫,国君就不能用刑罚羞辱;国君也不能带着行刑者在身边恐吓下级行礼。

也就是说上级不能暴力逼迫下级对上级礼貌。

现代公司不也讲要人性化管理,老板对经理层要客气吗?“兵车不式,武车绥旌,德车结旌。

”这是讲特殊情况下乘车礼仪的变通。

这是先秦封建制礼仪,都是合情合理的,古人的纯朴可见一斑。

这哪有什么“阶级压\迫”色彩?就算是后人将“礼不下庶人,刑不上大夫”混合成一句话,割裂了《礼记》中具体乘车礼仪的语境,古人也没有认为“礼不下庶人”就是指对百姓无礼,“刑不上大夫”就是指贵族可以。

06、女子无才便是德 原句:人亦有言:“男子有德便是才,女子无才便是德。

”——《》 这句“女子无才便是德”总是让女权运动者恨得牙痒痒的,他们以为这句话是大男人用来贬损女性的!然而事实非但不是这样,而且完全相反!中华儿女们对这句话的误会可大了!这话又怎么说呢? 本来这句话的上联是“男子有德便是才”,而下联才是“女子无才便是德”!第一句:“男子有德便是才”!这话是希望一个有为的男人,要以德行为主,以才干为辅的意思。

为什么要以德行为主呢?看看现今社会这么乱,诈骗这么多,网路上什么希奇古怪的事都有,这就是有了才干却缺乏德行的后果,总之,这句话是告诫每个男子要以德行为主的意思,而非叫男人不要重视才干。

而下联“女子无才便是德”又是什么意思呢?依然是劝女子要以德行为主的意思,而非贬辱女人不能有才干。

这整个误会是因为错解了“无才”的“无”字所造成的。

这个“无”字是动词,是“本有而无之”的意思,也就是“本来有才,但心里却自视若无”的意思。

举个例子来说,就像古人说的“无物”不是世上真的没有万物,而是在万物的围绕中,内心不起一点罣碍的意思;“无我”不是真的没有我,而是对于我的一切得失无挂于心的意思;“无念”也不是真的没有念头,而是没有妄念,在念头中依然自在的意思。

所以“无才”不是真的没有才干,而是“我虽然很有才干,但一点也不自炫其才,依然自视若无”的意思。

古代的女子大门不出,二门不迈,却拥有过人的才气,还能自视若无,这不是非常高尚的德行吗?这句话明明是在褒奖我中华民族的女子,有如此高尚的德行!哪里有歧视女人的意思呢!而我们竟对这么好的一句话,误会如此之深,我们实在是以小人心度君子腹,是我们太对不起古人了!不是古人对不起我们啊! 每次同学们听我解释完后,女子们都,男士们也都如释重负,他们说我的解法太创新了!唉!我岂敢创新!我这解法都是古人的原意。

不信的话,我把隋唐演义里的原文,引证予各位参考便知: 隋唐演义第三十七回:人亦有言:“男子有德便是才,女子无才便是德。

”……才何必为女子累,特患恃才妄作,使人叹为有才无德,为可惜耳。

故有才之女,而能不自炫其才,是即德! 故知古人所谓的“无才”,本来是赞赏那些有才的女子能自视若无,不自炫其才的高超德行,而非贬抑女子!是我们受到文字障碍的关系,误会了老祖宗的苦心,我们应该要对老祖宗深痛的忏悔,并且要以身为中华子民为荣的! 07、吾生也有涯,而知也无涯 原句:吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已。

——《庄子.养生主》 这句话常被挂在图书馆里,当作学习励志类的明言警句。

庄子的这句话其实是这个意思:人的生命是有限的,而知识是无限的。

用有限的生命去追求无限的知识,是很危险的事情。

可见这句话并不是催促大家拼命读书,而是劝大家不要盲目读书,要合理利用有限的生命,处理无限的知识。

这在信息时代的今天,尤其重要。

08、信则有,不信则无 人们在谈论神或善恶有报时,常说:“信则有,不信则无”。

不信神的人对宗教最反感的就是所有宗教都要求“信在先,见在后”。

我明明什么也没看见就要我先信,这不是自欺欺人、逻辑悖论吗?所以无神论者更认为宗教是愚昧的东西了。

那神真是那种人们主观想象出来的虚幻的东西、一种心理作用吗? 有人知道,对那么多的神奇见证和神奇现象進行全盘否定,并不是合理明智之举,于是就解释了“信则有,不信则无”。

可这个解释的本身就不成立,有就有,无就无,怎会因为你的信与不信而随意有无?我们知道,学校老师常常会这样,你愿意接受教育呢,老师会看管你多一点,如果实在不可教也,老师或许就看管你少一点了,反正有最后的“开除”在等着你呢。

也就是说,有与没有,不能建立在你信不信的基础上。

本来就有的东西,你全世界70亿的人都不信,它也依然存在着。

信与不信,是每个人的悟性问题,与每个人的人生观、世界观、思想境界相关,它可以决定一个人的价值取向以及生命的未来选择,却丝毫决定不了“有”和“无”的问题。

加微信wnel2010,更多此类好文。

现实生活中的人们大多相信自己的眼睛,看不到的就不相信。

那么试问,在现代高科技的检测仪器问世之前,有谁能看到X光、电磁波、各种射线吗?那么这些东西存在否?它们是在人类看到以后才存在的吗?显然不是。

它们与万古宇宙共存,而且存在于不同的层层时空之中。

就像人们所说的“头上三尺有神明”,神佛的存在也是遍布苍宇的,只是他们由人类肉眼不易见的物质构成。

但是,毕竟有科学家和少数人类目击证实了神佛的存在。

这不是什么迷信,神佛也是生命,也是物质存在,只不过与人境界不同,他更微观、更宏大、更超能,更接近于、同化于宇宙特性而已。

现代科学也证实了,我们人类能看到的可见光的频段非常狭窄,即使用现今最先進的探测仪器,在这个宇宙中理论上也只能发现4%的物质,其它96%的物质理论上存在却无法证实,何况我们的眼睛?宇宙太深邃了,浩瀚而又神秘,有着事情无法用现在的科学来解释,但一定要有对未知领域的敬畏之心。

这句话的真正含义是,当你对神有着真正虔诚的信仰,你就能看到神的存在;你越不信神,神越不会显现出来让你看到,因为你道德达不到神给人的要求。

佛家说:佛性一出,振动十方世界。

神佛最看重的是相信神佛的修炼人。

你连神都不信,甚至还可能诋毁神佛,伟大神圣的神佛怎么会随意显现给你看呢? 09、天地不仁,以万物为刍狗 原句:天地不仁,以万物为刍狗,圣人不仁,以百姓为刍狗——《》 要说起这句话,大半的愤青都会告诉你,这话的意思是说:“天地残/暴不仁,把万物都当成低贱的猪狗来看待,而那些高高在上的所谓圣人们也没两样,还不是把我们老百姓也当成猪狗不如的东西!” “天地不仁,以万物为刍狗”出自今本《道德经》第五章。

自古以来,很多人都批评老子这句话为阴险、刻薄,看事情太透彻。

因为他们解释这句话的意思是说,天地无所谓仁不仁,生了万物,又把万物当刍狗来玩弄。

这是对老子思想的误解和曲解。

这里的“刍狗”,本意是草做的狗。

狗在古代是普通百姓作祭祀用的牺牲(因为用不起猪、牛、羊等大的牺牲)。

随着社会风气的演变,人们渐渐不再用真的狗,而是用草扎一只狗形来代替(就相当于后来在拜祀的时候,用面做的猪头来代替真的猪头一样)。

刍狗做好以后,在还没有用来祭祀之前,大家对它都很重视,碰都不敢随便碰;等到举行祭祀以后,就把它扔下不管了。

天地生了万物,它没有居功;天地给万物以生命,它没有自认为荣耀;天地做了好事,使万物生生不息,凡是能做的,做了就做了,没有条件。

天地看万物和那个丢掉的草狗一样,并没有对人特别好,对其它的万物特别差,更没有想从万物那里取回什么报酬。

而人之所以对万物差,甚至人帮助了人,往往都附带了条件,希望有所回报,是因为人的自私的观念使然。

所以,老子建议人要效法天地的“无所谓仁,也无所谓不仁”的精神,养成这样的胸襟。

这是老子的“天地不仁,以万物为刍狗”的真正意思。

历史追随孔子奉行“仁”,于是“不仁”似乎成了贬义词。

老子此语实为超脱情感的境界,天地福泽祸害,无关万物情感与意愿。

不仁,才是天地最大的公平。

另外,“刍狗”指草扎的狗,非“猪狗”。

10、人不为己,天诛地灭 现代的中国人常把“人不为己,天诛地灭”当成一句古语奉行了,可翻遍所有的古籍经典,谁也查不出这是哪位先贤的教导。

(注:网上流行一种说法,说这句话出自的《佛说十善业道经》第二十四集,笔者曾查证过《佛说十善业道经》,全书并没发现这句话。

倒是某“法师”在解释这本经书时提过这句话,当时该“法师”也只是把它当作一句错误的谚语来对待)这句话最早出现在文·革样板戏《红灯记》里,日本鬼子鸠山劝李玉和投降时说了这句话,意思是人就该,否则老天爷都不容你。

如果人一味的只顾自己,把“己不所欲勿施予人”这样做人的起码道德标准都丧失了的话,这个人就不是人了。

动物是没有道德约束的,可要想当人,就必须遵守相应的道德标准,越出了这个界限,一味的膨胀自己的私利,最终只能使自己变成一个披着人皮的畜生,从而遭到天诛地灭的下场。

当一个社会走到了人人为私,不择手段的伤天害理、大肆掠夺时,这个社会也就走近了覆灭的边缘。

人不治天治。

很多人认为,追求金钱,名誉,地位,美色这就是为自己了,可真正信佛的人都知道,这些身外之物都不是自己,比如人为了获取金钱而去抢银行,最后被逮捕枪决,这是为自己么?这不是在害自己吗? 那什么是真正的自己呢?《三字经》教导我们说:“人之初,性本善,性相近,习相远”,就是说人的本性都是善良的,相近的,都是有佛性的,可是在后来的成长过程中因为学习了不同的东西,慢慢就会“”,假如接受了样板戏里的灌输,时时以自我为中心,处处以私利为标准,那人就会越变越坏,最后完全迷失了自己的本性,成为一个变异人。

所以人真正的自己就是人善良的本性,也称佛性,人要维护好自己的佛性不受外界污染,那才是真正的为自己好,否则,逆天行道就会遭来天诛地灭的。

随机文章大禹治水告诉我们一个什么道理?诸葛亮为何一定要杀魏延?因为反骨吗 真相只有「4个字」北极圈内的格陵兰木乃伊,两岁婴儿因饿死而变成木乃伊揭秘外星人存在终于被证实,金星/玛雅文明成为外星人存在的证据揭秘尼古拉特斯拉的黑科技,人造地震武器可以劈开地球