不该存在的肥胖行星被发现,颠覆科学家对行星系统形成的理解?丨科技观察

这颗技术上不应该存在的系外行星被发现后,科学家们开始质疑行星形成的理论。

11月30日,一项发表在《科学》杂志上的最新研究发现,一颗已知质量最大的行星在超冷矮星的近距离轨道上运行。

这是人们首次发现如此大质量的行星围绕如此小质量的恒星运行,这一发

【菜科解读】

封面新闻记者 马晓玉

天文学家注意到了一颗肥胖行星,对于它的小宿主来说似乎太大了些。

这颗技术上不应该存在的系外行星被发现后,科学家们开始质疑行星形成的理论。

11月30日,一项发表在《科学》杂志上的最新研究发现,一颗已知质量最大的行星在超冷矮星的近距离轨道上运行。

这是人们首次发现如此大质量的行星围绕如此小质量的恒星运行,这一发现违背了当前理论对小恒星周围行星形成的预测,也颠覆了科学家对行星系统形成的理解。

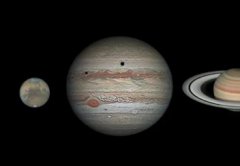

这颗行星名为LHS 3154b,紧紧围绕着一颗名为LHS 3154的超冷M型矮星(宇宙中质量最小、温度最低的恒星类型)旋转。

LHS 3154b的质量是地球质量的13倍,太阳质量的9倍,约为海王星大小,是目前已知的最大行星。

LHS 3154b与其主恒星的质量比是地球和太阳的100多倍。

从LHS 3154b望向其低质量主星的概念图。

一个极为罕见的案例

这项研究的合著者、宾夕法尼亚州立大学天文学与天体物理学教授苏夫拉特·马哈德万(Suvrath Mahadevan)说:这一发现确实说明了我们对宇宙知之甚少的问题,我们不会想到一颗如此重的行星会围绕着一颗质量如此小的恒星存在。

恒星是由大量的气体和尘埃云形成的。

恒星形成后,气体和尘埃仍然是围绕新生恒星旋转的物质盘,而新生恒星最终会发展成行星。

围绕恒星的圆盘中存在的物质数量决定了围绕恒星形成的行星的质量,而盘状物质在很大程度上取决于恒星的质量。

小M矮星是整个银河系中最常见的,它们通常有小的岩石行星围绕它们运行,但不是气态巨行星。

LHS 3154作为一颗低质量恒星,其周围的行星形成盘本该没有足够的固体质量来形成这颗行星,但它就在那里,所以现在我们需要重新审视我们对行星和恒星形成的理解。

马哈德万说。

这颗年轻而巨大的恒星正在从尘埃盘中收集物质,同时也以强大的喷流排出物质。

一个天文学家团队通过阿塔卡马大型毫米/次毫米波阵列望远镜(ALMA)观察圆盘的旋转,设法找到了圆盘存在的证据。

这是第一次在另一个星系中发现一个围绕着年轻恒星的圆盘,这种圆盘与我们星系中形成行星的圆盘类型相同。

合著作者之一的梅根·德拉默根据建模分析,认为这颗行星有一个质量很重的内核,这就需要更多的盘状物质存在于恒星周围。

研究人员估计,圆盘中的尘埃数量至少要比在低质量恒星周围的圆盘中发现的尘埃数量多10倍。

德拉默在一份声明中表示:我们目前的行星形成理论很难解释我们所看到的现象,根据HPF和其他仪器的调查结果来说,我们发现的行星可能极其罕见,所以探测它真的很令人兴奋。

目前其实已经发现了一些围绕低质量恒星运行的大质量行星,如2019年发现的行星GJ 3512b,但它们的轨道周期要长得多,而且这些行星围绕恒星的轨道很远。

我们的发现为所有现有的行星形成理论提供了一个极端的测试案例,马哈德万说,这正是我们建造HPF的目的,即发现银河系中最常见的恒星如何形成行星,以及发现这些行星。

苏夫拉特·马哈德万

宜居带行星探测器

这颗围绕距离太阳约51光年的恒星运行的超大行星,是通过安装在麦克唐纳天文台霍比-埃伯利望远镜上的宜居带行星探测器(HPF)发现的。

这个仪器由马哈德万领导设计,通常被用来探测在小型冷恒星宜居带内运行的行星。

如果适宜居住区与恒星的距离刚好合适,恒星表面的温度足以支持液态水的存在,就有可能支持生命的存在。

小恒星较低的表面温度使得行星可以更紧密地围绕它们运行,并且仍然保持着脆弱的元素,如表面的水(生命存在的关键成分)。

当行星紧密围绕其恒星运行时,两个天体之间的引力牵引产生了明显的摆动,HPF就可以通过红外线探测到。

把它想象成一堆篝火。

火越冷却,你就越需要靠近火来保持温暖,马哈德万说,行星也是如此。

如果恒星温度更低,那么行星就需要离恒星更近,这样才能保持足够的温度来容纳液态水。

如果行星的轨道距离其超冷恒星足够近,我们就可以通过观察恒星光谱或光线颜色的微妙变化来探测它。

(图片宾夕法尼亚州立大学官网)

【如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。

报料微信关注:ihxdsb,报料QQ:3386405712】

实拍不该出现在世界上的9种物种,但它们却真实存在

深海龙鱼:它的个性跟它的外型相符,非常残酷凶狠。

它的身体可以在海底发光,雌鱼身长可达40公分,是雄鱼的8倍。

勃氏新热鳚:是旗鳚科新热鳚属的一种,平均体长30厘米。

是凶猛的鱼类,拥有极强的领土意识,这种鱼在争夺领地时,会用大嘴啄食搏斗。

粉色精灵犰狳:这是犰狳科中体型最小的一个品种,它们生活在阿根廷中部,与食蚁兽和树懒有近亲关系,用盔甲似的骨质甲保护自己。

它的长度只有90-115毫米长 不包括尾巴,体色为白玫瑰或者粉红色。

水熊:它被称为地球上生命力最强的动物,没有食物和水的极端环境中生存长达十年之久,可以在零下150摄氏度的环境里存活,甚至能在辐射强烈的外宇宙生存下来。

红唇蝙蝠鱼:这种鱼以一张好似抹了口红的嘴而闻名。

有人认为它们的红唇是为了吸引配偶而准备的。

还有个特别之处就是它们的鳍已经进化成了腿,可以在海底行走。

巴西角蝉:这种昆虫因其头上那顶有趣的”帽子”而闻名。

它头顶的黑色圆球重要成分就是甲壳素,外被细毛,内部则是中空的,至于这顶”帽子”的功能至今还是个谜。

背囊动物:它生活在海底,是类似捕蝇草的物种,可以通过张开的大嘴捕捉浮游物种。

它还有一个特点就是雌雄同体,即使周围没有其他的同类,也可以进行生殖。

六角三角龙:也叫墨西哥蝾螈,墨西哥蝾螈体形较大,能长至30厘米,由于墨西哥的环境污染墨西哥蝾螈的数目正在减少,而碳烤蝾螈又是墨西哥人菜桌上的一道美食,这两个因素更加剧了蝾螈数量下降

“海怪”在数百万年前是真实存在的:新化石讲述了海暴龙的兴衰

沧龙,一般看上去就像是科莫多巨蜥,长着鳍状肢,鲨鱼状尾巴。

它们的种类也很多,演化了几十种,填补了海洋不同的生态位:有的吃鱼,有的鱿鱼,有的以贝类或者菊石为食。

它们还经常会与其他生物一起觅食,比如海胆等。

目前科学家已经发现一种新型沧龙捕食大型海洋动物,其化石出土于摩洛哥首都卡萨布兰卡一带。

海暴龙有着短阔的鼻,有力的颚,整体外形酷似逆戟鲸(虎鲸)。

在其头部两侧各有一条长长的尾巴。

头骨背面宽大,与巨大下巴肌肉相连接,使其产生强大咬合力。

在头部两侧都是锋利的牙齿,它们把猎物牢牢咬住,然后将其撕破或切断。

解剖学告诉人们,这沧龙适宜于袭击撕裂大型动物。

海暴龙的绝种海暴龙在食物链中处于顶端,同时也叙述了许多有关古代海洋食物链及其白垩纪演化的资料。

在这个世界上,有许多动物都属于海洋爬行纲,而海暴龙就是其中之一。

海暴龙仅是栖息于摩洛哥水域的十余种沧龙类之一。

那就是小行星撞击前,海洋生态系统充满生机。

但是,以往研究证明,心外膜部分细胞可被重编程为“干细胞样细胞等”,称心外膜祖细胞,不但能使心肌细胞再生,也可以再生其他类型的心脏细胞。

该工艺主要是对动物的研究,并且有一些证据表明它也可能发生在成年人身上。

目前,科学家正在寻找能够治疗心脏病的方法。

但是很遗憾,尽管这一进程的确是在人类中进行的,其展开效率似高似低、细胞过少,不能使心脏病发作之后组织再生产生意义重大。

实验室里最受欢迎的动物人们想用一些方法促使更多的心外膜细胞向心肌细胞过渡,从而有助于心脏损伤后的自我重建。

科学家“献祭”实验室宠儿斑马鱼。

斑马鱼—以其不寻常的器官再生能力著称,其中包括脑,视网膜,内脏,骨骼,皮肤等。

在医学上它也是一种理想的实验动物。

加上做为模型生物之一,对斑马鱼基因组进行了彻底测序,有通俗易懂的特点、容易观察,可测试发育行为,这一切使得斑马鱼成了实验室里最受欢迎的动物。

#p#分页标题#e#催产素也许能帮助医治受伤的心灵,至少是斑马鱼,该激素可以帮助心脏再生损伤及死亡心肌细胞,也就是给心脏收缩供电的肌肉细胞。

少年有点冒昧。

别担心,《细胞和发育生物学前沿》上刊登的这一新研究正在鱼缸里和实验室培养皿里进行,这一理论与实际运用相去甚远。