物种体内的怪异量子力学:被人类忽略的微观地球

【菜科解读】

核心提示:新浪科技讯 北京时间1月6日消息,据国外媒体报道,如果地球上有一样东西是最能够体现“科学难以理解”这一观点的话,那么量子力学一定是当仁不让的。

科学研究显示在微观的量子地球里,物质的行为方式非常怪异,在...

新浪科技讯 北京时间1月6日消息,据国外媒体报道,如果地球上有一样东西是最能够体现“科学难以理解”这一观点的话,那么量子力学一定是当仁不让的。

科学研究显示在微观的量子地球里,物质的行为方式非常怪异,在我们熟悉的这个宏观地球看来几乎是不可能的,比如一个粒子能同时存在于两个不同的位置,也能瞬间消失或者凭空出现。

好在令人欣慰的是这种怪异的量子物理效应在我们所生活的宏观地球中造成的影响是非常有限的。

我们所熟悉的地球仍然是那个被“经典”物理学支配着的地球——或者至少这是科学家们一直以来所认为的——直到数年之前。

光合作用中的量子效应

现在,我们的这个信心来源正在逐渐倒塌。

量子效应距离我们的生活或许并不像我们之前所认为的那样遥远。

相反,它们或许就存在于很多我们所熟悉的生活现象与过程之中,从光合作用到发电厂,再到鸟类的迁徙行为,甚至我们的嗅觉可能也与量子物理学有关。

事实上,量子效应是大自然的基本工具之一,它确保生命体能够更好地运作,也让我们的身体成为一个运作更为流畅的系统。

比如,从表面上看,光合作用是一个非常简单的过程。

植物、绿色藻类和某些种类的细菌能够借助太阳光和二氧化碳产生能量,合成有机物。

而让物种学家们感到困惑的地方就在于:这整个过程看上去有点太过容易了。

光合作用中有一个环节尤其让科学家们感到困惑不解:一个光子——你能理解为一颗组成光线的粒子,,在宇宙中穿行数十亿年之后,与你家窗外的某一片叶子里的一个电子相遇了。

对于这个幸运的电子来说,接触到光子让它获得了能量并开始到处运动。

它穿过叶片细胞内的一个很小的区域,并将其多出来的能量传递给一种特殊的分子,后者扮演了一种类似能量流的角色,将“燃料”输送到植物机体的各处。

这里的问题在于:这个小小的能量输送系统运作地太好了。

经典物理学认为受到激发的电子应该在受激发后在负责光合作用的细胞内到处运动一段时间,随后才有可能从另一端出来从而完成能量的传递过程。

但在现实中,电子穿过整个细胞所用的时间要远小于理论值。

这还没完,受到激发的电子在这整个过程中间几乎不会损失任何能量。

这在经典物理学观点看来是难以现象的是一件事,因为在胡乱穿过细胞内部的过程中,由于与细胞内壁等区域的碰撞,电子应该会损失一部分能量,但实际上这样的情况并未发生。

整个过程太过迅速,也太完美太顺畅太高效了——总之,这过程太完美了,几乎不像是真实的。

然后在2007年时,研究光合作用过程的科学家们开始在这一问题上取得发展。

科学家们在光合作用相关的细胞内部观察到量子效应起作用的证据。

对电子行为的观察开启了相关研究发展的大门,科学家们意识到,量子效应可能在物种学过程中扮演着主要的角色。

这可能是关于受激发电子为什么能够如此高效地通过光合作用细胞的部分答案。

量子力学的一项诡异特性便是它允许粒子在同一时间存在于多个不同的位置,这种特性被称为“量子叠加”。

利用这一特性,一个粒子就能够在极短的时间内同时探寻细胞内部多个不同地点,而不必“先后”探寻这些地点,这种方式让粒子能够几乎在瞬间找到最近的通过路径,从而极大地压缩了通过时间,并最大限度减少了与细胞内部结构碰撞的几率。

量子力学能够解释为什么光合作用的效率如此之高,这一点让物种学家们感到意外。

德国乌尔姆大学的量子物理学家苏珊娜·海尔加Susana Huelga表示:“我想这时候人们将开始意识到,某种令人兴奋的正在发生。

”

#p#分页标题#e#

类似量子叠加这样的量子理学现象此前都是在高度受控的环境下被观察到的。

一般情况下,开展量子现象观测时科学家们需要将实验环境温度降低到极端低温,从而极大地抑制细胞的无关活动,以防止后者干扰到对量子行为效应的观察。

但即便是在这样的极端低温条件下,物质还必须被置于真空环境之中才干被观察,而且前提还得是科学家们所使用的观测设备必须是极其精确的,因为量子效应太过微弱,极难进行观测。

而那些潮湿、温暖、生机勃勃的细胞环境则很显然是人们最不会和量子效应相互联系起来的地方。

然而,海尔加说:“但即便是在这里,量子效应仍然存在。

”

当然,仅仅发现细胞内部存在量子效应这一事实本身并不能说明这一效应在细胞生命现象中能够发挥何种作用。

有一些理论认为量子叠加效应在植物光合作用中起到了关键作用,但海尔加指出,这一效应与实际的物种学功能之间如何建立起清晰的联系,目前仍然缺乏相关研究。

他说:“下一步要做的就是开展一些定量分析研究,以证明这一物种学过程中表现出来的高效率的确是与量子效应的作用相关联。

”

鸟类迁徙机制中的量子效应

更进一步,量子效应在物种学中的作用很有可能还并不仅仅局限在植物的光合作用机制之中。

科学界从19世纪起便一直感到困惑的另外一个秘密很有可能同样与此有关,那就是:迁徙的鸟类如何知道飞行的路径?

候鸟的迁徙往往要飞行上千公里的遥远距离,像知更鸟常常会飞往南欧或北非地区以躲开严寒的冬季。

像这样飞越陌生的地域上空长途迁徙是非常危险的,如果没有可靠的导航,这样的旅程几乎将是不可能完成的任务。

一只从波兰出发的知更鸟,如果在方向感上出现了差错,那么它可能会飞到更加寒冷的西伯利亚去,而不是温暖的北非摩洛哥。

关于这些鸟类体内可能存在某种物种学导航器官的理论很难站得住脚。

如果在知更鸟的大脑或者眼睛内部深处真的存在一些极其细微的针状磁铁,以便探测地球的磁场实现导航,那么在现代如此发达的科技面前,这类器官应该早就已经被检测到了。

然而事实并非如此,科学家们至今并未在知更鸟的体内检测到任何可能承担这项艰巨导航功能的器官或组织。

另外一项与此有关的理论是在上世纪1970年代提出来的,科学家们设想,或许鸟类拥有某种基于量子效应的化学导航器,能够帮助鸟类指示北方。

皮特·霍尔Peter Hore是英国牛津大学的一名化学家,他表示这种化学导航器的运作将需要涉及激发态的单电子,以及被称作“自旋”的量子效应。

分子内部的电子一般都是成对的,它们的自旋方向相反,正好能互相抵消,因而对外部环境不敏感。

而一个单电子则自顾自地旋转,这种旋转效应无法被抵消。

这就意味着它将会与周围环境之间发生相互作用——比如说地球磁场。

霍尔指出,实验已经证明,当知更鸟被暴露于某种特定频率的无线电波电磁波的一种环境下时,它们会暂时性地丧失方位感。

如果某种无线电波的频率刚好与电子自旋的频率一致,这将引起电子的共振效应,从而使电子的震动更加明显。

但这与鸟类使用化学导航器之间有什么关系呢?有的。

科学家们认为鸟类眼睛后方器官内就存在这样一些自由电子,其会对地球磁场发生感应。

地球磁场的作用会使电子离开其原来在化学导航器中的位置并开始一系列的反应过程,产生某种特定的化学物质。

只要鸟类持续沿着同一方向飞行而没有偏航,这一化学物质的含量就会持续提升。

因此,对于鸟类的身体而言,只需要检测体内这种化学物质的含量就能够获取有关方向正确与否,有否出现偏航的信息。

这些信息会被释放,并激发鸟类神经系统做出相应反应,鸟类将会知道自己究竟是在朝着摩洛哥还是西伯利亚方向飞行。

#p#分页标题#e#无线电波实验具有主要意义,因为我们现在能够大致预期,任何东西,只要能够与自由电子自旋之间发生相互干扰,应该就能,至少能够部分地影响鸟类化学导航器的工作。

这样一来,我们也就能够解释有些时候有些鸟类突然无法正确分辨方向的现象。

但即便如此,这一理论到目前为止也仍然仅仅是理论,人们还远未能了解其本质。

霍尔一直在运用各种理论上能够承担这项工作的分子类型开展相关实验,希望能够揭开鸟类量子化学导航器的之谜。

霍尔表示:“我们已经利用一些化合物开展了一些实验,以便证明化学导航器在原理上是可能的。

”这些工作目前已经让他们圈定了一些候选的分子类型,这些分子类型似乎有可能对地球磁场探测产生作用。

霍尔说:“我们目前无法确定的一点是,是否在鸟类的细胞内部发生的反应是与实验室中完全一样。

”

霍尔表示,磁场导航的理论还只不过是鸟类复杂而研究甚少的导航系统中的一小部分。

运用量子理论解释这种导航机制是目前效果最佳的尝试,但要想真正将鸟类的行为模式与理论化学原理相联系,仍然需要做很多工作。

我们嗅觉背后的量子效应

还有一个领域很有可能有望帮助科学家们揭开量子物种学的神秘,那就是气味的科学。

我们的鼻子是如何能够区分不同气味的?传统的嗅觉理论难以解释我们的鼻子如何能够辨别各种不同的气味大分子——当一些气味分子进入我们的鼻腔,现在科学界仍然不清楚之后究竟发生了什么。

但不知怎的,这些分子与我们鼻腔内部的一些气味感受器之间发生了相互作用,并让我们能够识别这些气味。

一位经过训练的专业人士能够分辨数千种不同的气味。

但气味分子是如何表达不同气味的,这一点目前仍然不太清楚。

有很多分子在外观上几乎是完全一样的,只是在周围多了一个或两个原子,后果它们却能够表现出完全不同的气味。

香草素闻起来有香草的味道,但与之结构非常相似的丁香油酚闻上去却是一股丁香的味道。

有些分子的结构相互之间互为镜像,就像你的左右手那样,同样表现出不同的气味。

但同样的,有些结构非常不同的分子闻上去的气味却几乎完全一样。

卢卡·图灵Luca Turin是希腊BSRC亚历山大·弗莱明研究院的一名化学家,他长期致力于研究分子的何种性质决定其所表现出的气味的相关课题。

他说:“在嗅觉科学深处有某些非常非常特别的东西,简单来说就是,我们不知怎的能够分析不同分子和原子的能力,与我们自认为知晓的分子识别模式不相符合。

”他认为,光凭分子结构这一点还无法确定其表现出来的气味,与此相反,他认为可能是分子内部的一些化学键的性质能够提供有关其气味类型的关键信息。

根据图灵关于气味和嗅觉的量子理论,当一个气味分子进入人的鼻腔并与一个气味接收器相结合,在接收器内部就会发生一种所谓的“量子隧穿效应”。

在量子隧穿效应中,一个电子能穿过材料,从A点抵达B点,在此过程中它似乎能够绕开中间的材料而不受阻挡。

和鸟类的的量子导航器相似,其中的关键环节在于共振现象。

图灵认为,在气味分子中的某个特定化学键能够在特定能量作用下发生共振,从而帮助在接收器分子一侧的电子迅速移动到另一侧。

只有当气味分子中的化学键在合适的能级状态下发生共振现象时,这样的隧穿效应才干发生。

当接收器内部电子迁移发生时,将会同时引发一系列的连锁反应,在此过程中将产生一个信号,告诉大脑鼻腔内的气味接收器接触到了某种特定种类的气味分子。

图灵认为,这一过程对于我们的嗅觉至关主要,而这一过程从本质上来讲是基于量子效应的。

他说:“嗅觉的发生需要牵扯到气味分子的化学组成。

而嗅觉过程的解释能够在量子隧穿效应中得到很好的解释。

”

关于图灵的这一理论,迄今最强有力的证据来自一项发现,即有两种在结构上极为不同的分子,只要它们拥有相似能级性质的化学键,那么它们所表现出来的味道就会非常相近。

图灵预测,一种名为“硼烷”的较为罕见的化学物质,其气味应该会和硫磺相似,或者说闻起来应该会有某种类似臭鸡蛋的味道。

图灵此前还从未接触过这种物质,因此这种预言看起来更像是一种赌博。

但他的预测是正确的。

图灵说,这对他而言就像一根链条,将两者联系在了一起。

他说:“硼烷的化学结构与硫磺完全不同,它们两者之间的唯一共同点就是它们都拥有相近的共振频率。

实际上,它们也是自然界中目前已知唯一两种闻上去是硫磺味道的化学物质。

”

尽管对于该理论而言,这项预测本身是很大的成功,但还不能算是最后的证明。

在理想情况下,图灵希望能够完全理解鼻腔内接收器如何通过量子效应辨别不同气味分子的具体机制。

他表示,目前科学家们已经非常接近于开展相关实验了。

他说:“我并不想说丧气话,但我们的确正在开展相关工作。

我想我们会有办法做下去的,或许我们在接下来几个月里就会取得发展。

”

但不管大自然是否真的会借助量子效应帮助生命体从阳光中汲取能量,分辨南北方向,或是区分不同的味道,原子地球的奇异特性仍将告诉我们许多有关细胞内部精妙结构的信息。

晨风

驾驶火星探险车是怎样的体验:像是在骑马

对很多人来说,想要体验驾驶一辆超跑的感觉并不是特别难的事情。

但是并不是每个人都有机会去驾驶NASA(美国航空航天局)最新的SEV(太空探险车)。

重达3吨的SEV是NASA研发的新一代太空探险车,宇宙战舰山本洋子,宇宙进化者系统,宇宙相亲网,宇宙飞船的速度,主要用于在类地星球上行驶,比如火星。

Business Insider的作者Jessica Orwig就体验了一次驾驶SEV的感觉。

整体来说,她觉得驾驶一辆并非用来在地球上行驶的交通工具,有一种脱离地球的体验。

1,这次驾驶体验的场地在美国德州肯尼迪航天中心的Mars Yard(火星后院) 进行。

2,这个地方之所以被叫做火星后院,是因为这里是按照火星表面的地貌来设计的,有小山以及各种障碍物。

3,相比月球探险车,火星探险车要先进的多。

比如这辆车上有一个压力仓,里面有可供睡眠和洗漱的设施,可以让两名宇航员连续14天不用下车。

4,另一个突破是,宇航员的航天服可以放火星探险车的后面,对探险车的内部也能起到保护作用,同时也方便宇航员穿着。

5,因为宇航服里已经有增压处理,穿上宇航服就只要15分钟。

但如果从零开始准备的话,穿宇航服要几个小时。

6,探险车还有另一个入口在侧面,这个入口可以和火星居所相连接,这样宇航员从居所里进入到探险车就不需要暴露在火星上了。

7,尽管火星探险车看起来很笨重,但其实非常灵活。

所有12个轮子都是可以360度旋转的,这也意味着这辆车可以向任何方向形式,比如前进、后退、斜走或者平行移动(如果你觉得侧方停车很难,那这真是个很赞的功能),甚至可以原地旋转360度。

8,这是火星探险车内部摄像头拍摄的画面,因为地面有很多障碍物,所以开这辆车像是在骑马,而不是开一辆特斯拉。

9,这是一个平行移动的画面,被称为"螃蟹行走",这样可以把侧面入口和火星居所对接。

10,因为火星上并没有汽修站,所以这辆火星探险车有12个轮子。

如果一个轮子爆胎,可以将其提升,用剩余的轮子继续行进。

11,有12个轮子,又可以360度移动,你可能会认为这辆车操作起来会很复杂。

但事实正好相反。

这辆车的操作非常简单,它的操作器看起来像一辆卡车的档位杆。

12,因为操作很方便,这样宇航员就有时间查看外部环境(比如前方开到了悬崖边缘),避免危险情况的发生。

13,速度并不是这辆火星探险车追求的终极目标,所以你只能慢慢的开。

宇宙之匙,宇宙大灌篮,金宇宙,宇宙如何运行,宇宙夫夫,为什么要探索宇宙,它的最快时速为10公里,比月球探险车要慢3.5公里/小时。

但是它的配置能让这辆车驶离火星居所200公里的距离,之前到达月球的宇航员最大活动半径还不到10公里。

14,这辆火星探险车还能成为一个避风港。

如果太阳有异常活动导致辐射上升,火星车能保证72小时内车里不受辐射影响。

15,最后,我们再来看一眼电影《火星救援》里的火星探险车。

看起来和NASA的火星探险车很像,毕竟 NASA 也是这部电影的顾问之一。

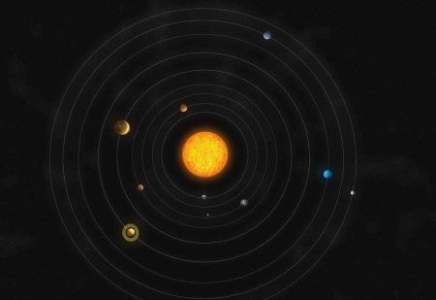

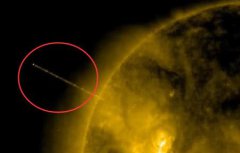

火星遭流星撞击所产生的地震活动可揭示火

研究人员现在通过两项研究证明,这一事件和同年早些时候探测到的另一地震事件是由一颗流星撞击引起的;研究人员用该次撞击产生的表面波来分析火星壳部的结构。

一颗行星的壳部和幔部结构可为其起源和演化提供有关的重要信息。

沿着行星表浅层面传播的地震波被称为表面波,它们可被用来绘测这些结构特征。

然而,到目前为止,除了地球之外,还没有在任何行星上探测到这种波。

尽管在这颗红色星球上的地震性震动和流星撞击并不罕见,但探测和描述它们一直颇具挑战性。

然而,发生在2021年下半年的两次地震事件的规模特别大。

在第一项研究中,Liliya Posiolova和同事利用火星勘测轨道飞行器拍摄到的火星表面图像证明,这两次事件是由流星撞击引起的。

这些碰撞形成了两个巨大的撞击坑(直径>130米),其产生的表面波回荡于整个火星。

在第二项研究中,Doyeon Kim和同事利用这些表面波(它们是第一次在火星上探测到的表面波)来更好地了解InSight登陆器下方的火星内部结构。

Kim等人发现,火星的壳部比之前推测的要更致密。

这些变化可约束火星壳部的组成、形成和厚度模型。

Yingjie Yang 和 Xiaofei Chen在一篇相关的《视角》中写道:“InSight登陆器预计将在2022年12月结束其运行,因为它的太阳能电池板上积聚了尘埃。

然而,持续对已经记录的地震数据进行研究应能继续做出有关火星结构的新发现。

”