詹姆斯·韦伯宇宙望远镜在爱因斯坦“引力

【菜科解读】

据美国宇宙网 By Robert Lea:詹姆斯·韦伯宇宙望远镜的一张令人惊叹的新图像显示,一个超新星所在的宇宙岛在不同的时间点出现不是一次,也不是两次,而是三次。

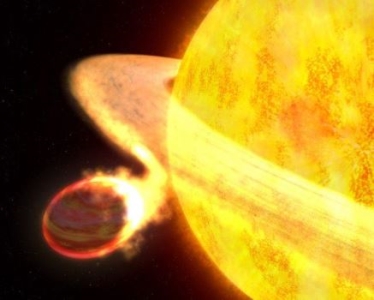

詹姆斯·韦伯宇宙望远镜 JWST拍摄的这张看似不受时间限制的图像之所以成为可能,要归功于前景宇宙岛团的很大引力影响,以及阿尔伯特·爱因斯坦在一个世纪前预测的一种称为“引力透镜”的光线弯曲现象

在他的广义相对论中,爱因斯坦预言质量扭曲了空间和时间的结构,或者说“时空”。

这类似于将一个球放在拉伸的橡胶板上,球在橡胶板上造成凹痕。

球的质量越大,引起的翘曲程度就越大。

在时空的情况下也是如此,太阳比行星造成更大的“扭曲”,宇宙岛比太阳造成更大的空间扭曲。

当光从背景物体穿过质量物体时,这种扭曲会影响光的通过。

在极端情况下,因为光在到达我们的途中可以从背景透镜物体绕过透镜物体采取不同的路径,所以它可以导致背景物体被放大,甚至出现在天空中的多个点上。

这意味着这种现象,“引力透镜”已经成为天文学家研究非常遥远的物体的有力工具。

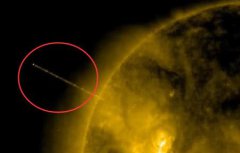

仔细观察詹姆斯·韦伯宇宙望远镜在不同时间拍摄的同一红色宇宙岛的三个实例。

Image credit: ESA/Webb, 美国宇航局 & CSA, P. Kelly

在这张新的JWST影像中,透镜物体是银河星团RX J2129,位于宝瓶座,距离我们大约32亿光年。

RX J2129正在使一个背景红色的超新星宿主宇宙岛复制它。

超新星爆发是由天文学家使用哈勃宇宙望远镜发现的,是一颗Ia型超新星,编号为2022riv。

由于它们的光线非常均匀,天文学家通常将它们称为“标准蜡烛”。

这种一致性意味着Ia型超新星实际上可以用作测量宇宙距离的工具,因为在相同的距离上,它们看起来完全一样。

当作一个引力透镜,RX J2129已经创建了这个宇宙岛的三个图像,它们的大小、位置甚至年龄都不相同,因为来自背景宇宙岛的光采取不同的路径,从而到达JWST的时间也不同。

这张由詹姆斯·韦伯宇宙望远镜拍摄的未加注释的图像显示了一个被许多较小的类似宇宙岛环绕的大型椭圆宇宙岛,包括宇宙岛团RX J2129和右上角的宇宙岛。

Image credit: ESA/Webb, 美国宇航局 & CSA, P. Kelly

沿着最长路径的光显示了背景宇宙岛最古老的时代,当时它的超新星仍在发生。

第二长路径的下一张图片显示了320天后的宇宙岛,第一张图片显示了1000天后最短路径的最终一张图片。

在后面的两张图片中,2022riv的超新星已经从视野中消失了。

在图像的右上角还出现了几个背景物体,由于引力透镜的扭曲效应,它们看起来像是同心的光弧。

JWST使用其近红外相机 NIRSpec进行了观测,该相机能够测量AT 2022riv的亮度,这是一颗非常遥远的早期超新星。

强大的宇宙望远镜还对事件产生的光进行了光谱分析,这应该可以将这颗遥远的超新星与本地宇宙中最近出现的Ia型超新星进行比较。

这种比较可以用来测试测量距离时使用这些超新星的准确性,从而验证天文学最有用的工具之一的结果。

约克大学考古学家在历史悠久的斯基普西遗址挖掘中世纪木材大厅

资料来源:uux.cn约克大学(神秘的地球uux.cn)据约克大学(萨曼莎·马丁):约克大学的一组考古学家返回东约克郡的斯基普西,挖掘诺曼城堡遗址附近发现的中世纪木材大厅的遗迹。

大约十年前,考古学家Jim Leary博士和Elaine Jamieson博士发现了一个直径85米、高13米的巨大土堆,它起源于铁器时代,这在当时的英国是独一无二的。

最初被认为是一座城堡,放射性碳年代测定表明,这个土堆存在于诺曼征服前1500年。

最近对周围地区的挖掘发现了一个很长的木材大厅,可能比城堡还要古老,大小很大,宽5米,长16米,周围是一个挖沟的围栏。

罕见的发现这座建筑的遗址被柱子洞标出,柱子洞显示了大厅的大小和形状,但本月的进一步挖掘可能会表明,鉴于其规模,这是一个具有一定重要性的区域,也许是领主迎接游客和举行宴会的地方。

约克大学考古系的Jim Leary博士说:“从罗马帝国崩溃到维京人到来这段时间(通常被称为黑暗时代),木材建筑的出土是一个极其罕见和重要的发现。

“斯基普西的发现特别有趣,因为我们知道该地区曾落入最后一位盎格鲁撒克逊英格兰国王哈拉尔德·戈德温森之手,后来,在1066年诺曼征服后,它成为了霍尔德内斯领主的庄园中心。

”淡水湖斯基普西曾是三个淡水湖的所在地,斯基普西贝雷湖、斯基普希低雷湖和斯基普西·威索韦雷湖,通过支流网络与赫尔河相连。

这些湖泊早就消失了,始于一万年前的中石器时代,一直延续到中世纪。

在这段时间里,这些湖泊一直吸引着人们,它们的遗迹继续吸引着考古学家、考古学家、土地所有者和当地人。

人们在其中发现了中石器时代的石器、动物遗骸和骨鱼叉,新石器时代和青铜时代的建筑和轨道也在其边缘,为人们提供了对史前生活的进一步了解。

地方军阀约克大学考古系的Elaine Jamieson博士说:“这个时代普遍缺乏书面记录,见证了当地军阀的兴衰,不受罗马的影响或控制。

“这些结构的发现为了解这段鲜为人知的历史提供了一个独特的窗口,突显了我们正在进行的挖掘的重要性和兴奋性。

”

考古学家发现100年前埋葬在密西西比州精神病院墓地的罕见“瓷胆囊”女性墓地

保存下来的瓷胆囊可以在该女子躯干的右侧看到。

(图片来源:uux.cn/UMMC庇护山项目;Kyle Winters)(神秘的地球uux.cn)据美国生活科学网站(Kristina Killgrove):大约100年前,密西西比州精神病院的一名妇女死于一种罕见的疾病,这让正在挖掘精神病院无标记坟墓的现代考古学家感到困惑。

但很快,在医学合作者的帮助下,研究小组确定了这名妇女躯干骨骼残骸中的硬蛋形物体是一个“瓷胆囊”——这种情况以前从未在考古骨骼中发现过。

在3月30日发表在《国际骨考古杂志》上的一项研究中,研究人员详细介绍了保存了一个世纪的胆囊的罕见发现。

虽然器官通常在人死后会随着时间的推移而完全腐烂,但在这种情况下,胆囊已经钙化,钙在器官的肌肉壁中积聚,导致其硬化。

保存下来的器官,在医学文献中通常被称为瓷胆囊,与埋葬在收容所墓地的一具中年妇女的骨架有关。

该收容所成立于1855年,1935年关闭,治疗了数万名患者,其中约7000人在居住期间死亡,被埋葬在带有木制标记的简单松木盒子里。

该墓地于2012年在土地开发过程中被重新发现,现在位于密西西比大学医学中心。

庇护山项目的挖掘工作于2022年开始,由UMMC生物考古学家Jennifer Mack领导。

麦克在一封电子邮件中告诉《生活科学》:“胆囊疾病在现代美国人群中相当常见,尽管在过去几十年中发病率有所上升。

”。

尽管在考古环境中偶尔会发现微小的胆囊,但这是首次报道在墓地中发现瓷胆囊。

在现代医学研究中,瓷胆囊被认为是一种罕见的由器官慢性炎症引起的疾病,这种疾病被称为胆囊炎。

瓷胆囊形成的确切原因尚不清楚,但很明显,胆囊壁是矿化的。

患有这种疾病的人通常没有症状,女性的发病率是男性的五倍。

显微CT图像显示了保存的瓷胆囊的结构和胆囊内的胆结石。

(图片来源:麻省理工学院生物医学材料科学系)埋葬的物体长1.8英寸(46毫米),宽1.1英寸(28.5毫米),重量刚刚超过半盎司(16.1克)。

通过UMMC的X射线和显微CT扫描,它被确定为瓷胆囊,因为在钙化边缘的不规则表面下,研究团队发现了一个巨大的胆囊结石。

麦克说:“有趣的是,这个物体最初对生物考古学家来说是一个令人兴奋的谜团,而我们项目中的退休外科医生几乎一眼就认出了它。

”研究人员在研究中指出,在庇护山项目发现的前100个墓穴中,除了一名胆囊瓷质的女性外,他们还发现了5名胆结石患者。

他们写道:“明显高比例的胆囊炎庇护患者是巧合,因为胆囊疾病与导致神经精神症状的精神疾病或生理疾病之间没有关联。

”波兰罗兹大学的古病理学家Francesco Maria Galassi没有参与这项研究,他在一封电子邮件中告诉Live Science,他觉得这项合作研究很有趣,并同意诊断结果。

然而,Galassi想知道过去使用的药物是否会使这些庇护患者面临更大的胆囊疾病风险。

“例如,”Galassi说,“众所周知,鸦片的使用会导致Oddi括约肌痉挛,”Oddi括约肌是一种打开和关闭的肌肉,因此胆汁和胰液可以流入小肠,导致连接肝脏和胆囊的管道中的胆汁减慢或停止。

Galassi建议,如果可能的话,“调查这家精神病院患者服用的药物并评估潜在的健康相关性是有意义的。

”虽然该收容所在抗生素时代开始之前就关闭了,但麦克说:“在历史记录研究的过程中,要真正说明定期为生理或精神疾病提供哪些药物治疗还为时过早。

”研究人员在研究中写道,未来可能会对瓷胆囊的内容物进行额外的测试。

Mack说,目标是建立一个化学成分数据库,帮助考古学家更好地识别胆结石。