秦始皇陵铜车马厉害在哪里

【菜科解读】

有俩网友聊天,其中一人说,在西安街上拍到了某一款品牌的豪车,这应该是西安最贵的车了吧?

对方立刻回应,并不是!

西安最贵的车,应该是它↓↓↓

对于古城西安的人来说,比起动辄几百上千万的豪车,西安的“铜车马”可是无价之宝。

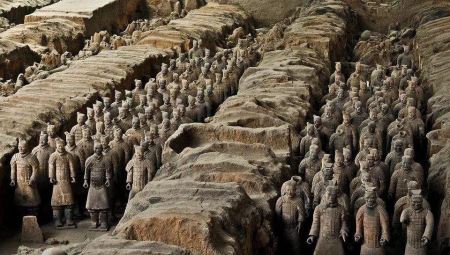

1980年,中国陕西临潼秦始皇陵封土西侧20米处的一个陪葬坑里,出土了两乘大型陪葬铜车马,一前一后排列。

制作年代至晚在陵墓兴建时期,即公元前210年之前。

可埋在土坑里时,它们是这个样子的↓

即便是毫无考古经验的人,也能轻易看出马头、马腿等组件。

经过清点,一共有3000多块大大小小的青铜器碎片被挖掘。

当时国家文物局立即组织了青铜器文物修复专家,经过近8年的紧张修复,终于让它完整地,重现在2000多年后的今天。

图片出自秦始皇陵数字博物馆

以前考古发现的车都是木质的,出土时已腐朽,而铜车马的出土使我们能够清楚地看到古代御用车驾的真实面貌。

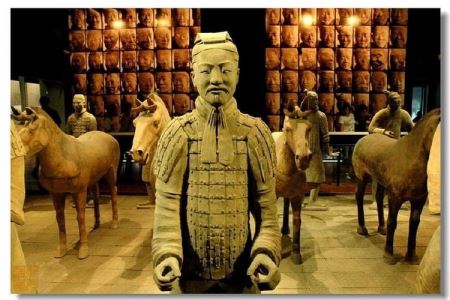

铜车马是按秦始皇御用车队中属车二分之一的比例缩小制成的,车盖以及车舆内外彩绘着精美的纹样;两乘铜车马上的金银饰品重达14公斤,显示了铜车马高贵的等级。

铜车马是目前发现年代最早、形体最大、保存最完整的铜铸车马,对研究中国古代车马制度、雕刻艺术和冶炼技术等,都具有极其重要的历史价值。

秦陵一号铜车马 秦代 秦始皇陵博物馆藏

让我们近距离看看这辆车马的细节。

秦陵铜车马目前出土两乘,前面的叫高车,后面的叫安车。

被编号为1号的铜车马是一座驷马之车,其中一只马的头上有高达22厘米的纛dào(古代军队里的大旗),象征着帝王座驾。

全车都是由铜打造,从战马、车手到服饰、纹饰再到缰绳、箭箙、弓弩等,无一不逼真精美。

若非亲眼所见,很难想象,2000多年前的技术竟然那么先进。

由于两车的乘坐方式和用途不同,车厢的形状和车上的伞盖区别很大。

它们看上去没有金银器那么炫目,但是,隐藏于伞盖背后的历史知识和科技含量,却是秦陵铜车中的一个耀眼的亮点,即使放到现代高科技视角来看,也可以用“逆天”二字形容。

一号车伞杠与伞座连接关系图

伞起源于古代的“障”,是古代帝王出行时,为了遮蔽太阳和路上的灰尘而设置的一种大遮挡物,后来就演变成了一种仪式,我们在影视剧中经常能看到,古代帝王后面就有宫女拿着巨大的伞状装饰物。

秦始皇铜车马上的这柄伞,其作用主要也是为了遮阳和避尘,但如果你去过博物馆,听讲解员解说,你就会明白,这柄伞很不简单。

所谓遮阳和避尘只是表面,其还有隐藏功能,十分强大。

首先看设计。

#p#分页标题#e#秦始皇铜车马的伞座、伞柄之间是自锁式闭锁结构,伞座包括了活铰、曲柄销式闭锁,有暗槽,可以锁死,也可以轻松打开;为了稳固伞柄,伞柄还有扣锁杆,杆上有一活扣,有点像今天的圆环型活动插销,可以锁住伞柄中部,以防剧烈运动时伞柄折断。

而在这柄伞顶端,与伞盖连接处,则是一个齿轮。

没错,是个青铜齿轮,据说是中国历史上第一个铜齿轮。

齿轮的作用是承接伞盖,并与伞骨连接,可以保证均匀承受伞盖压力,毕竟伞盖也是铜制。

铜齿轮

再次看功能。

按理说,一柄伞而已,固定住不就行了吗,何必还弄能自由拆卸的。

其实,这正是始皇帝的高明之处。

秦始皇生前喜欢巡行,有记载的,就先后出巡五次。

其中有一次就差点被张良雇来的大力士给砸死。

所以,秦始皇对安全这一块考虑得很周到。

这柄伞拆开不是为了别的,正是为了防御。

试想一下,伞柄与伞盖分开之后,像什么?

没错,分开之后就是一把矛和一块盾牌。

伞盖可以防御敌人,伞柄可以攻击敌人。

要知道秦始皇巡行是带着大部队的,可不是就他自己和一个车夫。

如果连秦始皇都要拿着伞柄伞盖来战斗了,估计是极端情况了。

当然,这种伞还可以整个拿下来,手持着遮阳遮尘。

不过,既然能考虑到作为备用武器,想来秦始皇巡行也是危险万分。

悬挂于铜弩左侧的是铜笼箙(fú),这是盛放弩箭的盛箭器。

所以,用简单的话解释一下这把伞的基本功能,即是:

伞柄中空,暗藏利器。

柄底多机关,通过推拉组合,可以灵活控制伞柄在十字底座上滑动,从而使得伞盖可以根据太阳方向的不同而调整合适的倾斜方位。

不固定的连接使得铜伞打开机括后能取出,以其尖端插入土中,又可为歇息于野外路边的主人遮阳避雨;

在有刺客袭击的时候,伞盖作盾,伞柄和内藏利刃都可自卫反击。

不得不说,此可谓神作!

纵然如铜车马这般庞然巨物,也不过是始皇帝带着永生之梦沉眠时财富的冰山一角,相信将来的某一天,世界将再次把目光聚焦于其墓中更多瑰宝。

秦始皇陵地宫?相当于78个故宫究竟靠什么支撑庞大的内部空间

唯独秦始皇陵地宫还是一个谜,根据《史记》中的记载,地宫规模极大。

后经考古专家证实,真实的秦始皇陵地宫相当于78个故宫。

如此以来,问题也就随之产生,秦始皇陵地宫规模这般大,究竟靠什么支撑庞大的内部空间?秦始皇陵地宫里边究竟是什么奇珍异宝,我们目前不得而知。

目前可以依托的史料,仅仅是《史记》中笼统的介绍。

按照《史记》的描述,地宫可以说是咸阳城的翻版,无法想象的大。

不得不佩服司马迁,一辈子不肯能进入秦始皇陵地宫,竟然能把秦始皇陵地宫描述的那么邪乎。

根据考古专家的努力已经得知,秦始皇陵地宫中的水银造成的江河湖海,基本上与我国渤海、黄海的位置一致。

可见,秦始皇陵地宫倾举国之力啊!通过多年的考察,考古专家大致探测出了秦始皇陵地宫的位置大小。

早在1962年,考古专家都知道秦始皇陵地宫的面积在56.25平方公里,相当于78个故宫的大小。

不仅如此,单单秦始皇陵地宫的墓室大小都有一个标准足球场那么大,可想而知秦始皇地宫有多大?既然秦始皇陵地宫内部空间如此之大,那么究竟是什么来支撑如此庞大的内部空间呢?考古专家已经意识到了这一问题,根据多年探测,已经明白了支撑起如此庞大的内部空间的正是坚硬无比的夯土墙。

所谓的夯土墙,也可以理解为是秦始皇陵地宫的宫墙。

秦始皇陵地宫位于地下30多米的位置,夯土墙的承重能力达不到根本就无法确保秦始皇陵地宫的安全。

据悉,夯土墙高度都有30米,南墙宽度在16米,而北墙宽度在22米。

夯土墙的堆砌过程,非常的苛刻。

秦国制度中最好的地方就是有统一的标准,一段夯土墙建成之后,会有强弩射击,以插不进墙体为标准。

否则,不管墙体建成什么样都得推倒重建。

所以,秦始皇陵地宫的夯土墙质量超乎现代人的想象。

不仅质量可靠,而且夯土墙的硬度与精致程度,也是我们无法想象的。

秦朝的夯土技术,可以参照秦直道遗址,到现在的夯土都是坚硬无比。

考古专家表示,秦始皇陵地宫的夯土墙每一层都是用细土堆砌碾压,厚度约在五六厘米左右。

历经千年,秦始皇陵地宫的夯土墙已经坚硬无比,支撑起秦始皇陵地宫庞大的内部空间基本上是没有什么问题的。

时至今日,我们不得不佩服老秦人的智慧。

老秦人建立的第一座皇陵,都是后人无法企及的高度。

就算是在科学技术发达的今天,我国的考古工作者依旧没有十足的把握去挖掘秦始皇陵地宫。

一方面是技术确实是达不到,另一方面国家决策层不允许贸然挖掘秦始皇陵地宫。

随着中国考古技术的发展,或许在不远的将来,秦始皇陵地宫可以重见天日。

秦始皇陵墓迟迟没有挖?

整体图还有一个问题就是,秦始皇陵墓里面到底有没有水银?就算有的话到底有多少的水银? 第一个问题里面是必然有水银的,经过专家的探测,发现陵墓土壤表面的土壤,汞含量超高。

第二个问题就是有多少,《史记》里面记载,秦始皇陵墓的地宫内,以水印为百川江河大海据说保守量拥有 100 万吨水银,(估计只会更多)秦始皇也是真的厉害,具有穿透力,和非常重要的大局思维,以及高明的远见,据说是 13 岁的时候就开始修建,并命令大臣绘制了一副完整的陵墓图,前后历时了38年,动用徭役、刑徒72万余 人,最终也没有修建完成。

陵墓里面不仅有日月星辰,还有江河湖海,以及各种各样奇珍异宝。

经过氧化的据说刚开始挖的时候,里面的兵马俑是带有颜色的,打开之后经过了氧气的氧化,就慢慢的变了一副颜色,这也就证明了没挖之前里面是密不透风的所以才可以保持着原本的颜色,以及陵墓里面其他的东西也跟着被氧化掉了。

没有完全氧化的据说现代的考古学家,并不是第一个开墓的,在考古的过程中考察队也发现了被人开辟过的道路,根据传说是项羽,但是也只是传说。