伊兹密尔历史上到底是属于土耳其还是希腊?为什么希腊对它念念不忘

那么,土耳其第三大城市在哪里?就是爱琴海西岸的伊兹密尔。

一提到伊兹密尔,土耳其就特别痛恨希腊。

安

【菜科解读】

那么,土耳其第三大城市在哪里?就是爱琴海西岸的伊兹密尔。

一提到伊兹密尔,土耳其就特别痛恨希腊。

安卡拉是内陆城市,伊斯坦布尔深处内海,只有伊兹密尔直面爱琴海。

可是,属于希腊密密麻麻的岛屿,把伊兹密尔堵得水泄不通。

一出港口就是希腊海域,还谈什么发展。

被土耳其人当成宝贝的不仅是伊斯坦布尔,伊兹密尔也是。

在土耳其人心中,伊兹密尔是一座英雄的城市,代表着土耳其人的不屈精神。

那是1922年9月9日,经过三年多的努力,土耳其国父凯末尔率军收复了被希腊占领的伊兹密尔,所有人都激动的。

而提起伊兹密尔,希腊更加愤怒。

他们会怒斥土耳其道:收起你们的哭丧嘴脸!伊兹密尔三千多年前就是希腊的地盘。

1919年5月15日,我们希腊军进入所谓的伊兹密尔,不是占领,而是收复失地。

希腊一直把爱琴海当成自己的内海,是有自己理由的。

早在古希腊时,现在土耳其小亚细亚半岛的爱琴海海岸,几乎全被希腊占领。

希腊会问土耳其:除了小亚细亚沿海地区是希腊的,内陆地区都是,你们的奥斯曼彼时在哪里? 希腊还真没说错。

以弗所的修建者是爱奥尼亚人,2600年前,小亚细亚半岛西部有个强大的国家叫吕底亚,他们派兵向西,占领了伊兹密尔(含以弗所)。

当时的伊兹密尔,还叫希腊味的地名——士麦那,或斯密尔那。

吕底亚国王痛恨希腊存在的一切,下令把所有与希腊有关的印迹抹掉。

又过了300年,波斯国王居鲁士灭掉了吕底亚,伊兹密尔成了波斯地盘。

然后就是马其顿大帝亚历山大成为伊兹密尔的新主人。

关于古希腊文明,在学术界争议很大。

有人说古希腊文明没那久远,都是文艺复兴时期的人们批量造出来的,也有人认为古希腊文明确实存在。

说一个在咱们国家几乎家喻户晓的人物——《荷马史诗》的作者荷马,据说就是士麦那人。

而在士麦那以南50公里,还有一个希腊人念念不忘的城市——以弗所,也译为艾菲索斯。

以弗所曾在《圣经》里出现,这里建造了雄伟的,这可是位列世界七大奇观之一的。

到了古罗马时代,以弗所已是罗马的亚细亚省的省会。

当时交通不便,欧洲人以为小亚细亚半岛就是亚洲的全部,就说人口四十多万(存疑)的以弗所是亚洲最大城市。

罗马分为西罗马和东罗马,伊兹密尔(含以弗所)成了东罗马,也就是的重要城市。

由于拜占庭帝国与欧洲文明的不可割裂性,士麦那一直被视为欧洲城市。

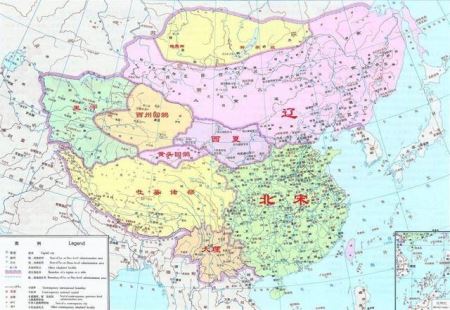

直到帝国崛起,在中国的北宋时期,奥斯曼攻占了士麦那,这里有了新名字——伊兹密尔,成为奥斯曼向爱琴海进攻的桥头堡之一。

看到希腊絮絮叨叨,土耳其非常不耐烦,说这都是哪年的老黄历。

少扯什么历史,只能说士麦那曾经是古希腊的,但现在只有一个名字,那就是土耳其的伊兹密尔。

希腊则继续反驳,说即使到了百年前的第一次世界大战时,所谓伊兹密尔的人口,大多数都是希腊人! 一战还没有结束,协约国就开始瓜分土耳其的地盘。

伊兹密尔和希腊历史渊源太深,所以希腊可以在英国海军的帮助下,占领这座城市。

1919年5月15日,是希腊人高兴,土耳其人愤怒的日子。

但最终笑到最后的还是土耳其,三年后,爱琴海的海风,吹不散的是土耳其人开心的笑声,他们收复了伊兹密尔。

而希腊则会说:士麦那陷落后,土耳其对城市中的希腊进行大规模杀戮,这笔账永远不会忘记。

希腊和土耳其是一对天生死敌,在很多问题上都是找不到解决办法的。

不论是伊斯坦布尔,还是马尔马拉海,还是爱琴海上无数岛屿,以及西岸的伊兹密尔(士麦那),都没有答案。

唯一可以明确的是,在可预见的时间内,希腊与土耳其,还会因为上述这些问题轻则争吵,重则动手。

随机文章中国古代培育葫芦的特殊技艺算命/占卜专用的巴纳姆效应,模棱两可的话语忽悠你找不到北世上有神仙的十大证据有哪些,真实巨蟒渡劫/修真成仙/神仙下凡事件俄罗斯地狱之门录音,前苏联科学家挖开地狱之门(超级恐怖)宇宙中的物质从何而来,来源于宇宙起点大爆炸/能量演化为物质

历史上最伟大的十位数学家 牛顿仅排第七

10.毕达哥拉斯毕达哥拉斯爱奥尼亚的希腊数学家、哲学家,也是毕达哥拉斯主义的创始人。

在亚里士多德看来,毕达哥拉斯学派是最早广泛研究高等数学的学派之一。

9.比萨的列奥纳多比萨的列奥纳多是一位意大利数学家,被一些人认为是中世纪最有才华的数学家,他以在欧洲引入斐波纳契数列和阿拉伯数字系统而闻名。

8.戈特弗里德·威廉·莱布尼茨戈特弗里德·威廉·莱布尼茨是德国哲学家和数学家,在哲学史和数学史上占有独特的地位。

他是最多产的机械计算器发明者之一,也是第一个在1685年发明风车式计算器的人。

7.艾萨克·牛顿艾萨克·牛顿是英国数学家和物理学家,他制定了运动三定律和万有引力三定律,他还因为对任何指数都有效的广义二项式定理而受到赞赏。

6.艾伦·麦席森·图灵艾伦·麦席森·图灵是英国数学家、密码分析家、逻辑学家和计算机科学家,由于他在计算机科学领域的智慧和有影响力的工作,他被称为人工智能和计算机科学之父。

5.勒内·笛卡尔勒内·笛卡尔是法国哲学家、作家、数学家和物理学家,他被称为“现代哲学之父”。

他最持久的贡献之一是笛卡尔坐标系或解析几何,他发明了用x y z来表示方程中的未知数的方法或者用a b c的形式,他还发明了标准的表示指数的方法。

4.欧几里得欧几里得是一位伟大的希腊数学家,常被称为“几何学之父”。

他从一组公理中总结出欧几里德几何的原理,由于当时的资源有限,人们对他的生活和他之前写的东西知之甚少。

他还写了另外五本关于球面几何、透视、数论、圆锥截面和严谨的著作。

3.波恩哈德·黎曼波恩哈德·黎曼是一位德国科学家,他出生在一个贫穷的家庭,但却成为了一位有影响力的数学家。

他在数论、微分几何和分析方面做出了很多贡献,有很多定理都以他的名字命名。

2.约翰·卡尔·弗里德里希·高斯约翰·卡尔·弗里德里希·高斯是德国数学家和物理学家,也被称为“数学家之王”,在代数、数论、分析、统计、地球物理学、微分几何、光学、静电学和天文学等领域都有杰出贡献。

1.莱昂哈德·欧拉莱昂哈德·欧拉是一位瑞士数学家和物理学家,他被誉为十八世纪杰出的数学家,在微积分、几何、代数、三角和图论等学科中都有重大发现。

世界历史上最衰败的国家 世界最失败的国家

日本是一个岛国,资源匮乏,人口众多,所以在二战期间,日本为了扩大自己的领土,不断侵略周边国家,其中就包括国家就是日本。

日本是一个岛国,资源匮乏,人口众多,所以在二战期间,日本为了扩大自己的领土,不断侵略周边国家,其中就包括括了朝鲜半岛。

一、世界上一共有多少个国家解体?优质答案1:在世界历史上有几个曾经非常强大的国家,他们国土辽阔,实力强大,但是衰落之后,下场让人唏嘘不已,至今仍是大家口中津津乐道的谈资。

苏联解体之后分成十五个国家,南斯拉夫分成七个,都不如这国多。

其中大家听到最多的就是苏联,这个强大的国家,对近代世界历史产生了深远的影响,在它最强胜的时候,美国都心存畏惧,但是最后却不得不面临解体的悲剧,但是苏联解体之后还留下了一笔巨大的债务,最后由最大的继承国俄罗斯来偿还,导致俄罗斯的经济状况非常糟糕,直到去年才彻底还清。

苏联解体之后,分成了大小十五个国家,除了俄罗斯,其他国家发展的都不是很好,其中第二大国家乌克兰,和苏联彻底走向了对立面,开始接受美国的援助,可见乌克兰的经济有多差。

二、南斯拉夫除了苏联之外,还有一个国家在二战之后解体了,那就是南斯拉夫,这个国家是由很多小国家拼凑而成的,国内矛盾一直很突出,宗教信仰不同,所以文化上存在巨大的差异,在1992年,南斯拉夫彻底解体,一分为七,结局也是让很多史学家叹息。

三、奥斯曼土耳其但是历史上还有一个国家解体的非常彻底,那就是奥斯曼土耳其帝国,这个国家是有土耳其人建立的,我们看以前世界地图的时候就可以发现,这个国家的国土非常辽阔,横跨欧亚非三个大陆,因为掌握着陆地上贸易的关键位置,所以让这个国家的经济实力和军事实力都快速增长,但是因为他的强势,让周边很多国家都非常不满。

从海上贸易兴起之后,这个强势的国家就慢慢被大家忽视掉,商人开始选择从海上去往各个国家,而不用被这个国家盘剥,让这个国家的经济慢慢削弱了,处境变得十分危险,后来周边国家的实力都快速增强,但是这个庞大的国家经济衰退的厉害,统治者完全还在醉生梦死,让这个国家走向了没落,周围的国家都想从这个庞大的国家拿下一块土地,所以一直遭受侵略,战争让这个帝国不堪重负,如同压死骆驼的最后一根稻草,到了上个世纪,这个庞大的帝国解体成了三十多个国家,其中最大的国家就是土耳其了。

历史上分分合合,看到这些国家解体了,又有新的国家诞生,如同一个轮回,让我们见识了一个一个非常强大的民族,见证了一段辉煌的历史。

优质答案2:1.、前苏联解体分成15个国家:俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国乌克兰苏维埃社会主义共和国白俄罗斯苏维埃社会主义共和国爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国拉脱维亚苏维埃社会主义共和国立陶宛苏维埃社会主义共和国摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国亚美尼亚苏维埃社会主义共和国阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国哈萨克苏维埃社会主义共和国乌兹别克苏维埃社会主义共和国吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国土库曼苏维埃社会主义共和国塔吉克苏维埃社会主义共和国 2、前南斯拉夫解体分成7个国家:塞尔维亚共和国黑山共和国克罗地亚共和国斯洛文尼亚波斯尼亚和黑塞哥维那马其顿共和国.科索沃二、有“帝国坟场”之称的阿富汗,有史以来,哪些大国在这里折戟沉沙?优质答案1:作为一个几乎位于亚洲中心位置的国家,阿富汗东接中国、东亚,北边是当年苏联的直接统治区域,往南则与印度洋南亚地区相连,往西则直通中东石油大国。

历史上的帝国,不论是为了掌控世界格局,还是近代为了石油资源,阿富汗都具有极为重要的战略地位,这也使得它屡遭帝国入侵,历史上的波斯、突厥、唐朝等都曾统治过这里,而同样有大量帝国曾在这里折戟沉沙,从而使得其获得了“帝国的坟墓”这一称号。

△阿富汗地理位置唐朝:恒罗斯之战后丧失统治作为中国历史上最为强盛的王朝之一,阿富汗对于大唐来说极为重要,它的北边乃是突厥等游牧民族,南边则是印度半岛诸国,西边则是通往波斯大食的道路,因此阿富汗可以说是唐朝丝绸之路上极为重要的一个节点。

因此,唐朝攻灭西突厥之后,随着吐火罗的突厥王朝向唐称臣,唐朝便于阿富汗地区设立月氏都督府。

此外,大唐还于唐高宗龙朔二年(662年)至咸亨五年(674年)封流亡来唐的波斯末皇之子卑路斯为波斯皇帝,设置波斯都督府于波斯东部与阿富汗境内。

天宝十年(751年)四月,为了遏制大食的东进,以攻为守,高仙芝率军从安西出发,在翻过帕米尔高原(葱岭)、越过沙漠,经过了三个月的长途跋涉之后,于同年七月抵达并围攻恒罗斯城,早已准备进攻安西四镇的阿拉伯人立即组织十余万军队赶往战场。

高仙芝率领的唐军与阿拉伯军队在恒罗斯河两岸相持五日,结果葛逻禄部众突然反叛,与阿拉伯军夹击唐军,导致高仙芝失败,只剩下数千人返回。

此后,随着唐朝内部爆发安史之乱,唐朝再也无力控制此地,葱岭以西之西域诸国尽皆归于阿拉伯,使得此后中亚地区逐渐伊斯兰化。

蒙古:成吉思汗西征的第一次大败从1215年左右消灭了古尔王朝之后,阿富汗地区便被兴起的花剌子模所统治。

1219年秋,蒙古开始大举入侵花剌子模,虽然札兰丁请求统兵抵抗,但阿拉丁还是选择了逃往西境避战,结果成吉思汗先后攻占不花拉、撒马尔罕,并派哲别、速不台追击阿拉丁。

△成吉思汗西征路线1220年终,阿拉丁病逝,其子札兰丁继位。

次年初,札兰丁返回都城玉龙杰赤,但因部分大臣排挤并图谋加害而逃往哥疾宁集结大军,进驻八鲁湾(今阿富汗喀布尔之北),并歼灭了蒙古的千人先锋队,成吉思汗得知之后,派大断事官失吉忽图忽率三万骑兵攻打札兰丁。

双方列阵于八鲁湾战场,由于蒙古军的人数少,失吉忽都忽连夜让每个骑兵的马背上绑一个毡子做的假人。

第二天札兰丁的士兵看到敌人突然增加了许多,以为蒙古援军已到,便想逃跑。

札兰丁坚决制止了可能发生的溃乱,大声命令:“还是我们的军队人多,从左右两面包抄过去!”△札兰丁·明布尔努札兰丁率军冲出,企图将蒙古军包围在中央。

失吉忽都忽挥兵抵抗,眼看就要被包围,只好撤军。

但是地面凹凸不平,有许多坑洞,加上蒙军列阵于峡谷之中,兵力无法展开,在密集的箭雨中,蒙古军纷纷落马,死伤惨重,而这也是蒙古西征以来的第一个大败。

大英帝国:三次入侵均宣告失败十九世纪至二十世纪初,英国殖民者为了与沙俄争夺中亚控制权,曾企图将阿富汗纳入自己的势力范围,于是曾先后于1839年至1842年、1879年至1880年和1919年三次入侵阿富汗。

然而,强悍一时的“日不落帝国”,三次入侵却均已失败告终。

1839年,在阿富汗逐渐倒向沙俄之后,英国随即以阿富汗拒绝与大英帝国缔结反对波斯和沙俄的同盟为借口,派遣了一支2.1万人的军队(包括英国人和印度人)公然入侵阿富汗,虽然英军一度攻占了阿富汗首都喀布尔,且沙俄拒绝了阿富汗的求援,但不到两年的时间,阿富汗人的游击战便迫使英军不得不于1942年10月12日撤回印度。

十九世纪七十年代,随着英俄两国在阿富汗两翼持续扩张,阿富汗再度被迫倒向沙俄,并拒绝了英国使团来访。

1878年11月,英殖民军3.5万人兵分三路入侵阿富汗,阿富汗为了迫使沙俄实现出兵援助的承诺,而故意采取分兵不防守的姿态,谁知沙俄当时主要精力在欧洲,根本不愿与英军在阿富汗交战,结果阿富汗战败并成为英国的附属国。

但仅仅数年,英军便因阿富汗人的顽强抵抗而于1881年4月再度撤军。

1919年,随着印度解放运动爆发和俄国的十月革命,阿富汗开始争取彻底独立,英国不愿放弃阿富汗而再度派遣3.4万人入侵阿富汗。

阿富汗虽然装备不如英军,但战斗意志却十分顽强,再加上得到了印阿边境少数民族起义军的支持,英军举步维艰。

1921年11月22日,英阿签订和约,英国承认阿富汗独立。

苏联:战争持续九年最终被迫撤军上世纪五十年代,阿富汗与巴基斯坦围绕普什图斯坦问题发生严重争端,两国之间的战争一触即发,苏联利用这个机会,表示坚决支持阿富汗的立场,并对当时亲美的巴基斯坦进行打击,迅速将阿富汗笼络到了苏联的大家庭之中。

从1973年至1979年9月,苏联在阿富汗先后发动三次政变,先是国王查希尔被首相其堂弟达乌德推翻,其后几年达乌德又被努尔·穆罕默德·塔拉基推翻,紧接着塔拉基又被哈菲佐拉·阿明推翻。

而这些政变均是由于阿富汗当权者不愿听从苏联摆布而被推翻的。

1979年9月底,苏联开始以“支援阶级兄弟”为由对阿富汗出兵,然而强大的苏联却就此深陷于阿富汗各个势力的游击泥潭当中,难以速战速决。

直到戈尔巴乔夫上台后,苏联最终决定终止一直没有结果的阿富汗战争,并于1988年5月开始从阿富汗撤军,1989年2月15日苏联政府就从阿富汗撤军结束发表