西夏王陵九座帝陵组成北斗七星

然而,成吉思汗的铁骑最终使西夏王国一夜之间灰飞

【菜科解读】

<1>人像石碑座<1>历史上,西夏曾与宋、辽鼎足而立,号称"宋代三国"。

然而,成吉思汗的铁骑最终使西夏王国一夜之间灰飞烟灭,其灿烂文明,也湮没于大火之中,只有贺兰山下一座座高大的土 筑陵台,仍然默默矗立,展示着西夏王朝曾经的辉煌<1>西夏文化,是宁夏地域文化的亮点。

探寻西夏文化,自然要到西夏王陵。

进入陵区之后,蓝天之下,一座座兀然独立的塔形黄土堆忽然跃入视线时,就不由自主地陷入了其神秘的氛围之中,仿佛置身于一个巨大的历史迷城,每座陵园,都缠绕着解不开的问号。

<1>帝陵墓主之谜<1>公元1038年,党项人李元昊在兴庆府(今银川市)建都称帝,建立大夏王朝,西夏语为"大白高国",即后人所称"西夏"。

西夏的疆域,曾经"东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠,地方万余里",最鼎盛时期面积约83万平方公里,包括今宁夏、甘肃大部,内蒙古西部、陕西北部、青海东部、新疆东部及蒙古南部的广大地区。

西夏曾与宋、辽鼎足而立,"三分天下居其一"。

1227年,西夏为蒙古大军所灭。

<1>西夏在历史上存在了190年,经历10代皇帝,其历代帝王及王公大臣陵墓所在地即为西夏王陵,位于银川西郊的贺兰山东麓地带,这是我国现存规模最大、地面遗迹保存最完整的帝王陵园之一,也是我国最大的西夏文化遗址。

<1>陵区总面积50多平方公里,帝陵和陪葬墓群以"头枕青山,脚蹬黄河"之势分布,每座陵墓高大而又孑然独立。

奇怪的是,帝陵只发现了9座。

事实上,李元昊称帝建国后,曾经追封其祖父和父亲为帝,所以西夏有12位名义上的皇帝。

除了末代皇帝没有陵墓之外,西夏王陵区当有11座帝陵,但目前仅发现9座,缺少的两座是已被夷为平地?还是有两位皇帝根本就没葬在陵区?不得而知。

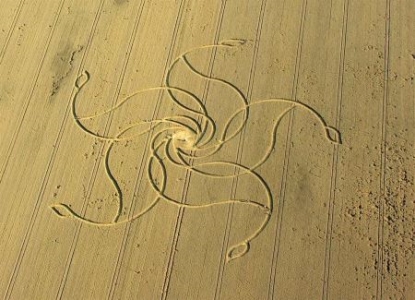

<1>陵区里,9座帝陵组成了一个北斗七星图案,200多座陪葬墓则按星象布局排列,其规模与河南巩县宋陵、北京明十三陵相当。

这9座帝陵,除了少数几座可以确定墓主身份外,大多是根据陵墓的位置、形制、规模,和同时代的宋陵比较后而推测出来的。

<1>走在已开发的陵区中,不经意间脚下就会出现一块绿琉璃瓦碎片,西夏博物馆馆长马升林捡起一块琉璃瓦片,对来自五自治区媒体联动采访团的记者们说:"这是陵塔上的瓦片,原来黄土堆上是有宏伟的建筑的,可惜已经毁于战火。

"记者随手捡了一块细看,擦去黄土,阳光下那一抹绿釉,依然光彩夺目。

沉甸甸的瓦片,比任何一份考古解说资料都要厚重。

<1>据马升林介绍,西夏陵区的地表,遗存了大量的兽面纹、花卉纹瓦当,绿琉璃瓦,花纹砖等,以及精工制作的石雕栏柱和男女像力士石座等大型建筑物件,据此专家考证,陵园的建筑曾经都是高大的传统大屋顶建筑,规模宏伟,庄严肃穆,可惜都在蒙古大军的铁蹄和大火中消失<1>妙音鸟<1>西夏王陵的发现<1>西夏王陵的考古,是中国20世纪100项考古大发现之一,在中国少数民族考古史上占有重要地位。

而说起西夏王陵的发现,马升林说," 充满了传奇和意外"。

<1>1227年,成吉思汗率领大军包围夏都兴庆府达半年之久,西夏人拼死抵抗,蒙古军队付出了极其惨重的代价。

成吉思汗病逝前,降旨对西夏"以灭之"。

经过一番血雨腥风,蒙古大军最终攻下了兴庆府,西夏王朝覆灭。

<1>元人主修了《宋史》、《辽史》和《金史》,在三史中各立了《夏国传》、《党项传》,没有为西夏编修专史。

但是,后世的研究者们从那些废弃的建筑、出土文物和残缺的经卷中,努力寻找着这个古老王朝的踪迹。

<1>上世纪70年代初,宁夏文物考古工作者在银川市以西约45公里的贺兰山下做考古调查,在碑亭的遗址堆土中,偶然发现了刻有西夏文字的残碑。

考古工作者查阅历史文献,在《嘉靖宁夏新志》中发现了明确的记载:"李王墓,贺兰之东,数冢巍然,即伪夏所谓嘉、裕诸陵是也,其制度仿巩县宋陵而作。

人有掘之者,无一物。

"由此,考古工作者恍然大悟:原来贺兰山下的宏伟墓群,是西夏王陵!<1>在《嘉靖宁夏新志》上,还记载了明代安塞王朱秩炅的《古冢谣》:"贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤。

道逢古老向我告,云是昔年王与侯。

"此诗形象地描绘了当时西夏王陵的情景。

数百年来,在荒无人烟的苍凉戈壁上,这片王陵废墟并没有太大的变化。

<1>经过抢救性的挖掘工作之后,一个古老的墓室终于重见天日。

墓室中发现了一些武士像等工笔壁画,同时还出土了一些古代精巧的工艺品及方砖等陶制品,方砖之上布满了一个个方块文字及花纹……那些出土的方块字,正是已经湮灭于茫茫历史烟尘之中的西夏文字。

<1>此后30多年,考古人员对矗立在荒漠中的西夏王陵进行了科学的考察和研究,从中发掘了一些很珍贵的西夏文物。

这些文物中,有西夏文字,有反映西夏人游牧生活和市井生活的绘画,还有各个时期的流通钱币以及工艺精巧的各类铜器、陶棋子等。

更让人惊讶的是,这当中还出土了大量造型独特的石雕和泥塑。

这些文物的发现为研究西夏文明提供了很有价值的实物。

<1>与此同时,考古工作者还对陵区进行了多次全面的调查与测绘调查,并不断发现新的大小不等的陵墓。

专家证实,还有一些尚未发现的陵墓,而另一些陵墓则由于贺兰山山洪等自然因素而消失,陵墓群的规模由此可见一斑。

而东西5公里,南北10多公里,总面积50多平方公里,如此之大的皇家陵园在我国也实属罕见。

上世纪80年代,日本学者参观了西夏王陵之后,兴奋地说:"这是东方的金字塔!"从此,"东方金字塔"就成了西夏王陵的代名词。

以上就是关于西夏王陵九座帝陵组成北斗七星的全部内容,

探索中国民间剪纸艺术

但也有人认为剪纸进展古代还更早。

那么剪纸的由来是什么呢?接下来就让小编跟你一起去探索剪纸艺术的由来吧!关于剪纸的由来,本来很早以前就有了。

那时候的人尝试着用一些图形来记事和内容呈现,但那时纸张还并没有出现,人们只能将一些资料记载在青铜器、竹简、兽皮等载体之上。

而随着纸张的出现,这些制造性的图案便开始往纸张上转移。

通过这样的前后对照,我们就能够看出,剪纸的由来就是来自于先民的图案记录方式。

中国传统文化剪纸艺术的古代有着它自身的形成和进展过程。

早在春秋战国时期,人们就通过镂空雕刻的技法在一些薄片材料上制作工艺品,这是早在纸张出现以前就开始流行起来的,虽不是纸张制作,但却如出一辙,这就为真正意义上的剪纸出现奠定了基础。

据说我国最早的剪纸作品就可以为此证明。

而关于中国传统文化剪纸的古代,即真正意义上的剪纸艺术,应该是纸张的出现才正式开始的。

剪纸的重要制作材料就是纸,而汉代时期纸张的出现,这就促进了剪纸的出现、进展和普及。

那时候的纸张易腐烂,,所以人们不会珍藏起来,坏了还能重新再剪。

在新疆吐鲁番火焰山附近发现的五幅北朝团花剪纸北朝时期,人们用纸剪出各种美丽的图案花纹,据说目前发现最早且有据可查的剪纸便是在新疆吐鲁番火焰山附近发现的五幅北朝团花剪纸。

那时候我国西北地区气候干燥且少雨,纸张不易霉烂,这或许也该是在新疆发现北朝剪纸的一个主要真相吧。

民间奇人控火术谜团,不怕火焰的灼烧脚踩烧红金属并口吞火球

于是在人类的各种幻想作品中,控火术出现的非常的多,在现实中也是曝光了不少能够控火的人类,下面我们用科学的眼光来看看控火术谜团原因,本来比闪电下复活的死尸还要不靠谱。

控火术谜团人们最常见的控火术,是杂技表演中的口吐火焰,表演者手拿一个火把,然后口吐出一口气,然后就会看到一条火龙被喷出来。

当然这种控火术并没有什么稀奇,按照科学的原理来看,是表演者口中含有酒精或者是特制的火油。

一般表演者的火把会在嘴前上方的一定距离上,然后在一瞬间把酒精或火油喷出去,,酒精接触到火把就会被点燃。

并且在火龙出现的时候,表演者也会把火把远离自己的嘴巴,以免火舌烧到自己的嘴巴(非专业人士请忽模仿)。

不怕火焰的奇人在高端一点的控火术就是,有些人能够口吞烧红的煤球,甚至能够在炙热金属上行走。

于是不懂的人也是认为这种人有着控火奇术,是人类中觉醒异能的人,就像电影里面的超能主角一样。

本来这些人也是利用了现代物理学中的一种现象罢了,这种现象名字叫做莱顿弗洛斯特现象。

这种现象的意思是,如果液体遇到非常炙热的东西的时候,并不会马上气化,反而会减慢气化速度,因为液体在这种时候不能够吸收这很大的热量。

所以那些脚踩炙热金属,口吞烧红煤炭,完全是因为脚上和口中有液体,在接触炙热的物体后。

水气化速度减慢,在人类的肌体上变成了一层防护层,所以这些控火术的人员才干够没事,不过普通人不要轻易尝试。

那么在现实生活中有没有那种意念控火,甚至凭空生出火焰的控火术呢,现实生活中并没有,如果你想看这样的,你可以看看魔术表演,不过这也是运用了科学原理,所以控火异能在人类身上基本上不可能。

结语:虽然说地球上找到会控火术的物种不可能,但是在宇宙中如果能够找到外星生命,说不定在好汉的宇宙当中就有这种会控火术的物种。

不过这种物种应该也是会遵循各种科学原理。