或者其它星球?可能吗?

【菜科解读】

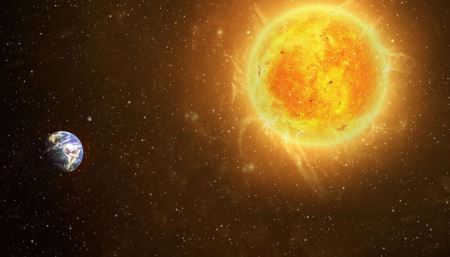

当前人类探索外太空寻找类地行星,对于解释地球的起源和生命的起源,以及寻找适合人类生存的星球具有科学价值。

“通过人类探测发现的众多类地行星,诸如人类发现的‘小表弟’和‘大表哥’等类地行星,可以对比参照研究地球的过去和未来,尤其是通过‘大表哥’,可以让我们看到地球未来的景象。

”郑永春说,类地行星与地球将会有着接近的自然属性,而人类对于地球的过去和将来知之甚少,通过对比研究其他类地行星有助于我们更好的认识地球。

虽说抵达火星本就是一个重要目标,但开展这一壮举还有另一条难以抗拒的原因。

科幻作品中关于人类固守地球的反乌托邦未来的描述比比皆是。

比如想象小行星撞地球的《天地大冲撞》、《世界末日》,讲述机器人(300024,股吧)战争的电视剧《太空堡垒卡拉狄加》和《终结者》系列电影,描述医学和人口过多问题的电影《人类之子》和《极乐世界》,此外还有诸多描绘自然或人为灾难的电影。

科幻作品激励了第一批火箭先驱者开展地外探索。

在20世纪早期推动液体火箭发展的罗伯特·戈达德(Robert Goddard)显然就是科幻爱好者,因为他自己也写了一些科幻小说。

上世纪六七十年代的阿波罗登月系列火箭设计师沃纳·冯·布劳恩(Wernher von Braun)从童年时期便热爱阅读科幻小说,50年代还和迪士尼共同创作过关于航天飞行的科普电影。

据报道,SpaceX公司CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)有一个愿景:早日将人类送上火星。

今年猎鹰重型火箭成功发射、并将一台特斯拉送上太空时,世界已经为之惊叹不已。

而与他计划用来开展火星探索的火箭相比,猎鹰重型却又显得小巫见大巫了。

而只要稍微了解一下太阳系,就能明白我们为何要借鉴科幻小说、多多关心地球的未来。

不仅科学家需要这样做,所有人都理当如此。

月球、火星、以及许多没有大气的卫星上都布满了陨石坑,这些都是过去数十亿年间、由太空陨石和其它小型天体留下的痕迹。

可别以为地球有厚厚的大气层就能高枕无忧了,恐龙的遭遇就是个例子。

约6600万年前,一颗直径10至15公里的大型小行星或彗星撞上了地球,造成了恐龙的灭绝。

车尔亚宾斯克事件也刚刚过去五年多而已:一颗直径17米的陨石在俄罗斯上空爆炸,造成多人受伤和房屋受损。

NASA倒是开展了积极的小行星搜寻项目,并制定了一些应对小行星威胁的计划,但光准备应付这些入侵者还远远不够。

地球还面临着另一个更可怕、且无法避免的威胁。

再过四五十亿年,太阳在耗尽所有氢元素、开始进行氦聚变之后,便会膨胀为红巨星,逐步吞噬水星与金星,渐渐逼近地球。

到时地球将被烤成焦炭,要么被抛出地球轨道,要么被太阳吞入腹中。

无论是哪种情况,对地球上的人类和生命而言都不是个好消息。

飞往火星 在科幻小说中,火星是逃离地球后的理想去处。 这一开始是因为人们认为火星上也许生活着类似人类的物种。 1877年,意大利天文学家乔瓦尼·夏亚帕雷利(Giovanni Schiaparelli)报告称,在火星表面观察到了“水道”,但没说它们是天然形成的还是人造的。 不过,美国科普作家帕西瓦尔·罗威尔(Percival Lowell)在20世纪初做了进一步研究,为水道的存在提出了一些解释。 他认为,这些水道也许是火星人为缓解干旱而修建的排水装置。 (这些“水道”(或译为“运河”)后被解释为望远镜造成的视错觉,因为火星探测任务发现火星表面并无这些结构。 ) 这一奇想对该时期的科幻小说造成了巨大影响。 如1898年由H·G·威尔斯所着的《世界大战》一书,描写了火星人入侵地球的故事。 (该作品曾在1938年被美国改编为广播剧,并在2005年拍摄为电影,由汤姆·克鲁斯出演。 )埃德加·赖斯·巴勒斯(Edgar Rice Burroughs)于1912年出版了《火星公主》一书,此后又创作了一系列火星相关作品(他将火星叫做Barsoom),书中幻想了多种火星生物。 人类探索促进团体“火星协会”(The Mars Society)创始人罗伯特·祖布林(Robert Zu1in)表示,火星总有一天会像科幻作者想象的那样、成为一颗有人居住的星球。 有许多作品描绘过这样的未来,2015年马特·达蒙出演的《火星救援》和1990年施瓦辛格拍摄的《全面回忆》就是两个例子。 但为什么科幻作品中的太空探索似乎比实际容易得多呢?祖布林指出,这部分程度上与我们的心态有关。 “距哥白尼提出日心说已经过去了五百年,但大多数人还将地球称作‘世界’,将头顶上的部分称作‘天空’,仍然持有这类地心说观念。 ”祖布林指出,地球只是太空中的一部分,但我们在日常生活中很少意识到这一点。 祖布林称,我们通过近地轨道和月球到达火星的途径是一种逐步推进的思路,就像让一支远征队走一百多公里就停下来、然后等下一支远征队多走一点一样,进展过于缓慢。 “如果有人问你‘太空有什么重要的?’,这就好像某个小村子里的人问‘世界上其它地方有什么重要的?’一样,这种问题本身就莫名其妙。 ”祖布林表示。 因此他大力提倡人类到其它星球寻找地球上没有的资源、知识、或庇身之处。 但与此同时,我们也应当对火星保持关注,因为这是我们借当今科技最可能抵达的星球。 “最重要的一步便是决定迈出这一步。 这正是伊隆·马斯克即将开始的壮举。 ”祖布林说道,“NASA当然也有人想这么做,但作为一个机构,它一直在拖自己的后腿,让政府有充足的借口拒绝他们迎接这一挑战。 ” 搬到火星——或者其它星球? 祖布林在1991年发表过一篇名为《直达火星》(Mars Direct)的论文,且之后一直在丰富这一想法。 他建议采用直飞火星的方式,尽量不在轨道上重新组装宇宙飞船。 采用现有的推进系统,宇宙飞船可在六个月内抵达火星,相当于宇航员在国际空间站上一次所待的标准时长。 头几次任务将把旅行者们需要的大部分食物和水等生活供给送往火星,同时也会带去一些生存装置,如温室和居住设施等,使后续任务能够更加“自给自足”。 (祖布林指出,早期火星探索者的食物将以带去的肉为主,未来的探索者则将受资源所限、食用更多蔬菜。 )他表示,“火星协会”设立的“火星沙漠研究站”和“闪线(Flashline)火星北极研究站”正是为预测真实的火星家园而设计的。 返回地球的宇宙飞船将以由火星上的二氧化碳和水合成的甲烷和氧气作为推进剂。 祖布林称这是成本最低的推进剂组合,不过纯氢氧组合的排气速度更高。 但火星存在一大问题:它和地球的区别有点大。 诚然,人们也许可以借技术应付各类风险,可以勉强存活。 火星上的日夜长短也和地球差不多。 但火星引力只有地球的三分之一,空气也不可用于呼吸。 就算火星存在地表水,数量也极为稀少。 月球上情况更糟,引力仅为地球的六分之一,一天的时间更长,并且根本没有空气。 “这些地方并非一定要大规模移居不可。 ”美国史密森尼学会国家大气与空间博物馆的退休馆长罗杰·劳尼厄斯(Roger Launius)表示。 他预言,等到本世纪末,人类也许已经在月球或火星上建立了类似于如今南极科考站的研究所。 但要想真正为人类找到新家园,我们还要追寻《太空堡垒卡拉狄加》的脚步,寻找另一个地球。 否则,出生在月球和火星上的孩子将从小生活在低重力环境中。 劳尼厄斯指出,由于人类身体是专为地球设计的,这也许会对他们的发育造成意外影响。 但抵达其它可能有“地球二号”的恒星可能耗时甚久,除非我们能找到超越光速的方法,或设法让人类在宇宙飞船上代代相传。 此外还可以通过“冬眠”延长宇航员寿命(就像《异形》和《阿凡达》等电影中一样),或模仿《星际迷航》中的做法,将人体与机器人相结合,以延长生命。 当前人类对于类地行星观测和地外生命研究,关系到未来人类是否可以移民外星球等现实命运问题。 同样,有助于解答人类的命运问题:宇宙中是否有其他适于生存的星球,生命如何起源,人类的存在是否是独特,是否有其他的生命

我们平常吃的草莓其实是吃它的什么部位?

首先我们要说的是红色的草莓,这种草莓吃起来非常甜,而且汁水也特别多,所以深受大家的喜爱。

我们平常吃的草莓其实是吃它的什么部位?我们平常吃的草莓其实是吃它的花托。

成熟的草莓表面呈红色,表面上还有许多像芝麻粒一样的颗粒,闻起来有一股清香,吃起来又酸又甜、肉嫩汁多、芳香味浓。

其实我们平常吃的是草莓的花托,它表面的小颗粒才是草莓的果实。

草莓是由草莓苗上的花托发育而成的,而真正的草莓果实其实是草莓外表上一粒一粒的小种子,像苹果、梨这些水果种子都是包裹在里面的,而草莓的种子却是裸露在外面的,因此草莓也被称为“聚花果”,这类果实都是由花托发育而成的。

草莓是对蔷薇科草莓属植物的通称,又叫红莓、洋莓、地莓等,花白色,是一种外观呈心形的红色的水果,其实我们食用的是草莓的花托,其真正的果实是花托表面那些细小的颗粒,属多年生草本植物。

草莓的食用部分是由花托发育而成的,不是果实,鲜红可爱的草莓是由花托膨大形成的,草莓表面像小芝麻般的颗粒才是其真正的果实。

我们食用的一粒草莓“果实”其实是一个“聚合果”,主要食用部位是由花托发育而成,真正的果实是红色外表上一粒粒坚硬的东西。

草莓为蔷薇科的多年生草本植物,富含维生素C,有“活的维生素”之称。

平常吃的草莓其实是它的什么部位花托。

草莓的食用部分是由花托发育而成的,不是果实。

草莓为蔷薇科的多年生草本植物,富含维生素C,有“活的维生素”之称。

我们食用的一粒草莓“果实”其实是一个“聚合果”,主要食用部位是由花托发育而成,真正的果实是红色外表上一粒粒坚硬的东西。

茎叶:多年生草本,高10-40厘米。

茎低于叶或近相等,密被开。

展黄色柔毛。

叶三出,小叶具短柄,质地较厚,倒卵形或菱形,稀几圆形,长3-7厘米,宽2-6厘米,顶端圆钝,基部阔楔形,侧生小叶基部偏斜,边缘具缺刻状锯齿,锯齿极尖,上面深绿色,几无毛,下面淡白绿色,疏生毛,沿脉较密;叶柄长2-10厘米,密被开展黄色柔毛。

花:草莓花呈聚伞花序,有花5-15朵,花序下面具一短柄的小叶;花两性,直径1.5-2厘米;萼片卵形,比副萼片稍长,副萼片椭圆披针形,全缘,稀深2裂,果时扩大;花瓣白色,近圆形或倒卵椭圆形,基部具不显的爪;雄蕊20枚,不等长;雌蕊极多。

果:草莓的果实呈聚合果大,直径达3厘米,鲜红色,宿存萼片直立,紧贴于果实;瘦果尖卵形,光滑。

果期6-7月。

生长习性:草莓喜温凉气候,草莓根系生长温度5-30℃,适温15-22℃,茎叶生长适温为20-30℃,芽在-15-10℃发生冻害,花芽分化期温度须保持5-15℃,开花结果期4-40℃。

草莓越夏时,气温高于30℃并且日照强时,需采取遮荫措施。

草莓为喜光植物,但又有较强的耐荫性。

光强时植株矮壮、果小、色深、品质好。

中等光照、果大、色淡、含糖低,采收期较长;光照过弱不利草莓生长。

草莓根系分布浅、蒸腾量大,对水分要求严格,但不同生长期。

草莓对水分的要求又稍有不同。

早春和开花期,草莓需要衣分直小低于土壤最大持水量的70%。

果实生长和成熟期需求最多,达80%以上,采收之后,抽出匍匐茎和发新不定根,也需土壤含水量不低于70%,秋季是植株积累营养和花芽形成期,土壤水分也不得低于60%,,草莓不耐涝,要求土壤有良好通透性,注意田间雨季排水。

草莓宜生长于肥沃、疏松中性或微酸性壤土中,过于粘重土壤不宜栽培,沙土多施厩肥,勤灌水,也可种草莓。

吃草莓注意事项:1、先摘掉叶子,在流水下边冲边洗,随后放入清洁的容器内,将高锰酸钾按1∶5000的比例稀释,将草莓放入消毒液中浸泡5~10分钟若无高锰酸钾,用食盐溶液也可,最后再用凉开水浸泡1~2分钟后即可食用。

2、一般人常会用盐水清洗草莓,这其实是不正确的方法,因为泡盐水会加快损坏的速度,使草莓变得咸咸烂烂。

如果是要马上品尝,用淡一点的盐水稍微洗过无妨,但一定要再用清水冲过。

建议可以使用市面上贩售的蔬果专用清洁剂加以洗涤。

3、另外,清洗时千万不可去蒂头,因为这样草莓会很容易受伤,也不要浸泡。

因为草莓一旦去蒂头,放在水中浸泡,可能造成农药因水分而进入草莓内心,因此反而受更多污染。

我们吃的草莓是草莓的什么部分?我们吃的草莓是草莓的果实中的果肉。

草莓的果肉含有丰富的维生素C、维生素A、维生素E、维生素PP、维生素B1、维生素B2、胡萝卜素、鞣酸、天冬氨酸、铜、草莓胺、果胶、纤维素、叶酸、铁、钙、鞣花酸与花青素等营养物质。

尤其是所含的维生素C,其含量比苹果、葡萄都高7-10倍。

而所含的苹果酸、柠檬酸、维生素B1、维生素B2,以及胡萝卜素、钙、磷、铁的含量也比苹果、梨、葡萄高3到4倍。

探索中国民间剪纸艺术

但也有人认为剪纸进展古代还更早。

那么剪纸的由来是什么呢?接下来就让小编跟你一起去探索剪纸艺术的由来吧!关于剪纸的由来,本来很早以前就有了。

那时候的人尝试着用一些图形来记事和内容呈现,但那时纸张还并没有出现,人们只能将一些资料记载在青铜器、竹简、兽皮等载体之上。

而随着纸张的出现,这些制造性的图案便开始往纸张上转移。

通过这样的前后对照,我们就能够看出,剪纸的由来就是来自于先民的图案记录方式。

中国传统文化剪纸艺术的古代有着它自身的形成和进展过程。

早在春秋战国时期,人们就通过镂空雕刻的技法在一些薄片材料上制作工艺品,这是早在纸张出现以前就开始流行起来的,虽不是纸张制作,但却如出一辙,这就为真正意义上的剪纸出现奠定了基础。

据说我国最早的剪纸作品就可以为此证明。

而关于中国传统文化剪纸的古代,即真正意义上的剪纸艺术,应该是纸张的出现才正式开始的。

剪纸的重要制作材料就是纸,而汉代时期纸张的出现,这就促进了剪纸的出现、进展和普及。

那时候的纸张易腐烂,,所以人们不会珍藏起来,坏了还能重新再剪。

在新疆吐鲁番火焰山附近发现的五幅北朝团花剪纸北朝时期,人们用纸剪出各种美丽的图案花纹,据说目前发现最早且有据可查的剪纸便是在新疆吐鲁番火焰山附近发现的五幅北朝团花剪纸。

那时候我国西北地区气候干燥且少雨,纸张不易霉烂,这或许也该是在新疆发现北朝剪纸的一个主要真相吧。