人类生活在几维空间?人类生活在三维空间中?

这一观念自从我们接触维度这个概念起就已经根深蒂固

【菜科解读】

诸多科学理论告诉我们,人类生活在三维空间中的三维物种。

这一观念自从我们接触维度这个概念起就已经根深蒂固了,如果突然间有人和你说人脑所呈现出来的维度本来不局限于三维,估计很多人都会认为这个人在说胡话。

然而确实有这样的事情发生,早在2017年的时候就已经有科学家利用数学中的代数拓扑来研究人脑结构,并且得出了意料不到的结果。

据了解已经有科学家指出人脑的几何结构呈现出多维度的形式,其中的维度甚至高达十一维,这也是目前人类众多理论所涉及的维度理论中最高的维度。

一支来自瑞士的科研团队借用超级计算机建立起了人脑模型,该模型同时也由超级计算机驱动,所有的发现都是在这个基础上形成的。

该科研团队的研究方向很明确,就是运用代数拓扑来研究人脑的构造。

而在数学上,代数拓扑的重要作用是在任何情况下都能够对物质的属性和空间进行客观描述,而且这种描述并不会受到影响。

其中就有科研人员发现一个派系的大小通常由这个派系的神经元决定,而这个派系中的一组神经元往往和其他派系存在联系。

同时研究人员表示,他们在研究过程中运用到的维度概念仅仅是指数学上的概念,而并非空间上的概念。

通过一系列的研究之后他们发现人脑是一个无比复杂的结构,这里蕴藏着一个人类难以想象的世界。

根据大脑专家的介绍,人脑中的神经元数量已经超过了800亿个,每一个神经元都不是孤立的,都是和其他神经元形成密切的联系,进而形成一张张复杂的神经网络,这也是保证人类生命活动的必要条件。

既然大脑的结构如此复杂,科研人员又从何下手呢?一支名为"蓝脑"的研究团队在2015年的时候就对外公布了与大脑皮质相关的详情模型,而在两年之后这一结构被用来与代数拓扑结合,然后用于研究大脑结构的维度。

这两种工具仿佛是整个研究的助推器,科研人员通过它们逐渐识别出人脑的几何结构,而这种结构就是由所谓的派系和腔体构成的。

参与该研究的科学家表示,他们在研究的过程中发现了许多不同的派系和腔体,它们大多数是自然形成的,也有人工合成的,这些都是在以往的研究中所没出现过的。

数学家凯斯西斯表示,其中运用的代数拓扑具有放大神经网络的作用,它能够帮助研究人员在复杂的神经网络中找到隐藏的结构,这个过程就像在一片森林中找一棵特殊的大树一样。

世界地球日:探访人类起源地

从上世纪前半叶开始,科学家们发现了大量古人类的记录,其中最古老的当属上世纪70年代在埃塞俄比亚发现的距今350万年的南方古猿化石——“露西”,此外还有在坦桑尼亚东北部莱托里地区发现的360万年前的南方古猿脚印。

关于人类起源的问题,考古界有着众多的研究和争论,但根据目前掌握的化石证据,早于180万年前的都只发现在非洲,而且绝大多数发现在非洲东部的东非大裂谷中,所以我们还只能说人类最初的起源地在非洲,那么为什么大多数古人类的化石和遗迹在东非大裂谷呢?东非大裂谷的火山作用和古人类的演化东非大裂谷全长6500千米,像一个巨大的“之”字形纵横盘绕在非洲大地上,被称为“地球上最大的伤疤”。

东非大裂谷的形成和演化对东部非洲的地理环境、气候和植被产生了深远的影响。

裂谷内的岩浆活动和火山喷发造成了地壳抬升并导致气候的变化,与裂谷形成前温暖湿润的森林相比,这里变得越来越炎热和干燥,树木稀少,成为典型的热带草原气候。

环境的变化为古人类的演化提供了必要条件,位于肯尼亚境内的图尔卡纳湖盆地被称为人类的摇篮。

最近,在当地发现了一些食草性古生物的牙齿,揭示出这个地区在“人属”首次出现时所具有的独特气候条件。

芬兰赫尔辛基大学的米克尔团队,通过研究该地区食草型古动物牙齿化石,推算出这个地区800万年前的气温和降水情况。

研究数据显示,整个东非地区曾在“人属”出现的时期(约300万~200万年前)变得十分干燥,而图尔卡纳湖盆地干涸得更早一些,在那里进化的物种更能适应之后普遍的干燥环境。

这让图尔卡纳盆地变成了“物种加工厂”,成为新物种诞生之地。

虽然气候变化在人类进化史中所扮演的角色还不是很清楚,但气候变化确实会影响动物的食谱。

此外,人类物种史上的灭绝和迁徙似乎都与不稳定的气候状况有关联。

一些研究学者认为人类大脑变大和双足进化都是为了更好地适应气候变化。

东非大裂谷的火山作用与古人类遗迹的保存奥杜威和莱托里古人类遗址位于坦桑尼亚恩戈罗火山台地的西坡。

从上世纪50年代开始,科学家们陆续在该地区发掘了90多件古人类化石和上千件石器。

化石和文物埋藏在火山碎屑和火山灰形成的沉积物中。

许多学者对奥杜威和莱托里的地层进行了研究,结果表明,奥杜威的熔岩和凝灰岩形成于204万~183万年之前的火山喷发。

莱托里的下部地层岩石的喷发时间介于430万~376万元之间,而上部岩石的喷发时间介于376万~349万年。

火山灰中含有大量的铁、铝、铜、锌、镁、钙等微量元素,火山灰形成的土壤又具有非常好的通透性,非常适合的植物生长。

可以想象,在300万年前,这里还生长着茂盛的灌木和草原,为动物们提供了丰富的食物。

一群南方古猿穿过一片沼泽寻找食物,在他们身后留下了深深的足迹。

这时,不远处的火山突然喷发,释放出大量的有毒气体,使得动植物迅速死亡。

大量的火山灰被喷射到空中,遮天蔽日,雷电交加。

随后火山灰降落到地表,覆盖在动植物的尸体之上,将当时发生的灾难深深地埋藏了起来。

结 语我国著名历史地理学家葛剑雄教授称,“东非大裂谷产生后,地理环境发生了剧烈变化,这推进了生物进化的进程,人类的出现也成为了可能。

尼罗河与地中海优越的地理环境,也使古人类从非洲走向世界各地成为可能”。

非洲古人类的起源和演化与东非大裂谷的地质活动密切相关。

东非大裂谷剧烈的构造运动,造成东非高原生态环境的多样性,气候的变化刺激了生物进化,最终导致古人类的出现。

而强烈的火山喷发,在短期内引起动植物的大量死亡,喷发的火山灰降落在地表,为古人类化石和遗迹的保存提供了重要条件。

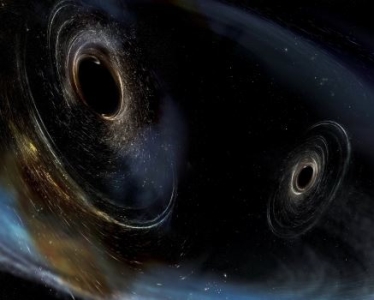

人类已经搜寻到5000颗系外行星?回顾一些里程碑式的发现

最近人类已经发现的第5000颗系外行星正式得到确认,现在似乎是回顾这一路走来的里程碑的最佳时机。

自从仰望夜空以来,人们一直认为至少在我们看到的一些太阳附近应该有行星在运行,但直到1992年,天文学家才确认第一次发现了一颗“太阳系外 ”行星。

虽然New Atlas没有报道早期的系外行星科学,但该媒体在2008年第一次报道该领域的发现:在大约5000光年外发现了一个"惊人的相似"的行宇宙岛统。

第二年,随着NASA(美国宇航局)开普勒宇宙望远镜的发射,事情才真正开始,该望远镜是专门为搜索系外行星而设计的。

在接下来的几年里,候选探测器开始成百上千地涌入,到2015年,天文学家已经确认了大约440个系统中的1000多颗系外行星。

七年后,这个数字现在已经增加到5000多颗。

其中的一些亮点包括Gliese 581g,第一颗可能适合居住的系外行星;HIP 13044 b,在银河系外发现的第一颗候选系外行星;第一次发现的“流氓行星。

Kelt-9b,比大多数太阳都要热的气体巨行星;Proxima b、c和d,它们是离地球最近的系外行星,只有4光年的距离;当然还有TRAPPIST-1系统,它包含七颗地球大小的行星,围绕一颗红矮星运行。

New Atlas总结了过去20年中一些最大的系外行星发现:2008年2月20日,圣安德鲁斯大学的天文学家有发现了一个距离地球大约 5000 光年的行宇宙岛统,它与我们的太阳系有着“惊人的相似之处”。

2010 年 10 月 1 日,天文学家宣布第一颗“潜在宜居”的系外行星Gliese 581g 被发现。

2010 年 11 月 25 日,天文学家称银河系以外的第一颗系外行星HIP 13044 b 被发现。

2011 年 9 月 19 日,美国宇航局的开普勒任务发现了第一颗围绕两颗太阳运行的系外行星 Kepler-16b。

2012 年 11 月 15 日,天文学家发现了一颗距离我们太阳系约 100 光年的“流氓行星”。

2015年1月10日,美国宇航局宣布开普勒宇宙望远镜观测到的系外行星数量已经超过了1000 颗,其中包括 8 颗新的“宜居”行星和 544 颗候选行星。

2016 年 8 月 24 日,一组天文学家发现了一颗潜在宜居行星,距离地球仅 4 光年。

2017 年 2 月 22 日,一个国际天文学家团队宣布在附近一颗超冷红矮星的轨道上发现了七颗地球大小的系外行星,其中三颗位于该太阳的宜居带。

2017 年 5 月 5 日,天文学家盘点迄今为止发现的五颗最奇异的系外行星。

2017 年 6 月 5 日,美国宇航局发现极度不适合居住的超高温系外行星KELT-9b。

2022年3月21日,美国宇航局确认发现了第5000 颗系外行星,,并认为还有数十亿颗系外行星有待发现。