跳蛛捕食蝌蚪首次被拍摄到

【菜科解读】

跳蛛,Salticidae,蜘蛛目的1科,通称跳蛛。

体长多数不超过15毫米。

体多短粗而稍扁平,步足粗短强壮,善蹦跳,因而得名。

跳蛛科是蜘蛛目中最大的科,全球约有3000种。

分布于世界各地,在热带和亚热带种类较多。

跳蛛天生观察力敏锐,它不单会像名字暗示的那样,跳到猎物上,其能耐远不只如此。

首先它们会在30倍于体长的距离外看到并且辨认出猎物,然后悄悄地追踪,其间爬行、等待、跳跃并举。

尽管以前也有过一些大型跳蛛物种捕食蛙类和蜥蜴的记录,这是科学家第一次观察到跳蛛捕食蝌蚪的情形。

图中这只跳蛛正在把猎物拖到更干燥的岩石上。

这只被跳蛛抓住的蝌蚪已经长出了后腿。

这是雨季期间的一个下午,研究人员在印度西高止山脉进行植物调查时遇见了这一幕。

他们无法鉴定出这是哪一种跳蛛,但推测它可能是常见的花哈沙蛛(Hasarius adansoni)的近亲,后者的体长大约为8毫米。

这是一面落差约为2.1米的峭壁,小股溪水不断流下。

Javed Ahmed是在孟买工作的一位蛛形纲动物学家,他和其他几位科学家在调查时注意到了一些挂在岩壁上的蝌蚪。

接着他们又看到了更奇特的一幕:一只跳蛛正试着捕捉其中一只蝌蚪,并最终取得了成功,它把猎物拖到了一个泥泞的位置吃掉了。

捕到蝌蚪的跳蛛正在大快朵颐。

这一幕发生在印度的西高止山脉,这里以其未曾被探知的生物多样性闻名于世。

此前科学家还从未观察到跳蛛捕食蝌蚪的现象。

作为一类视力极佳、捕猎技巧出众的蜘蛛,跳蛛并不结网,而是潜行靠近猎物,再跳跃捕食。

研究人员并不确定这只跳蛛属于哪个物种。

蛛形纲动物学家Javed Ahmed表示,这可能是一个新物种或未被发现的亚种。

他在专门研究跳蛛的《Peckhamia》期刊上对此次发现进行了报道。

图中的蝌蚪很可能属于主要分布在西高止山脉的Indirana属蛙类。

这类蛙体型较小,是性情温和的溪流居民。

这张图中可以清楚地看到跳蛛的典型眼睛布局,此时它正在享用蝌蚪大餐。

跳蛛具有4对眼睛,其中最前面的两只通常是最大的。

全世界有超过5000种跳蛛,而对于花哈沙蛛及其近亲物种之间如何鉴定的描述少之又少。

这一幕出现在西高止山脉的Kumbharp Ghat山口,而这只蝌蚪完全不是跳蛛的对手。

跳蛛通常以昆虫为食,一些物种还会专门捕食蜘蛛。

在溪水冲刷的岩壁上捕捉到蝌蚪之后,跳蛛把猎物拖到了干燥一些,但还是有点泥泞的地方。

蛛形纲动物学家称,他们的团队已经发表了关于跳蛛科的几篇重要论文,而对这些蜘蛛的研究越多,它们带来的惊喜也就越多。

见到这一幕时,参与调查的研究人员都觉得跳蛛的行为很不寻常。

蛛形纲动物学家Javed Ahmed介绍称,跳蛛的视力十分发达,而且它们具有复杂的行为,能进行手舞足蹈的求偶表演。

一只跳蛛正在摆弄它的蝌蚪大餐。

蛛形纲动物学家Javed Ahmed和他的同事们正在试图记录西高止山脉的蜘蛛和无脊椎动物的多样性。

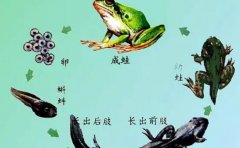

小蝌蚪找妈妈二年级上册语文第1课小蝌蚪找妈妈

民国22年(1933年)毕业于苏州景海女子师范幼师科,1956年,被评为幼教一级教师、市优秀教师和市先进工作者。

方慧珍,编剧,1960年,参与编剧电影《小蝌蚪找妈妈》。

课文预习 第1课《小蝌蚪找妈妈》预习提示: ① 标出自然段; ② 在课文中圈出生字、词语; ③ 小蝌蚪先长出了两条(______)腿,然后长出两条(______)腿,接着(______)变短了,(______)不见了,变成一只小青蛙。

参考答案:后,前,尾巴,尾巴。

第1课《小蝌蚪找妈妈》主题思想 本文通过写小蝌蚪在鲤鱼妈妈和乌龟给它们的提示下,找到了自己的妈妈的过程,同时展现了小蝌蚪变成小青蛙的过程,巧妙地将做事要坚持不懈的科学道理蕴含在故事之中。

段落分层 第一部分(1自然段):写小蝌蚪的生活环境、外形以及动作。

第二部分(2、3自然段):小蝌蚪找妈妈的原因,以及鲤鱼和乌龟给他们的提示。

第三部分(4、5自然段):小蝌蚪在鲤鱼妈妈和乌龟的提示下,终于找到了自己的妈妈。

第四部分(6自然段):小蝌蚪变成了小青蛙,跟着妈妈去捉害虫。

第1课《小蝌蚪找妈妈》生字词语 1、会认的字。

本文一共有15个会认的字,它们是:塘(táng)、脑(nǎo)、袋(dài)、灰(huī)、哇(wa)、教(jiāo)、捕(bǔ)、迎(yíng)、阿(ā)、姨(yí)、宽(kuān)、龟(guī)、顶(dǐng)、披(pī)、鼓(gǔ)。

2、会写的字。

本文一共有10个会写的字,它们是: 两,读音liǎng,部首“一”,独体字。

组词:两个、两人、两年、两边。

就,读音jiù,部首“亠”,左右结构。

组词:就是、成就、迁就、造就。

哪,读音nǎ,部首“口”,左右结构。

组词:哪儿、哪里、哪边、哪些。

宽,读音kuān,部首“宀”,上下结构。

组词:宽广、宽大、宽阔、宽容。

顶,读音dǐng,部首“页”,左右结构。

组词:山顶、秃顶、头顶、顶好。

睛,读音jīng,部首“目”,左右结构。

组词:眼睛,目不转睛、画龙点睛。

肚,读音dù,部首“月”,左右结构。

组词:肚子、肚皮、肚量、肚脐。

皮,读音pí,部首“皮”,独体字。

组词:皮球、皮毛、牛皮、皮袄。

孩,读音hái,部首“子”,左右结构。

组词:孩子、小孩、孩童、男孩。

跳,读音tiào,部首“足”,左右结构。

组词:跳舞、跳高、跳远、心跳。

其中要注意“两”“皮”“跳”的笔顺。

两 皮 跳近义词和反义词 《小蝌蚪找妈妈》近义词和反义词课后习题 第1课《小蝌蚪找妈妈》课后习题课后习题答案:用加点的字个写一句话。

例:(披)下雨了,妈妈披着雨衣去上班。

(鼓)她生气了,鼓着圆圆的大眼睛。

(露)奶奶脸上露出了笑容。

(甩)老牛甩着尾巴在吃草。

读一读,记一记。

注意“口袋”、“脑袋”,第二个字要读轻声,类似的词语还有“快活”“衣裳”“眼睛”“时候”“石头”“弟弟”“奶奶”“暖和”“明白”等。

读轻声规律总结(敲黑板、划重点): ① 语气助词“吗、呢、啊、吧”等,要读轻声。

例如:是吗、他呢、看啊、走吧…… ② 助词“着、了、过、的、地、得、们”要读轻声。

例如:看过、忙着、来了、我的、勇敢地、喝得(好)、朋友们…… ③ 名词的后缀“子、头”等,要读轻声。

例如:桌子、椅子、木头、石头…… ④ 方位词要读轻声。

例如:墙上、河里、天上、地上、底下、那边…… ⑤ 叠词和动词的重叠形式后面的字要读轻声。

例如:说说、想想、弟弟、奶奶、妈妈、谈谈、跳跳…… ⑥ 表示趋向的动词要读轻声。

例如:出来、进去、站起来、走出去、取回来…… ⑦ 某些常用的双音节词的第二个音节习惯上读轻声。

例如:明白、暖和、萝卜、玻璃、葡萄、知道、事情、衣服、眼睛……做一做 《小蝌蚪找妈妈》做一做 《小蝌蚪找妈妈》做一做参考答案

小蝌蚪找妈妈初读课文教案设计部编版二年级语文上册第1课小蝌蚪找妈妈教案

本单元所选3篇课文都以生动活泼的语言传递科学知识,激发学生热爱大自然的情感,教学时以读为主,在分角色朗读中体会童话的语言特点;借助图片、重点句子了解课文内容,提取关键信息;通过演一演、比一比、结合生活实际等方式体会动词的准确运用,在运用中提高学生的语言能力。

口语交际的主题是"有趣的动物",在大胆说的基础上引导学生说话时吐字清楚,在认真听的基础上对没听明白的地方,要有礼貌地提问。

语文园地通过识字、字词句运用、写字、古诗积累等多种形式培养学生对语言的积累与运用。

"快乐读书吧"围绕"读读童话故事"推荐阅读,从而激发学生的阅读兴趣并让学生养成爱护图书的好习惯。

1 小蝌蚪找妈妈 1.能正确认读"塘"等14个生字,正确认读多音字"教"在本课的读音,能正确书写"两"等10个字;读记"脑袋"等12个词语。

2.结合课文插图和生活实际,了解课文内容及叙述顺序,能讲讲小蝌蚪找妈妈的故事,知道蝌蚪长成青蛙的过程。

3.借助课文的短语了解"披"等四个词语的意思,能仿照例子各说一句话。

4.借助汉语拼音,读好对话,能分角色朗读课文,注意感叹号和问号。

重点 1.能正确认读"塘"等14个生字,读记"脑袋"等12个词语;正确认读多音字"教"在本课的读音,能根据语境选择读音。

能正确读写"两"等10个字,注意汉字在田字格中的位置和写字姿势。

2.能分角色朗读课文。

难点 1.注意感叹号和问号,读好角色对话。

2.结合课文插图和生活实际,能讲讲小蝌蚪找妈妈的故事,知道蝌蚪长成青蛙的过程。

1.字词教学 借助插图:"塘、脑袋、宽、肚皮"等字词可以借助课文插图,将识字与认识的事物联系起来。

归类识字:可以归类识记"月"字旁的字。

动作演示:"捕、迎、披、跳"这4个生字,借助拼音认读后,通过演一演的方式达到识记的效果。

创设生活情境:语气词"哇",应借助具体的句子认读,再在生活语境中运用识记。

书写生字:"两、皮"是独体字,"顶、跳、孩"等字都是左窄右宽的字,在掌握基本笔画的基础上,教师边范写边提示书写要领。

2.角色朗读 这篇课文采用拟人的手法,语言富有趣味性,有大量的角色对话,角色语言的朗读,可以借助提示语读出角色的语气、语调。

教学时,可采用师生分角色朗读,教师扮演小蝌蚪,让学生辨析小蝌蚪三次对话的语气、语调,第一次是疑问,第二次是急切,第三次是惊喜,抓住问号与感叹号,指导读好语气,在情境体验中体会小蝌蚪找妈妈的心情。

3.积累运用 结合课后习题的要求,通过比一比、选一选、演一演的方式体会动词的妙用,并借助图片引导学生运用动词。

借助插图,用"小蝌蚪游哇游,过了几天,__"的句式复述小蝌蚪变为小青蛙的变化过程。

1.预习提纲 (1)借助拼音读课文,认读本课的15个生字。

(2)初读课文,和同桌一起认读课后的词语。

(3)再读课文,说说小蝌蚪在找妈妈的过程中,都遇到了谁,说了些什么。

2.多媒体课件 教学课时 2课时 第1课时 课时目标 1.随文识记"塘、脑、袋"等14个生字,在语境中读准多音字"教"。

2.借助插图,梳理小蝌蚪长成青蛙的变化过程。

3.抓住关键词句,分角色朗读课文。

一、寻人启事导入,激发学生兴趣。

1.同学们,老师刚才在学校看见了一张寻人启事,大家想看看吗? 课件出示: 寻人启事 大家好!我是小蝌蚪,当我看到别的小动物们和自己的妈妈一起欢快地玩耍时,我多羡慕呀!可我不知道我的妈妈在哪里,听说二(1)班的小朋友是最聪明的,请你们帮我找找妈妈吧! 2.你们愿意帮这个忙吗? 设计意图: 兴趣是最好的老师,直接影响着课程的质量。

上课伊始,老师通过寻人启事,激起学生的好奇心,这样没有大费周折的导入语,学生就自然而然地进入了课文,进入了角色。

二、初读课文,整体感知。

1.初读课文,合作识字。

(1)现在请同学们大声地、自由地读一遍课文,注意遇到不熟的生字和词语多读几遍,标出自然段序号。

(2)同桌互助识字,检查生字的认读情况。

去掉拼音读,开火车读,抽查读。

(3)识记多音字"教"。

2.同学们,谁能说一说:小蝌蚪长什么样子? 指名回答。

课件出示: 池塘里有一群小蝌蚪,大大的脑袋,黑灰色的身子,甩着长长的尾巴,快活地游来游去。

(1)相机出示词卡:大大的脑袋、黑灰色的身子、长长的尾巴。

(2)像这样的词语你还知道哪些?结合图片和生活实际,积累运用叠词。

课件出示: 红红的太阳 蓝蓝的天空 高高的树木 清清的河水 (3)指导读准轻声词:脑袋(nǎo dɑi) 尾巴(wěi bɑ) (4)归类识记"月字旁"的字。

你还知道哪些字也带有"月字旁"? (5)读准后鼻音:塘。

课件出示:池塘。

相机用"塘"组词。

3.你们觉得小蝌蚪可爱吗?咱们一起来读读,读出"快活"的语气。

(生自由朗读第1自然段,再指名读) 师:小蝌蚪这么可爱,我也想来读一读,如果我读得好,请大家给我鼓励,如果我读得不好,请大家给我指出不足。

(师范读后,生再练读,再指名读) 设计意图: 初读课文后,和孩子们聊一聊小蝌蚪的样子,顺势出示课件,随文识字,交流识字方法,感受叠词的表达效果,训练学生的语言表达能力。

三、再读课文,梳理故事。

1.小蝌蚪是怎样慢慢长大,最后变成青蛙的呢?请读读课文,把写小蝌蚪逐渐变化的语句画下来。

提示:引导学生画出完整的句子,小蝌蚪变化的过程是:长出了两条后腿长出了两条前腿尾巴变短了尾巴不见了。

2.引导交流小蝌蚪的变化。

课件出示: 池塘里有一群小蝌蚪,大大的脑袋,黑灰色的身子,甩着长长的尾巴,快活地游来游去。

小蝌蚪游哇游,过了几天,长出了两条后腿。

小蝌蚪游哇游,过了几天,长出了两条前腿。

小蝌蚪游哇游,过了几天,尾巴变短了。

不知什么时候,小青蛙的尾巴已经不见了。

3.出示课后练习第二题图片:谁能对照这些图,说一说小蝌蚪变成青蛙的过程? 课件出示: 提示:引导学生借用句式来说话:"小蝌蚪游哇游,过了几天……" 4.课件出示填空题,学生完成填空。

小蝌蚪先长出两条( )腿,再长出两条( )腿,后来尾巴变( )了,最后尾巴( )了,成了一只( )。

设计意图: 再读课文,结合课文插图,梳理故事情节,读悟课文呈现小蝌蚪成长为青蛙的过程,训练了学生的口头表达能力,也为分角色朗读课文做好铺垫。

四、图文结合,学习分角色朗读。

1.小蝌蚪为了找妈妈,游了很久很久。

指导朗读"游哇游"。

学生跟读,再自由练读。

2.师生分角色朗读对话,读准语气、语调。

提示:迎上去问,语调上扬,读出疑问的语气;追上去叫,读出急切的语气,语速较快;看见妈妈后游过去叫,读出惊喜的语气,语调上扬。

课件出示: 小蝌蚪游哇游,过了几天,长出了两条后腿。

他们看见鲤鱼妈妈在教小鲤鱼捕食,就迎上去,问:"鲤鱼阿姨,我们的妈妈在哪里?"鲤鱼妈妈说:"你们的妈妈四条腿,宽嘴巴。

你们到那边去找吧!" (1)指导朗读第2自然段。

①教师引读第2自然段中小蝌蚪说的话,结合图片理解"捕食"。

②小蝌蚪看到鲤鱼妈妈在教小鲤鱼捕食,想到了什么? ③齐读小蝌蚪说的话。

(2)指导朗读第3、4自然段。

①同桌合作,分角色朗读。

②读准生字"顶",识记"披"。

③各小组分角色练读。

设计意图: 重组教材,先让学生从已有的生活认识介绍小蝌蚪,到学习文本,再采用个体朗读、同桌分角色朗读的方式,指导朗读人物的对话,让学生在反复读文中弄清小蝌蚪变成青蛙的过程,既训练了语言表达能力,又解决了文章的重点问题。

五、情境表演,体悟道理。

1.谁能上台来演一演?(请四名学生分别扮演鲤鱼妈妈、乌龟、青蛙妈妈、小蝌蚪) 2.师生合作表演。

3.小蝌蚪找到了妈妈,多么开心呀!妈妈会怎样夸奖他们呢? 4.当妈妈不在你们身边的时候,你们遇到困难该怎么办呢? 小结:小朋友们以后遇到困难要主动探索。

设计意图: 在情境中体味小蝌蚪找妈妈的过程,激起学生喜欢读童话、演童话的兴趣,在表演中体悟故事所蕴含的道理,显得水到渠成。

第2课时 课时目标 1.巩固认读生字、新词,会写10个生字。

2.通过多种形式理解、积累动词,并会运用"披、露、鼓、甩"等动词写句子。

3.练习复述故事。

一、图文结合,品读语句。

1.小蝌蚪长大了叫什么?它长得还和小蝌蚪一样吗? 2.找出描写青蛙外形的短语或句子。

课件出示: 四条腿 宽嘴巴 披着碧绿的衣裳 露着雪白的肚皮 鼓着一对大眼睛 (1)谁能读一读? (2)谁能连起来说一说青蛙长什么样子? 提示:仿照描写小蝌蚪的样子,从头到脚有序地介绍。

(3)小结:青蛙真有趣,小时候叫小蝌蚪,长大了就叫青蛙。

3.动词积累。

课件出示: 披着碧绿的衣裳 露着雪白的肚皮 鼓着一对大眼睛 (1)像这样的短语还有哪些? (2)看图,说句子。

课件出示: 第一幅图:老师披着衣服改作业。

第二幅图:小妹妹露出胳膊打针。

第三幅图:大灰狼吃饱了,鼓着肚子睡大觉。

4.识记"披、露、鼓"。

(1)谁来演一演这几个动作? (2)这些表示动作的词,叫动词,课文中还有很多动词,比一比,看看哪个小朋友找得多、找得准。

(3)迁移说话。

①出示一个人的照片。

你能照着上面的样子,说说这个人的打扮吗? 课件出示: 提示:戴着帽子、穿着大衣等。

(能说短句即可。

) ②教师追问,把句子说具体。

提示:戴着什么样的帽子?穿着什么颜色的大衣?引问指向不同的描述角度。

③鼓励学生连着说两三句话。

(4)小蝌蚪找到妈妈了,他们多高兴啊!他们是怎么做的? (5)找出相应句子,体会"蹬、跳、蹦"三个动词的表达效果。

课件出示: 他们后腿一蹬,向前一跳,蹦到了荷叶上。

①谁来读读这句话?找出描写小青蛙动作的词。

②指名读一读这三个动词。

③仔细看这三个词,你发现了什么? 课件出示: 蹬 跳 蹦 ④引导学生归类识字。

带有足字旁的字都和脚的动作有关。

⑤指导朗读句子。

读出青蛙的敏捷。

⑥小青蛙是我们人类的朋友,我们要保护它们。

设计意图: 通过品读句子,感受课文中动词的运用,借助图片引导学生正确运用动词,在积累中运用,在运用中积累,适时融入保护有益动物的意识,促进学生健康成长,体现出育人的本质和实现育人的功能。

二、观察字形,写好汉字。

1.字形教学。

(1)课件出示会写的字,读一遍。

课件出示: 两 哪 宽 顶 眼 睛 肚 皮 孩 跳 (2)同桌互相说说自己是怎样记住这些字的,然后班级交流。

(3)根据结构给这些会写字分类。

独体字:两、皮;左右结构:哪、顶、眼、睛、肚、孩、跳;上下结构:宽。

2.指导书写。

(1)指导书写"两""皮"。

①指名说说笔画、笔顺,订正后全体一起书空说笔画、笔顺。

②观察并说说"两""皮"各笔画的起止位置。

③范写"两""皮",分别提示各笔画的起止位置。

④学生在教科书上描一个写一个,反馈纠正后改错,再练写。

(2)出示:顶、跳、肚、孩、眼、睛、哪。

仔细观察,这几个字分别是什么结构?书写时有什么共同点?(要点:书写时注意左窄右宽。

) ①指导书写"跳、孩、眼"。

提示:教师示范并提示书写要领:"眼"左部横画间距均匀。

"跳"注意避让右边部分,使右边的撇能穿插到左边,使整个字的结构更紧凑。

"孩"字中"子"的横变成提。

教学时,教师可出示儿歌"主动避让有礼貌,巧妙穿插很友好"帮助学生识记书写要点。

②指导书写"肚"。

提示:"肚"字教学中,先借助块状图直观展示左窄右宽,再边讲边演示"错位":左右两边差不多长时,左边的略下移,右边的略上挪,字更和谐、匀称。

可出示儿歌"左右等长要错位,左低右高好可爱"帮助学生识记书写要点。

③指导书写"顶"。

提示:教师示范并提示书写要领:"顶"的右边首横宜短,保持"页"部瘦长,在短横中间出短撇,下部写"贝"时两竖左右对称,末笔点与竖撇收笔处对称。

(3)指导书写"宽"字。

提示:教师示范并提示书写要领:"宽"字宝盖头包住草字头,"见"的横折的横写在横中线上,撇和竖弯钩要舒展,底相平。

3.学生在教科书上描写,反馈纠正后改错,再练写。

设计意图: 指导学生归类书写生字,通过观察发现、教师范写,落实了写字的重难点,学生先自主练写,再点评,优化写字效果。

三、借助插图,复述故事。

1.同学们通过小蝌蚪找妈妈的故事了解到小青蛙生长的过程,真会学习!那么,你能讲讲小蝌蚪找妈妈这个故事吗? 2.学讲小蝌蚪找妈妈的故事。

(1)(课件出示课文插图)同学们按照小青蛙生长过程的顺序,参照图画,用"先、再、接着、最后"说小蝌蚪的生长过程。

讲讲小蝌蚪找妈妈的故事。

要求:用普通话按顺序讲;内容完整,语句通顺。

个体练习。

(2)反馈指导。

按要求组织评议,重点是内容完整,语句通顺。

(3)按评议的内容,同桌互讲互评。

(4)反馈指导。

设计意图: 借助课文的插图,直观性比较强,学生可以看着图将课文内容一步一步复述清楚,复述课文的过程不仅是课文语言内化过程,还是学生的听、读 、思、记能力训练过程。

四、游戏识词,趣味延伸。

同学们,我们一起来玩个游戏——小青蛙过河。

同学们扮演小青蛙,一边读词语一边学青蛙跳,准确地读完一组词语就顺利过河了。

小青蛙,双腿一蹬,向前一跳,再一蹦,再一跳。

学生边读边小青蛙跳。

课件出示: 脑袋 口袋 袋子 袋鼠 欢迎 迎接 迎风 迎面 水塘 池塘 鱼塘 荷塘 总结:同学们,今天我们通过主动探索,帮小蝌蚪找到妈妈了,小蝌蚪可开心了。

大自然中还有很多知识等待着我们去了解,只要我们在生活中多留心观察,多读课外书,就一定能了解到大自然更多的知识。

设计意图: 游戏是儿童最喜闻乐见的形式,采用《小青蛙过河》的游戏既活跃了课堂气氛,又达到了巩固课文生词的识记的效果,和前面环节浑然一体,让学生余意犹存。

《小蝌蚪找妈妈》内容生动、有趣,深受低年级学生的喜爱。

在课堂中我力求激发学生的兴趣,调动学生学习的积极性,充分发挥学生的主体意识。

反思本节课的教学,有以下几个特点: 1.寻人启事导入,激发学生兴趣。

兴趣是儿童最好的老师。

课堂中,学生对课文的兴趣有无,直接影响着课程的质量。

上课伊始,我神秘地告诉学生,刚才在校门口看到了一张寻人启事。

同学们可开心了,因为可爱的小蝌蚪找他们帮忙来了。

这时,我不失时机地问:"你们愿意帮这个忙吗?"孩子们一边齐声响亮地喊愿意,一边迫不及待地打开课本读课文。

没有大费周折的导入语,也没有颇费时间的练习题,学生就这么自然而然地进入了课文,进入了角色。

2.读中感悟,悟中激情。

朗读教学中,教师要以多种形式为学生创设朗读的机会,让他们享受成功的愉悦。

初读课文后,学生在读中获得整体感知,和孩子们聊一聊小蝌蚪的样子,顺势出示课件,随文识字,交流识字方法,感受叠词的表达效果,训练学生的语言能力,提高了读的质量。

在学生整体感知课文内容的基础上教师精心导学,要求学生用"先、再、接着、最后"说说小蝌蚪的生长过程,这样以读促说,说中理解。

在引导学生深入理解课文的同时,注重对学生进行多种能力的培养。

重点指导分角色朗读并表演。

这样一来,读中感悟、悟中激情,这些生动活泼的形式都会令孩子兴致盎然。

3.注重语言文字训练,培养学生语文能力。

《语文课程标准》中指出:"语文课程致力于培养学生的语言文字运用能力,提升学生的综合素养。

"因此,在教学中,我始终注重语言文字训练。

如,说说小蝌蚪的样子时,引导学生说说相同结构的短语,引导感受叠词的表达效果。

再如,"迎上去,追上去",为了让学生能更直观、更清楚地理解词语所表达的含义,我让他们结合插图去演一演、快乐地参与学习。

再比如,学习"披""露""鼓"这几个动词时,我采用比一比、选一选、说一说的方法,借助图片,引导学生思考、运用动词,为语言理解和运用的难点巧设支架,进行语文素养的熏陶。

在今后的教学中,我还将坚持把读的权利留给学生;把问的权利交给学生;把讲的机会让给学生;把评的自由还给学生。

尽可能让全体学生参与,全程参与,真正成为学习的主人。