中国科学家提出设计方案:建造21颗卫星组成的近月空间导航星座

报道援引6月在《中国空间科学技术》上发表的论文《近月空间星座轨道设计方法》介绍了这一研究进展,该文作者为来自北京空间飞行器总体设计部的陈诗雨、倪彦硕以及中国航天科技集

【菜科解读】

【文/观察者网 严珊珊】据香港英文媒体《南华早报》7月14日报道,中国科学家近日提出了一项设计方案,拟建立一个类似于北斗导航系统的能够服务于全月面的通信导航星座。

报道援引6月在《中国空间科学技术》上发表的论文《近月空间星座轨道设计方法》介绍了这一研究进展,该文作者为来自北京空间飞行器总体设计部的陈诗雨、倪彦硕以及中国航天科技集团五院嫦娥八号探测器系统总设计师彭兢。

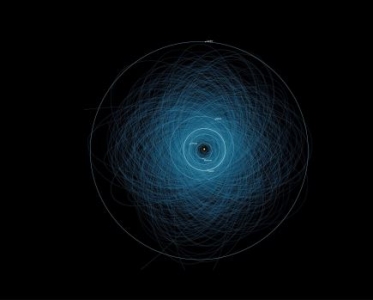

中国研究团队综合考虑了中继通信、月面导航、星座建设及维护成本三个方面的各项指标,提出了由21颗卫星组成的近月空间导航星座设想方案,旨在采用可持续和成本效益好的方式,为人类在月球长期、高密度的探测活动提供长时间的高精度导航。

《南华早报》提到,虽然该论文没有给出具体建设时间表,但中国探月工程的初步方案和国际月球科研站的规划已经公布:中国计划在2030年之前将航天员送上月球,并在2035年前以月球南极为核心,建成功能基本齐备、要素基本配套的国际月球科研站,2045年前建成拓展型。

论文截图

据该论文介绍,月球南极对地球仰角极小,易被月面环形山遮挡,难以保证直接对地的测控通信链路。

而月球背面由于被月球遮挡,也无法通过地基测控系统实现测控通信。

因此,需要在包括地月L1、L2平动点的近月空间部署中继卫星,辅助月球南极极区和背面对地测控通信。

地月拉格朗日点,鹊桥一号中继星就在L2点的晕轨道,而鹊桥二号则在绕月轨道澎湃新闻

近月空间导航星座可为月面移动、着陆和起飞等任务提供实时高精度导航定位,是支持人类在月球长期、高密度的探测活动所必要的基础保障。

文章写道。

《南华早报》在梳理该论文的研究方案时提到,目前在地球表面或近地空间,全球导航卫星系统正在被广泛运用,比如美国的全球定位系统(GPS)和中国的北斗卫星导航系统(BDS)应用都很广,为用户提供全天候、高精度的定位、导航等服务。

报道介绍称,全球导航卫星系统通常由20-35颗卫星组成,精度通常达到几米,用户能够利用至少四颗卫星的信号组合来定位和获取时间信息。

北京空间飞行器总体设计部研究团队的月面导航方案也与此类似,导航时要求至少4颗卫星同时对目标可见。

2024年6月25日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,实现世界首次月球背面采样返回。

视觉中国

该研究提出一种近月空间星座建设路线,分三个阶段逐步实现全月的100%四重覆盖(四重覆盖率指星座中至少存在4颗星同时对目标可见的时间占比),三阶段分别如下:

第一阶段,部署2颗椭圆冻结轨道卫星,可为月球南极极区提供全时对地中继通信,实现月球南极极区100%一重覆盖;

第二阶段,部署6颗椭圆冻结轨道卫星、2颗近直线晕轨道卫星、1颗L2晕轨道卫星,可为月球南极极区提供全时导航定位,同时实现月球极区及月球背面100%一重覆盖,使全月任一位置的探测器或人类均可全时对地通信;

第三阶段,部署4颗椭圆冻结轨道卫星、2颗近直线晕轨道卫星、1颗L1晕轨道卫星、3颗远距离逆行轨道卫星,实现全月100%四重覆盖,可为全月任一位置的探测器或人类提供全时导航定位。

研究团队表示,后续研究中将结合轨道参数优化技术,形成更加系统的近月空间星座优化方法,对轨道类型等离散变量和轨道参数等连续变量进行全局优化,从而得到理论上最优的星座构型。

近年来,近月空间星座建设正在成为航天研究的热点方向。

中国先后于2018年和2024年发射了鹊桥一号和鹊桥二号中继星,为多项探月任务提供中继通信支持。

据微信公众号中国的航天此前介绍,鹊桥二号中继星采用环月大椭圆冻结轨道作为使命轨道。

由于月球外形结构不规则,靠近月球飞行的航天器受到月球引力等因素作用,飞行轨道易产生偏差。

#p#分页标题#e#环月大椭圆冻结轨道是处于稳定状态的环月轨道,航天器在该轨道飞行,能够使飞行轨道的偏差最小化。

2024年3月20日,海南文昌,搭载探月工程四期鹊桥二号中继星的长征八号遥三运载火箭在文昌航天发射场点火升空。

视觉中国

与此同时,美国、欧洲和日本也纷纷提出了建设月球通信导航星座的计划。

2020年,美国国家航空航天局(NASA)为支撑阿尔忒弥斯计划提出了月球网(LunaNet)架构,用于短期内满足月球南极探测和月球背面探测的通信需求,由2-3颗椭圆冻结轨道上的中继星和近直线晕轨道上的Gateway空间站提供中继通信服务。

当地时间2022年11月16日,美国佛罗里达州,阿尔忒弥斯1号空间发射系统火箭,连同猎户座太空舱,在卡纳维尔角的美国宇航局肯尼迪航天中心发射。

阿尔忒弥斯1号任务将发射无人航天器绕月飞行,以测试航天器的推进、导航和动力系统,为之后的月球表面载人任务做准备。

视觉中国

欧洲也在全面推进月球通信服务计划。

2021年,欧洲航天局(ESA) 发布月光计划,提出将在2027年前后建成可持续服务的月球共享通信与导航系统(LCNS),并计划于2025年发射首发月球探路者(Lunar Pathfinder)卫星,在椭圆冻结轨道上开展技术验证。

2022年,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)提出了月球导航卫星系统(LNSS),计划在椭圆轨道上部署8颗卫星,可为月球南极探测器提供中继通信和导航定位服务。

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。