既然看不见也摸不着,为何科学家却坚信,宇宙中充斥着暗物质?

这两者到底谁更符合暗物质的特征?本文为你揭开其中的奥秘! 暗物质 关于暗物质,科学家目前仍然是研究中,它可能是一种非常重的微粒子,有人推测暗物质可能是由大质量黑洞产生的,但是这方面目前还没有确凿的证

【菜科解读】

大家都听说过暗物质,但你知道它可能是由什么组成的?科学家们推测了两种可能一种是神秘的轴子粒子,另一种是令人畏惧的大质量黑洞。

这两者到底谁更符合暗物质的特征?本文为你揭开其中的奥秘!

暗物质关于暗物质,科学家目前仍然是研究中,它可能是一种非常重的微粒子,有人推测暗物质可能是由大质量黑洞产生的,但是这方面目前还没有确凿的证据。

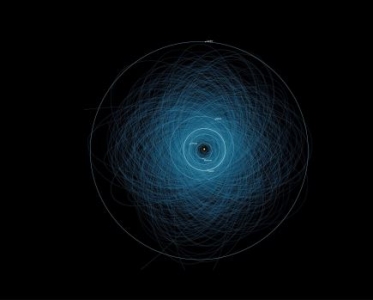

我们知道的是,从1930年至今,科学家发现了许多星系,但是却无法用传统的引力学说来解释其中心的运动,明明按照质量中心理论来看,整个星系的各个部分都应该是围绕一个中心点运动的,为什么会出现这些运动速度减慢甚至完全静止的现象呢?这也就是我们提出暗物质假说的最主要依据。

那么暗物质到底是什么呢?它们到底在哪里?为了弄清楚这些问题,科学家进行了大量的研究和观测,通过光学成像技术,他们对比了暗物质和大质量黑洞的角动量,试图从这个方面来寻找一些突破口。

有人提出说,暗物质可能就是一种比重非常小的物质所构成的,因为它不发光,所以我们很难直接用肉眼去观测它,就好像空气里的尘埃一样,如果不是阳光照射上来,我们根本就不知道这里面还有这么多的东西。

那么是不是就没有任何办法可以观测到暗物质了呢?当然不是,我们知道目前为止,人类发现的物质虽然种类很多,但从根本上来说,归纳起来也就四种:强作用力、弱作用力、电磁力和引力。

而暗物质不发光,排除了弱作用力和电磁力;如果说它构成的是暗星系或者是类似于地球那样的天体的话,那么吸引它们之间产生的引力就应该很强了,但是从星系整体运动的情况来看,并没有表现出这种状态。

所以说众多的物理学家和天文学家目前普遍认为,暗物质很有可能就是由轴子这种东西构成的。

轴子原本并不是一种新发现的粒子,它早在上世纪70年代就已经被发现了,当时有两位科学家凭借自己在强作用力领域的突出贡献获得了诺贝尔奖。

在研究过程中,他们无意间发现了这种非常神奇的微粒子,它们几乎不发生任何衰变,在整个宇宙空间中随处可见,但因为其实在性过于微弱,几乎可以说没有质量。

所以轴子一直以来都被认为只是一种假设,并没有得到实际证实。

那么轴子到底符不符合暗物质的特征呢?从其构成来看非常符合,因为轴子只通过强作用力来进行运动,在弱作用力面前基本上是毫无反抗之力的。

而且由于其非常小到几乎没有质量,所以即便构成的暗物质很多,也不会像普通物质那样产生不可思议的吸引力。

而且因为不发光,也符合暗物质的第二大特征。

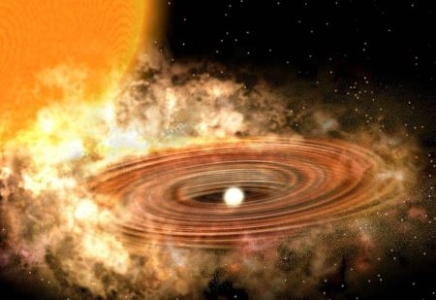

当然有人也提出了另外一种假说:暗物质就是由大质量黑洞所构成的。

毕竟黑洞可以吞噬一切连光都逃不出去的东西,在整个宇宙空间当中,它们可以说是最恐怖也是最强大的存在了。

而且如果从构成来看,大质量黑洞可能会比轴子更加合适,因为它们本身就非常重,并且也确实有不少数量的大质量黑洞存在。

#p#分页标题#e#但是要解释整个宇宙空间当中发生的种种诡异现象却远远不够。

而且黑洞产生的机制和轴子也有很大区别:有人认为黑洞很可能就是宇宙当中密度极其浓缩的区域,在这里连光都被禁锢在其中,更别提别的东西了。

但这样一来就会产生一个问题:大质量黑洞毕竟数量有限,在其中心区域形成的过程中,不管再怎么密集,总归还是有一个上限的,在这样规定好数量和范围之后,我们再去观测宇宙空间当中各个星系和星云运动轨迹时,却发现完全没有受到中心引力加速或者减缓运动的影响。

而且由于黑洞本身不发光,所以我们也无法用肉眼观测到它们;但如果真的存在大质量黑洞构成的暗物质的话,应该会对周围的星系产生明显影响。

这些影响虽然无法用肉眼观测到黑洞本身来判断数量和分布范围,但是可以通过间接手段来推测。

比如暗物质会造成星系周围引力亏损现象,在没有任何天体补充能量时,应该会出现越界逃逸现象;但同时又因为数量庞大,在整个星系团当中会形成一个相对稳定的运动规律。

这也就是为什么我们在某些区域会看到异常明亮的光点,而实际上那里并没有更多的物质。

而根据亮点分布规律和大小、星系团构成情况做对比分析之后,科学家发现:确实有一种未知物质存在,并且形状基本上符合暗物质应该具备的特征。

因为不发光,在光学望远镜中我们依然无法看清它们到底是什么东西。

但如果暗物质真的像目前人们所想象的那样构成的话,应该就只有轴子这一种可能性了。

轴子和大质量黑洞究竟谁才是暗物质的真身,这个问题依然在科学界争论不休。

虽然两者都有各自的理论支持,但目前没有一种假说能完全解释暗物质的所有特征。

随着科技的进步,我们会离真相越来越近。

小伙伴们,你们觉得哪种假说更靠谱?欢迎在评论区分享你的看法!

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。