100万亿年后,所有恒星都会熄灭,宇宙将迎来最终结局?

【菜科解读】

宇宙真的有尽头吗?

如果有尽头的话,结尾又是什么样子?

宇宙是一个神奇的存在,其中有无数的星系和星系中都有成千上万的恒星,恒星会散发着光和热,这些光和热照耀着这些恒星周围的行星,同时也影响着每一个星球的存在和生命。

但如果有一天这些恒星熄灭了,这些光和热消失了,宇宙将会迎来怎样的景象?

对于这个问题科学家们进行了研究,最终给出了答案。

不过在此之前还有一个问题就是,太阳也会灭掉。

那么当太阳死后,地球会变成什么样子?

太阳的消亡。

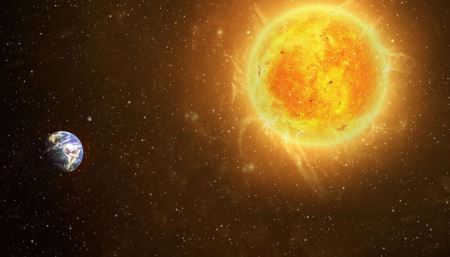

太阳不单单是地球的妈妈,可以照亮照耀着地球上的每一个角落,还为地球上的万千生命和植物提供了光合成所需要的阳光。

没有阳光,植物就无法进行光合作用,地球上的生命也就会消亡,那么地球上就只剩下寒冷而又黑暗的荒芜星球了。

太阳的存在让一切变得不一样,所以我们往往也只有在冬天的时候,才能够明显的感受到温差的区别,阳光洒落在大地上让生物变得活跃起来。

同时我们还能够对太阳或者说是恒星之间的状态变化进行监测,从而预测出它们的未来状态。

如果说太阳出现了什么意外,或者说发生了足够大的变化,以至于不能够再继续存在了,那么人们也会将这个事件进行模拟。

我们就将这个过程称之为模拟事件,人们通过这一系列的模拟事件可以得出一些数据,这些数据是关于地球温度以及地球上生命活动的状态。

从不同的模拟事件中人们发现,太阳的未来也并不是一直保持着现在这个状态,而是随着时间的变化,会发生一些变化。

这些变化会受到许多因素的影响,其中包括太阳本身的质量、行为、活动等方面。

在这些模拟事件中,人们通过对这些变量进行调整和计算,可以得到太阳可能会发生的一系列事件,并且对这些事件进行详细的记录和分析。

这些记录和分析是非常重要的,因为它们可以帮助我们更好地了解太阳的未来,也可以为我们提供有关其他恒星的变化和演化的信息。

人们通过这些模拟事件和记录数据,可以获得一些关于太阳演化和变化的更深入的信息,这些信息对科学研究和天文学的进展都有着重要的意义。

人们还通过这些数据和信息,更好地理解了宇宙中的其他恒星和它们的演化过程,从而为我们了解宇宙的演化和变化提供了更为全面和深入的视角。

随着时间的流逝,太阳会继续照耀着地球上的万物,同时也会逐渐改变自己的状态,随着这些变化的发生,地球上的一切也会随之发生改变。

大约10亿年后,太阳的亮度将会增加约10 percent,地球表面的温度将会显著升高,水也会蒸发,导致地球环境类似于火星。

在这种环境下,生命将会面临着巨大的挑战,大约50亿年后,太阳的亮度将会更加明亮,地球表面的温度也会进一步升高,这将导致地球上的生命灭绝。

同时,太阳的直径将会达到地球轨道的直径,这意味着太阳将会膨胀到非常大的程度,形成一颗红巨星。

红巨星将会吞没地球和其他行星,最终只有气态巨行星能够幸存。

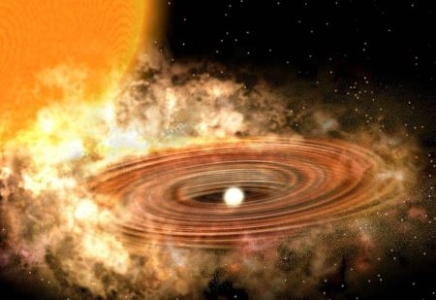

#p#分页标题#e#大约60亿年后,太阳的直径将会缩小到约地球的1 percent,这时太阳将会变成一颗白矮星,只有气态巨行星能够幸存下来,其他的星球将会变得寒冷而且荒芜。

太阳系所经历的变化是宇宙无限的延伸,太阳的变化也只是宇宙中许多恒星变化的一个缩影。

而太阳系统只是宇宙中无尽星系的一个局部,随着宇宙的不断变化,其他恒星系也将会经历类似的变化。

宇宙的演化是一个漫长而又复杂的过程,就像一部无尽的史诗,其背后蕴藏着无数的奥秘和未知。

随着时间的推移,地球上也会化为灰烬,永远得不到重新诞生,而宇宙也会进入一个漫长而荒凉的黑暗和寒冷时期。

宇宙的最终命运。

随着太阳的变化,宇宙的演化也是一个不容忽视的过程,宇宙是一个充满神秘和未知的地方,每一颗星星都是宇宙的使者,它们所散发出来的光芒都是宇宙的声音。

宇宙的存在和演变也一直以来都是科学界探索的领域之一。

宇宙是一个无边无际的空间,其中包含着许多星系和星球,而这些星系和星球都是宇宙演化过程中形成的。

宇宙最早的时候是一个极小的点,之后发生了剧烈的爆炸,形成了宇宙中所有的物质和能量,这个过程被称为大爆炸。

而宇宙也因为这个大爆炸而开始了它漫长的演化之路,从最初的混沌状态逐渐演化成现在的形态。

随着时间的推移,宇宙中的星系和星球也不断地形成和消亡,而这些星系和星球的出现和消亡也为宇宙的演化带来了影响。

在宇宙中,也有一些科学家提出了各种各样的宇宙演化模型,其中一个理论认为宇宙将会在未来的某个时间点停止膨胀,并开始收缩,最终再次爆炸。

这个理论被称为大撕裂,从而形成一个新的宇宙。

这个理论的基础是宇宙的引力和能量之间的平衡,宇宙的引力会随着物质的增加而增加,而宇宙的能量则会随着物质的增加而减少。

当宇宙中的物质达到一定的密度时,引力将会超过能量,导致宇宙开始收缩。

这个过程将会持续数十亿年甚至更长时间,最终宇宙将会再次爆炸,形成一个新的宇宙。

然而,这个理论仍然存在一些争议,因为科学家们仍然无法确定宇宙的物质密度和能量之间的关系。

为了进一步探究宇宙的演化过程,科学家们还研制了一种名为引力波的探测器。

引力波是由天体之间的引力相互作用形成的波动,当引力波穿过物体时,会导致物体发生微小的波动,这些波动可以被探测器探测到。

通过对引力波的研究,科学家们能够更好地理解宇宙的结构和演化过程,从而进一步验证大爆炸理论和宇宙演化模型。

如果真的如霍金的这位好友彭罗斯所说的那样,又再次经历了大爆炸,那么这也是人类一个美好的希望。

因为如果是这样的话,人类文明未来的某一时刻,或许是未来的其他文明就可以借助历史文明的知识,避免一些错误的重复。

不过,如果宇宙真的会膨胀的话,那么膨胀后的宇宙是什么样的呢?

我们无法观察到,因为光也有一个有限的速度,我们能够看到的光都是以前发出的,而不是现在。

#p#分页标题#e#所以随着宇宙不断的发展,时间不断的推移,最终到达一个时间点之后,再也没有光可以传递过来了,那么我们就只能在黑暗中等待宇宙的收缩。

黑暗与寒冷。

又或者是黑暗中传来嘭的一道闪光,就好像是海面上平静的水面被忽然丢一颗石头,发出的一声巨响。

随着宇宙的膨胀,恒星之间的距离也会越来越远,而这些星星所散发出来的光芒也会随着距离的增大而变得越来越微弱,最终消失不见。

在这个过程中,宇宙中的温度也会逐渐降低,进入一个漫长而又寒冷的状态。

当宇宙中的恒星都熄灭后,甚至连黑洞都会因为蒸发掉,从而宇宙就会进入一个黑暗的状态。

在这个黑暗的宇宙中,几乎没有任何光明和热量,生命将会面临巨大的挑战。

随着恒星的熄灭,宇宙中的物质也会逐渐消耗殆尽,最终只剩下一些微弱的辐射和放射性物质。

在这种环境下,生命是无法存在的。

黑暗、寒冷和无尽的时间将会是宇宙的最终归宿。

或者说是一个轮回。

黑暗的宇宙中没有任何生命的迹象,也没有任何文明的存在,但这并不代表宇宙就会永远这样存在下去。

随着宇宙的膨胀,宇宙中的物质也会逐渐分散和消耗,而宇宙的引力也会逐渐减弱,最终达到一个临界点。

在这个临界点之后,宇宙将会停止膨胀,开始收缩。

在这个过程中,宇宙将会经历一个漫长而又复杂的过程,最终再次爆炸。

当这个爆炸发生后,宇宙将会重新开始演化,形成一个新的宇宙。

这个宇宙将会和现在的宇宙有着相似的结构,但是它们之间的演化过程将会有着微小的差异。

这些差异将会导致宇宙中星系和星球的分布、物质的组成等方面都有着不同的变化。

因此,宇宙的演化是一个复杂而又动态的过程,它受到许多因素的影响,包括物质的组成、引力的影响、能量的变化等方面。

这些因素之间的相互作用导致宇宙的演化过程既不是线性的,也不是完全随机的,而是一个动态的非线性过程。

随着科学技术的不断发展,人们对宇宙的认知也在不断加深。

未来的科学家们将会通过更多的探索和研究,进一步揭示宇宙的奥秘和演化过程。

在未来的某个时刻,宇宙将会再次经历大爆炸,开启一个新的演化过程。

因此,宇宙的演化是一个永恒的话题,它既充满了未知和神秘,也充满了希望和可能性。

结语人类文明的历史相对于宇宙的演变而言,和宇宙相比微乎其微,人类也只是宇宙演化过程中一个微不足道的存在。

所以人们无法实时观察宇宙的演变,也无法探测到宇宙的真实状态。

这一切都只能依靠科学家们通过理论和模拟进行推测和预测。

#p#分页标题#e#人类的未来将会受到许多因素的影响,包括科技、环境、社会等方面。

但无论未来如何,人类都有探索和发现的精神,这使我们不断前进,追寻着宇宙的奥秘和未知。

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

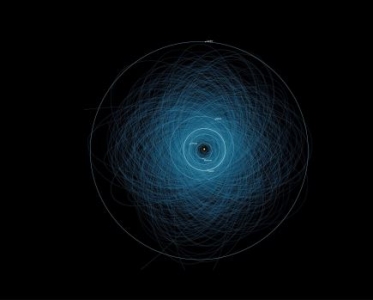

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。