中国在月壤中首次发现分子水,美媒感慨中国正迅速崛起成太空强国

然而,我国科学家在月壤中首次发现分子水,让这一问题有了不同的答案。

美国有线电视新闻网(CNN)8月5日发文感慨道,中国科研人员突破性的发现,不仅改变了传统观念,也是中国成为太空强国道路上的最新一步,还成为了中国网民们民族自豪感的来源。

我国科研人员近

【菜科解读】

【文/观察者网 赖家琪】月球上是否存在水分子?一直以来,这一问题的答案都否定的。

然而,我国科学家在月壤中首次发现分子水,让这一问题有了不同的答案。

美国有线电视新闻网(CNN)8月5日发文感慨道,中国科研人员突破性的发现,不仅改变了传统观念,也是中国成为太空强国道路上的最新一步,还成为了中国网民们民族自豪感的来源。

我国科研人员近日在嫦娥五号带回的月壤样本中,首次发现分子水,揭示了水分子和铵在月球上的真实存在形式。

CNN称,重要的是,这种形式的水是从月球的一部分中取出的,之前科学家们认为它不可能存在。

根据7月16日发布在英国《自然·天文学》杂志上的论文,研究人员仔细检查了嫦娥五号2020年收集的月壤样本,发现了一个与人类头发宽度相似的、富含水分子和铵的未知矿物晶体ULM-1。

这种晶体由约40%的水组成,即使在月球温度剧烈波动的条件下,仍能通过少量的铵保持水分子稳定。

CNN指出,近年来,包括美国在内的许多国家都非常重视月球探测战略,而其中,中国取得了快速的进步,分子水的首次发现就是中国努力成为太空强国的最新一步。

2013年,中国成为近40年来第一个实现机器人登月的国家。

然后在2019年,中国成为第一个也是唯一一个登陆月球背面的国家。

3年后,中国又建成了中国空间站。

到2030年,中国还计划将宇航员送上月球,并在月球南极建立一个研究基地。

报道称,相关研究成果在社交媒体上受到了激动的中国用户的欢呼,在中国网民们眼中,太空计划是他们民族自豪感的源泉。

这是我国科技实力的展示!我们在月球科学研究方面处于领先地位。

关于这一研究的标签在中国社交媒体网站上已被浏览了3500万次。

这次在月球表面发现的水合矿物,可能是一种潜在的月球居住资源,为未来月球资源的开发和利用提供新的可能性。

不少网友开始热议,能否利用在月壤中发现的水分子在月球上种植物或农作物。

香港大学地球科学系博士后研究员钱煜奇解答道,能否种植取决于月球上水的丰富程度,还需要更多研究来证实这一点。

不过,钱煜奇说,人类可以从月球土壤中提取水分子这一新发现,是一种能让水分子在月球表面保持稳定的新机制,这将打开以这种新形式(寻找)新水的大门。

几十年来,人类一直在月球上寻找水。

20世纪六七十年代,美国阿波罗计划6次登月,带回了近382公斤月球土壤,都没有发现水的迹象,导致科学家们得出月球土壤没有水的错误结论。

此后,这一结论成为月球科学的基本假设。

直到1994年,美国克莱门汀 探测器对月球两极进行观测,认为极区永久阴影区的月壤中可能存在水冰。

2009年,印度月船1号(Chandrayaan-I)探测器在月球阳光照射区域检测到羟基或水分子信号。

2020年,美国航天局的平流层红外天文台(SOFIA)在月球南半球的克拉维于斯火山口探测到水分子,但当时科学家无法用物理样本去验证这一发现,也无法准确解释水是如何停留在热表面上的。

因地形崎岖不平,月球两极难以航行,使人类在月球两极地区寻找水充满挑战。

钱煜奇介绍道,分子水在月球其他地区不稳定,在温度超10氏度的低纬度地区会蒸发。

7月27日,中国嫦娥五号月球探测器采集的月壤样本亮相泰国诗丽吉王后国家会议中心。

视觉中国

香港《南华早报》指出,缺乏来自高纬度和极地地区的月壤样本意味着月球氢的起源和实际化学形式都没有确定。

而嫦娥五号从月球取回的样本改变了这一点。

嫦娥五号月球样本让研究人员有机会调查一些月球的未解之谜,因为这些样本比阿波罗和苏联月球任务带回来的样本要年轻得多,并且来自更高的维度。

自2011年美国《沃尔夫修正案》以来,美国航天局一直被禁止与中国同行合作。

但中国的崛起也令美国眼红。

去年10月,中国宣布嫦娥五号月球科研样品将面向国际开放申请。

美国航天局局长比尔·纳尔逊近期告诉CNN,美国航天局正与科学家、律师们一起在确保不违反法律的前提下,完成样本申请流程。

在嫦娥五号着陆点发现的水合矿物令人着迷,这将进一步增强我们对月壳和月球表面岩石气体相互作用的理解。

美国月球与行星研究所(Lunar and Planetary Institute)首席科学家戴维·克林(David Kring)说。

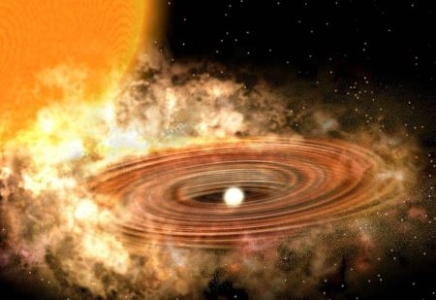

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。