科普:人造卫星能飞多长时间

人造卫星在轨寿命顾名思义,卫星在轨寿命是指卫星在轨道上存留的时间,是从卫星进入轨道到陨落为止的时间间隔。

卫星在轨寿命的影响因素有很多,最主要的因素就是地球大气的阻碍作用,卫星与大气之间的摩擦使卫星动能逐渐损失,导致轨道不断衰减进而陨落。

此外,卫星面质比、运行姿态

【菜科解读】

我们来看看人造卫星是不是一直飞下去,其寿命又是多久等等。

人造卫星在轨寿命顾名思义,卫星在轨寿命是指卫星在轨道上存留的时间,是从卫星进入轨道到陨落为止的时间间隔。

卫星在轨寿命的影响因素有很多,最主要的因素就是地球大气的阻碍作用,卫星与大气之间的摩擦使卫星动能逐渐损失,导致轨道不断衰减进而陨落。

此外,卫星面质比、运行姿态、空间环境等因素也会对卫星在轨寿命产生影响。

地球大气对卫星在轨寿命的影响 我们知道,地球周围是厚厚的大气层,它从地球表面往外延伸至约1000km的高度,像襁褓一样给了地球上的生命婴儿般的保护。

它是地球的保温层,使地表温度维持在相对稳定的状态;它吸收了大部分紫外线辐射,因此地球上的生命免于灭绝的危险;外太空不时有陨石坠向地球,也正是因为有大气层的保护才得以化解了大部分的灾难。

但是,大气层的作用并非尽如人意。

对于陨石而言,大气层产生的摩擦阻力可以使其迅速坠毁,但对于人造地球卫星而言,这个阻力却是卫星在轨寿命的隐形杀手。

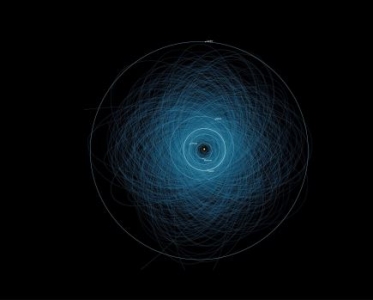

▲图1 美国亚利桑那州的巴林杰陨石坑,直径约1200m,宽约170m,形成于约5万年前▲图2 卫星在大气阻力的作用下,轨道高度像下降的螺旋线一样逐渐衰减 卫星的运行高度范围比较广,按照1960年第53届巴塞罗那国际航空联合大会的规定,地球表面100km以上的空间为航天空间,卫星可在该高度以上飞行,但是卫星运行高度往往都高于100km,比如我们常见的近地卫星,其轨道高度一般在400km左右。

为什么卫星运行高度不能太低呢?主要是考虑到大气密度的因素。

大气层90%的质量集中在30km以下,在30km以上,大气密度随着高度的增加急剧下降,在100km高度上,大气密度约为海平面的一百万分之一,在120km高度上约为几千万分之一,在200km高度上约为五亿分之一,可见,随着高度的增加,大气密度呈指数式衰减。

卫星运行高度越低,大气密度就越稠密,卫星在轨寿命也就越短。

轨道高度最低的卫星莫过于侦查卫星,它们有的甚至能达到120km左右的高度,但这些带着特殊任务的卫星其寿命往往都很短,它们要么很快陨落,要么就携带大量燃料进行一次次的变轨制动,维持在轨状态。

比如1959年2月美国发射的人类历史上第一颗侦查卫星“发现者1号”,其近地点高度约114km,在轨寿命仅有3天。

▲图3 大气密度分布曲线 空间环境扰动对卫星在轨寿命的影响 空间环境扰动可以引起大气密度的剧烈变化,在各种航天活动中,我们常常采用大气模型来描述空间环境扰动对大气密度的影响。

这些大气模型往往包含两个最重要的输入参数,一是F10.7指数,用来描述太阳辐射的影响,二是Ap指数,用来描述地磁场的影响。

F10.7主要描述太阳极紫外辐射的大小。

高层大气吸收太阳极紫外辐射,吸收能量的20%~30%用来加热高层大气,因此当F10.7升高时,大气温度升高,大气密度增加;Ap指数主要描述地磁场的变化。

当地磁平静时,太阳风携带的能量仅为太阳极紫外辐射的十分之一,但在地磁暴时,太阳风带来的能量是极紫外辐射能量的十倍或者更多,此时受高纬焦耳加热和高能粒子沉降等的影响,大气密度会在短时间内快速上升,卫星受到的大气阻力也会突然增加,从而加快卫星轨道的衰减。

比如,美国“哥伦比亚”号航天飞机在1981年4月12日飞行时,遇到一次剧烈的空间环境扰动事件,陡增的大气密度导致该航天飞机下降到较低轨道的时间比预期快了60%。

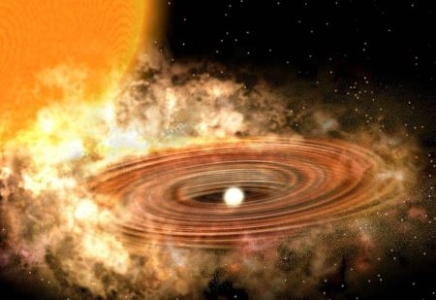

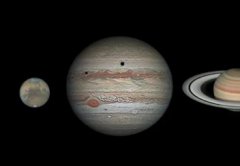

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。