终于来了!中国可重复卫星:实践十九号将发射,飞行13.5天后返回

【菜科解读】

终于来了!中国可重复使用返回式技术试验卫星要来了,这一颗卫星可以说——说的时间还是比较久远,很早就在进行研究,也有相关性的消息,但没有大家想象的那么快,快速进行发射。

当然,这一次来消息了,也说明了其已经完全具备条件了,不在于早晚,只要能够完美执行任务就行。

当然,此前也有不少的返回式卫星进行了空间科学的研究,但这是这一次的完全一样,是属于新一代可重复可重复使用返回式技术试验卫星,有人将其称为第五代的新产品。

所以,值得期待的卫星,那下面就来看看,这一颗卫星到底有什么用处,能够带来什么成果。

中国首颗!可重复返回式卫星即将发射的确,此前我国也是发射过数十颗返回式科学与技术试验卫星,也进行了不少的测试,而这一次的卫星还是具有独特性,肯定不是什么普通类型的卫星,如果是普通的卫星也不用这说什么可重复了,所以,还是比较期待任务的执行。

可能很多人会说,这会不会就是简化版的货运飞船?其实这个差距还是很大的,将其作为货运飞船看,的确有点偏高的评价。

当然,也有可能会说,我国可重复火箭都还没有大规模运用,就来做可重复使用的卫星,这是不是有点偏离轨道?其实,这两者并不冲突,火箭的难度肯定相比卫星来说,难度是大很多了。

所以,两者也并不会出现什么冲突的情况。

而这一次的实践十九号卫星为我国新一代可重复使用返回式卫星。

相比此前的卫星来说,是具有微重力水平高、安全性好的特性,同时还具备上下行载重量大等特点。

所以,必然可以推动我国商业航天的进一步发展。

按照太空征集令的说明来看,实践十九号卫星预留了部分载荷资源,用于搭载主粮作物种子、经济作物种子、中草药种子、林木花卉种子、组培苗、植物愈伤组织、食品工业微生物、医用微生物菌、饲用微生物以及书法照片等文化创意产品。

开展卫星商业搭载活动,以满足社会各界空间搭载需求,激发太空经济活力,促进空间应用产业发展。

所以,其实就是利用卫星,开展太空研究,这有点类似于空间站方面的太空研究,但也是存在一定的差异化,毕竟存在的空间轨道不一样。

那么,总结一点就是——太空研究。

而在宣布征集令之后,该卫星的发射也要即将执行了。

什么时候发射,该卫星如何做到返回的?按照公布的情况来看,实践十九号拟于2024年下半年发射,同时,将在轨飞行13.5天后返回地面。

那这一类的卫星如何做到返回的?这种卫星的回收其实复杂度还是较大,返回式卫星以7公里/秒的高速冲向地球大气层,和空气产生强烈的摩擦,卫星表面产生很高的温度,所以它必须能可靠地防热,否则会在大气层中被烧毁,返回式卫星要想安全地返回,必须要必备以下几个点。

第一、卫星的控制系统要能够准确地调整卫星状态,使它从轨道的飞行状态调整成返回姿态,与卫星在太空飞行的状态是完全不一样的,就如中国神舟飞船的时候,也需要进行姿态的调整,一旦没有调整好,那就可能面对问题。

第二、如果卫星是由多舱段组成,且只回收其中的一部分,则它们必须能够可靠地分离。

如果是整体回收的话,那肯定难度会进一步提升,同时卫星要自带动力系统,使它能够脱离原来的飞行轨道进入返回轨道。

#p#分页标题#e#第三、要有良好的放热性能和隔热性能,卫星不但不能被烧毁,而且应保证星内的温度不能过高,内部的成果完好无损。

这就相比神舟飞船一样,在返回的过程之中,隔热材料是非常关键,外面的温度是高达几千摄氏度,但是对于里面的情况来看,依然保持正常的温度模式。

第四、卫星上要有良好的减速和缓冲设备,例如降落伞、小火箭发动机等,使它安全地降落在地面。

卫星上还要有无线电信标机、闪光灯和海水染色剂等标位装置,以便在接近地面及落地以后发出声、光或颜色等信号,从而能够被迅速地找到和回收。

所以,要做到卫星的返回,的确是非常困难的事情,这也是对技术的高要求。

当然,这一次在关于实践十九号的工程目标之中,也提到了要进行突破高微重力、无损回收与可重复使用等关键技术,打造新一代高性能可重复使用返回式空间试验平台。

开展自主可控元器件、原材料、新技术等在轨飞行验证及返回,加速成果转化,支撑自主可控国家战略等等,这都说明了,这已经不是简单的一次卫星发射,而是进行具有战略性的任务了。

所以,非常期待该任务能够取得圆满成功,这意味着中国在太空进行相关性的实验,又有了不一样的测试方,直接搭载在卫星上进行测试,这就是大概的情况。

总结综合情况来说,未来无论是火箭,还是各类航天器都是在走可重复路线,的确,这也是未来航天发展的趋势,但是建立在可重复之下,如果能够再进一步减少其成本,那人类的航天也就走到了一个制高点了。

所以,这一次虽然中国还没有达到可重复火箭的发射,但也在路上了,而这一次的可重复返回式卫星也即将发射了,而此前我国也发射了可重复的空天飞机,也说明了各方面可重复的研究都在突破,这是值得期待的。

当然,具体可重复返回式卫星发射是在什么时段,等待征集结束之后,在发射前肯定会进行预警,所以,大家多多注意观察一下,这里也是给大家说明的一部分了,也是透露出来的一些消息。

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

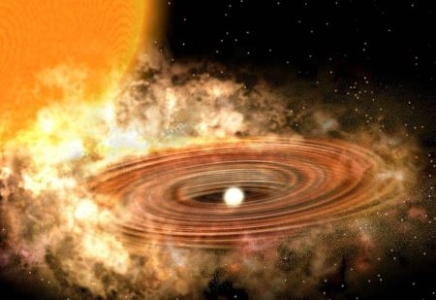

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

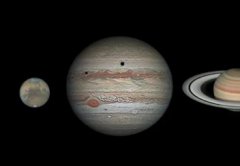

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。