银河航天正打造太空飞毯卫星?可实现手机直连的宽带通信

【菜科解读】

中国网北京3月26日讯(记者 杨佳)当低轨卫星在太空中以每秒7~8公里的速度移动,Q/V天线可以实时调整角度与地面保持通信畅通,通过Q/V极高频段无线电信号实现高速率数据传输。

近日,记者随北京市科委调研组走进银河航天方舟实验室。

在实验室里,记者见到企业自主研制的Q/V天线,银河航天星座通信系统架构师林广荣向记者介绍了这款天线的特性。

图为:研制第四代Q/V天线

林广荣告诉记者,Q/V天线历经数年的研发和技术迭代,现在使用的已经是第四代产品。

较第一代产品,在实现更高性能的前提下,设备减重50%以上。

通信卫星的载荷关键就是通信天线,天线是通信质量、带宽的核心。

在企业创立之初,银河航天就敢为人先地决策攻克技术难度更大的高频段Q/V通信天线,并成功发射第一颗Q/V频段的低轨宽带卫星,在轨验证了可靠性。

因此,企业在该项技术上实现领跑全球。

据介绍,目前Q/V天线已经实现商业闭环,开始以百套为单位进行批量研制生产,国内市场占有率达到50%以上。

规模化量产对整个航天产业具有重要意义。

量产的本质是舍弃科研模式打造的工艺品,转而成为批量生产的工业品。

银河航天用量化研制与上下游企业合作的方式降低成本,力图实现将卫星成本降至现有的几十分之一。

目前,银河航天正在研制Q/V伞天线。

在发射时,伞状天线可以收拢,以节约空间,这也是降低发射成本的一种方式。

银河航天公共事务总经理徐颖表示,企业希望采用小步快跑创新方式,加快航天技术快速迭代发展。

放眼全球商业航天企业,如美国的SpaceX、中国的银河航天等,这样的企业都有一个鲜明的特点,就是以市场需求为导向,更灵活、更高效地为大众提供服务。

图为:银河航天技术人员在对卫星进行测试

除Q/V频段天线外,银河航天还研发了我国首款使用柔性太阳翼的卫星、验证使用多星堆叠发射技术、构建起我国首个低轨宽带通信试验星座小蜘蛛网……对于未来企业技术发展的方向,徐颖介绍说,将主要聚焦于星上大能源、相控阵天线以及批量研制等方面。

2023年年底,中央经济工作会议中,专门提到打造商业航天等战略性新兴产业。

2024年商业航天被首次写入政府工作报告,商业航天重要性日益凸显。

徐颖表示,这对银河航天一样的商业航天企业是极大的鼓舞。

近十年,随着商业航天政策的不断开放,社会资本、人才的不断涌入,我国正逐步形成以火箭总装总测、卫星研产、卫星测运控、卫星应用等为核心的完整商业航天产业链。

其中,在北京打造商业航天新增长引擎的发展规划之下,北京成为国内商业航天产业链最全的城市之一,经开区(亦庄)、海淀区、丰台区、大兴区等均将商业航天作为重点产业布局方向。

2023年,银河航天研制发射卫星质量居国内第二,共发射8颗卫星进入太空,总质量2.03吨,发射数量同比增长33.3%,总质量同比增长67.8%。

银河航天是中国商业航天产业中具备卫星研制能力的代表性企业,在不断成长的过程中,伴随着整个产业链的蓬勃发展。

自2018年公司成立以来,供应链企业从约一百家发展至上千家(截至2023年年底)。

银河航天在发展自身研发能力的同时,也积极拓展供应链企业,通过上下游产业企业合作实现降本增效。

图为:银河航天灵犀03星

图为:银河航天技术人员在研制平板式卫星

在银河航天方舟实验室,林广荣指着灵犀03星告诉记者,卫星使用的平板式桁架是由企业设计,供应链企业采用一体化压铸成型技术生产,具有结构易堆叠、功能拓展性强、成本低等优势。

徐颖介绍说,这原本是一家给机器人、汽车做配套的公司,在企业的牵引下,同时也是在这家公司转型升级的意愿下,跨入产业链。

#p#分页标题#e#她表示,政策打开了封闭的产业,上下游企业将合力推动航天产业的健康发展。

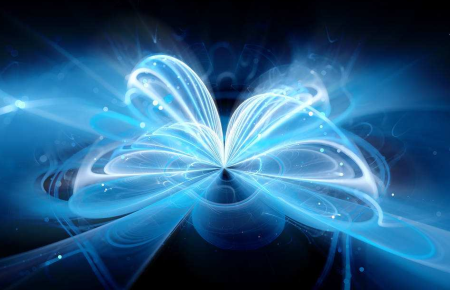

图为: 银河航天正在研制的新一代面向手机直连的宽带通信卫星

实验室里,最新一代通信卫星太空飞毯的造型吸引了记者们的目光。

据介绍,这是一种翼阵合一的面向手机直连的宽带通信卫星。

展开的平面上既有可以通信的天线,又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳能电池片,是一种相控阵天线和太阳翼一体化的新型通信卫星。

目前,银河航天已完成卫星的二维展开关键技术攻关,正努力攻克翼阵一体化高效散热、分布式电源等关键技术。

徐颖透露,现在企业有数十颗卫星处于在研状态,公司订单一直处于增长的一个状态。

20世纪90年代,铱星计划发射700公斤重的通信卫星,可以实现50Mbps数据传输速率。

现如今,2020年银河航天发射的225公斤的第一代通信卫星就可以实现48Gbps数据传输速率。

几十年的时间,同等数量级重量下的卫星数据传输能力提升近千倍。

与此同时,全球卫星总量接近一万颗,太空新型基础设施建设的大幕正在展开,航天产业的通信、导航、遥感规模化应用正在更加广泛地融入和改变人们的生活。

在此背景下,中国商业航天企业正以市场化手段、思维模式推动多行业聚合创新,在创新、可靠性、成本这三个方面寻找到最佳结合点,高效完成适应市场的产品研发、验证等过程,并对全球尖端的技术和市场动态做出快速反馈,正在加速航天强国、科技强国的建设中发挥越来越重要作用。

(图片由银河航天提供)

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

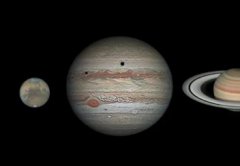

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。