德国数学家证实4维空间的存在,若人类闯入4维空间,会发生什么?

【菜科解读】

从普遍常识来讲,目前人们看到的一切都处在三维空间里,当4维空间概念被科学家提出来后,一些艺术作品均出现过4维空间的剧情,甚至有的主角还进入了4维空间。

有人称现实中的4维空间仅存在理论之中,不过夜有数学专家经过反复的推论研究后,声称自己证实了4维空间的存在。

十九世纪50年代初,德国有一位叫乔治·波恩哈德·黎曼的数学者通过自己的研究,成功发布一篇推论文章《论几何基础假说》。

当时的科学家看完此文后不少人受到了极大启发,使得人们逐渐跳脱出2维、3维空间的思想框架,从而给4维空间构建了基础思路。

随着科技不断的提升,全球科学家们对维度空间研究的越来越深入,并且提出了多维度空间的假设,最终把我们现在的宇宙划成了十一个维度空间。

人类活在低纬度空间里,而高纬度空间对于我们来讲显得非常神秘且看不见摸不着。

诸如,一只蚂蚁在看待外物时都是采用二维思想,它们看任何事物都是一种平面阻墙,如人类可以随便翻看漫画书,而里面的二维空间生物根本无法发现我们在看它们。

爱因斯坦理论表示,高纬度空间掌控着低纬度空间,等于是人类所生存的世界是由高纬度空间建立。

此时我们就好像上述的蚂蚁或漫画书里的小人物,任由高纬度文明观看,而我们对他们一无所知,就比如像古代人们崇拜的天神一样,知道其存在,但遥不可及。

这里举例一下知名科幻小说家刘慈欣的成名小说《三体》,当中有一个涉及4维空间的剧情,说人们终于飞离三体的追杀,意外闯入神秘的4维空间,此时进入者在4维空间里发现3维宇宙的一切事物变换都在他们眼里,犹如天眼一般,能看到千万事。

闯入者当知道4维空间的情况后,细思极恐,匆匆忙忙想拯救人类的方案,最终他们察觉4维空间里的高智慧生物属于硅基性命,因此找到办法弄垮了4维空间,并且顺利返回了自己的生存的3维世界。

通过刘慈欣的个人观点,可看出低维空间始终被高纬度空间掌握,并且在更高维度的世界里能够随意查勘我们现在的世界(3维空间),而且跟翻书一样想趴着看躺着看翻着看都行。

在外国的一部科幻片《星际穿越》里面,我们也看到了其对高维度空间的理解,并且通过电影的手法展现出来,使得观众更立体的感受高纬度空间的存在。

片中所述,男主有一个心爱的小女儿,有一天男主意参与一项科研项目,却意外闯入了5维世界,从此丢下女儿孤独的生活在3维空间。

经过悲伤岁月的摧残,女儿思父情结甚浓,但始终想不明白父亲是怎么样消失的,到底去了哪里,但她冥冥之中感觉到,父亲是进入了某个维度的空间之中。

而男主这边在跌入5维空间之后,却意想不到的看见了地球上所发生的一切,无论是过去的事还是现在、未来的事情,男主就像一个主宰者一样,随意翻看。

由于自己太能通古博今晓将来,于是对于女儿更加担心,为此处在5维空间的他,一直想联系上过去3维世界里的女儿,并且想叫女儿告诉当初的自己不要去参加那个科研项目,然而结局却是令人揪心。

关于4维空间的求证,最初是爱因斯坦首先提出来,他在自己的广义相对论里提到了4维世界的设想,称人类所生存的宇宙由空间跟时间形成。

但对于4维空间,他仅是提出了概念,并没有过多描述。

#p#分页标题#e#然而之后,有一位德国的数学专家就以此进行推论研究,最终通过数论求证出4维空间的存在。

该数学家表示,在人类所住的三维世界之外,还有一个4维空间,而人体器官、四肢、大脑等都顺着三维空间的规律运转,同时也受到了极大限制。

那么根据他的推论,4维空间中就没有左右前后上下,不存在任何方向。

因此在智能电脑充分发达的今天,科学家可以用超级电脑去构建一个4维空间,并且对其进行高速运算。

那么3维世界跟4维空间的最大区别,可能就是时间跟空间的问题。

通常,我们所在3维空间,看任何事物都是呈现出其宽长高三个维度,那么人一旦闯入4维世界后,那么有可能就跳脱三维空间的规则限制,摇身一变成为时间掌控者,能知道过去跟未来以及现在,看待事物不再有宽长高。

另外有人指出,现今的主流观点都认为认为3维世界在高纬度空间里仅是一张平面纸,那么人一旦进入4维世界,人体或许会瞬间化为量子,这时就等于得到了永生,自己化为虚无没有了任何形状,仅用一种意识生存。

虽然如此,但从目前来讲,人类根本不可能进入4维空间,因为这概念太超前了,难的跟漫画人物钻出来进入我们现在的世界一样。

关于高纬度空间的探索还是要有人才去研究,像俄罗斯、美国等国家就大量培养数学以及物理学人才,这对国家的发展尤为重要。

如今中国对人才的需求迫切,其实在民国时期就已经有这种思想,许多人提倡科教兴国。

比如刘熏宇老师就对数学做出过诸多贡献,他一生写过许多书籍,但是真正评如潮的只有这三本,深受中小学生热爱。

就连杨振宇看完之后都笑着说数学竟然还可以这样学?

这三本书第一本书是《马学生谈算术》,刘薰宇用马先生的口吻,讲解了一百多道数学题,主要运用图解法,小孩在不知不觉中就被书中的图吸引。

这本书没有现在教科书那样像极了公式词典,枯燥无味,这样一本书自然受到学生热爱。

第二本书是《数学趣味》,从字面上就给人轻松愉悦的感觉,事实也是如此,这本书融知识性、趣味性、故事性于一体,小学生本就喜欢趣味性的东西,这也是很多学生爱不释手的原因。

第三本书是《数学的园地》,这本书比前两本更加经典,全都是刘薰宇总结出来的经典题集,包括学生们经常搞不懂的函数、微分、积分之类,主要讲这些题集的概念和运算的基本原理。

原本非常抽象且枯燥的数学内容,刘薰宇老师全部用通俗易懂、简洁的语言概括出来,学生一看就懂,学习过程很轻松。

用著名数学家谷超豪的话:对我影响最大的书就是《数学的园地》,他介绍了微积分和集合论的初步思想,简直把我带入了全新的世界。

有的家长会问那这套书适合人群有哪些?

其实这套书适合广大中小学生,当然如果你是数学教师,也是可以用来参考的,已经有很多教育工作者深受启发,带出诸多优秀的学生。

数学学得好,对化学、物理、生物等课程的帮助会非常大。

其实读者的眼睛是雪亮的,这套书卖的相当好,目前仅次于《趣味物理学》,从购买链接也可以看出,短时间内售卖5.6万+。

你可以选择给孩子买,给自己买,或者给家里的小孩买。

有几个粉丝私信我,说孩子很喜欢看,里面的内容很有趣,希望购买过的粉丝能够反馈下,好书应该得到推广。

下面是购买链接,书不贵,心动不如行动。

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

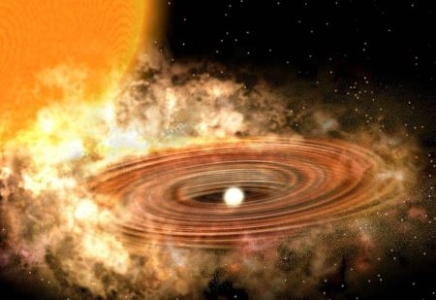

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

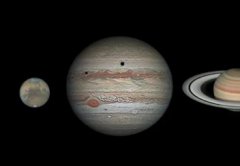

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。