我国改名最成功的两座城市,改名前无人知晓,改名后天下闻名!

我国改名最成功的两座城市,改名前无人知晓,改名后天下闻名!

我们每个人都有自己的名字,也因为这一点显出自己和别人的与众不同,我们也知道我们国家有很多座城市,每个城市都有着不同的命名,正因为这些城市的标新立异,才使得我们对它有着极为深刻的印象。

你们知道吗?在我国境内有两座城市,它们堪称改名字最成功的。

之前,这两座城市都一直默默无闻,没想到名字经过改正后立马火了起来,甚至震惊中外。

你们知道小编说的是我国的哪两座城市吗?

它们分别是我国的张家界市和武夷山市,其实这两座城市原来根本不叫这个名字,因为城市本身发展的不景气,为了带动城市经济的发展,所以这两座城市决定把自己原有的名字改掉,以此更好的彰显城市的风貌,下面小编就来给大家着重介绍一下这两座城市。

张家界市位于湖南西北部,原名为大庸市,曾经是古庸国的所在地,在1994年四月正式将大庸市改名为张家界市。

张家界因旅游建市,是中国最重要的旅游城市之一,而天门山天门洞无疑是最具有代表性的景点。

作为世界最高海拔的天然穿山溶洞,天门洞悬于千寻素壁之上,就像一座镶嵌在天幕上的通天之门。

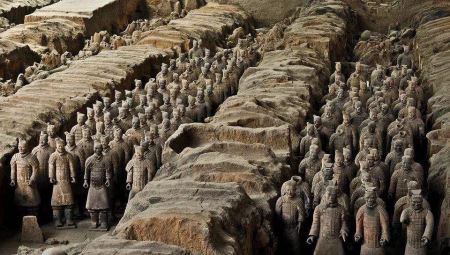

武陵源风景名胜区拥有世界罕见的石英砂岩峰峡谷地貌,由中国第一个国家森林公园张家界国家森林公园和天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、杨家界四大景区组成,还有号称“乘百龙电梯,观张家界美景”的百龙观光电梯,它位于张家界武陵源世界自然遗产核心景区,以世界上最高,载重量最大,运行速度最快的全暴露户外观光电梯三项桂冠,独步世界!

第二个就是武夷山市了,它原来的名字叫做崇安县,这个地方曾经撤县设市。

由于当地有武夷山这个有名的景区,所以当地政府决定把这个地方改名武夷山市,以此更好地吸引前来观赏的游客,并且带动当地经济的发展,岂不是一举两得的事吗?武夷山水自古即已享有“碧水丹山”之誉,奇绝神秀!武夷山市虽然是一座新兴的旅游城市,但远在秦汉时期,即以见诸记载,文人名士渐至,或吟诵,或卜居,或讲学。

崇安县改名武夷山市后,无论是知名度还是经济发展,都得到了巨大的飞跃。

一个小县城拥有火车站、高铁站和机场,还有闽北唯一的一所本科院校武夷学院,是全国少有的以县级城市命名的本科大学。

武夷山“奇秀甲于东南”,为八闽第一胜迹,不知道小伙伴们有没有去过这两座城市呢?喜欢的朋友欢迎留言评论!