战船满载221名女犯人?从英国去澳大利亚?到时女囚大多已有身孕

在这两种模式

【菜科解读】

近代以来,世界各国一直在探索不同的国际关系模式,殖民统治与宗藩关系便是其中两个主流的模式。

在这两种模式中,宗藩关系的温和与弹性更为突出。

在古代我国时期,我国采取的是宗藩关系,以维持亚洲地区国际秩序的稳定。

宗藩关系的核心是宗主国和藩属国之间的关系,宗主国对藩属国提供军事帮助和维护统治秩序的同时,藩属国拥有较大的自治权和相对独立的行政体系。

但是,从另一方面来看,宗藩关系对藩属国的发展也是有制约性的,同时也让我国在近代的发展上逐渐落后。

与宗藩关系相反的是殖民统治,殖民统治是指一个国家通过武力或经济手段占领其他国家的领土,实行政治、经济和文化上的殖民统治。

在西方国家的殖民统治模式下,殖民地和殖民地之间存在着严重的不平等关系,殖民地几乎没有任何自主权和自治权。

即使在殖民者为殖民地带来了经济发展的同时,殖民地依然处于被侵略和被剥削的状态,殖民者所获得的财富也是不可避免地肮脏和令人不齿的。

正如马克思在他的著作中所说,殖民统治具有双重使命。

一方面,由于殖民地长期处于封建落后的状态,激进的殖民统治势必打碎旧制度,推动社会经济的现代化。

另一方面,殖民统治所带来的稳定和物质财富同样也是使殖民地从原始社会转向资本主义制度的催化剂。

但殖民地的现代化进程不能依靠侵略和剥削,并且它是无法永久存在的,终将要被新的制度所取代。

在殖民时期,澳大利亚是英国海外监狱的一个重要地点。

19世纪初期,英国因为工业革命而导致犯罪率骤升,无法容纳更多的罪犯,于是便将他们运送到澳大利亚,以解决国内的压力,并同时让这些囚犯为开拓新殖民地作出贡献。

这些被运往澳大利亚的囚犯,多数由女性构成,因为在当时的英国社会,女性犯罪率相对较低,同时女性更容易控制。

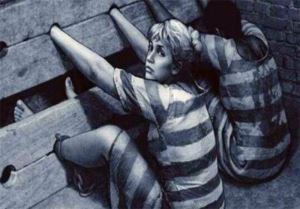

这些女囚在船上的生活条件非常恶劣,为了获取更好的生活条件以及获得更多的食物和水源,她们不得不向船长和水手出卖自己的身体。

因此,在抵达澳大利亚之前许多女囚已经怀孕。

在澳大利亚,这些囚犯事实上很难被管束,也没有人来要求他们认真工作或开发当地的资产,因此他们的生活变得愈加轻松。

此外,怀有身孕的女囚还能够获得更好的保护,以避免流产,这是因为在当时的宗教信仰中,女性流产被视为一种有罪的行为。

因此,这些女囚犯争先恐后與船长和水手发生性关系,以获取更好的保护和更好的生活条件,为了让自己能够活着抵达澳大利亚而不被处死。

澳大利亚的开拓历程史上,这段囚犯船旅程的历史留下了深刻的印记。

这些女囚犯,虽然身份低微却拥有自己的尊严和权利,也在维护自己的权益的同时创造了澳大利亚这个国家的历史。

澳大利亚是一个拥有着浓厚历史氛围的国家。

在很长一段时间里,它是一个由殖民地形成的国家,那时候少数人的罪行致使数以千计的罪犯被流放到澳大利亚。

这些罪犯们在艰苦的环境中生存下来,并创造出了一个新的世界,澳大利亚因此也成为了那些曾经罪孽深重的人的一个新的、宽广的天堂。

由于时间的推移,越来越多的人来到了这个国家,他们来自不同的国家和文化背景,但都带着着一个共同的愿望:在这个国度里重建自己的生活。

澳大利亚开始成为了一个庞大的移民国家,各类人群汇聚在这里,建立了属于自己的文化和历史。

澳大利亚人民的生活和思想也随之改变,随着不断的繁荣和发展,这个曾经的殖民地变成了一个民主、自由和平等的现代国家。

1900年,澳大利亚的六个殖民区进行了投票,选择成立澳大利亚联邦,这一历史性事件为澳大利亚的民族认同做出了重要贡献,澳大利亚终于实现了从殖民地到成为独立国家的转变。

此后,澳大利亚一步步走向国际化的舞台,发展成为了一个重要的文化、科技与经济的中心。

他们的文化多样性和独特性,已经在世界范围内形成了一种强烈的影响力。

#p#分页标题#e#澳大利亚的经济实力和全球范围内的声誉都在飞速增长,在旅游、教育、商务等各个领域都有着广泛的合作与发展。

他们不断地发掘和弘扬自身的价值,积极面对国际竞争和挑战,为整个国际社会注入了新的活力和创意。

澳大利亚的历史充满戏剧性和传奇性,承载了许多人的梦想和期望。

随着这个国家的不断崛起,他们也在向世界证明一个真正独立的国家所拥有的实力和信念。

现在,人们可以欣赏和感染这个充满生机和活力的国家,在它的自然和文化奇迹中寻找属于自己的历史感和归属感。

外星人存在吗?人类找到他们的可能性有多大?

这个说法就是可能性非常非常小。

可能有人不同意了,或者还会叽叽歪歪骂人了。

但如果你真的具有哪怕少许科学精神的话,就请耐心看完以下分析,这可能是我关于地外文明最详细分析的一篇文章了,看完后欢迎发出感叹或拍砖。

宇宙太大,生命和文明的概率太小。

宇宙有多大呢?我们可以从宇宙结构的层次来了解一下。

我们地球是一个直径约12742km的球体,质量约6*10^24kg(千克),也就是约60万亿亿吨;地球是围绕着太阳运行的,太阳在我们太阳系是一个巨无霸,质量占有整个太阳系的99.86%,也就是约2*10^30kg,是地球质量约33万倍;由于太阳巨大引力,地球被太阳引力牵扯着围绕着它公转,公转轨道是一个近似圆圈,平均半径约1.5亿km。

太阳的引力范围半径约有1光年,牵制着八大行星许多矮行星和几百颗卫星,以及无数小行星、彗星、碎片尘埃围绕着运行。

光年是宇宙空间的距离单位,1光年就是光走1年的尺度,约为9.46万亿千米。

现在人造飞行器飞得最远的是旅行者1号,已经飞行了44年,飞离地球约219亿千米,这只是1光年的0.002315;凭旅行者1号现在飞行速度约17km/s,要太阳系1光年引力范围,还要飞17000多年。

星系被称为宇宙岛,就是恒星聚集的家园。

我们太阳的家园是银河系这个宇宙岛,银河系包含有约4000亿颗恒星,太阳只是其中普通一颗。

银河系直径约20万光年,是一个漩涡星系,因为其核心有一个巨大发光的棒状结构,因此又叫棒旋星系;银河系的漩涡有两条主要悬臂和两条支臂,这些巨大的悬臂都是恒星更为集中的地方,太阳就坐落在距离银河系核心约2.6万光年叫猎户臂的支臂上。

银河系是本星系群中约50个星系中的一个,本星系群又是本超星系团中上百个星系群(团)的一员,本超星系团上面还有拉尼亚凯亚超级星系团,再上去还有双鱼鲸鱼超超级星系团、史隆长城结构、海格力斯-科罗拉·伯里阿斯长城结构等等。

这些结构一个比一个大,最大的达到上百亿光年。

这些大大小小像俄罗斯套娃般的宇宙结构,组成了我们的可观测宇宙,半径约465亿光年。

哈勃望远镜花了十多年时间,盯着一块只有月亮视面积百分之一的天区,不断往宇宙深处观测,得到一张数千张照片合成的图像,叫宇宙极深场(简称XDF图像),在这张图片里,可辨认的星系就有上万个。

XDF图像拍摄的视面积只是全天区的1270万分之一,简单计算,可观测宇宙包含的星系就有千亿以上。

哈勃望远镜接受到的最暗天体只有30等,是人类肉眼的40亿倍,每分钟接受到1粒光子的遥远天体都看到了。

即便这样,也可能有许多更暗的星系并没有显示出来,由此科学家们估计,在可观测宇宙可能存在万亿以上的星系,甚至10万亿。

可观测宇宙就可能存在10万亿个星系,而可观测宇宙只是人类物理极限能够观测到的宇宙范围,在这个范围之外,还有一个更巨大的不可观测宇宙。

因此宇宙到底有多大,现在人类无法评估。

但现代物理学理论对宇宙的定义是动态的,有始有终的,有限的。

人类现在的观测能力前面说了,人类现在的航行能力只达到219亿km,约0.002光年多点;但人类能看到的宇宙就要远多了。

从哈勃极深场照片中,人类观测到的最远星系距离我们已经有130多亿光年,也就是说已经可以观测到宇宙大爆炸刚开始几亿年的婴儿宇宙了。

虽然如此,这种观测只是一点点星光,甚至只是一个光子,无法得到更多的数据。

#p#分页标题#e#事实上,人类就连太阳系1光年距离也看不清楚。

科学界上世纪三十年代就已经预测,在太阳系遥远的边际,有一个包裹着太阳系的奥尔特云,主要由彗星和尘埃组成,那里有上万亿颗大大小小的彗星,是彗星的诞生地和集散地。

但至今也依然还是猜测,最大的哈勃望远镜也无法看到那里的任何一颗彗星。

现在只能看到柯伊伯带的冥王星和一些小行星,那里距离我们只有60亿千米,相当万分之六光年,而且只能看到一个小小的亮点,几个像素而已。

现在人们对冥王星了解得这么清楚,完全得益于NASA发射的新视野号探测器光顾过那里,拍摄了许多照片和探测了许多资料传回来。

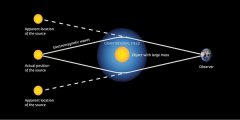

人类现在已经发现了数千颗太阳系外行星,主要是依靠凌星法得到的。

所谓凌星法,就是望远镜在观测太阳以外的恒星时,正好有行星经过恒星视向表面,恒星到人类视野的光被遮挡,根据遮光度大小变化和周期变化,得到这颗行星的一些数据。

因此即便距离我们最近的行星比邻星b,只有4.22光年,我们也无法知道上面到底有没有文明,更无法知道上面有没有生命。

科学家们现在采用巡天望远镜扫描了数百万颗恒星,迄今没有发现有高等级文明存在。

因为在遥远的距离,只有高等级文明才能够改变恒星光度,被我们发现;而像我们人类这样的文明,即便有也无法发现。

现在寻找高等级文明的主要方法,是查看恒星的遮光现象,这种遮光与凌星法找到的行星是有区别的。

根据卡尔达舍夫宇宙文明分级理论,和戴森球理论,宇宙文明发展到较高级别(二级文明)时,会最大限度利用恒星能源,主要方法就是包裹自身依赖的主恒星,从而最大限度获取恒星能量。

因为,任何行星能量都无法满足这一级文明的发展需求。

另一种找寻方法就是聆听。

因为宇宙中所有能量都会发射出电磁波,而任何文明发展到一定程度,都必须利用电磁波,宇宙通讯能力是宇宙文明等级衡量的标志。

人类建造了大量的射电射线望远镜,不断搜寻宇宙中发过来各个波段的电磁波,力求在繁杂的电磁波中,分离出有规律具有文明迹象的电磁波。

但可惜的是,迄今为止,还没有发现任何有价值的证据,能够证明地外文明存在。

宇宙年龄已经有138亿岁了,如果在38亿岁时就有高级文明存在,它们发出的电磁波早就掠过地球了,现在没有发现这些,是不是说明在百亿光年范围内,没有能够掌握电磁波发射能力的文明存在呢?no。

因为电磁波在空间衰减很快,要具有强大发射功率,才有可能传递得更远;而接收端也要具有更大放大接收能力,才能接收到更远更微弱的电磁波信号。

人类现在的文明程度还很低,能发射的电信号和接收到的电信号都还很微弱。

宇宙文明存在的密度有多大呢?上个世纪,科学界对于地外文明的争论就很剧烈,争论100年了,到现在也没有个结果。

这里面比较有名的理论有4个,前面说的卡尔达舍夫宇宙三级文明和戴森球理论是其中的两个,还有两个是的德雷克方程和费米悖论。

#p#分页标题#e#卡尔达舍夫三级文明理论,是前苏联科学家卡尔达舍夫上世纪六十年代提出的,他认为宇宙文明的等级可以用文明掌握和利用能量的能力,主要是实现宇宙通讯的能力来划分。

一级文明为行星级,也就是母星文明;二级文明为恒星级,也就是本级恒星文明;三级文明就是星系级文明。

根据人类现在能够掌握和使用的能量总量来看,还只有宇宙文明0.73级。

戴森球理论就是达到二级文明的宇宙智慧体,一定会采用包裹恒星办法来汲取恒星的最大能量,以满足文明升级和星际探索殖民的能量需求,人类文明也必将经历这个阶段,然后才能移民更远的恒星际空间。

德雷克方程是计算宇宙中文明数量的一个公式,但这个公式有许多变数难以确定,尤其是一个文明的科技文明能够存续的时间难以预测,因此,关于银河系以及宇宙文明数量一直没有定论。

有人认为银河系至少有10万个文明存在,有人说可能只有地球一个文明存在。

但即便一个星系只有一个文明,可观测宇宙也有上万亿乃至10万亿个文明,因此宇宙文明并不稀缺。

关键是文明遇到和交流的可能性有多大。

费米悖论是关于宇宙文明的一个天问,其最著名的一句话就是:既然宇宙中存在许多地外文明,它们在哪儿呢?悖论的核心内容就是,如果并非只有地球才具有孕育文明的能力,那么在宇宙诞生几十亿年后文明就应该诞生了,即便用人类现在缓慢的飞船速度,经过亿万年的行驶,地外文明也应该与我们相遇了。

但可惜至今渺无音信,一根外星人毛也没见到。

由此得到的结论有两个:一个是地外文明根本不存在;还有一个是地外文明太稀少,相知相遇的机会很渺茫。

那么我们未来与地外文明相遇的概率有多大呢?这取决于德雷克方程里一个最关键的值,文明,尤其是科技文明能够存续多久。

如果一个星系有10万个文明,我们银河系文明之间的平均距离就有约2000光年,也就是说,这些文明之间的通讯来回一次至少需要4000年以上。

但如果是一个星系只有一个文明呢?距离我们最近的是一个不规则星系大犬座矮星系,这个星系只有10亿颗恒星,距离太阳约2.5万光年,距离银心约4.2万光年;次近的是大小麦哲伦矮星系,距离我们分别为16万和20万光年,这两个星系的恒星分别约在100万左右。

这种小星系存在文明的可能性更小,而距离我们最近的大星系是仙女座星系,距离我们约254万光年。

仙女座星系质量和恒星数量约为银河系的1.5~2倍。

如果一个星系只有一个文明存在,那么这些文明相互通讯一次的时间就需要数万年乃至数百万年。

人类现在有记载的历史还只有几千年,有无线电通讯的历史才100余年,也就是说科技文明只有100多年。

而人类科技文明还能够存续多少年呢?人类文明现在已经遇到很大发展瓶颈和危机,如环境恶化威胁、极端气候变化威胁、自我毁灭的核战争威胁、病毒疫情威胁、地球地质剧变威胁、小行星撞击威胁、太阳剧变威胁等等,还有许多未知宇宙威胁,这些巨大威胁哪怕只有一次人类无法控制,人类文明就有灭绝的危险。

文明应对各种灭种威胁的能力是随着文明等级升级而提升的,文明最脆弱的阶段是在一级文明以内的时间段。

人类现在的文明还处在0.73级,据一些科学家预测,要达到一级文明,人类还要和平发展200年,达到二级文明还需要奋斗5000年。

人类有幸能够度过危机,达到一级文明,甚至二级文明吗?#p#分页标题#e#伽马射线暴是宇宙顶级杀手,即便到了二级文明也难以逃脱这个杀手的扫射。

许多科学家认为,伽马射线暴定期或随机地爆发,清除了宇宙90%以上的生命和文明,因此宇宙文明才越来越稀少。

这样稀少的文明,而且科技文明存续时间不确定的情况下,有多大概率能够相互遇到或者交流呢?这就是我前面说的概率大于零,但可能性极小极小的原因。

如果人类文明不会在未来较短时间毁灭的话,如果人类科技文明能够存续若干亿年乃至百亿年的话,那遇到另外文明的可能性就很大了。

但这两种概率似乎都很小,由此很可能直到人类文明毁灭,人类依然是孤独的文明。

因此,人类遇到其他文明的可能性几乎等于零。

当然如果科学家在明天就突然宣布发现地外文明的确切证据的话,那么这个概率就从零突然上升到100%。

概率就是这样,因此等于没说。

但分析在那儿,大家自己斟酌吧。

欢迎讨论,感谢阅读。

如喜欢我的文章,别忘了关注点赞哈,再次感谢。

电容分压器的原理电容分压器工作原理

电容分压器是利用电容器的容量变化来实现电压的调节的一种电路。

在交流电路中,电容器通过感应放大电路将直流电压转换为交流电压电动机中,电容器通过感应放大电路将直流电压转换为交流电压。

本文目录一览:1、2、3、4、5、6、电容分压原理?电路中采用的两个电容的分压结构等同于电阻分压电路,分压的原理为当某一个交流信号输入后两个电容将会产生容抗,两个容抗就等同于之前的阻抗对电压产生分压作用。

电容分压电路的局限性电容分压电路的局限性在于其只能进行交流信号的分压,而无法进行直流信号的分压,因为电容在直流信号电路中是相当于断路状态的。

电容分压电路的优点和应用据上诉电容分压电路应用于交流信号的分压中,其优点在于相对于电阻,电容对交流信号的衰减作用更小,对原始信号的破坏能力低,可以较好地保持原始信号的特性。

而电阻对信号的衰减作用非常的大,因此在要求对信号的衰减较小的场合需要考虑使用电容分压电路。

对交流信号可以采用电容进行分压,因为采用电阻分压电路对交流信号存在较大的损耗,而电容器在分压衰减信号幅度的同时对交流信号的能量损耗小。

电路中的C1和C2构成电容分压电路。

10kv变压流耐压试验为什么要用电容分压器?电容分压器高压测量系统是电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。

主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。

是代替高压静电电压表的设备。

具有操作简便,显示直观,精度高、体积小、重量轻等特点,适应于发电厂、变电站、高压电气设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。

- 输入阻抗高,线性度好- 稳定度高,线性度高- 体积小,重量轻,便于携带什么是分压器电路什么是分压器电路?分压器是电压表扩大量程时使用的串联电阻。

滑动变阻器可以用作分压器或限流器。

滑动变阻器——因电阻器的结构特点而得名。

分压器和分流器是根据具体电路的功能来命名的。

半可调电阻也可用作分压器或限流器。

固定电阻也可以用作分压器或限流器。

电容器也可以用作分压器或限流器。

在交流电路中电感也可以用作分压器或限流器。

电磁感应式互感器与电容分压式互感器原理,和应用范围?电磁感应式电压互感器 其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。

特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。

为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压如电力系统的线电压,可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。

实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。

供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。

三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

正常运行时,菜叶说说,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。

一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。

为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心10KV及以下时或采用三台单相电压互感器。

对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏。

电磁感应式电压互感器的等值电路与变压器的等值电路相同。

电容分压式电压互感器 在电容分压器的基础上制成。

其原理接线见图2。

电容C1和C2串联,U1为原边电压,为C2上的电压。

空载时,电容C2上的电压为由于C1和C2均为常数,因此正比于原边电压。

但实际上,当负载并联于电容C2两端时,将大大减小,以致误差增大而无法作电压互感器使用。

为了克服这个缺点,在电容C2两端并联一带电抗的电磁式电压互感器YH,组成电容分压式电压互感器。

#p#分页标题#e#电抗可补偿电容器的内阻抗。

YH有两个副绕组,第一副绕组可接补偿电容Ck供测量仪表使用;第二副绕组可接阻尼电阻Rd,用以防止谐振引起的过电压。

电容式电压互感器多与电力系统载波通信的耦合电容器合用,以简化系统,降低造价。

此时,它还需满足通信运行上的要求。

总结:电磁感应式和电容分压式两类。

电磁感应式多用于 220kV及以下各种电压等级。

电容分压式一般用于110KV以上的电力系统,330~765kV超高压电力系统应用较多。

电压互感器按用途又分为测量用和保护用两类。

对前者的主要技术要求是保证必要的准确度;对后者可能有某些特殊要求,如要求有第三个绕组,铁心中有零序磁通等。

参考链接:电容分压式互感器原理不清楚。

电容分压器理论上可以测量,但实际上困难较大。

原因是由于频率很低、容量很小,容抗就很大。

当电压表并联某个电容测量电压时,其电压表内阻的分流作用会影响测量结果。

这种情况可以采用计算解决。

由于两个电容容量相等,每个电容上的电压均为15V。

电容式电压互感器的分压原理电容式电压互感器用于交流电压分压。

电容交流分压与电阻分压类似。

不同之处在于电容分压器分压依据的是容抗值,电阻分压依据的是电阻值。

容抗值与频率有关,频率越低,容抗越大。

而电阻值与频率无关。

因此,电容式分压要求被测信号为交流电,且交流电的频率不能太低或太高。

因为,过低的频率导致容抗过大,分压不稳定,过高的频率导致容抗过小,流过的电流过大,一方面影响被测回路,另一方面对电容的充电电流提出较高的要求。

电容分压与电阻分压类似之处是两者都不带电气隔离,因此,电容式电压互感器在分压后通常还经过电磁式互感器隔离原副边的电压。

其典型原理图如下: