第二次世界大战纳粹德国五大未解的谜团 至今扑朔迷离

此后,一批德国科学家在纳粹的命令下开始紧锣密鼓地研制核武器。

但是,纳粹德国在灭亡前是

【菜科解读】

此后,一批德国科学家在纳粹的命令下开始紧锣密鼓地研制核武器。

但是,纳粹德国在灭亡前是否已经拥有原子弹,史学界对此仍存在争论。

德国历史学家莱纳·卡尔施在其新书《希特勒的炸弹》中提出,纳粹已经拥有原子弹。

他说,当年纳粹的科学家至少先后试爆过三颗原子弹。

其中一颗是在德国北部的吕根岛,另外两颗则在图林根的奥尔德鲁夫。

其中,奥尔德鲁夫的核试验是在1945年3月3日21时20分,它比同年7月16日美国在新墨西哥试爆的原子弹要早好几个月。

卡尔施还找到了一些目击者和证人证明核爆炸确实发生过。

不过,尽管卡尔施提出了一些鲜为人知的新证据,但许多人依然认为缺乏足够说服力。

首先,纳粹德国当时缺钱少人,如何开展如此大规模的研究和试验?当年美国为实施“曼哈顿计划”曾投入了数十亿美元,调集了数以千计的科学家和技术人员参加了核武器的研制。

而纳粹德国仅靠为数不多的科技人员就能把原子弹造出来吗? 另外,若真有其事怎能隐瞒60年?那些目击者和证人为什么直到现在才说出事实真相? 02.希特勒自杀了吗? 希特勒果真在苏联红军攻克柏林之时自杀在地下指挥部吗?关于希特勒未死的传言是纳粹残余分子一厢情愿的信念,还是确有其事?这个问题在战后很长时间里一直困扰着德国、盟国,甚至普通人。

其实,1945年4月30日苏军攻克柏林这一天,希特勒和情妇爱娃自杀,希特勒的卫兵、司机、贴身随从目睹了希特勒自杀全过程,亲手焚烧并埋葬了希特勒的尸体。

苏军攻克柏林时,两人被俘,向苏军交代了希特勒自杀的细节。

俄特工部门几年前透露了两人在军事法庭上的供词。

20世纪60年代末,美国加利福尼亚大学牙医专家列伊达尔·索格涅斯证实,苏军发现的希特勒遗骸牙齿与1943年希特勒通过X光拍下的牙齿照片完全一致。

此外,一位俄罗斯克格勃的退役军官弗拉基米尔·格里戈里耶维奇·古梅纽科透露,1970年初,克格勃在东德马格德堡市实施了一项绝密计划:再次焚烧希特勒遗骸,然后将骨灰顺风扬弃。

希特勒之死之所以成为一个谜团,主要是因为希特勒的忠实追随者们不希望随着希特勒的死亡,法西斯主义也被埋葬。

因此,希特勒遗骸的埋葬地就成了一个意识形态和政治问题。

03.纳粹到西藏寻找什么? 在欧洲,长期流传着一个关于亚特兰蒂斯(大西洲)的传说。

在传说中,亚特兰蒂斯大陆无比富有,那里的人是具有超凡能力的神族。

亚特兰蒂斯人在一次大地震后,乘船逃离,最后在中国西藏和印度落脚。

这些亚特兰蒂斯人的后代曾在中亚创建过灿烂文明,后来他们中的一部分人向西北和南方迁移,分别成为雅利安人和印度人的祖先。

1938年和1943年,经希特勒批准,纳粹党卫军头子希姆莱亲自组建了两支探险队,他们深入西藏,据说是为了寻找“日耳曼民族祖先”———亚特兰蒂斯神族存在的证据,寻找能改变时间、打造“不死军团”的“地球轴心”。

1943年5月,由海因里希·哈勒率领的纳粹五人探险小组秘密启程赴藏。

他们在印度被英军逮捕。

逃出战俘营后,哈勒冒充德国商品推销员开始了在西藏的七年之旅。

04.纳粹宝藏在何处? 第二次世界大战中,纳粹法西斯对被侵略国的财宝大肆抢掠,贪得无厌。

据美国调查统计,德国共榨取被占领国财富金额达1640亿马克(约合410亿美元)。

希特勒政府除了掠夺别国金融财产外,还抢夺了无数珍贵文物。

在征服波兰后,德国元帅戈林下令掠夺波兰文物。

据德国官方的一份秘密报告表明,到1944年7月为止,从西欧运到德国的文物共装了137辆铁路货车,计有4174箱,21903件,单绘画就有10890幅,其中不乏名家杰作。

纳粹法西斯灭亡后,人们只见到宝藏中的极小一部分,纳粹的大量财宝藏在什么地方呢? 据说纳粹宝藏有相当一部分被隐藏在奥地利境内的阿尔卑斯山中,也有人说是在奥地利托普利兹湖区,奥地利的加施泰因、萨尔茨堡、萨尔茨卡梅尔克附近地区,或是奥斯小城周围。

这些地区在战后曾发生过离奇的凶杀案,看上去与寻找纳粹宝藏有关,这更增加了纳粹宝藏的神秘。

不过,直到现在,有关纳粹宝藏的数量和隐藏地点仍没有一个明确的说法。

05.赫斯为何独自驾机去英国? 1941年5月10日下午,纳粹德国二号人物鲁道夫·赫斯与妻子伊尔莎匆忙告别,之后驱车来到德国奥格斯堡机场。

赫斯换上德国空军尉官制服,留给副官一封信:如果他离开4个小时之后仍未返回就得尽快转交希特勒,然后单独驾驶战斗机飞往英国苏格兰。

当晚,飞机坠毁在苏格兰,赫斯伞降在汉密尔顿公爵住宅区所在的格拉斯哥附近。

赫斯求见汉密尔顿公爵,见到后者时公开了自己的身份。

此后,赫斯一直为英国关押,直到战后接受纽伦堡审判。

赫斯为什么有此惊人之举?难道他真的像纳粹德国当时解释的那样“发疯”了?这成为二战中一个难解之谜。

后来解密的克格勃绝密文件认为,赫斯飞英是英国方面诱骗的结果。

英国情报部门假意答应谈判一项和平解决方案,以把赫斯骗到英国。

第一次观察到白矮星的X射线爆炸现象

这种死亡的太阳有时会在一次超热的爆炸中恢复活力并产生一个X射线辐射的火球。

来自包括图宾根大学在内的几个德国机构的一个研究小组在弗里德里希-亚历山大-纽伦堡大学(FAU)的领导下第一次观察到了这样一个X射线光的爆炸。

“这在某种程度上是一个幸运的巧合,真的,”来自FAU天文学机构的Ole König指出“这些X射线闪光只持续几个小时,几乎不可能预测,但观测仪器必须在准确的时间直接对准爆炸。

”他跟Jörn Wilms博士教授和来自马克斯-普朗克地外物理研究所、图宾根大学、巴塞罗那加泰罗尼亚理工大学和波茨坦莱布尼茨天体物理研究所的研究团队一起在《自然》上发表了一篇关于这次观测的文章。

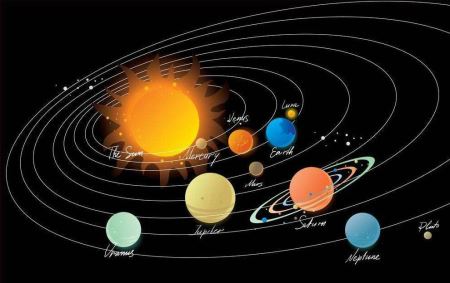

这种情况下的仪器是eROSITA X射线望远镜,它目前位于离地球一百五十万公里的地方,自2019年以来一直在调查天空中的软X射线。

2020年7月7日,它在天空中的一个区域测量到了强烈的X射线辐射,而这个区域在4小时前是完全不显眼的。

四小时后,当X射线望远镜测量天空中的同一位置时辐射已经消失了。

由此可见,之前完全过度暴露在探测器中心的X射线闪光一定持续了不到8小时。

像这样的X射线爆炸在30多年前就被理论研究所预测,但直到现在还没有被直接观察到。

这些X射线的火球发生在太阳的表面,这些太阳在用完大部分由氢和后来在其核心深处的氦组成的燃料之前其大小跟太阳相仿。

这些太阳的尸体不断缩小,直到剩下白矮星,它们的大小跟地球相似,但其质量可能跟我们的太阳相似。

“想象这些比例的一种方法是把太阳想象成跟苹果一样大小,这意味着地球将跟针头一样大小并以10米的距离围绕苹果运行,”Jörn Wilms解释道。

来自图宾根大学的Victor Doroshenko博士补充称:“这些所谓的新星确实一直在发生,但在大多数X射线发射产生的最初时刻探测它们真的很难。

不仅闪光的持续时间短是一个挑战,而且发射的X射线的光谱非常软。

软X射线的能量不大,容易被星际介质吸收,所以我们在这个波段不能看得很远,这就限制了可观察的物体的数量--无论是新星还是普通的太阳。

望远镜通常被设计成对较硬的X射线最有效,因为那里的吸收不那么主要,而这正是它们会错过这样一个事件的真相!”Victor Doroshenko总结道。

另一方面,如果要把一个苹果缩小到针头大小,那么这个微小的颗粒将保留苹果相对较大的重量。

Jörn Wilms继续称:“来自白矮星内部的一茶匙物质很容易就具有跟一辆大卡车相同的质量。

由于这些烧毁的太阳重要由氧和碳组成,我们可以把它们比作在宇宙中漂浮的与地球同样大小的很大钻石。

这些珍贵宝石形式的物体温度很高,会发出白色的光芒。

然而这种辐射非常微弱,从地球上很难探测到。

除非白矮星伴随着一颗仍在燃烧的太阳,也就是说,当白矮星很大的引力从伴随的太阳外壳中吸引氢气时。

FAU的天体物理学家Jörn Wilms说道:“随着时间的推移,这些氢气可以在白矮星的表面聚集成一个只有几米厚的层。

”在这层中,很大的引力产生了很大的压力,这种压力非常大,以至于大到导致太阳重新点燃。

在一个连锁反应中,它很快就会发生很大的爆炸,期间氢气层被炸掉。

像这样的爆炸的X射线辐射就是2020年7月7日击中eROSITA探测器的真相,产生了一个过度曝光的图像。

“对来自白矮星大气层的X射线辐射的物理来源的理解相对较好,我们可以从第一原理和精致的详情中建立它们的光谱模型。

将模型跟观测结果进行比较可以了解这些物体的基本属性,如重量、大小或化学成分,”来自图宾根大学的Valery Suleimanov博士说道,“然而,在这种特殊情况下的问题是,在30年没有光子的情况下,我们突然有了太多的光子,这扭曲了eROSITA的光谱反应,eROSITA的设计则是为了探测数以百万计的非常微弱的天体,而不是一个但非常璀璨的物体”,Victor Doroshenko补充道。

Jörn Wilms则表示:“利用我们最初在支持X射线仪器开发时拟定的模型计算,我们能在一个复杂的过程中更详细地分析曝光过度的图像,从而获得一个白矮星或新星爆炸的幕后观点。

”根据这些结果,,这颗白矮星的质量大约相当于我们的太阳,因此相对较大。

爆炸产生了一个温度约为327,000摄氏度的火球,这使其温度为太阳的60倍。

“这些参数是通过将X射线辐射模型跟Valery Suleimanov和Victor Doroshenko在图宾根创建的非常热的白矮星所发出的辐射模型相结合,以及在FAU和MPE进行的远远超出规格的制度下对仪器反应的非常深入的分析而获得的。

我认为这很好地说明了现代科学中合作的主要性--以及德国eROSITA联盟中广泛的专业知识,”来自图宾根大学的Klaus Werner教授博士补充道。

由于这些新星很快就耗尽了燃料,它们会迅速冷却,X射线辐射则会变得更弱并直到最后变成可见光,其在eROSITA探测到的半天后到达地球并被光学望远镜观测到。

Ole König指出,随后出现了一颗看似璀璨的太阳,这实际上是来自爆炸的可见光且非常璀璨,以至于在夜空中可以用肉眼看到它,“像这样看似‘新星’的现象在过去也曾被观测到过。

由于这些新星只有在X射线闪光后才干看到,因此很难预测这种爆发,当它们撞上X射线探测器时重要是靠运气。

”

德意志帝国是哪个国家:德国 历史上曾经分裂

德意志帝国占据欧洲偏中部的领域,东边与大量欧洲国家相邻,例如波兰,南面则与奥地利接壤,西边紧挨着荷兰与法国,北面与丹麦接壤。

其总面积约为40万平方公里,人口约为9000万人。

德意志帝国内部的居民大部分都是本地人,少有从外地迁往帝国内部的其他国家的居民,基督教为官方宗教。

一、德国统治者酷爱挑起战争德意志帝国的首都为柏林,在其领土稳定下来之前曾经经历过分裂。

德意志帝国正式建立是在1871年,并且在成立的40年后宣布与其他国家开战,第一次世界大战就此拉开帷幕。

四年之后的德意志帝国由于不堪战争,最终在一战中战败,德意志帝国也就此分裂。

第二年,魏玛共和国正式建立,德意志帝国也不复存在,希特勒于1933年重新掌权。

希特勒是战争狂热分子,在其上台的六年后,又挑起了与其他国家的矛盾,第二次世界大战就此爆发。

可惜的是,希特勒不得民心,并且其领导的德国军队非常残忍,因此在战争中没有获得成功。

二、1990年德国统一六年之后,希特勒代表的德国军方在二战中战败,向其他国家递交了投降书。

由于二战失败,胜利的几大国家瓜分了德国的领地。

德意志帝国就此分为了德意志联邦共和国以及德意志民主共和国,两个国家分别位于东西两边,互相独立,互不来往。

直到1990年,两个国家之间的矛盾得以化解。

柏林墙被推倒,世界格局发生重大改变,两个国家有了合并的机会,民主德国并入了联邦德国,统一的德国就此诞生。

早期的德意志帝国其实并不是一个独立的国家,其前身是查理曼帝国。

由于帝国内部发生大规模内战,矛盾无法调解,因此分别称帝的几大帝王将查理曼帝国分为几部分。

其中一部分就是德意志第一帝国,而剩下的两部分分别是法兰西王国,也就是现在的法国,以及意大利王国,也就是现在的意大利。