奇怪传国玉玺失踪之谜

它是野心家梦寐以求的目标,又是史学家浓墨重彩描绘的对象。

笼罩在它身边的,是重重的刀光剑影,

【菜科解读】

中国历史上,堪称国之重宝的器物不在少数,但恐怕没有一件比得上传国玉玺。它是野心家梦寐以求的目标,又是史学家浓墨重彩描绘的对象。

笼罩在它身边的,是重重的刀光剑影,低沉的鼓角铮鸣,它的出现和消失,甚至成为王朝更替、江山易帜的象征。

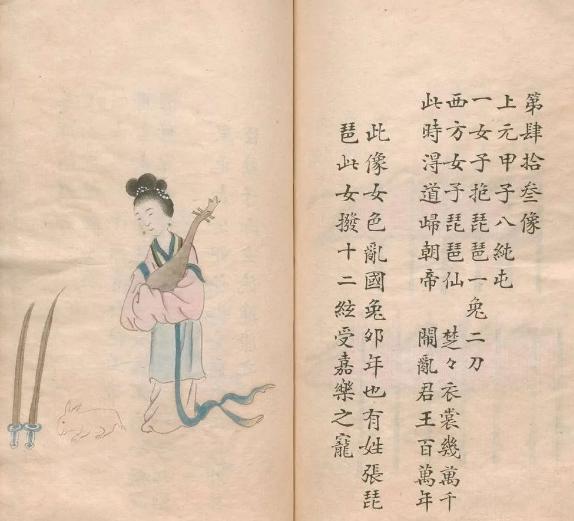

公元前221年,秦始皇灭六国统一中国后,将和氏璧琢为玉玺,命丞相李斯在其上篆“受命於天,既寿永昌”八个虫鸟字,由玉工孙寿刻到上面,从而成为传国玉玺。

秦二世死后,由子婴把传世玉玺献给汉高祖刘邦,授之为“汉传国玉玺”。

西汉末年(公元前8年),王莽专权,当时皇帝孺子年仅2岁,传国玉玺置于长乐宫,由元帝王皇后代为掌管。

王莽篡位,建立新朝,派他的弟弟舜前去索要,太后大骂:“我老已死,如尔兄弟,今族灭也!”将传国玉玺摔在殿廷,玉玺被摔碎一角,后来用黄金镶补。

公元23年10月,王莽被杀,玉玺被校尉公宾所得,献给绿林军将领李松。

又由李松派人送给更始帝刘玄。

刘玄为赤眉军所掳后,传国玉玺落入赤眉军拥立为帝的刘盆子手中。

后来刘盆子兵败宜阳,将传国玉玺拱手奉于东汉光武帝刘秀。

东汉末年,宦官专权。

外戚何进谋诛宦官不成,反为宦官所害。

袁绍领兵入宫诛杀宦官,宫中大乱,汉少帝夜出北宫避难,仓促间未带传国玉玺,返宫后传国玉玺查无下落。

东汉末年各路诸侯讨伐董卓时,率先攻入洛阳城的孙坚,在井中见一宫女之尸身上有一红色匣子,匣中之物正是传国玉玺(见《吴志》)。

之后孙坚之子孙策将玉玺献与袁术以借兵马。

孙策用此玺从袁术处换来三千兵将,从而奠定了孙吴霸业之基。

袁术称帝失败后,玉玺归属曹操。

曹魏代汉,传国玉玺作为“君权神授”的象征,传入曹丕之手。

曹丕使人在传国玉玺肩部刻下八个隶字“大魏受汉传国之玺”。

西晋受禅,传国玉玺又落入司马氏手中。

此后,北方陷于十六国分裂动荡的局面,传国玉玺几经辗转,又落入东晋征西将军谢尚之手,谢尚用三百精骑连夜把它送至首都建康,献给晋帝,传国玉玺重归晋朝司马家。

公元420年,刘裕废东晋恭帝自立为帝,国号宋,史称刘宋。

在南朝,传国玉玺历经了宋、齐、梁、陈的更迭。

南朝梁武帝时,降将侯景反叛,攻破宫城,劫得传国玉玺,不久侯景败死,他的部将侯子鉴将玉玺投到了栖霞寺的井中,有一个寺僧将玉玺捞出收存,后来他的弟子将玉玺献给了陈武帝。

雅鲁藏布江的奇怪泉水?间歇泉是怎么回事?(奇怪泉水)?

间歇泉有规律的喷涌,可能和地质条件有关。在今年有不少人都会选择去外地旅游,而西藏已经成为了很多旅游者到的一个地方,在西藏雅鲁藏布江的上游有一处泉水非常的神奇,被人们称之为间歇泉,之所以会得到这个名字,是因为它的泉水并不是持续存在的,而是每隔一段时间才会喷发,这段时间可能是几分钟,也有可能是几十分钟,甚至有可能是几天,并且还遵循着一定的规律。

地质现象其实很多人都想要问间歇泉到底是怎么回事,这其实就是一种地质现象而已,间歇泉所喷涌出来的也都是地下泉水,在地下泉水被储存到一定数量的时候,就会从地下喷涌出来,等到没有了足够的压力之后就会暂时停歇,这样循环往复,也就形成了让人们感觉十分惊讶的间歇泉。

独特景观其实间歇泉能够成为一个谜团,并不在于他到底是怎么形成的,而是他的彭勇为何会如此的有规律,毕竟地下泉水会受到很大程度的影响,并不一定能够按照规律来进行,既然间歇全如此的有规律的喷涌,就好像是收到了某些力量的影响一样,科学家和地质学家们对此也是进行了很多的猜测以及后续的研究,不过最后还是认定为是地质问题,至于到底是怎么回事,还没有给出具体的答案。

自然景观不管怎么说,间歇泉也是一种非常难得的自然景观,让不少的人都为之惊叹,我们不管是否能够解开间歇权的谜题,但是有时间或者有兴趣的话,可以去这里看一看,并且对于此处的旅游景点进行保护,不要让他受到威胁。

盘点各种动物之最,奇怪动物你无法想象?

盘点现存动物之最。·海洋速度最快的动物:旗鱼。

最快时速能达到109公里,经常因为速度太快出现各种交通意外。

·长距离飞行最快的动物:尖尾雨燕。

我们熟知的游隼就和猎豹一样,虽然速度很快却无法长久保持,而雨燕却能一直以170公里的时速长时间飞行,速度最快甚至达到每秒100米(360公里/时)。

·陆地最大食肉动物:北极熊。

我们印象中的北极熊都是这样蠢萌蠢萌的傻憨憨,然而成年北极熊身高能达2.8米,体重超过1600斤,和人类对比就是一个巨无霸。

·翅膀最长的鸟:信天翁。

翼展能达到3米,凭借这过人的翅膀,信天翁几乎一生都在天空飞翔,因为它讨厌来到地面。

虽然飞行技术很高超,降落却很糟糕。

·嘴巴最大的鸟:巨嘴鸟。

一张嘴几乎和自己体型一样大,我们人类嘴巴大会被嫌弃,而巨嘴鸟嘴巴越大越受异性欢迎。

拥有这样的大嘴不仅能用来求偶,还能方便干饭,甚至帮助散热。

·体型最小的哺乳动物:鼩鼱。

体长只有3厘米,体重只有1-5克,还没有你的拇指大。

·飞得最高的鸟:黑白兀鹫。

飞行高度普遍在9000米以上,能轻松飞越珠穆朗玛峰,最高高度超过11000米,能与飞机肩并肩。

还因为飞得太高,曾在11300米的高空被飞机吸了进去。

这些动物界之最,你还知道哪些?

猜你喜欢

-

海底10种奇怪物种,分分钟要你命!? 宇宙探索 2026-01-03

海底10种奇怪物种,分分钟要你命!? 宇宙探索 2026-01-03 -

哈勃望远镜发现奇怪幽光,距太阳80亿公里,太阳系或被尘埃包围? 太阳系 2026-01-03

哈勃望远镜发现奇怪幽光,距太阳80亿公里,太阳系或被尘埃包围? 太阳系 2026-01-03 -

抖音奇怪商店怎么解锁?抖音奇怪商店开启条件 手机软件 2026-01-03

抖音奇怪商店怎么解锁?抖音奇怪商店开启条件 手机软件 2026-01-03 -

出现在葡萄牙湖面的奇怪破洞?这是怎么一回事?流入的水又去了哪里? 未解之谜 2026-01-03

出现在葡萄牙湖面的奇怪破洞?这是怎么一回事?流入的水又去了哪里? 未解之谜 2026-01-03 -

每秒630公里!奇怪力量让太阳系带着地球远飞,目的地在哪? 太阳系 2026-01-03

每秒630公里!奇怪力量让太阳系带着地球远飞,目的地在哪? 太阳系 2026-01-03 -

大蒜医治鼻炎?大蒜奇怪功效大发现? 健康知识 2026-01-03

大蒜医治鼻炎?大蒜奇怪功效大发现? 健康知识 2026-01-03 -

盘点国内十大奇怪美食,吃过三种的,请受小弟一拜? 排行榜 2026-01-02

盘点国内十大奇怪美食,吃过三种的,请受小弟一拜? 排行榜 2026-01-02 -

比黑洞还要奇怪和可怕深渊的另一面“白洞”究竟是什么? 黑洞 2026-01-02

比黑洞还要奇怪和可怕深渊的另一面“白洞”究竟是什么? 黑洞 2026-01-02 -

三星堆13大千古未解之谜震惊全世界 三星堆 2026-01-24

三星堆13大千古未解之谜震惊全世界 三星堆 2026-01-24 -

姜俊武杀了黄静吗?,揭秘女教师黄静案真相 未解之谜 2026-01-22

姜俊武杀了黄静吗?,揭秘女教师黄静案真相 未解之谜 2026-01-22 -

《推背图》第11象节钠卦破译 推背图 2026-01-22

《推背图》第11象节钠卦破译 推背图 2026-01-22 -

中国古代最牛的预言是谁? 推背图 2026-01-22

中国古代最牛的预言是谁? 推背图 2026-01-22