水下巨人体长高达3米 苏联潜水员发现水下人类

科学家因此也受到启发,人类可以成为自由的两栖人吗

【菜科解读】

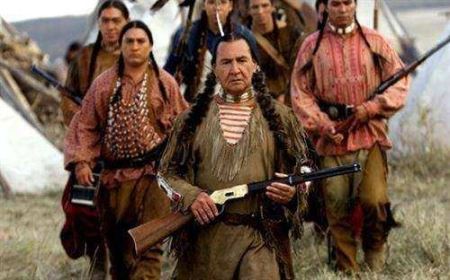

科学家因此也受到启发,人类可以成为自由的两栖人吗? 水中怪物的传说由来已久。

俄罗斯作家戈尔波夫斯基多年来一直在收集曾亲眼见过水生人的人所讲述的故事,其中不乏多位名人的亲身经历。

有人曾于1522年为麦哲伦的环球航行画了一张版画,画面上轮船旁边有一条人鱼。

在另一位航海家哈得孙的航行日志里,1608年6月15日那一页记道:“今天看到了一种迄今未曾见过的生物。

……它的前胸和后背如同女人,肤色白皙,头发乌黑油亮,下端是一条海豚般的尾巴。

” 作家屠格涅夫有一次下河洗澡,见到了一个类猴女人。

他把这次奇遇告诉了莫泊桑,后者把这一情节写进了他的小说《恐怖》里。

据戈尔波夫斯基所言,俄罗斯的卡累利阿地区向来就是“类鱼人”的“世袭领地”。

而奥洛维茨地区维德湖边一些村庄的居民经常看到湖中有1米半长、圆脑袋、长头发、胳臂和大腿都很白净,只是躯干呈褐色的水中怪物出没。

俄罗斯还有其它几个州也有人经常见到各种各样的“妖魔鬼怪”。

1982年苏联潜水侦察员在贝加尔湖的水里遇到了同人一模一样的水下泳者,它们有3米来长的个子,身子紧裹着银灰色的工作服,在50米的深处也不携水中供氧装置,只戴球状潜水帽,游速很快。

为了抓住这些“泳者”,有不少军中蛙人送掉了性命。

苏联陆军总司令下令调查此事,命令还附有一份情况简报,上面列出几处曾经发现有反常现象的深水湖。

所谓的反常现象是指出现过类似“贝加尔湖泳者”的水下生物,一些大圆盘和球的下沉或浮起,从水底深处射出的强光。

所有这些文件都属于高度机密。

有不少海员也见过水下的一些怪现象。

1973年的一天夜里,苏联“安东·马卡连柯”号内燃机船在马六甲海峡看见有个硕大的发光“轮子”在水下转动了好几分钟。

南斯拉夫“谢尔比诺”轮船的船员1983年也在波斯湾见过类似转动的圆圈。

最近20年,有不少船只在千岛群岛、安达曼海、泰国和孟加拉湾以及印度尼西亚海岸边都见过这种不寻常的“轮子”。

不同的声音 对于水下人是否存在,科学家们提出了不同的观点。

美国动物学家班泽指出:有关这类生物的描写细节从亚里斯多德开始就有很多相似的地方。

典型的人鱼具有双目视觉,即两只眼睛看一个方向。

秘鲁发现3600万年前史前巨型企鹅化石

据英国《卫报》8月14日报道,该企鹅被命名为Crossvallia waiparensis,高1.6米,重80公斤,比人类目前已知现存的最大型企鹅——帝企鹅,还要重四倍,高40厘米。

该企鹅目前已加入“很大但已灭绝的新西兰鸟类”系列,该系列包括世界上最大的鹦鹉、一只翼展三米的鹰、3.6米高的莫阿鸟以及其他巨型企鹅。

在怀帕拉Waipara的业余古物种学家Leigh Love发现该化石骨头后,这段腿骨化石被基督城坎特伯雷博物馆Canterbury Museum和法兰克福森肯贝格自然古代博物馆Senckenberg natural history museum的研究团队认定为科学界的新发现。

坎特伯雷博物馆的自然古代策展人Vanesa De Pietri博士称,从古新世发现的第二只巨型企鹅进一步证明了历史企鹅的庞大规模。

“这进一步强化了我们的理论,即企鹅在进化的早期就达到了很大的体型,”她说。

目前,人们普遍认为巨型企鹅是在古新世时期66至56亿年前迅速进化的。

该企鹅化石在怀帕拉一处临河的陡崖被发现,它是目前在该地被发现的化石中的第五种历史企鹅生物。

根据研究人员的说法,企鹅的腿骨表明它的脚在游泳中起着比现代企鹅更大的作用。

目前尚不清楚为何巨型企鹅数百万年前从海洋中消失,可能与大型海洋竞争者如海豹和齿鲸的到来有关。

这次发现的新生物与2000年在南极发现的另一种史前巨型企鹅——Crossvallia unienwillia的骨骼化石相似。

坎特伯雷博物馆自然古代高级策展人Paul Scofield博士分析说,在新西兰和南极发现了密切相关的生物,显示了现在已经被海洋隔开的陆地之间的联系。

他补充说:“Crossvallia生物存活时的新西兰和南极与今天的样子是截然不同的——南极被森林覆盖,两者的气候都更为温暖。

”在三角龙消失之后,,大型海生爬行动物marine reptiles也从南半球的水域中消失,那时的南半球水域比今天要温暖得多。

记者 南博一 实习生 马小茹

企鹅物理学:了解企鹅水下转弯动作的机制

它们在水中令人难以置信的机动性几十年来一直吸引着生物学家,对它们游泳的首次流体动力学研究可以追溯到20世纪70年代。

虽然很少有研究阐明了企鹅灵巧背后的一些物理学原理,但大多数研究都集中在向前游而不是转身。

虽然有人可能会说,现有的关于飞鸟转向机制的研究可能会对这一主题有所启发,但水的密度是空气的800倍,因此这些介质之间采用的转向机制可能非常不同。

为了弥合这一知识鸿沟,,包括副教授田中裕人在内的来自东京工业大学(Tokyo Tech)的两位日本科学家最近进行了一项研究。

这项发表在《实验生物学杂志》上的工作的主要目标是更好地了解使企鹅在水下转向的三维(3D)运动学和流体动力。

在日本长崎企鹅水族馆,研究人员使用十几个或更多的水下摄像机记录了巴布亚巴布亚巴布亚企鹅在一个大水箱中自由游泳的两个环节。

然后,由于一种称为3D直接线性变换的技术,他们能够整合所有镜头的数据,并通过跟踪企鹅身体和翅膀上的各个点进行详细的3D运动分析。

有了这些数据,研究人员随后建立了企鹅的数学3D身体模型。

该模型涵盖了身体的方向和角度,每次划水时翅膀的不同位置和运动,相关的运动学参数和水动力,以及各种转弯度量。

通过统计分析和与实验数据的比较,研究人员验证了该模型,并深入了解了翅膀和其他身体运动在转弯过程中的作用。

这项研究的主要发现与企鹅如何产生向心力来帮助他们转弯有关。

他们实现这一点,部分是通过保持向外倾斜,这意味着他们倾斜身体,使腹部向内。

在动力转弯中——企鹅拍打翅膀的动作——大部分方向的改变发生在上行过程中,而向前的推力发生在下行过程中。

此外,事实证明,企鹅在动力转向时会以一定的不对称性拍打翅膀。

“我们发现对侧翅膀运动的差异;Assoc解释说:“在上行过程中,转弯内侧的机翼比另一侧更高。

田中教授,“机翼力的准稳态计算证实,机翼运动的这种不对称与向外倾斜有助于在向上划水时产生向心力。

在接下来的下行冲程中,内侧机翼产生推力和反偏航扭矩来制动转弯。

”总的来说,这些发现有助于更好地理解企鹅游泳时如何转身,这从生物学和工程学的角度来看都是相关的。

然而,Assoc。

田中教授评论说,这些发现只是揭开了谜题的一部分:“企鹅其他各种动作的机制,如快速加速、上下颠簸和跳出水面,仍然是未知的。

我们的研究为进一步理解更复杂的机动打下了基础。

”