他是东吴十二虎臣中成就最高的,子孙的结局竟凄惨无比

【菜科解读】

因此,所谓的蜀汉“五虎大将”自然成为了广大读者心中的战神,而随着网络的普及,曹魏的“”也得到了越来越多人的认可。

然而,与之相对应的“”,虽然也被不少人所认知,但毕竟这十二个人的影响力,除少数人外,其他都相对一般,而且由于人员基数大的原因,自然会对受众的注意力产生分流,所以了解他们的人相对也不多。

首先应该指明的是,在正史中,是不会有“五虎上将”这个说法的,仅仅是因为《蜀书》中有了《关张马黄赵》五人合一的传记,才给了后世作者艺术加工的空间,但“五子良将”与“江表虎臣”这样的字眼,的确是出现在这些名将的合传中的。

那么在《》中记录的这些良将虎臣当中,有一个人是非常特殊的,他可以说是出道最晚,年龄相对也最小,但他的成就却比前辈更高,当然,他儿子的结局却无比凄惨,此人名叫。

丁奉在三国的历史上活了很久,即便是蜀汉和曹魏都不在世界上了(蜀汉亡于263年,曹魏亡于265年前后),丁奉还多活了五六年,尽管丁奉的出生年不详,但参考那个年代人大致的平均寿命,丁奉很有可能是公元三世纪(201年以后)出生的人,之所以强调这个问题,主要是表明,在三国初代的那批名将等人相继逝世后,丁奉却正值壮年。

而且他在年轻时,就先后从属于东吴的甘宁等大将,一路奋勇杀敌,立功斩将,再加上名将的陆续离世,这位东吴的“后浪”,理所应当地取代了“前浪”。

至于在《》中,曾经说他跟等人,一起追杀带着孙郡主出逃的,恐怕只是小说家随手一笔,不足取信。

但丁奉的功劳却是明摆着的,而且他是三国年间最有代表性的承前启后的角色,不仅继承了先代名将英雄们的很多优良传统,而且在后辈小将面前,又是一个极具资格的“老将”,这种身份,在人才出于真空状态下的中晚期吴国显得非常有优势,而且丁奉也不是靠着论资排辈走上高位的,著名的“丁奉雪中奋短兵”的故事,也被写进了《三国演义》里,这个经典的战例也是丁奉一生勇猛善战的最好写照——面对着骄傲的曹魏军,在中,丁奉脱下铠甲头盔,扔掉长戈大戟,一副完全不顾防守的架势向曹营冲去,曹魏的将领本来就很轻视这样一群“愣头青”,但在实战中,他们却为自己的骄傲付出了代价,愣头青丁奉就这样战胜了人数众多的魏军,也为他自己迎来了更高的官职。

此事发生在公元252年,那时的丁奉应该不会超过六十岁吧? 随着丁奉在吴国的功劳越立越多,威望未来越大,地位自然是与日俱增,而后他又果断地选择了站在一队,并且帮助孙休诛杀了权臣孙綝,凭借这个功劳,丁奉官拜一人之下万人之上的东吴大将军,后来还在攻蜀的时候,率领吴军摆出了援助蜀汉的架势。

在孙休去世后,丁奉又迎立了作为吴国新君,登上吴国权力巅峰的丁奉,却在后来与取代了曹魏的西晋军队的战争中,没能取得什么优势,也许是他真的老了,当然主要还在于当时吴国的国力根本没法与西晋抗衡。

最终,丁奉引得东吴的暴君孙皓的日益不满,最终在丁奉去世后,他昔日的仇家全都站出来落井下石,孙皓也就毫不留情地杀害了丁奉的儿子丁温,并且把他的家属全部流放到临川…… 随机文章「今朝有酒今朝醉」下一句更经典 你知道吗?木星跟土星哪个恐怖,都如同地狱无任何生命迹象(木星更大更重)外道魔像打得过九尾吗,九尾一半力量可吊打佩恩放出的魔像冷血动物为什么没感情,眼瞎的冷血动物难以认主/但是感情很丰富河北异能者杀人事件,通过精神力控制别人变成傀儡(杀人不用手)

所罗门王?他是埃及的法老吗? 被误解了

古代学家认为,所罗门王的宝藏,完全就是人们杜撰出来的神话故事,这笔传闻中的财富,本来从来都没有存在过。

科研专家的观点不知道,人们有没有听说过所罗门王的故事,他留在世间的神奇宝藏,吸引了绝大多数人的关注。

有科研专家认为,所罗门王,本来只是一位埃及法老。

针对所罗门的故事,有人专门做过20多年的研究,直到近期,他才意识到传说中的所罗门宝藏,很有可能是人们对于古代文本的一个严重误解。

或许所罗门的确拥有过一笔壮观的财富,但却没有人们想象中那么传奇。

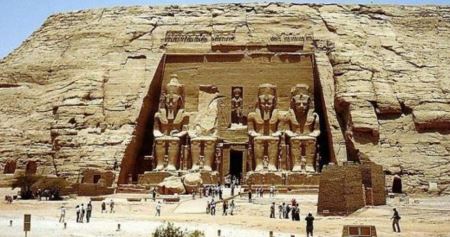

可怕的埃及法老在这位科研专家的观点中,所罗门并不是以色列的统治者,很有可能是一位非常可怕的埃及法老。

圣经中描述的以色列王朝的确存在过,,那是一个富有而强大的国度。

英国的一位著名古代学家,叫做拉尔夫埃利斯,研究了各种和所罗门有关的故事记载后,试图找出传闻中的铜矿,在那里埋葬着惊人的巨额财富。

通过不断地研究调查,他发现所罗门宝藏,本来是埃及皇帝谷的皇家陵墓,遭遇了邻国统治者的洗劫,为了不被所罗门所侵略,所以他们便将得到的财物全部进贡给了所罗门。

最为合理的解释所罗门王朝和古埃及之间,有着非常多的相似之处,如果说以色列国王就是埃及法老的话,,出现在圣经当中所有不一致的内容,就都可以得到合理的解释。

总的来说,如果圣经上所有的描述都是虚构出来的,那么人们无论多么努力的去寻找,传闻中的所罗门宝藏,都不可能取得任何发展,在错误的地方寻找错误的东西,是不会有结果的。

历史十二时辰对比表

历史十二时辰对比表子时是几点到几点钟子时是三更,指夜晚十一点到第二天的凌晨一点,子时又被称为子夜、未央等,是离太阳最远的时候,也是十二时辰中的第一个时辰,古人十分清楚一天是在何时交替的,在古书中,子时的一半就是一日之始,所以历史的计时方法放到现在依然是十分准确的,让人不得不感叹古人的智慧……查看细节丑时是几点到几点丑时本来就是四更,四更是几点呢?四更指的是凌晨一点到三点,也是丑时所涵盖的范围,四更也是人睡的最熟的时候,有些图谋不轨的人就这这个时候开始行动了起来,在历史也有专门的打更人来报时和巡逻,防止这些图谋不轨的人进行一些偷鸡摸狗之事……查看细节寅时是几点到几点寅时就是五更,五更是几点呢?是指早上的三点到五点,这一天也被古人视作日夜交替之时,是该起床的时间了,因为古人的夜间并没有像现在这么多的活动,每天都睡得很早,所以起床的时间也比较早,基本上鸡早上何时叫就何时起来活动了……查看细节卯时是几点到几点卯时就是早上的五点到七点,这一段时间刚好是我们起床的时间,这个时间段也是太阳刚刚升起的时候,正所谓一日之计在于晨,早上起床是非常关键的一个时间段,我们可以在这个时间段做一些运动来保持精力充沛,还可以令身体器官得到包养,延年益寿……查看细节辰时是几点到几点辰时是早上的七点到九点,这个时候的身体是胃部在值班,所以需要吃早餐,早餐也因此是一天中最主要的一餐,不能将就着吃了算了,得至少吃含有蛋白质的事物,例如鸡蛋等,最好是能有一点肉类,不能像就着咸菜吃馒头一样,这样子的一天就会十分没有精神……查看细节巳时是几点到几点巳时是上午的9点到中午的11点,这个时候的蛇会躲藏到草丛里面去,因此也叫作巳时,这个时刻也叫作隅中,隅中就是指临近午间的时刻,在是个时间段出生的人会非常聪慧。

午时是几点到几点午时是上午的11点到下午1点,刚好是一天当中气温最高的时候,并且也是阳气最多的时候,这个时候阴气也会逐渐产生,马是阴类动物,所以以生肖马来当作这个事件的代表性生肖。

未时是几点到几点未时是下午的1点到3点,这个时候太阳从最高处落下,所以也叫作日跌或者日央,这个时候也是一天当中最舒服的一个时间段,许多人都会选择在这个时间段休息,午休时间这是这个时间段。

申时是几点到几点申时是下午的三点到五点,也就是吃晚饭的时间,这个时间段我们可以做吃晚饭的准备了,到了黄昏差不多一天的工作也到了尾声,可以做好休息的准备,历史人的进餐习惯和我们不同,因为没有电灯,晚上活动时间不是很多,所以吃饭就比较早……查看细节酉时是几点到几点酉时就是下午的五点到七点,正好是太阳落山之时,在外面寻找食物的鸡也逐渐开始回到自己的小窝了,使用就以鸡来命名这个时间段,在个时间段也是历史人民准备回家休息的时间段,因为历史人没有电灯这些晚间照明工具,所以夜晚活动时间较少,休息的比较早一点……查看细节戌时是几点到几点戌时是夜晚的7点到9点,也就是一更,历史人夜晚的时间会以更来计算,区别有五更,其中第一更就是戌时。

这个时候太阳基本上已经落山了,人们也准备休息了,家里有狗的,狗这个时候就开始守在门口了,所以以生肖狗来命名这个时间。

亥时是几点到几点#p#分页标题#e#亥时是二更,因为历史人民的夜间生活非常短暂,不像现代这么长,所以睡觉的时间比我们要早很多,而现代,这个时间段我们也应该做好休息的准备了,熬更守夜工作学习或者娱乐都是会对身体造成非常大的影响的,所以建议大家尽量早睡……查看细节