越南不是一直受中国统治的吗?何时成为藩属国的

【菜科解读】

按照很多人坚持的说法,越南的北部地区第一次纳入中国的实际统治是在时期,我们学历史的的时候专门提到过,以后,公元前219年,秦始皇命屠睢率50万大军分五路,一路攻取东瓯和闽越(浙江、福建),两路攻南粤(广东),其余两路攻西瓯,由于环境各方面的不适应,战争打得异常艰苦,持续了三年,就连统帅屠睢也战死。

公元前214年,秦始皇重新任命任嚣为主将和赵佗再次进攻广西地区的西瓯、雒越各部落,同年完成平定岭南的大业,整个岭南由此划入了秦朝的版图。

秦朝平定岭南之后,设置了桂林郡、象郡、南海郡三郡,其中象郡管辖现在两广的西部、越南中北部,象郡属于秦朝的统治时间不长,秦朝二世而亡,而当时在南海郡的赵佗看中原地区大乱,即起兵隔绝五岭通中原的道路,并攻占了象郡和桂林郡,自称南越武王,实行郡县制度,建立了。

统一全国以后,唯独留下了南越国,当时的实力确实无法攻打南越国,但是他不承认秦朝设置的桂林郡、象郡、南海郡归赵佗所有,而是封给了长沙王,后来赵佗也是一个识时务的人,他像汉高祖称臣,南越国成了的藩属国。

直到时期,南越国才被最终灭亡,南越国的土地才真正纳入到汉朝的统治,从赵佗建立南越国开始,到汉武帝元鼎六年,南越国总共存在了九十三年,有五个国王。

赵佗在岭南地区的发展上有重要的意义,在赵佗来之前,这里还是原始部落时期,赵佗在岭南的统治,仿效汉朝制度,推行汉朝文化,大力发展水稻种植,南越国使岭南社会形态从分散的部落,一跃跨入汉朝主流社会的有序发展。

因此赵佗也受到了越南发自内心的尊敬,越南陈朝时,赵佗被追封为开天体道圣武神哲。

一个中国人成为了越南的开国皇帝,这也是很戏剧性的。

汉武帝攻灭南越国后,设南越旧地为交州,并置九个郡县:南海郡、合浦郡、苍梧郡、郁林郡、珠崖郡、儋耳郡、交趾郡、九真郡、日南郡。

汉朝执行同化政策,鼓励越人与汉人通婚,不过民族矛盾依然严重,最后爆发了领导的越南人大起义,起义历时三年,被领兵平叛,此后越南的中北部地区一直在中国的统治之下。

魏晋南北朝时期,中国一直直接统治越南北部地区,直到南朝梁的时候,交州爆发了李贲起义。

544年,李贲称帝,建立万春国政权,由于当时中国处于分裂时期无瑕南顾,直到统一全国以后,才发兵收复了交趾,隋唐时期,交趾一直在中国的统治之下,只不过到了时期,中原地区又大乱,越南趁机谋求自立。

938年爆发了“白藤江之战”,吴权击败中国南汉,939年称王,史称前吴王,建立吴朝,是越南脱离中国之始。

968年丁朝建立,越南才正式独立,成为中国的藩属国,虽然此后的朝代也想过收复交趾,但都是徒劳无功,曾经短暂直接统治过20年,但是架不住此起彼伏的起义,最终被朱棣的后代放弃,从此以后,越南就以中国各朝代藩属国的身份直到独立。

随机文章隋唐美男子瓦岗寨英雄罗成马陷淤泥河乾隆的一些生平事迹领导风格?中国ufo视频震惊世界造谣,画面看起来连三岁小孩都骗不了!霍金预言实现过几次,人工智能将慢慢取代人类(地球已经进入慢性死亡)海市蜃楼找到过实景吗,平行世界假说引猜测

人临死前是会非常平静还是非常恐惧?心理学家的回答很一致

人们对于死亡的态度和感受也是千差万别,有的人在临死前非常平静,有的则充满恐惧。

那么,究竟是什么决定了一个人在临终时的内心状态呢?心理学家们对此给出了一致的回答。

首先,我们需要了解一个重要的概念,那就是“死亡焦虑”。

死亡焦虑是指个体对于死亡的恐惧和不安感,这是人类普遍存在的心理现象。

有研究表明,对死亡的焦虑程度与个体的人生观、宗教信仰、生活经历等因素密切相关。

比如,在某些宗教中,对死亡有着特定的解释和认知,这可能会减轻个体对死亡的恐惧感;而一些生活经历中的创伤和挫折则可能加剧死亡焦虑。

其次,个体的性格特征也会对临终时的内心状态产生影响。

有些人天生性格内向、沉稳,对于未知的死亡可能更能保持平静;而一些性格急躁、焦虑的人则可能在面对死亡时感到更加恐惧和不安。

除此之外,个体的生活态度和经历也是影响临终心理状态的重要因素。

那些对生活充满感恩、有着积极向上态度的人,在面临死亡时可能更能够接受和平静面对;而那些经历过极端困难和痛苦的人,则可能在临终时承受着更大的精神压力和恐惧。

另外,社会环境和文化背景也会对个体在临终时的心理状态产生影响。

在一些文化中,死亡被视为自然的过程,人们对此有着更加淡定的态度;而在另一些文化中,对死亡有着特定的仪式和观念,这也会影响个体对死亡的感受和认知。

总的来说,个体在临终时的内心状态既受到内在因素的影响,也受到外部环境的影响。

而心理学家们的一致看法是,人们在面对死亡时,往往会表现出多样化的心理状态,有的平静,有的恐惧,这取决于个体的生活经历、性格特征、宗教信仰等多种因素的综合作用。

因此,我们应该尊重每个人在临终时的内心感受,给予他们足够的关怀和尊重。

传国玉玺很主要吗?这件事情是不是

不战而胜,这个功勋对清代来说是相当的大,但要说最大的功勋,要数从林丹汗部手中得到了失踪200多年的传国玉玺。

为什么传国玉玺如此受清代重视? 首先,来看看传国玉玺是怎么样来的。

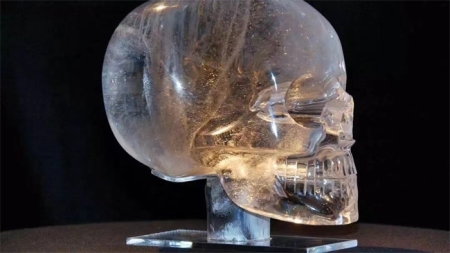

传国玉玺,是由春秋时期著名的和氏璧制成。

为了夺取和氏璧,还引起了秦和赵国的一场争夺战。

秦国时,咸阳玉工王孙寿奉秦始皇嬴政命将和氏璧雕琢成方圆四寸、上纽交王龙的四方玉玺;秦国丞相李斯亲自篆书受命于天,既寿永昌八字,用来当作皇权神授、正统合法的信物;之后的历代皇帝都将此玺视为皇帝信物,奉为镇国之宝。

得到它就象征着皇帝受命于天皇位是正统合法的,失去它则意味着王朝气数已尽。

登上帝位却没有这块玺的,就被人耻笑为白板帝王,显得底气不足而被世人所轻蔑。

众所周知历史中国除了汉人之外,其它民族被称为蛮夷,鞑靼,匈奴等,这些词都带有贬义色彩,被中原王朝轻视。

清代由满人建立,在中原人的眼里是蛮族,明代才是正统王朝。

清代建立后在中原人眼里, 本身就是不合法的王朝,各地起义不断。

此时如果得到了传国玉玺就能证明,帝王由上天所定,清代是顺应天命取代明代的。

命运多舛的传国玉玺 唐代末年,天下大乱,朝代更替频繁。

后来传国玺转归后唐,后唐末帝李从珂怀抱传国玉玺登玄武楼自焚,传国玉玺就此下落不明。

能确定的是李从珂怀里抱的玉玺才是从秦国传下来的,之后的传国玉玺真假难辨。

北宋时期哲宗时,有个名叫段义的农夫在耕田时挖出了传国玉玺,送到朝廷,多位大学士依据前朝记载多方考证,认定这就是始帝王所制的传国玉玺。

然而许多有识之士都怀疑这块玺本来是假的。

北宋时期末年的徽宗又增刻印玺10方,本来在宋徽宗的心里,他也怀疑这块玉玺的真假。

徽宗真正的目的是要淡化传国玉玺的地位,玉玺的真假无关紧要了。

到了元末之时,元顺帝携玉玺远走大漠,明太祖朱元璋派大将徐达深入漠北,穷追猛打残元势力,其重要目的便是索取传国玉玺,然而最后还是无功而返。

传国玉玺从此再也不知所踪。

元代其实就是蒙古族建立的,元顺帝携带玉玺远走大漠,百年后这块玉玺最大的可能还是在蒙古部落手里。

如果说多尔衮得到的是元顺帝手里的那块,真实性还是挺大的。

为何风流皇帝乾隆说是假的 我们要从风流皇帝乾隆帝的爱好说起了,风流皇帝乾隆喜欢收藏一些古玩字画一类的,对此还颇有研究。

身为帝王每天有许多朝廷事物等着处理,古玩字画的收藏只能算是他消除疲劳,享受生活的方式之一,一个小爱好而已。

所以风流皇帝乾隆帝在字画的真伪辨别上,眼力真的不敢恭维。

风流皇帝乾隆帝既然不是行家,我们又怎能轻易相信他的判断。

后人在他收藏的宋朝绘画里发现了好多赝品,凭借这个虽然玉玺真假难辨,我们宁可以后去分辨,也不会去赞同风流皇帝乾隆的判断。

另个可能是,玉玺的真假不主要了,王朝的建立不管民间认不认可,王朝依然存在,不会因为别人觉得不合法就放弃好不容易得来的天下。

最好的方法就是这个玉玺从此消失,让天命所受由自己说了算。

随着清王朝的结束,这块传国玉玺如今也只能躺在博物馆里,供人观赏。

无论是真是假,它见证了中国王朝的变迁史,具有古代象征性,对我们仍然有价值。

能让天下安定,让百姓过上好日子的就是一个好王朝,在百姓心里才是合法的存在。

与其苦苦追求一块玉,让玉收买人心,不如好好执政,以民为本。