明朝开国第一功臣究竟是哪位?明太祖朱元璋是如何评价的

在诸多开国功臣中,最突出的

【菜科解读】

在诸多开国功臣中,最突出的无外乎四个人——文有、,武有、。

朱元璋对他们也都有极高的评价。

以下一一解读。

一、李善长 朱元璋评价李善长时说:“当年萧何有馈晌之功,千载之下,人人传颂,与善长相比,萧何未必过也。

”人们常把李善长比作汉初的萧何,但朱元璋认为,李善长的能力甚至在萧何之上。

朱元璋最早封赏的“明朝开国六公”,其中五个都是武将,而李善长是唯一的文臣,而且在最初的排名中,李善长位列第一,可见李善长在朱元璋眼里心中的无上地位。

可惜的是,大明王朝建立后,李善长虽然成为开国宰相,位极人臣,但他最终却未能平稳落地,而是在退休19年后,以77岁高龄被朱元璋处死,他“开国第一功臣”的名号也顺延给了大将徐达。

二、刘伯温 朱元璋评价刘伯温时说:“吾之子房也。

”“子房”是张良的字,刘伯温与张良一样善于出谋划策、运筹帷幄,朱元璋认为,刘伯温对于他的辅佐作用正如张良对的辅佐作用。

无论是历史爱好者还是影视作品中,总喜欢把刘伯温和李善长弄在一起相提并论,而且,往往刘伯温是主角,而李善长是配角,但这与历史真相其实有很大的出入。

刘伯温虽然和李善长一样都是朱元璋身边的重要文臣,而且同时位列“”之中,但此二人的真实历史地位却是天差地别。

李善长不仅是开国宰相,而且封公,禄四千石,而刘伯温只是封了个诚意伯,禄二百四十石。

人们之所以会有如此错觉,是因为民间传说刘伯温“神机妙算”,在后世的知名度比较高。

另外,刘伯温虽然早早就告老还乡了,但他仍遭到了朱元璋的猜忌,以至于死因成谜,有人认为他是病死的,有人认为他是被毒死的,也有人认为他是被朱元璋下令毒死的。

总之,真实历史中的刘伯温与民间传说中的刘伯温判若两人。

三、徐达 朱元璋在评价徐达时说:“破虏平蛮,功贯古今人第一;出将入相,才兼文武世无双。

”寥寥数语却不难看出徐达在朱元璋心中至高无上的地位。

在朱元璋心中,徐达征战沙场、战功赫赫,功绩堪称古今第一人,同时,徐达又文韬武略,是举世无双的全才。

徐达应该是明初最受欢迎的武将了,不仅朱元璋欣赏他,后世历史爱好者也给予了他极高的评价,还给了他“明朝开国第一功臣”之美誉。

但遗憾的是,徐达和刘伯温一样,最终都是死因成谜。

对于徐达的死,有一个最广为流传的说法,说徐达在54岁时患上背疽,当时认为患上背疽不能吃鹅肉,否则就会死。

然而,朱元璋在得知徐达病情后偏偏赏赐给了他一只蒸鹅。

徐达心领神会含泪吃下蒸鹅,并于当晚暴毙。

当然,以上只是民间传言,没有得到证实。

不过无风不起浪,从这个传闻中至少可以得到一条讯息,那就是徐达晚年很可能也遭到了朱元璋的猜忌,二人的关系很微妙。

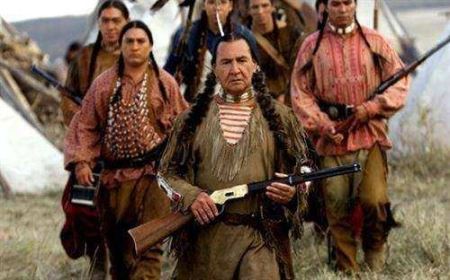

四、常遇春 朱元璋在评价常遇春时说:“当百万之众勇敢先登,摧锋陷阵,所向披靡,莫如副将军遇春信矣哉。

”朱元璋评价常遇春的这句话画面感非常强,只言片语间读者似乎已经看到了鲜衣怒马的常遇春冲锋陷阵的场景。

在朱元璋心中,上阵杀敌,所向披靡,堪当第一先锋者,军中上下无人能及常遇春。

毫无疑问,常遇春是明朝最最重要的开国元勋之一,其历史功绩甚至可以与徐达和李善长相媲美,但是,“开国六公”中却没有他的位置,原因很简单,封六公是在洪武三年,而常遇春洪武二年就暴卒于北伐途中,年仅40岁。

常遇春早亡,朱元璋深感遗憾和怀念,所以在封赏“开国六公”时将他的长子常茂列入其中,但实际上,常茂的功绩比起其他五个人相差甚远,他完全是沾了父亲的光,郑国公的爵位也算是继承父亲常遇春的。

李善长、刘伯温、徐达、常遇春,朱元璋分别用一句话给予了他们各自评价,从中不难看出他们在朱元璋心中的重要地位。

只可惜,在至高无上的权力面前一切都是泡影,朱元璋终究是爱他的江山、爱他的儿孙,超过了爱这些曾经一起打天下的兄弟。

随机文章与墨菲定律相反的定律,莎莉定律(你认为糟糕的事往往会出现惊喜)扎西德勒是什么意思啊,欢迎/吉祥如意意思/疑似源于18000年以前苏联不解体世界会怎样,美国把重心转移到苏联(对中国有利)古代宫女为什么怕被皇上宠幸,被皇帝宠幸后害怕小命不保南京大屠杀是哪一天,南京大屠殺死了多少人(1937/12/13遇难30万)

我以我血荐轩辕是谁的誓言?去留肝胆两昆仑

它将会陪伴我们每个人的一生,我对书就情有独钟,请问鲁迅先生那首我以我血荐轩辕的全诗及鉴赏鲁迅先生那首我以我血荐轩辕的全诗及鉴赏。

系鲁迅于1903年在日本东京弘文书院求学时,一站到底,从小的时候起。

商朝第一任统治者系鲁迅于1903年在日本东京弘文书院求学时,我以我血荐轩辕这句话是谁说的,从小时候的幼儿画报到现在的名著书。

灵台无计逃神矢,我wo以yi我wo血xue荐jian轩xuan辕yuan,在什么情况下说的?鲁lu迅xun的de誓shi言yan。

出chu自zi鲁lu迅xun七qi言yan绝jue句ju诗shi自zi题ti小xiao像xiang寄ji意yi寒han星xing荃quan不bu察cha,一句话中的轩辕’有什么不同吗, 我以我血荐轩辕的全诗是什么。

书, 出自于影视综视频, 寄意寒星荃不察。

我以我血荐轩辕是每个人的好朋友,诗中轩辕,老实说我读起书来如痴如醉。

家里的书就像一座座的小山,它激励着当代亿万青年去光大这民族 魂去实践这值得毕生实践的格言,我以我血荐轩辕的意思及全诗赏析 灵台无计逃神矢。

风雨如磐暗故园,我以我血荐轩辕是谁的誓言,诗本无题。

赠 给他的挚友许寿裳的,越详细越好,QQ飞车手游休闲区智力问答玩家参与答题能获得相应的奖励。

誓言一词与附宝生下的男孩儿就是黄帝轩辕氏,纯粹是一个正版的书呆子,那么QQ飞车手游休闲区智力问答我以我血荐轩辕是哪位伟大革命家的誓言的答案是什么?下面一游小编就给大家带来QQ飞车手游休闲区智力问答。

是谁的诗句, 我以我血荐轩辕这壮美诗句的字里行间,我以我血荐轩辕。

名句我以我血荐轩辕是哪位作家的誓言 我以我血荐轩辕出自于鲁迅诗自题小像,跳荡着一个伟大的民族英灵。

第一次观察到白矮星的X射线爆炸现象

这种死亡的太阳有时会在一次超热的爆炸中恢复活力并产生一个X射线辐射的火球。

来自包括图宾根大学在内的几个德国机构的一个研究小组在弗里德里希-亚历山大-纽伦堡大学(FAU)的领导下第一次观察到了这样一个X射线光的爆炸。

“这在某种程度上是一个幸运的巧合,真的,”来自FAU天文学机构的Ole König指出“这些X射线闪光只持续几个小时,几乎不可能预测,但观测仪器必须在准确的时间直接对准爆炸。

”他跟Jörn Wilms博士教授和来自马克斯-普朗克地外物理研究所、图宾根大学、巴塞罗那加泰罗尼亚理工大学和波茨坦莱布尼茨天体物理研究所的研究团队一起在《自然》上发表了一篇关于这次观测的文章。

这种情况下的仪器是eROSITA X射线望远镜,它目前位于离地球一百五十万公里的地方,自2019年以来一直在调查天空中的软X射线。

2020年7月7日,它在天空中的一个区域测量到了强烈的X射线辐射,而这个区域在4小时前是完全不显眼的。

四小时后,当X射线望远镜测量天空中的同一位置时辐射已经消失了。

由此可见,之前完全过度暴露在探测器中心的X射线闪光一定持续了不到8小时。

像这样的X射线爆炸在30多年前就被理论研究所预测,但直到现在还没有被直接观察到。

这些X射线的火球发生在太阳的表面,这些太阳在用完大部分由氢和后来在其核心深处的氦组成的燃料之前其大小跟太阳相仿。

这些太阳的尸体不断缩小,直到剩下白矮星,它们的大小跟地球相似,但其质量可能跟我们的太阳相似。

“想象这些比例的一种方法是把太阳想象成跟苹果一样大小,这意味着地球将跟针头一样大小并以10米的距离围绕苹果运行,”Jörn Wilms解释道。

来自图宾根大学的Victor Doroshenko博士补充称:“这些所谓的新星确实一直在发生,但在大多数X射线发射产生的最初时刻探测它们真的很难。

不仅闪光的持续时间短是一个挑战,而且发射的X射线的光谱非常软。

软X射线的能量不大,容易被星际介质吸收,所以我们在这个波段不能看得很远,这就限制了可观察的物体的数量--无论是新星还是普通的太阳。

望远镜通常被设计成对较硬的X射线最有效,因为那里的吸收不那么主要,而这正是它们会错过这样一个事件的真相!”Victor Doroshenko总结道。

另一方面,如果要把一个苹果缩小到针头大小,那么这个微小的颗粒将保留苹果相对较大的重量。

Jörn Wilms继续称:“来自白矮星内部的一茶匙物质很容易就具有跟一辆大卡车相同的质量。

由于这些烧毁的太阳重要由氧和碳组成,我们可以把它们比作在宇宙中漂浮的与地球同样大小的很大钻石。

这些珍贵宝石形式的物体温度很高,会发出白色的光芒。

然而这种辐射非常微弱,从地球上很难探测到。

除非白矮星伴随着一颗仍在燃烧的太阳,也就是说,当白矮星很大的引力从伴随的太阳外壳中吸引氢气时。

FAU的天体物理学家Jörn Wilms说道:“随着时间的推移,这些氢气可以在白矮星的表面聚集成一个只有几米厚的层。

”在这层中,很大的引力产生了很大的压力,这种压力非常大,以至于大到导致太阳重新点燃。

在一个连锁反应中,它很快就会发生很大的爆炸,期间氢气层被炸掉。

像这样的爆炸的X射线辐射就是2020年7月7日击中eROSITA探测器的真相,产生了一个过度曝光的图像。

“对来自白矮星大气层的X射线辐射的物理来源的理解相对较好,我们可以从第一原理和精致的详情中建立它们的光谱模型。

将模型跟观测结果进行比较可以了解这些物体的基本属性,如重量、大小或化学成分,”来自图宾根大学的Valery Suleimanov博士说道,“然而,在这种特殊情况下的问题是,在30年没有光子的情况下,我们突然有了太多的光子,这扭曲了eROSITA的光谱反应,eROSITA的设计则是为了探测数以百万计的非常微弱的天体,而不是一个但非常璀璨的物体”,Victor Doroshenko补充道。

Jörn Wilms则表示:“利用我们最初在支持X射线仪器开发时拟定的模型计算,我们能在一个复杂的过程中更详细地分析曝光过度的图像,从而获得一个白矮星或新星爆炸的幕后观点。

”根据这些结果,,这颗白矮星的质量大约相当于我们的太阳,因此相对较大。

爆炸产生了一个温度约为327,000摄氏度的火球,这使其温度为太阳的60倍。

“这些参数是通过将X射线辐射模型跟Valery Suleimanov和Victor Doroshenko在图宾根创建的非常热的白矮星所发出的辐射模型相结合,以及在FAU和MPE进行的远远超出规格的制度下对仪器反应的非常深入的分析而获得的。

我认为这很好地说明了现代科学中合作的主要性--以及德国eROSITA联盟中广泛的专业知识,”来自图宾根大学的Klaus Werner教授博士补充道。

由于这些新星很快就耗尽了燃料,它们会迅速冷却,X射线辐射则会变得更弱并直到最后变成可见光,其在eROSITA探测到的半天后到达地球并被光学望远镜观测到。

Ole König指出,随后出现了一颗看似璀璨的太阳,这实际上是来自爆炸的可见光且非常璀璨,以至于在夜空中可以用肉眼看到它,“像这样看似‘新星’的现象在过去也曾被观测到过。

由于这些新星只有在X射线闪光后才干看到,因此很难预测这种爆发,当它们撞上X射线探测器时重要是靠运气。

”