秦始皇陵,千古之谜仍未解!

他晚年的奢靡生活和盲目修建工程最终导致了秦国的灭亡,使统一帝国仅仅存在了短短15年。

尽管秦始皇留下了众所周知的遗产,如秦始皇陵,但我们不禁想问,为什么这座宏伟的陵墓至今未能完全挖掘? 秦始皇陵的巨大规模令人望而生畏,占地面积近60万平方千米,相当于78个故宫的大小。

【菜科解读】

秦始皇嬴政,被誉为千古一帝,他的统一帝国和革命性改革令人惊叹。

他晚年的奢靡生活和盲目修建工程最终导致了秦国的灭亡,使统一帝国仅仅存在了短短15年。

尽管秦始皇留下了众所周知的遗产,如秦始皇陵,但我们不禁想问,为什么这座宏伟的陵墓至今未能完全挖掘?

秦始皇陵的巨大规模令人望而生畏,占地面积近60万平方千米,相当于78个故宫的大小。

如此庞大的工程规模使挖掘工作异常艰巨,尤其考虑到陵墓内可能蕴藏的宝藏、机关和陷阱。

据《史记》记载,秦始皇陵内设有复杂的机关装置,一旦启动,将使侵入者无处可逃,这也成为后人的一大警示。

尽管现代科技取得了长足进步,但挖掘秦始皇陵仍然几乎是不可能的任务。

这个问题长期困扰着考古学家和历史学家,直到近年才有了突破。

专家们运用核磁共振扫描技术对秦始皇陵进行了全面扫描,揭示了其内部结构,但更令人惊讶的是,扫描结果显示陵墓内存在一处热异常。

这一异常现象表明陵墓内部充斥着大量的汞,也就是水银。

这一发现引起了巨大担忧,因为水银是一种极易挥发的有毒物质。

水银的挥发不仅可能导致文物受损,还对挖掘人员的健康构成威胁。

水银的存在给秦始皇陵的挖掘带来了困境。

秦始皇为了追求长生不老之道,终其一生探寻,但未能成功。

在生命的最后阶段,他将目光转向了死后的世界,希望通过一种特殊的方式实现长生不老的梦想。

他让自己的棺材漂浮在水银之上,以确保尸体不腐化。

这种举措虽然在当时被认为是一种神秘而高深的实验,但也让水银成为秦始皇陵内部的主要成分。

水银的化学性质对文物的保护构成了巨大威胁。

水银不仅容易挥发,还具有剧毒。

一旦暴露于空气中,水银的挥发性将导致文物和陵墓内的其他遗物遭受破坏,后果难以预测。

这一情况迫使专家们暂时放慢了挖掘的步伐,因为对文物的保护始终是他们的首要任务。

此外,我们也需要谨慎对待秦始皇陵的挖掘。

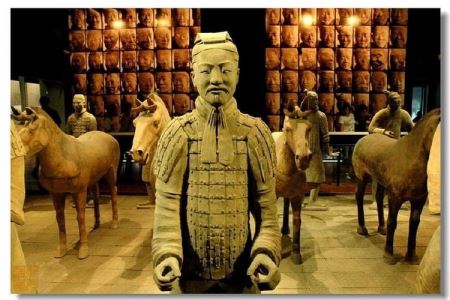

回顾历史,尽管现在的兵马俑已经因岁月而变得晦暗,但最初发现它们时,它们是鲜艳多彩的。

这是因为兵马俑在与空气接触后,发生了化学反应,导致颜色的改变。

挖掘工作必须谨慎进行,以确保文物得到妥善保护。

秦始皇陵是一个充满谜团和挑战的古墓,其巨大规模、内部机关、水银等因素使得挖掘工作变得异常复杂和危险。

尽管现代科技为我们提供了更多工具,但如何处理含有大量水银的陵墓仍然没有确切的解决办法。

尊重历史、保护文物将永远是考古学家们的使命。

最后,我们不禁要问:秦始皇陵内到底隐藏着怎样的秘密?挖掘工作何时能够全面展开?请留下您的评论,分享您的观点和想法。

秦始皇陵中的八层未解之谜,其中之七已被揭开,唯有一项至今未能证实

然而,在秦朝灭亡时,这座陵墓还未完工。

根据史料记载,修建陵墓时,大约有80万囚徒被动员参与其中。

尽管秦始皇陵发现已经超过40年,但由于文物保护的目的,陵墓一直未被大规模发掘。

然而,在70年代出土的兵马俑震撼了世界,引发了人们对陵墓内部的探究兴趣。

而陵墓的地宫深度和广度成为了一个令人关注的谜团。

现代科技的手段推测,地宫的深度大约在50000米之间,东西方向的长度约为260米,南北方向的长度约为160米,总面积约为1.46万平方米。

司马迁在《史记》中提到地宫设有多道门,专家推测应该有三道羡门。

而关于秦始皇陵中是否有水银,早在《史记》和《汉书》的记载中就有所提及。

2003年的测试证实,在封土中确实存在异常的汞元素,这一结论验证了文献的记载。

秦始皇陵埋藏着丰富的奇珍异宝,如金雁、玉珠、翡翠等。

然而,这些具体的数量目前无法得到确证。

至于陵墓内的棺椁材质,有学者推测是铜质,但也有文献记载提到可能是木质。

而秦始皇遗体的保存则面临着困难,由于运输延迟和时间耽搁,其遗体的保持可能已经变得几乎不可能。

在《史记》中提到地宫中安装了自动发射的弩箭机关。

根据当时的装备情况,一些专家认为陵墓中可能设置了弓弩机关。

这引起了人们对秦始皇陵内部的机关装置和防线的进一步研究。

关于秦始皇陵的七大谜团中,地宫的深度、广度、门的设置、有水银、丰富的奇珍异宝、棺椁材质以及秦始皇遗体的保存都有一定的推测和科学依据。

然而,关于陵墓内的珍宝是否被项羽盗掘,还需要进一步发掘才能确认。

观点与分析:秦始皇陵作为中国历史上的瑰宝,一直以来都吸引着人们的关注。

陵墓的发掘工作在文物保护的背景下进行,对于保护这一重要文化遗产起到了积极的作用。

而地宫的谜团也一直是历来研究者争相解读的对象。

通过现代科技手段的推测,对陵墓内部布局的揭示也为我们了解秦始皇陵的历史提供了一定的线索。

同时,秦始皇陵蕴藏着丰富的奇珍异宝,这是我们研究秦代历史和权力象征的重要方面。

尽管目前不能确证其具体数量,但这些珍宝的存在已经引发了人们的无限遐想。

而关于秦始皇陵内棺椁材质的考察和秦始皇遗体的保存情况,也给我们带来了一定的挑战。

尽管现在的技术可以帮助我们预测并推测,但要准确验证这些假设,还需要进一步的研究和发掘。

此外,关于地宫是否存在弓弩机关的设想,为我们展示了古代工程和军事技术的发展水平。

这一设想不仅能让我们从另一个角度了解秦始皇陵的宏伟规模,还能给我们带来对当时军事防线的想象。

总之,秦始皇陵的发掘与研究始终是历史学界和文化爱好者共同关注的焦点。

通过对陵墓内部布局、遗物和历史记载的研究,我们可以更好地了解秦始皇陵与秦朝历史的关系,也能够更加深入地理解和探索中国古代文明的辉煌。

历史上第一位皇帝赢政的陵寝——秦始皇陵

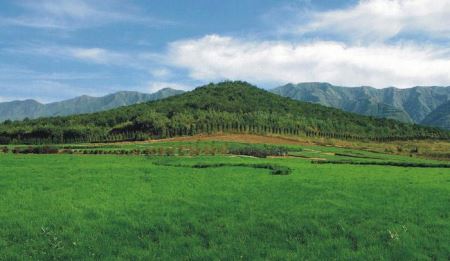

秦始皇陵建于秦王政元年,秦二世二年竣工,历时39年,是中国历史上第一座规模庞大、设计完善的帝王陵寝。

有内外两重夯土城垣,象征着帝都咸阳的皇城和宫城。

陵冢位于内城南部,呈副斗形,现高51米,底边周长1700余米。

据史料记载,秦陵中还建有各式宫殿,陈列着许多奇异珍宝。

秦陵四周分布着大量形制不同、内涵各异的陪葬坑和墓葬,已探明的有400多个,其中包括兵马俑坑。

秦始皇陵是世界上规模最大、结构最奇特、内涵最丰富的帝王陵墓之一。

兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑,位于陵园东侧1500米处。

秦始皇陵其巨大的规模、丰富的陪葬物居历代帝王陵之首,是最大的皇帝陵。

陵园按照秦始皇死后照样享受荣华富贵的原则,仿照秦国都城咸阳的布局建造。

出于现实和心理的双重需要,古人常选择地势较高、环境优美的地方来设置陵寝,特别是帝王陵。

秦始皇陵工程之浩大、用工人数之多、持续时间之久都是前所未有的。

丞相李斯为陵墓的设计者,少府令章邯监工,共征集了72万人力,动用修陵人数最多时近于80万。

陵园工程的修建伴随着秦始皇一生的政治生涯,当他13岁刚刚登上王位时的秦王政元年,陵园营建工程就随之开始了。

陵园分内城和外城两部分,内、外城之间有葬马坑、珍禽异兽坑、陶佣坑,陵外有马厩坑、人殉坑、刑徒坑、修陵人员,墓葬400多个,范围广及56.25平方千米。

1980年,考古工作者在秦始皇帝陵封土西侧约20米的一座陪葬坑内发掘出土了两乘大型彩绘铜车马。

这组彩绘铜车马高车和安车是20世纪考古史上发现的结构最复杂、形体最大的古代青铜器。

其中一号铜车马为双轮、单辕、驷马系驾,总重约1.061吨。

二号车通长317厘米、通高106厘米,总重量为1.241吨。

它重现了秦始皇铜车马銮驾、出巡的真实面貌被誉为青铜之冠。

陵园工程的修建伴随着秦始皇一生的政治生涯。