秦始皇陵?96年中德两国联手考察,发现了皇陵中的一个秘密

【菜科解读】

阅读此文前,诚邀您点击一下关注按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

作为中国第一个秦始皇的大名无人不知,他在位期间搜刮6国财宝又征集几十万人为自己修建陵墓,所以后世之人无不好奇他的墓里到底有什么?

然而,因为墓中存在巧妙的机关,为了不破坏墓的完整,他的墓直到现在也未曾被人打开。

虽然一直不曾打开墓,但围绕着墓的考察倒是做了不少。

1996年,中国和德国的联合考古队对秦始皇陵做了核磁扫描,结果竟然发现了一个历史长河中埋藏的秘密——秦始皇的武备库。

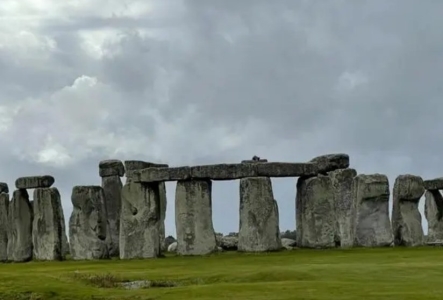

秦始皇陵

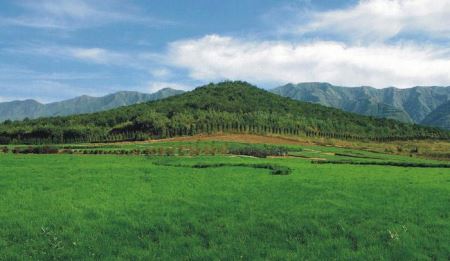

众所周知,一座巍峨壮观的陵墓屹立于陕西省西安市临潼区骊山之北,那就是举世闻名的秦始皇陵。

这是一部历史长卷中的瑰宝,更是中国文明的一张亮丽名片。

秦始皇陵坐落在风景秀丽的骊山北麓,周围环绕着郁郁葱葱的树木和五彩斑斓的花卉,陵墓本身就是一块风水宝地。

它被誉为中国第一陵,其规模之大,陪葬品之丰富,让人叹为观止。

嬴政,这位中国历史上第一个皇帝,在他十三岁登上王位之时,便开始了对陵墓的精心筹划。

他的陵墓,不仅仅是一座陵墓,更是他辉煌一生的象征,是他权力的象征,是他对死后世界的期待。

陵墓的修建时间,比他在位时间的三十七年更久,从最初的准备到最终的完工,耗时近四十年。

这是一项浩大的工程,也是一项奇迹。

无数的能工巧匠、精英百姓被征调来此,他们用智慧和汗水铸就了这座伟大的陵墓。

墓中最核心的部分是地宫。

传说地宫中珍宝无数,上有星辰的闪烁,下有百川的宁静。

每一颗宝石,每一件玉器,都是匠人们精心打造的瑰宝,它们见证了秦朝的辉煌,也见证了秦始皇的雄心壮志。

正是因为传说秦始皇陵十分珍贵,所以,人们对于始皇陵的好奇一直不曾磨灭。

那么我们为何一直不打开秦始皇墓呢?

十年内不开帝王陵

一个原因是因为技术不成熟 ,贸然打开容易损毁文物。

万历皇帝的皇陵就是如此。

1956年5月,郭沫若率领团队在国家批准下,开始了一场对定陵的考古之路。

据说,那时的人们坚信,一部旷世奇书——《永乐大典》就藏匿在定陵之中。

这份珍贵的文化遗产,曾是无数人的骄傲,也是中国历史上一部极为重要的典籍。

很多人都想找到它。

然而,他们却没有做好万全准备,面对历史的厚重,他们显得如此渺小。

尽管满怀热情,但在面对复杂的情况时,他们束手无策。

最终,就在他们打开皇陵的那一刻,悲剧发生了。

许多极其珍贵的文物氧化了,这些文物的损坏令人触目惊心。

周总理在得知这一情况后,也只能无奈地发出十年内不开帝王陵的感慨。

这也是没办法的事,即使人们无比想要探寻历史的秘密,但因为技术的限制,人们根本无法完整地保护那些珍贵的文物。

但正是这样的挫折,为未来的考古工作提供了宝贵的经验和教训。

人们在反思自己的不足的同时,也在不断提高自己的技术水平,以便更好地保护那些珍贵的文物。

中德联合做核磁扫描

在考古领域,科技的进步有时能带来意想不到的突破。

20世纪,人们由于技术层面受限,对于皇陵的考古工作进展缓慢。

然而,人们并未放弃,他们积极寻求创新,创建了多媒体计算机考古资料管理系统。

这个系统将人们之前研究得到的文字、图片、拓片等资料进行了完整的保存,为研究提供了重要的参考资料。

1996年,德国的专业人士在考古领域取得了重要的突破,他将核磁共振技术成功应用到了考古上。

这是一种无损检测技术,可以对整个陵墓的情况进行细致的扫描。

这个开创性的技术可以为人们揭示了许多埋藏于过去的秘密,使我们能够更深入地了解古代文明。

基于这种技术,中德两个国家的专业人员在秦始皇陵的研究工作中,发现了一个惊人的发现——地宫的东南方向有一座此前从未被发现过的陪葬坑,它的面积足有1.3万平方米。

这个坑被人们命名为K9801号坑。

这一发现让所有人都深感震惊,因为这个坑所包含的意义巨大。

K9801号坑出土的物品中,数千副玉石制的甲胄和几百万片甲片无疑是最引人注目的。

这些甲片质地优良,工艺精湛,无疑展示了秦代的高超工艺水平。

而更为惊人的是,K9801号坑还出土了少量的鱼鳞甲,这是为军队中的高级将领量身打造的。

这些甲胄的存在,从侧面印证了秦代的军阶制度,使我们能够更深入地了解那个时代的军事制度和社会结构。

这个发现无疑为秦始皇陵的研究提供了新的视角,同时也为我们的历史研究提供了新的证据。

然而,这只是秦始皇陵众多谜团中的一个。

我们期待着更多的考古发现,为我们揭示更多关于秦始皇陵的秘密。

结语

在考古的过程中,人们不仅对古代文明有了更深入的了解,也对人类的创造力和智慧有了更深的敬仰。

每一次的发现,都是对过去的尊重,也是对未来的启示。

未来有一天,当人们真正揭开始皇陵的真实面纱时,可能全世界都将为之震撼。

秦始皇嬴政为什么要铸造“十二铜人”?

据《三辅黄图》载:“营朝宫于渭南上林苑中”;“可受十万人。

车行酒,骑行炙,千人唱,万人和,销锋镝以为盎人十二,立于宫门”。

又据史书记载,铜人背后铭刻着篆、书:“二十六年初兼天下,改诸侯为郡县,一法律,同度量”等字样。

铜人造形之大,制作之精巧考究,为历史上所罕见。

令人感兴趣的是,中国第一位封建皇帝秦始皇为什么要铸造这12个铜人呢?这主要有以下两种说法: 一种说法是;有一天,秦始皇梦中遇到天象大变、昏暗元光,且鬼神作怪,遂惊恐不已,在万般元奈之际,有一道人前来指点迷津:制十二金人,方可稳坐天下,秦始皇梦醒后,即下令将全国的兵器收缴集中于咸阳,铸成十二铜人。

有的学者指出,秦始皇一生极信方士道人之言,再联系开国不久的担忧心情,此说是可信的。

另一种说法是:秦始皇在统一全国后,始终在忧虑和思考着如何长治久安、使江山传之万世的问题。

而要坐稳天下、江山水固,首先解决的一个问题就是应该收缴和销毁流散在民间的各种兵器。

关十这一点,还流传着这么一个故事:一天,秦始皇在群臣陪同下,观看舞水火流星和各种杂耍,正在兴高彩烈之时,忽见一队杀气腾腾、手执刀剑干戈的武士上场表演。

秦始皇见了,元疑触动了心病,于是日思夜想,寝食难安。

这时候,正逢临挑农民送来一条消息,说是见到了12个巨人,当地还盛传着一首童谣说:“渠去一,显于金,百邪辟,百瑞生。

”秦始皇听后,正中下怀,情绪为之一振。

于是便假托征兆,借助天意,下令收缴民间所有的兵器,集中于咸阳,铸成了12个铜人。

应该说,秦始皇收兵器造铜人,完全是出于政治上安定的考虑。

至于假传天意,只是使之合法化的一种策略,这是不少统治者所惯用的伎俩。

今人已见不到这12个铜人的踪影了。

它们究竟去了哪里,目前,人们主要有以下几种不同的说法: 1.有人认为,楚霸玉在攻克秦都咸阳、火烧时,连同这12个铜人也一起烧毁了。

此说史元明载,赞同者甚少。

2.有学者指出,这12个铜人毁于、荷坚之手。

未年,董卓率兵攻人长安,便将其中的10个铜人销毁、铸成铜钱,剩下的两个被他迁到长安城清门里。

至时,下令把这两个铜人运往洛阳。

当工匠运到溺城时,由于铜人太重难以搬动而终止了运行。

到了东晋十六国时,后赵的石季龙又把这两个铜人运到螂城。

到了的秦王荷坚统一北方后,再从螂城将这两个铜人运回长安销毁。

至此,前后经历了约600年的铜人全部都销毁了。

3.另有一种说法是,这12个铜人并未被毁掉。

由于12个铜人是秦始皇生前的喜爱之物,所以在墓营造好后,这12个铜人和其它精美的物品一起被当作随葬品而葬于陵墓之中。

随机文章成吉思汗打莫斯科方法地球灭亡后人类去哪,美国NASA发现宜居星球成为人类退路萨尔马特重型洲际导弹,威力令美国恐惧(相当于1500枚原子弹)揭秘身上有神保护的特征,喜爱神话/看到幻觉/大难不死/做梦修仙神秘的曼哈顿怪兽,外形似猪但有5根脚趾/疑为地球新物种

秦始皇嬴政死后亲信了两个人 导致他的儿女全部被杀害

当时秦始皇统一六国之后,自认为自己的功劳胜过,所以就自称为“皇帝”。

也是因为有秦始皇的先例,后世才会有这么多君王自称皇帝。

所以当人们评判中国历史的“千古一帝”时,最值得这个名号的人肯定是秦始皇了。

很多人说秦始皇统一六国后非常残暴,但我们也不能忽视他对中国历史做出的贡献,显然他的功是大于过的。

秦始皇统一后创造了非常完善的封建制的,这也是中国社会发展的第一个大里程碑,正是因为这一套制度,影响了中国未来几千年的社会发展。

统一度量衡,统一文字,这都是秦始皇做出的伟大事迹。

秦始皇的确很残暴,甚至不惜动用人民百姓来建造自己的陵墓,但他绝对不是一个昏君。

古代中很多皇帝上任后都会用各种理由杀掉功臣,也就是“过河拆桥”,但秦始皇没有,相反他还对他们很好。

秦始皇一共有23个儿子,其中最有能力的就是大名鼎鼎的扶苏,当年秦始皇去世前就任命扶苏继承皇位。

但后来秦始皇却失算了,由于他宠信了两个人,一个是,一个是。

在秦始皇时候,这两个人联合起来,将扶苏杀害了,并且扶正了上了皇位。

胡亥上位后,还讲秦始皇的所有儿女都杀害了。

不得不说胡亥真的是冷血,能够忍心将自己的兄弟姐妹杀害。

不过胡亥也是恶有恶报,最终的结局是被原本扶正自己的赵高杀死了。

也就是说,秦始皇死后,自己的儿女没有一个活了下来。

古代对于皇位的争夺,真的是非常残酷的啊。

随机文章武则天4男宠下场曝!其中一位竟然「不太行」让女帝暴怒李陵因投降而被汉武帝诛杀全家~~那李广将军也被杀掉了吗?喜马拉雅山脉红雪之谜,仿佛山脉哭泣流下的血泪武则天的最后归宿乾陵地宫,乾陵地宫为什么不发掘(盗墓贼连连碰壁)揭秘飞机降落为什么三转弯,有序排队和把飞机的降落姿态调到最佳