进出太空、利用太空、探索太空

在建成航天大国、走向航天强国的道路上,运载火箭及卫星、飞船、空间站、探测器等航天器,在一系列重大工程中亮相登场、升级换代,中国航天进出太空、利用太空、探索太空的能力不断提高。

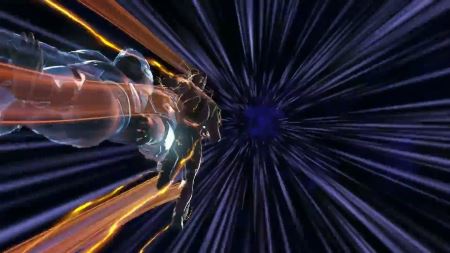

图为2022年6月5日,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭,在酒泉卫星发射

【菜科解读】

探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。

在建成航天大国、走向航天强国的道路上,运载火箭及卫星、飞船、空间站、探测器等航天器,在一系列重大工程中亮相登场、升级换代,中国航天进出太空、利用太空、探索太空的能力不断提高。

图为2022年6月5日,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火发射。

飞船完成自主快速交会对接后,中国航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲顺利进驻天和核心舱。

航天科技集团供图 宿东/摄

进出太空的能力有多大,航天的舞台就有多大

目前人类进出太空的方式,主要依靠运载火箭等航天运输工具,其中运载火箭是人类克服地球引力、进入太空的主要工具,是发展空间技术、探索未知空间的基础。

我国自行研制的长征系列运载火箭历经四代发展,已经拥有完备的大、中、小型火箭型谱,具备不同载荷进入太空的能力。

运载能力是火箭最基本、最重要的指标,长征系列运载火箭一直致力于提升运载能力。

就近地轨道运载能力而言,1970年发射的长征一号仅有0.3吨。

十三五期间,长征五号等新一代运载火箭实现了近地轨道运载能力25吨级、地球同步转移轨道运载能力14吨级的跨越,我国进入空间的能力达到世界一流水平。

目前正在研制、计划2027年首飞的长征十号,预计运载能力将达到70吨级。

2024年6月22日,长征二号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,成功将中法天文卫星送入预定轨道,此次任务是长征系列运载火箭的第525次飞行。

长征系列运载火箭首个100次发射用了37年,最近完成的第5个100次发射只用了2年,发射频次增速非常快。

从多级串联到多级串联加捆绑,从常规推进到低温推进,运载火箭发射的轨道从地球低轨道到高轨道、从月球轨道到行星际轨道,发射方式从一箭一星到一箭多星、从无人返回到载人飞行,我国的运载火箭发展逐步实现系列化、模块化和通用化,发射成本不断降低,可靠性日益提高。

利用太空向广深拓延,持续发力服务经济社会发展

目前人类利用太空的方式,主要是通过通信、导航、遥感等各类人造卫星,利用空间环境和资源,为人类社会提供各项服务。

通信卫星是用来进行远距离无线电通信的卫星。

在通信卫星出现之前,地球上远距离的两地之间通信有两种方法:一种是利用电缆,另一种是用地面无线电设备。

无线电微波能传输的信息容量很大,又比较稳定。

但是,除长波电台等,大部分无线通信手段的通信距离只有几百米到几百公里。

20世纪50年代末,人造地球卫星上天以后,人们很快想到,在远距离通信中可以利用人造卫星。

为了加强从卫星上反射回地面的无线电波,人们把卫星做成像地面上的微波中继站一样,卫星接收到地面发来的无线电波以后先进行放大、再发向地面。

自1984年成功发射第一颗静止轨道通信卫星至今,我国通信卫星实现了从实用到商用、从固定业务到移动业务、从窄带业务到宽带业务、从单星系统到星座网络的跨越,通信速率、容量、支持终端数量实现了万倍量级的提升,满足电视广播、远程教育及医疗、宽带通信等不同场景下的应用需求。

同时,我国东方红系列通信平台快速发展,从东方红一号到五号,枝繁叶茂,不断壮大。

导航卫星从卫星上连续发射无线电信号,为地面、海洋、空中和空间用户导航定位。

20世纪后期,我国开始探索建设卫星导航系统。

2000年底,建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年底,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020年,建成北斗三号系统,向全球提供服务。

北斗系统突破了新型导航信号、星间链路、高性能星载原子钟等核心技术,实现了卫星核心器部件100%自主可控,服务性能达到国际先进水平。

目前,北斗系统在全球一半以上国家和地区推广使用,规模应用进入市场化、产业化、国际化发展,这是我国为全球公共服务基础设施建设作出的重大贡献。

30年来的北斗系统研制建设实践,培育了自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越的新时代北斗精神,是航天科技战线红色基因在新时代的赓续传承。

遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域。

#p#分页标题#e#当沿地球同步轨道运行时,它能高时间分辨率的对地球表面某指定地域进行遥感;当沿太阳同步轨道等近地轨道运行时,能高空间分辨率的对某指定地区进行遥感。

我国目前已经建成以资源、海洋、环境减灾、风云等为代表的遥感卫星系列,并实施高分辨率对地观测系统重大专项,对地成像分辨率最高优于0.5米,观测手段覆盖可见光、红外、激光、高光谱、合成孔径雷达等,应用于农业、林业、海洋、国土、环保、气象等领域。

目前,我国在轨稳定运行的高分辨率对地观测卫星超过200颗,仅公益民用可见光卫星就可实现2米分辨率数据对全国陆地国土的季度覆盖。

通过遥感卫星,我们既能感受世界的温度,也能看到这个世界的微妙变化。

对太空的利用,为我们的经济社会发展和生产生活带来诸多效益。

比如,在电力领域,北斗高精度定位用于无人机自主巡检、变电站机器人巡检、杆塔监测等业务;在交通运输领域,约有830万辆道路营运车辆、近5万艘船舶、2100多架通用航空器应用了北斗终端设备;在农业领域,基于北斗系统的农机自动驾驶终端已达20万台(套),实现了跨企业农机作业数据整合,24小时动态监测水稻、小麦、玉米等主要粮食作物收获和拖拉机作业。

2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币,同比增长7.09%;其中由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值达到3751亿元人民币。

探索太空求解未知,揭示宇宙自然现象及规律

探索太空,指以空间站、空间探测器等航天器为主要平台,开展空间科学探索。

空间站,是一种在近地轨道长时间运行、可供多名航天员巡访、长期工作和生活的载人航天器。

目前,中国空间站全面建成,我们的太空之家遨游苍穹。

中国空间站包括天和核心舱、梦天实验舱、问天实验舱、载人飞船(即已经命名的神舟号飞船)和货运飞船(天舟飞船)5个模块。

各飞行器既具备独立的飞行能力,又可以与核心舱组合成多种形态的空间组合体,在核心舱统一调度下协同工作。

截至2024年4月,我国已成功发射25艘载人飞船和货运飞船,先后将35人次送入太空。

中国航天探索太空的各项能力也不断提升。

比如,货物装载空间和物资上行能力大大提升。

相比于之前,新批次货运飞船密封舱装载能力由5.5吨增加至6.7吨,整船物资装载能力由6.9吨提高至7.4吨,上行载货比由0.51提高至0.53,运输效率位居世界第一。

此外,中国空间站作为国家太空实验室,成果转移转化成效显著,已安排在轨实施了100多个空间科学研究与应用项目,航天育种搭载实验3000多项,4000余项成果应用于各行各业。

这些科学实验和结果应用,促进了我国科技水平整体提升,造福国计民生。

空间探测器,又名深空探测器,是人类对远方天体和空间进行探测的无人航天器,是现阶段空间探测的主要工具。

按探测的对象,空间探测器包括月球探测器、行星和行星际探测器、小天体探测器等。

在月球及深空探测方面,我国成功发射6个月球探测器。

其中,嫦娥二号探测器在国际上首次获得7米分辨率全月图;嫦娥五号采用具有世界领先水平的月球轨道无人对接方案转移月壤,采样重量领先无人月球采样历史;嫦娥六号任务自发射后历经53天,11个飞行阶段,突破了月球逆行轨道设计与控制、月背智能快速采样、月背起飞上升等关键技术,首次获取月背的月球样品,并搭载4台国际载荷,开展了务实高效的国际合作。

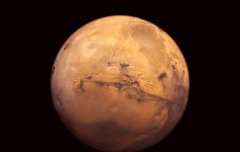

在火星探测方面,天问一号探测器的环绕器,经过多次精准近火制动,进入遥感使命轨道,获取覆盖火星全球的中分辨率影像数据,实现火星全球探测。

着陆巡视器巧妙利用悬停避障技术,通过实施气动减速、降落伞减速、动力减速和着陆缓冲,成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区;祝融号火星车发回的火星表面移动过程视频,是人类首次获取火星车在火星表面的移动过程影像。

环绕器和火星车均完成既定科学探测任务。

更多阅读:中国科协副主席、中国科学院院士、航天科技集团科技委主任包为民《中国航天:星空浩瀚 探索不止》

(策划:刘名美 审核:李艳玲)

虚假记忆就是与真实记忆不一致自己骗自己

每一个人的记忆力都是有所不同,有的人在二三十岁应该还可以记着小时候四五岁的事情,甚至还可以将这些事情完完全全的讲述出来。

但是讲述出来的事情有可能和自己的真实经历有很大的出入,其实这也就是所谓的虚假记忆。

然而在生活中每个人都会拥有很大的虚假记忆,接下来详细了解一下。

虚假记忆是什么虚假记忆其实就是自己骗自己,和自己真实的记忆是不一样的。

虚假记忆已经引起了很多人的关注,很多人都会通过各种方式来研究虚假意义,然而有所谓的,专家就认为,大脑记忆当中自动形成了一种回忆,然而在生活中,每个人都有可能会出现虚假记忆这种情况。

有时候就会通过自己的叙述将事实扭曲,而且表述出来和自己真实经历一定有很大出入。

这也就是所谓的虚假记忆,这都是属于正常现象,每个人都会经历。

虚假记忆产生的原因其实曾经美国的相关人员就进行研究,针对于人的大脑进行了一系列的实验和猜测,之后就认为虚假记忆其实就是大脑当中负责记忆的一块区域,在短时间当中活动比较频繁,再加上活力很大,导致出现虚假记忆。

虚假记忆是正常现象很多人都觉得出现虚假记忆之后,是不是对自己的大脑就出现了问题,或者是自己身体某个部位发生了病变?但事实上并不是如此虚假,机遇在人体当中是很正常的现象也是很常见的,因为人的大脑记忆力是有限的,总是会莫名其妙的去遗忘一些东西。

然而在记忆的过程当中,总是会想起对自己有帮助或者是快乐的事情。

虽然有的人成年之后还会想起儿时的经历,但这些都只是模模糊糊的,并不能够完全的记忆下来。

土卫六有大气层有海洋还下雨,若移到宜居带中,会成为宜居星球吗

不过科幻电影《流浪地球》中假设数百年后人类给地球装上了行星发动机,依靠它的强大推力将地球推离了太阳系,或许未来的人类可以利用这种技术改造太阳系,那么这样把土卫六推离轨道可以实现吗?土卫六这星球的质量虽然跟地球差很远,但它有着比地球更为浓厚的大气层,大气压是地球的1.5倍,在上面安装行星发动机的话,将会把它上面的空气吹跑一大部分,所以这个方法也不是很理想,除非将发动机建造得高达上百公里,而如此高的发动机又是难以想象的,其底部承受的压力非常巨大,金属也可能被压得融化掉,所以《流浪地球》中的方法对土卫六而言并不适用实际上对地球也不实用。

那么有什么办法可以移动土卫六吗?其实办法也不是没有,太阳系中有很多没有大气层的卫星和矮行星,在这样的星球上安装行星发动机,将其加速后从斜后方撞击正在前进中的土卫六,将其加速并推离土星引力,也有可能使它脱离土星轨道,但是这样的话却会大大破坏土卫六表面的现有环境,也不是很理想。

其实我们也不必这样讨论将土卫六移动到太阳系的宜居带,因为土卫六来到太阳的宜居带也不会变成宜居的生命星球,因为虽然土卫六有着浓厚的大气层,表面可能有甲烷等形成的海洋,但是它来到宜居带中,这一切都会发生变化。

首先,土卫六本身并没有磁场,他之所以会有浓厚的大气场,是因为土星的磁场在保护它,它的运行轨道大部分都位于土星的磁场范围中,而且土星本身就是一个气态星球,土卫六围绕土星运行,可以大量吸收土星的散逸气体,所以土卫六才会成为拥有浓厚大气层的卫星。

如果它来到太阳系的宜居带中,它就失去了土星磁场的保护,其大气层就会在高速的太阳风吹拂之下越来越少,最终很可能会成为一个没有大气层的星球。

在太阳系宜居带中,土卫六表面的温度要比在土星附近高得多,即便它像地球和火星这样处于自转状态,它的赤道附近温度也会有二三十摄氏度的高温,这样的话,它表面的甲烷等海洋也将会很快挥发掉。

那么在这之后,土卫六会变成一个火星那样的沙漠星球吗?还不会!因为土卫六还是一颗富水星球,它来到宜居带中之后,水冰会融化成水,而表面的大气层被吹拂掉之后,这些水和水冰都会变成水蒸气继续挥发,并从土卫六上逃逸出来,当这些水都逃逸掉之后,土卫六的质量将会小很多,因为土卫六上面含有大量的水,比我们地球上的水还要多很多。

所以这样一来,土卫6还是会成为一个干旱的沙漠星球,本身质量也会缩小很多,因为它的大气层,表面的甲烷液体海洋和水等都会消失,不过这个消失的过程会很漫长。