行星撞地球,是杞人忧天,还是证据确凿

然而,在不久的将来,小行星真的会撞击地球吗?在本文中,你可以找到常见的关于潜在威胁小行星的答案。

内容 潜在威胁小行星的定义 小行星撞击地球会发生什么 潜在威胁小行星有多少 2021年小行星会接近地球吗 小行星撞击地球的可能性有多大 如何寻找近地小

【菜科解读】

我们应该担心小行星撞击地球吗?

媒体时不时会报道数十个外太空岩石飞向地球的恐怖头条新闻。

然而,在不久的将来,小行星真的会撞击地球吗?在本文中,你可以找到常见的关于潜在威胁小行星的答案。

内容

潜在威胁小行星的定义

小行星撞击地球会发生什么

潜在威胁小行星有多少

2021年小行星会接近地球吗

小行星撞击地球的可能性有多大

如何寻找近地小行星呢

如何防止小行星撞击地球呢

潜在威胁小行星的定义

小行星需满足两项主要规则才能被归类为潜在威胁小行星。

首先,小行星与地球轨道的最小交叉距离(Earth minimum orbit intersection distance, MOID)必须小于或等于0.05个天文单位。

拥有这样轨道的小行星在靠近地球时可能会引发危险。

其次,绝对星等必须小于或等于0.02。

这种亮度的最小小行星的直径在110~240米之间。

因为这样的大小足以在撞击时造成显著的局部破坏。

小行星的撞击率可以用杜林危险指数和巴勒莫撞击危险指数两种指数来测定。

杜林危险指数是用来告诉大众未来小行星撞击的潜在风险值。

这个简单的量表是根据撞击地球的几率以及撞击中可能产生的动能分为0到10的整数数值。

巴勒莫撞击危险指数和杜林危险指数虽然相似,但它更为复杂,主要由专业的天文学家使用。

小行星撞击地球会发生什么

这个问题的答案取决于特定小行星的大小,让我们来看一个例子:

6500万年前在地球上引起大量灭绝的希克苏鲁伯小行星直径约10公里。

据推测,这颗小行星结束了恐龙时代。

1908年在半空中爆炸并且夷平了针叶林中8000万颗树的通古斯小行星的直径为100米。

这是人类有史以来最大的小行星撞击事件。

最后是2013年进入地球大气层的车里雅宾斯克陨石,它的直径为20米。

这颗小行星虽并未到达地表,因它引起的爆炸却损害了7000栋以上的楼房。

有关这3颗著名小行星的详细信息,请观看视频。

他只是个小司机,伺候的却是一个富太太,小人物一步步平步青云扶摇直上!

×

由此可见。

即使是车里雅宾斯克陨石这样小的太空岩石也会造成局部损坏。

直径超过1公里的小行星则有可能导致长期气候变化之类的全球性影响。

潜在威胁小行星有多少

截至2021年7月,天文学家发现2189颗潜在威胁小行星。

其中的158颗直径超过1公里。

最大的潜在威胁小行星(53319)推估是1999JM8,它的直径大约为7公里。

该数据并不代表这些小行星最终会全部撞击地球,仅仅强调有撞击可能性的信息罢了。

这些小行星中的无论哪一个,未来100年内皆没有撞击地球的风险。

若需更为具体的信息,可以去在NASA CNEOS的网页查看。

那里有总结未来所有撞击事件的表,并使用杜林危险指数和巴勒莫撞击危险指数来表明危险程度。

2021年小行星会接近地球吗

要确认小行星是否即将接近地球这件事十分简单,只要打开小行星中心(Minor Planet Center)的官网,找到主页右下角的Close Approaches列表就行了。

其中包括未来数月会近距离经过地球的所有已知小行星。

除了小行星的名称和接近日期之外,还可以了解小行星的大小(以米为单位)以及它将经过地球的距离(以月球距离为单位)。

月球距离(LD)是地球和月球之间的平均距离,约等于40万公里。

家道中落的男子从底层爬起,一步一个脚印,踏上巅峰,过上众美环绕的逍遥人生!

×

如果对某颗特定的小行星感兴趣,可以使用NASA的喷气推进实验室小天体数据库(JPL Small-Body Database,SBDB)。

输入小行星的名称或者编号后能获得关于它的轨道、物理参数甚至是发现状态的广泛信息。

小行星撞击地球的可能性有多大

不久的未来小行星撞击地球的可能性有多少?对于这个重要的问题,NASA的回答是,大约每10000年会有直径超过100米的小行星撞击地球从而导致局部损害;而直径超过1公里、可能威胁地球生命的太空岩石则要数百万年才能有一回。

换句话说,因小行星受到灾害的几率可以忽略不计。

话虽如此,提前做好准备也不是坏事。

让我们来看看天文学家为保护地球安全采取了哪些措施吧。

如何寻找近地小行星呢

有许多项目一直致力于探测近地小行星(near-Earth object、NEO)。

小行星和彗星会经过地球轨道的附近,让我举几个这种项目的例子吧。

首先是ATLAS,它是建造在夏威夷的小行星撞击地球最终警报系统。

它由相聚160公里的两台0.5米的望远镜构成,会在每个晴朗的夜晚观测天空。

ATLAS在其他的近地小行星中发现了著名的ATLAS彗星(C/2019 Y4)。

接着是位于美国亚利桑那州卡塔琳娜山脉的卡塔琳娜巡天系统(CSS)。

这项天文调查聚焦在检测潜在威胁小行星以及推估撞击影响风险。

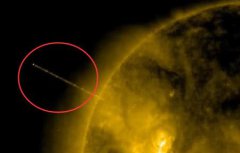

除了地面望远镜,还有在地球轨道上运行的太空望远镜。

它被称为近地小行星广域红外线巡天探测卫星,又称为NEOWISE。

目前,NEOWISE正在探测可能撞击地球的小行星。

去年肉眼可见的NEOWISE彗星就是它众多发现中的一个。

过去十年间,地面调查以及NASA太空望远镜检测出几千颗近地天体,对小行星和彗星的了解与追踪有巨大贡献。

如何防止小行星撞击地球呢

那么,若是有小行星撞向地球的话,应该怎么办才好呢?好消息是,至少有一个合理的阻止方法。

坏消息是,这个方法需要一些准备时间。

Double Asteroid Redirection Test,即DART(双小行星改道测试)。

DART是NASA提出的一项计划,用于测试小行星的轨道偏转的实验。

根据计划,DART飞船将撞击迪莫莫斯小行星(Dimorphos,直径约160米),预计使其速度与轨道周期发生变化。

DART飞船将于2021年11月发射升空。

然而,即使这项任务成功了,建造与其类似的宇宙飞船仍十分费时。

像这样的太空任务,从批准到发射需耗费好几年的时间。

这意味着天文学家要在小行星接近地球的前几年(最好至少十年)将它们检测出来。

为此,尽可能多的检测近地天体、预先计算它们的轨道是非常重要的事。

陆生植物的进化改变了地球的大陆组成

种子蕨植物“中华叉羽叶”在中国华南的新发现及意义

自1878年建立至今,已有一百四十余年的研究历史,曾在全球范围内广泛分布。

然而,由于化石标本保存条件及形态特征认识的限制,对该植物的分类属性尚有争议,一些欧洲学者主张将其并入另外一种种子蕨植物枝羽叶属(Ctenozamites)。

该属在中国的研究历史首次开始于徐仁先生1950年命名的中华叉羽叶(Ptilozamiteschinensis)。

该植物最早发现自我国湖南,并具有重要的生物地层学和古地理学指示意义。

由于过去缺少完整标本和角质层解剖构造技术,中华叉羽叶被欧洲学者并入到假篦羽叶属(Pseudoctenis)。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生许媛媛,在导师王永栋研究员和祝幼华研究员的指导下,与张筱青博士、鲁宁博士、李丽琴博士,以及罗马尼亚布加勒斯特大学、德国慕尼黑大学以及西南石油大学团队合作,对新近发现自中国华南的中华叉羽叶植物化石新材料开展了深入系统研究,对其形态学特征取得了新认识,并据此深入分析了其化石记录和时空分布特征。

该成果近期发表在国际学术刊物《古植物与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)。

新发现的化石标本采集自四川广元和广东花都地区的晚三叠世瑞替期地层,距今约2.03亿年左右,保存有二次羽状复叶和角质层微细构造。

研究人员通过对中华叉羽叶新材料的深入剖析并结合已报道的叉羽叶属化石信息,否定了此前欧洲学者将中华叉羽叶归入到假蓖羽叶属(Pseudoctenis)的观点,并对其形态特征和角质层构造进行了补充修订。

新材料还揭示出中华叉羽叶小羽片顶部特征具有明显的种内变异性,表现出或呈钝圆或具有2–4个的小锯齿(图1,2);表皮细胞呈矩形且排列规则,双面气孔型,但以气孔下生为主,气孔器单唇型,保卫细胞明显下陷,为4–7个副卫细胞环绕(图3)。

研究团队还对中国已发现的叉羽叶属植物化石进行了详细比较和全面评估,提出中华叉羽叶不同发育阶段可能存在不同的蕨叶形态,这对于认识和探究该植物的形态及生长发育阶段具有重要意义。

通过对中国植物化石记录的时空分布特征分析,研究人员认为中华叉羽叶具有重要的地层时代指示意义(图4)。

该植物仅局限分布于中国晚三叠世的南方植物区,且在瑞替期最为繁盛,至今未在其它年代地层和地区有确凿的化石记录。

本研究得到了国家自然科学基金项目、中科院战略先导B类项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室基础和自主项目以及江苏省自然科学基金项目联合资助。

论文信息: Yuanyuan Xu, Mihai E. Popa*, Xiaoqing Zhang, Evelyn Kustatscher, Ning Lu, Liqin Li, Jianli Zeng, Tingshan Zhang, Yongdong Wang*, 2022. Ptilozamiteschinensis (Pteridospermopsida) from the Late Triassic of South China with considerations on its intraspecific variability and palaeoenvironmental preferences. Review of Palaeobotany and Palynology, 304: 104727. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2022.104727.