天文学家测量了迄今为止最高能量的宇宙电子

图片来源:uux.cn/Sabine Gloaguen(神秘的地球

【菜科解读】

H.E.S.S.天文台位于纳米比亚的科玛斯高地,海拔1835米,位于南部天空之下。

图片来源:uux.cn/Sabine Gloaguen

(神秘的地球uux.cn)据马克斯·普朗克学会:H.E.S.S.在纳米比亚合作的五台望远镜用于研究宇宙辐射,特别是伽马辐射。

通过10年的观测数据,研究人员现在能够以超过10万亿电子伏特的前所未有的能量探测宇宙电子和正电子。

由于带电粒子被我们宇宙附近的磁场向各个方向偏转,因此很难确定它们的起源。

然而,这一次,高达最高能量值的测量粒子能谱的卓越质量开辟了新的可能性:科学家们怀疑,可能不超过几千光年远的脉冲星可能是来源。

宇宙拥有极端的环境,从最冷的温度到最具能量的来源。

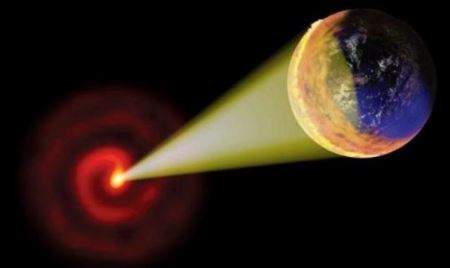

超新星遗迹、脉冲星或活动星系核等极端物体会产生带电粒子和伽马辐射,其能量远高于恒星核聚变等热过程中达到的能量。

当发射的伽马射线不受干扰地穿过太空时,带电粒子或宇宙射线被宇宙中无处不在的磁场偏转,并从各个方向各向同性地到达地球。

这意味着研究人员无法直接推断辐射的来源。

此外,带电粒子通过与光和磁场的相互作用而损失能量。

对于能量超过万亿电子伏特标记的高能电子和正电子(电子的带正电的反粒子),这些损失尤其强烈。

当地球上的仪器测量到如此高能量的带电宇宙粒子时,这意味着它们不可能走得很远。

这表明在我们的太阳系附近存在强大的天然粒子加速器。

光谱中的扭结揭示了起源

在一项新的分析中,美国宇航局合作的科学家首次缩小了这些宇宙粒子的来源范围。

分析的起点是测量宇宙射线的光谱,即测量的电子和正电子的能量分布。

该分析基于10年的观测,保证了高数据质量。

积分电子能谱延伸到几十兆电子伏特。

这篇论文发表在《物理评论快报》杂志上。

海德堡马克斯·普朗克核物理研究所的Werner Hofmann说:“我们的测量不仅提供了关键的、以前未被探索的能量范围内的数据,影响了我们对当地社区的理解,而且它也可能在未来几年保持基准。

”。

在以TeV能量下相对较小的误差条为特征的光谱中,在大约1兆电子伏特处出现了一个明显的扭结。

在这一突破之上和之下,光谱都遵循幂律,没有任何进一步的异常。

穿越银河系

为了找出是哪个天体物理过程将电子加速到如此高的能量,以及扭结的起源,研究人员将这些数据与模型预测进行了比较。

候选源是脉冲星,它们是具有强磁场的恒星残骸。

一些脉冲星将带电粒子风吹向周围环境,而这种风的磁激波前沿可能是粒子受到增强的地方。

这同样适用于超新星遗迹的激波前沿。

计算机模型表明,以这种方式加速的电子以一定的能量分布进入太空。

这些模型追踪电子和正电子在银河系中的运动,并计算它们与银河系中磁场和光相互作用时的能量变化。

在这个过程中,粒子损失了太多的能量,以至于它们的原始能谱被扭曲了。

在最后一步,天体物理学家试图将他们的模型与数据相匹配,以便更多地了解天体物理源的性质。

但是,是什么物体将望远镜测量到的电子抛入太空的呢?能量低于1兆电子伏特的粒子光谱可能由来自不同脉冲星或超新星遗迹的电子和正电子组成。

然而,在更高的能量下,出现了一幅不同的画面:能谱从大约1兆电子伏特急剧下降。

研究天文源加速的粒子及其在银河磁场中的扩散的模型也证实了这一点。

这种在1兆电子伏特的跃迁特别明显,异常尖锐。

波茨坦大学的Kathrin Egberts说:“这是一个重要的结果,因为我们可以得出结论,测量到的电子很可能来自我们太阳系附近的极少数来源,最远可达几千光年。

”。

与银河系的大小相比,这个距离相对较小。

Egberts继续说道:“不同距离的震源会大大冲刷掉这种扭结。

”。

根据Hofmann的说法,即使是一颗脉冲星也可能对高能电子光谱负责。

然而,目前尚不清楚是哪一颗。

由于源必须非常靠近,因此只有少数脉冲星受到质疑。

宇宙未解三大谜团,持续引发学界及大众热议

起源谜团起源谜团可以分成宇宙起源谜团以及人类起源谜团。

①关于宇宙起源,如果翻看现在的科学百科,一起来源于爱因斯坦的相对论横空出世,宇宙学得到了前所未有的进展,标准宇宙的模型被提出,宇宙一切的诞生源于138亿年前的大爆炸。

现在有三个强有力的证据,第1个力证是宇宙微波背景辐射,这是宇宙大爆炸的余温,并且现如今已经被科学家准确探测到,所以是确定性证据,第2个则是氦元素的丰度,这是宇宙大爆炸早期,关于粒子怎么形成的一条论断,现在也被证实,第3个则是宇宙膨胀,这是指天文学家哈勃在观察银河系以及其中行星时,他发现这一切都在远离我们,并且距离越远,远离的速度则越快,证明宇宙正在膨胀。

②人类起源谜团这三个证据证明了宇宙始于大爆炸,而生命起源的证据本来还没有找到。

但目前最能让人接受的理论应该是海底热泉口,这发生在距今大约4亿年之前,海底热泉口的氢离子定向移动来为自身提供能量,根据RNA世界假说理论,早期生命依靠的是RNA当作遗传物质,但是关于生命以及人类是怎么演变至今,科学界主流依旧是达尔文进化论,同时结合现在所有的DNA手段,科学家们进一步还原了物种进化的古代。

至于人类本身的起源,现在绝大部分重要依托化石当作证据,以及分子物种学的加持,人类旨在进行更长远研究,目前已知最准确的理论是人类属于灵长类物种,距今6,700万年前就已出现,同时躲过了第5次生命大灭绝。

宇宙浩瀚谜团宇宙又为什么是如此庞大,根据哈勃所观察到的理论,在短时间内宇宙就膨胀到了自身的1030次方倍,在距今4亿年之前暗能量占据了宇宙的主导,同时由于相反的力,它又使得宇宙开始加速膨胀,那么现在宇宙究竟是多大?根据主流观点来看,宇宙是无限大的,并且它在一直长大,而人类现今可观测到的一部分则是极小的宇宙。

地球结构谜团人类对于太阳的了解,本来远远多于对地球内部的了解,毕竟人类对于太阳的观测有很多种,观测的方式也有很多,比如日冕,光波等等,但是对于地球的内部结构,人们用挖也无法确定。

之前写过一篇文章,美国在上世纪只挖到8000多米就放弃了,苏联则是挖到了13,000米,这个孔在学界叫做克拉超声钻孔,但现在如今最深的钻孔也比克拉钻孔多了几十米而已,可是就算是如此深度,和地球半径进行比较,只有1/500而已。

这距离地心还有6000多公里,所以挖的办法是根本行不通的。

但好在地质学方面科学家们利用地震波,通过它在遇到不同中的物质时的变化来猜测地底结构。

现在高中地理教科书上的地质结构,本来就是来源于科学家们利用地震波监测而进行推导。

总结人类在生活以及探索层面有许多未解谜团,但人类也确实已经知道了许多,倘若能够解开更多的未解谜团,地球人或许会发现对于自然和宇宙了解的更少,因此科学技术的提高刻不容缓。

研究人员发现在过去的470万年里几次海洋底部环流崩溃

Credit: Yao Huiqiang(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(cy Chinese Academy of Sciences):南极底层水(AABW)覆盖了全球海底的三分之二以上,菜叶说说,其形成最近已经减少。

然而,它的长期可变性还没有得到很好的理解。

由中国科学院地质与地球物理研究所邓教授带领的研究人员和他们的合作者重建了约470万年前的AABW历史。

他们发现,AABW已经坍塌了几次,这种坍塌可能导致了水分运输,从而加剧了北半球的冰川作用(NHG)。

这部作品于2月24日在科学进展出版。

这项研究的依据是位于海平面以下5 050米的东太平洋直径36毫米的铁锰结核。

结核由中国地质调查局广州海洋地质调查局采集。

磁扫描是提供精确年代测定结果的一个重要因素。

“这是一个关键,尽管最终的日期是通过整合10Be/9Be,金属Co的通量和天文调谐获得的,”同济大学的Yi Liang博士说,他是该研究的第一作者,也是IGG/CAS的博士后。

“由于AABW是海底区域氧气的主要提供者,我们使用了各种科学方法来确定铁锰结核中的金属积累与海洋氧化还原条件之间的关系,”邓教授说。

"镍、锰和铜的含量用来指示AABW的变化."来自东太平洋的AABW记录和主要的AABW、NADW和NHG事件。

Credit: Deng Chenglong’s group这些结果表明,自约3.4百万年以来,东太平洋海水含氧量呈线性增加。

这一趋势与南极冰盖(AIS)的观测结果一致,表明它们之间存在协变。

将AABW记录与过去100万年的其他地质记录进行比较,研究人员发现海洋底部环流的冰川增强。

这一观察表明,当地球气候寒冷时,例如在过去的冰川时期,大气中的CO2可能已经定期储存在深海中。

这些对比清楚地突出了七个海水含氧量低的区间,表明AABW的影响被降低到了一个更低的水平。

这些时期被称为AABW崩溃,并伴随着北大西洋深水(NADW)的增强以及NHG历史的关键阶段,如NHG变得强化或放大。

研究了铁锰结核及其年龄模型。

Credit: Deng Chenglong’s group虽然我们不知道将会发生什么来应对持续的人工智能融化和AABW减速,但AABW崩溃可能在过去几次将地球拖入更恶劣的冰川气候。