奇异的黑洞可能是暗物质的副产品

uux.cn人工智能生成的图像据麻省理工学院(Jennifer Chu):从你桌子上的电脑到遥远的恒星和星系,我们每看到一公斤物质,就有5公斤不可见的物质充斥着我们的周围。

这种暗物质是一种神秘的实体,它避开了所有形式的直接观察,但通过对可见物体的无形拉动,让人感觉到它的存在。

50年前,物理学家斯蒂芬·霍金提出了一个

【菜科解读】

奇异的黑洞可能是暗物质的副产品。

uux.cn人工智能生成的图像据麻省理工学院(Jennifer Chu):从你桌子上的电脑到遥远的恒星和星系,我们每看到一公斤物质,就有5公斤不可见的物质充斥着我们的周围。

这种暗物质是一种神秘的实体,它避开了所有形式的直接观察,但通过对可见物体的无形拉动,让人感觉到它的存在。

50年前,物理学家斯蒂芬·霍金提出了一个关于暗物质可能是什么的想法:一个黑洞群体,它可能在宇宙大爆炸后不久形成。

这样的原始黑洞不会是我们今天探测到的巨人,而是超致密物质的微观区域,这些区域会在大爆炸后的前五分之一秒内形成,然后坍塌并分散在宇宙中,以可以解释我们今天所知的暗物质的方式牵引周围的时空。

现在,麻省理工学院的物理学家发现,这一原始过程也会产生一些意想不到的同伴:甚至更小的黑洞,具有前所未有的核物理性质,被称为色电荷这些最小的、超级带电的黑洞本来是一种全新的物质状态,它们很可能在诞生后的几分之一秒就蒸发了。

然而,它们仍然可能影响一个关键的宇宙学转变:第一个原子核形成的时间。

物理学家们假设,带颜色电荷的黑洞可能影响了聚变核的平衡,天文学家有朝一日可能会通过未来的测量来探测到这种平衡。

这样的观测结果将令人信服地指出,原始黑洞是当今所有暗物质的根源。

麻省理工学院Germeshausen科学史教授兼物理学教授David Kaiser表示:尽管这些短命的外来生物今天不存在,但它们可能会以今天微妙的信号形式影响宇宙历史。

。

在所有暗物质都可以被黑洞解释的想法中,这给了我们新的东西可以寻找。

Kaiser和他的合著者、麻省理工学院研究生Elba Alonso Monsalve在《物理评论快报》杂志上发表了他们的研究。

星星之前的时光我们今天所知道和探测到的黑洞是恒星坍塌的产物,当一颗大质量恒星的中心坍塌形成一个密度如此之大的区域时,它可以弯曲时空,使任何东西——甚至光——都被困在其中。

这样的天体物理黑洞的质量可以是太阳的几倍,也可以是数十亿倍。

相比之下,原始黑洞可能要小得多,而且被认为是在恒星之前形成的。

在宇宙甚至还没有形成基本元素(更不用说恒星了)之前,科学家们就认为,超致密的原始物质可能已经堆积并坍塌,形成微观黑洞,这些黑洞的密度可能足以将小行星的质量挤压到一个原子那么小的区域。

这些散布在宇宙各处的微小、看不见的物体的引力可以解释我们今天看不到的所有暗物质。

如果是这样的话,那么这些原始黑洞是由什么组成的呢?这就是凯撒和阿隆索·蒙萨尔维在他们的新研究中提出的问题。

凯泽解释道:人们研究了早期宇宙产生过程中黑洞质量的分布,但从未将其与黑洞形成时落入黑洞的物质联系起来。

。

超级充电犀牛麻省理工学院的物理学家首先通过现有的理论来研究黑洞质量在早期宇宙中首次形成时的可能分布。

Alonso Monsalve说:我们意识到,原始黑洞的形成时间和质量之间存在直接联系。

。

这个时间窗口早得离谱。

她和凯撒计算出,原始黑洞一定是在宇宙大爆炸后的前五分之一秒内形成的。

这一瞬间会产生典型的微观黑洞,其质量与小行星一样大,与原子一样小。

它还将产生一小部分指数级较小的黑洞,质量相当于犀牛,大小远小于单个质子。

这些原始黑洞是由什么组成的?为此,他们着眼于探索早期宇宙组成的研究,特别是量子色动力学(QCD)理论——夸克和胶子如何相互作用的研究。

夸克和胶子是质子和中子的基本组成部分,它们是结合在一起形成元素周期表基本元素的基本粒子。

大爆炸发生后,物理学家根据QCD估计,宇宙是一个由夸克和胶子组成的极热等离子体,然后迅速冷却并结合产生质子和中子。

研究人员发现,在前五分之一秒内,宇宙仍然是一个由尚未结合的自由夸克和胶子组成的汤。

在这一时期形成的任何黑洞都会吞噬未结合的粒子,以及一种被称为色电荷的奇异性质——一种只有未结合的夸克和胶子才能携带的电荷状态。

Alonso Monsalve说:一旦我们发现这些黑洞是在夸克胶子等离子体中形成的,我们必须弄清楚的最重要的事情是,最终进入原始黑洞的物质团中含有多少色电荷?。

利用QCD理论,他们计算出了早期高温等离子体中本应存在的色电荷分布。

然后,他们将其与一个区域的大小进行了比较,该区域将在前五分之一秒坍塌形成黑洞。

事实证明,当时大多数典型的黑洞中都不会有太多的彩色电荷,因为它们是通过吸收大量混合电荷的区域而形成的,这些区域最终会形成中性电荷。

但最小的黑洞会充满彩色电荷。

事实上,根据基本物理定律,它们会包含黑洞所允许的最大电荷量。

尽管这种极端黑洞已经被假设了几十年,但直到现在,还没有人发现在我们的宇宙中形成这种奇怪现象的现实过程。

超级带电的黑洞会很快蒸发,但可能只有在第一个原子核开始形成之后。

科学家估计,这一过程大约在大爆炸后一秒钟开始,这将给极端黑洞足够的时间来破坏第一个原子团开始形成时的平衡条件。

这种干扰可能会影响这些最早原子核的形成方式,这可能会在某一天被观察到。

Alonso Monsalve沉思道:这些物体可能留下了一些令人兴奋的观测印记。

。

他们本可以改变这个与那个的平衡,这就是人们开始怀疑的事情。

中等质量黑洞发现未解之谜

2019年5月21日,LIGO和室女座干涉仪探测到编号为GW190521的引力波信号,该信号源于两个黑洞碰撞合并。分析显示,合并后的黑洞质量约为太阳的142倍,而其“父母”黑洞的质量分别为太阳的66倍和85倍。

这一发现被认定为首个对中等质量黑洞的直接探测,填补了恒星质量黑洞(约100倍太阳质量)与超大质量黑洞(百万至十亿倍太阳质量)之间的质量空白。

高质量间隙黑洞的突破性意义此次发现的85倍太阳质量黑洞具有特殊意义。

根据现有恒星演化模型,质量超过65倍太阳的黑洞无法通过单颗恒星坍缩形成,因其超新星爆发会完全摧毁恒星核心,无法留下坍缩为黑洞的物质。

该黑洞的发现首次明确了“高质量间隙”(恒星质量黑洞与中等质量黑洞之间)的存在,挑战了传统理论,并为研究黑洞形成机制提供了新方向。

引力波探测技术的关键作用传统黑洞探测依赖间接方法(如观测黑洞吞噬物质时释放的辐射),而引力波探测技术(如LIGO)通过捕捉双黑洞合并产生的时空涟漪,实现了对黑洞的直接观测。

GW190521的信号虽仅持续十分之一秒,但科学家通过分析其特征(如频率、振幅),结合爱因斯坦广义相对论,确认了中等质量黑洞的诞生。

这一技术突破为黑洞研究开辟了新途径。

科学界的争议与未解问题尽管证据确凿,但科学家对GW190521的性质仍存在争议。

部分学者认为,该事件可能代表了一种全新的双黑洞类型,而另一部分则认为其可能是已知高质量黑洞的特殊案例。

此外,中等质量黑洞的数量稀少性(全宇宙仅探测到少数案例)及其形成机制(如是否通过多次合并或未知过程产生)仍是未解之谜。

这些争议推动了后续研究,例如通过更大规模的引力波探测网络(如LISA)进一步验证结果。

对超大质量黑洞形成之谜的启示中等质量黑洞的发现为解锁超大质量黑洞的形成提供了关键线索。

目前主流理论认为,超大质量黑洞可能由中等质量黑洞通过持续吸积物质或多次合并逐步增长形成。

GW190521的案例支持了这一假设,即中等质量黑洞可作为超大质量黑洞的“种子”,在宇宙早期环境中通过复杂过程演化而来。

引力波天文学的黎明时代科学家普遍认为,当前引力波天文学仍处于初级阶段,但GW190521的发现标志着该领域的重大突破。

正如西北大学天文学家蔡斯·金博所言:“我们正处在引力波天文学的黎明时代,这一发现不仅回答了现有问题,更提出了大量新问题。

”未来,随着探测技术的升级(如第三代引力波探测器)和国际合作(如LIGO-Virgo-KAGRA网络),人类对黑洞的认知将进一步深化。

总结:中等质量黑洞的发现已通过引力波探测得到直接证实,其存在为黑洞质量分布、形成机制及超大质量黑洞演化等核心问题提供了关键证据。

尽管部分细节仍存争议,但这一发现无疑推动了天文学前沿研究,标志着人类对宇宙奥秘的探索迈出了重要一步。

超级黑洞诸多未解之谜

几乎每个星系中央都存在超级黑洞,科学家已确认宇宙中存在大量黑洞,在宇宙诞生大约12亿年左右的时间内,就出现了超大质量黑洞。例如哈勃的史密松天体物理中心的科学家,发现存在质量较为庞大的活动星系,最为遥远的星系核能够追溯到宇宙诞生后大约12亿年。

不同星系中超级黑洞质量差异较大。

如M60 - UCD1星系内部存在一个质量达到2100万太阳质量的超大质量黑洞,而银河系中央黑洞的质量仅为400万个太阳质量,M60 - UCD1星系比银河系小大约500倍,但黑洞质量占到了星系质量的15%,说明小星系中也可能隐藏大质量黑洞。

形成原因恒星吞噬说:超级黑洞以吞噬宇宙中的恒星而形成,它可以吞噬宇宙中所有的恒星,甚至是整个太阳系、银河系。

气云萎缩说:气云萎缩成数十万太阳质量以上的相对论星体,该星体会因其核心产生正负电子对所造成的镜像扰动而开始出现不稳定状态,并会直接在没有形成超新星的情况下萎缩成黑洞。

高密度星团说:涉及高密度星团,其副热容会促使核心的分散速度成为相对论速度,进而形成黑洞。

大爆炸瞬间说:在大爆炸的瞬间从外压制造出黑洞。

恒星爆炸连锁反应说:研究小组通过X射线观测发现,在距地球1200万光年的M82星系中,有两个中等大小的黑洞存在,它们的位置接近该星系的中心。

这两个超级黑洞很有可能是一连串的恒星爆炸所产生的连锁反应形成的紧凑、质量巨大的超级黑洞,然后慢慢坍缩成中等质量的黑洞,该星团随后下沉到该星系中心,逐渐演变成为超级黑洞。

特性密度特性:超大质量黑洞平均密度可以很低,甚至比空气密度还要低。

这是因为其半径与其质量成正比,而密度则与体积成反比,由于球体体积与半径立方成正比,质量差不多以直线增长,体积增长率更大,所以密度会随黑洞半径增长而减少。

对星系形成的作用:黑洞强大的吸引力间接帮助了星系的形成,恒星不能靠近黑洞,久而久之形成了太阳系、银河系等。

例如美国宇航局的科学家通过费米伽马射线望远镜观测到银河系中央出现了神秘的气泡,可能与银河系中的超级黑洞有关。

相关未解之谜费米气泡之谜:美国宇航局通过费米伽马射线望远镜观测到银河系中央出现对称的伽马射线气泡,跨度达到3万光年,而银河系直径才10万光年左右。

对于费米气泡的形成机制,科学家提出了一些模型,如银河系中央超大质量黑洞形成的巨型喷流,黑洞在其两极附近可形成接近光速的物质喷射;

或者黑洞周围聚集大量气体,形成质量庞大而短命的恒星,这些天体形成超新星爆发形成费米气泡等,但这些模型都不完美,其形成机制仍然不确定。

吞噬能力之谜:超级黑洞靠着吞噬宇宙中的恒星形成巨大体积,但为什么具有如此大的吞噬能力,目前还不得而知。

猜你喜欢

-

2018cow”事件并非黑洞直接诞生 黑洞 2025-12-29

2018cow”事件并非黑洞直接诞生 黑洞 2025-12-29 -

黑洞内部的具体结构目前无法被直接观测,其本质仍是科学未解之谜 黑洞 2025-12-29

黑洞内部的具体结构目前无法被直接观测,其本质仍是科学未解之谜 黑洞 2025-12-29 -

人类首次发现:黑洞磁场大翻转,黑洞本身保持稳定 黑洞 2026-01-05

人类首次发现:黑洞磁场大翻转,黑洞本身保持稳定 黑洞 2026-01-05 -

理论上不该出现的黑洞,到底是怎么形成的? 黑洞 2026-01-05

理论上不该出现的黑洞,到底是怎么形成的? 黑洞 2026-01-05 -

能量相当于10万个太阳,黑洞的吸积盘,也能成为生命的家园? 黑洞 2026-01-06

能量相当于10万个太阳,黑洞的吸积盘,也能成为生命的家园? 黑洞 2026-01-06 -

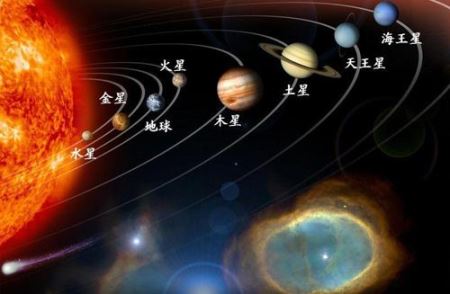

太阳系会被黑洞吞噬吗?看似不可能?可科学家却计算出了吞噬时? 太阳系 2026-01-06

太阳系会被黑洞吞噬吗?看似不可能?可科学家却计算出了吞噬时? 太阳系 2026-01-06 -

智能水下文明可能存在吗?可能与人类共同生活吗? 未解之谜 2026-01-06

智能水下文明可能存在吗?可能与人类共同生活吗? 未解之谜 2026-01-06 -

手抖可能是这四种疾病的信号 健康 2026-01-06

手抖可能是这四种疾病的信号 健康 2026-01-06