黑洞,中国慧眼又有重要发现

该项研究利用我国首颗空间 X 射线天文卫星慧眼号的观测数据,联合地面射电和光学望远镜观测, 发现了黑洞周围磁囚禁吸积盘形成过程的直接观测证据。

该研究工作由武汉大学、浙江大学、中国科学院上海天文台、中国科学院高能物理研究

【菜科解读】

据央视新闻,2023 年 9 月 1 日,《科学》以长文形式发表了主要基于慧眼卫星观测结果的黑洞吸积磁场的最新研究成果。

该项研究利用我国首颗空间 X 射线天文卫星慧眼号的观测数据,联合地面射电和光学望远镜观测,发现了黑洞周围磁囚禁吸积盘形成过程的直接观测证据。

该研究工作由武汉大学、浙江大学、中国科学院上海天文台、中国科学院高能物理研究所、南京大学、中国科学技术大学、法国斯特拉斯堡天文台、波兰理论物理中心等单位共同完成。

黑洞捕获气体的物理过程被称为 " 吸积 ",这种落向黑洞的气体则被称为吸积流,其处在等离子体状态。

吸积流中的黏滞过程能够有效地释放其引力势能,部分地转化为辐射能,产生多波段辐射被地面、空间望远镜所观测到。

因此,通过对气体的吸积,黑洞间接地彰显了自己的存在。

对这些辐射的观测已成为研究黑洞的重要途径。

2019 年," 事件视界望远镜 "(EHT)合作组织发布了人类历史上第一张黑洞照片(M87),揭开了我们能 " 看到 " 的黑洞及其周围环境的神秘面纱。

然而,在黑洞周围同样存在着 " 看不到 " 的磁场。

黑洞吸积气体的同时,也会向内拖曳磁场。

理论认为,随着吸积气体将外部弱磁场持续带入,吸积流内区磁场会逐渐增强。

相应地,磁场对吸积流的向外磁力作用也将逐渐增强,并最终与黑洞的向内引力相抗衡。

此时,吸积物质便被磁场所囚禁,而无法自由地、快速地掉入黑洞视界面,即形成磁囚禁盘。

磁囚禁盘理论模型已经发展得非常成熟,成功地解释了黑洞吸积系统的许多复杂观测现象。

然而,至今还没有磁囚禁盘存在的直接观测证据,磁囚禁盘是如何形成的更是一个未解之谜。

多项研究指出 M87 星系中心的超大质量黑洞周围可能存在着磁囚禁盘。

但是,即使是 EHT 对 M87 极高分辨率的观测,获得了其黑洞附近磁场信息(位型等),仍然没能确认磁囚禁盘的存在。

除了星系中心的超大质量黑洞,宇宙中还存在着恒星级黑洞。

目前,天文学家已经在许多双星系统之中探测到恒星级黑洞的存在,其质量一般是太阳质量的十倍左右。

科研团队利用对黑洞 X 射线双星 MAXI J1820+070 爆发时的多波段观测数据观测到前所未见的长时标延迟现象:喷流的射电辐射和吸积流外区的光学辐射,分别滞后于吸积流内区高温气体(热吸积流)的硬 X 射线约 8 天和 17 天。

科研团队指出,吸积盘外区弱磁场被黑洞周围热吸积流带入而增强,吸积流径向尺度越大磁场增强越明显。

研究团队通过分析 X 射线观测数据发现:硬 X 射线辐射随吸积率减小而下降,而热吸积流径向尺度随吸积率下降而快速膨胀,使得黑洞附近磁场迅速增强,因而在硬 X 射线辐射峰值之后约 8 天形成磁囚禁盘。

这项工作第一次揭示了吸积流中的磁场输运过程,及黑洞附近热吸积流中形成磁囚禁盘的完整过程。

因而,成为迄今为止,磁囚禁盘存在的最直接观测证据。

由于物理过程的普适性,这项研究成果将极大地推进对不同量级黑洞吸积盘大尺度磁场形成及喷流加速机制等关键科学问题的理解。

此外,研究团队通过对黑洞 X 射线双星爆发过程的数值模拟,第一次揭示了在黑洞吸积即将终止时,由于硬 X 射线的照射,更多的外区吸积物质会由于不稳定性而加速落向黑洞,致使吸积流外区产生光学闪耀,峰值滞后于热吸积流的硬 X 射线辐射峰值约 17 天。

中国天眼 FAST 揭秘黑洞 " 脉搏 "

据央视新闻,记者从中国科学院国家天文台获悉,北京时间 2023 年 7 月 26 日,国际科学期刊《自然》杂志(Nature)发表了围绕中国天眼 FAST 的最新科研成果。

武汉大学物理科学与技术学院天文学系与中国科学院国家天文台联合领导的国际合作研究论文 "Sub-second periodic radio oscillations in a microquasar"(微类星体中的亚秒级周期射电振荡),揭示了黑洞喷流的复杂动力学特性。

微类星体是银河系内由一颗中子星或黑洞与一颗普通恒星组成的双星系统,中子星或黑洞吸积恒星的物质产生高温的吸积盘及相对论性的喷流,在观测上表现为间歇性或长期变化的 X 射线和射电辐射,是研究强引力场和相对论物理的宇宙天然实验室。

GRS 1915+105 是一颗著名的微类星体,含有一个快速旋转的黑洞,并观测到视超光速运动的射电喷流,是研究极端高能物理过程的重要样本。

自发现起近 30 多年来,该黑洞一直具有丰富的 X 射线光变特征和间歇性射电喷流,但我们对黑洞喷流的动力学和快速光变的起源依然不清楚。

#p#分页标题#e#为了揭开微类星体的相对论性喷流的神秘面纱,国际合作研究团队自 2020 年至 2022 年利用 FAST 对 GRS 1915+105 首次开展高时间精度的射电连续谱光变和偏振监测。

利用 FAST 高采样和探测灵敏度优势,在 2021 年 1 月和 2022 年 6 月的两次观测均发现黑洞存在微弱的射电脉搏,脉搏周期约为 0.2 秒。

这个脉搏周期不稳定,而且大部分时间无法探测,因此称之为准周期振荡。

该合作研究成果中,武汉大学田鹏夫、张平博士、王伟教授及国家天文台王培副研究员为共同第一作者,国家天文台刘继峰研究员、姜鹏研究员、李菂研究员等是共同作者。

这一成果是国际首次观测到微类星体中亚秒级的低频射电准周期振荡的现象,并揭示黑洞系统的该准周期振荡现象与相对论性喷流直接相关。

此次黑洞射电辐射脉搏的发现,对于揭示致密天体相对论性射电喷流的起源与动力学过程具有重要科学意义,将打开黑洞射电观测和理论研究的新思路。

天文学家首次拍摄到黑洞与喷流 " 全景照 "

2019 年," 事件视界望远镜 "(EHT)合作组织发布了人类历史上第一张黑洞照片(M87),揭开了我们能 " 看到 " 的黑洞及其周围环境的神秘面纱。

据央视新闻,中国科学院上海天文台路如森研究员领导的国际科研团队在 M87 黑洞的成像研究方面取得最新进展,成功实现了对 M87 黑洞及其周围吸积流和喷流的共同成像探测。

这一成果北京时间 2023 年 4 月 26 日晚在国际学术期刊《自然》在线发表。

最新拍摄的 M87 黑洞及喷流照片 图片央视新闻

据了解,与此前 " 事件视界望远镜 " 合作组织拍摄的照片不同的是,之前的是黑洞的 " 特写 ",人们能够看到的是亮环围绕着中间的黑洞阴影。

而这次拍摄到的则是 " 全景 ",在这张照片中有黑洞、黑洞周围的吸积流以及从吸积盘附近延伸向远处的喷流。

作为事件视界望远镜黑洞照片的拓展,充分展现了黑洞和它周围环境的关系。

北京大学科维理天文与天体物理研究所所长何子山教授介绍,这次是在 2019 年人类首张黑洞照片的基础上,进一步验证了大质量黑洞的存在。

并通过完整的成像,使人们进一步了解了中央超大质量黑洞附近的吸积流与喷流之间的联系。

M87 是目前宇宙中所知质量最大的黑洞之一,其质量是太阳质量的 65 亿倍。

它位于梅西耶 87 星系——即室女座星系团中央巨椭圆星系的中心,距离地球约 5500 万光年。

M87 星系的中心黑洞能驱动能量巨大的喷流,速度接近光速,可以延展至星系以外很远处。

每日经济新闻综合央视新闻

每日经济新闻

科学家给出了两种猜测,第一就是宇宙中可能存在一些喜欢四处游走的恒星。

假如把规模放大到整个世界,那么提起质量大,咱们都会想到黑洞。

目前为止,人们发现的质量最大的黑洞,质量足足是太阳质量的八亿倍。

当然,这仅仅最大的,其它的黑洞质量并没有这么惊骇。

榜首名和第二名差了一个世纪这样的工作,不止会在你的分数榜上,也会出在黑洞质量的比照中。

咱们观测到的一般的黑洞的质量都不会超过几十倍太阳质量。

但饶是这样的质量,也足以捕捉其它天体了。

人类假如误入了黑洞,必定会被吞噬。

看样子,菜叶说说,假如遭遇黑洞,没有天体能够摆脱被拖入内部的命运。

可是工作总有例外。

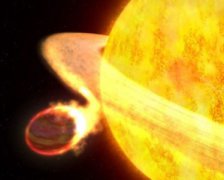

近日,科学家们发现了一颗奇特的小恒星。

说它奇特,是因为它处在一处700倍太阳质量的黑洞的邻近,却并没有被黑洞吞噬。

反而彻底无视黑洞的存在,我行我素地在世界中发出着自己的亮光,非常惹眼。

那么,为什么黑洞邻近会有小恒星的存在呢? 科学家给出了两种猜想,榜首便是世界中可能存在一些喜爱四处游走的恒星,这些恒星自身温度就很高,随之后边遇到黑洞的时候,会因为发出紫外线辐射,而导致恒星周围的气体云团发生坍缩,终究构成一颗小恒星。

第二种可能性便是黑洞的邻近会有一些密度较大的分子云,这些分子云并不是彻底停止的,它们之间的磕碰和揉捏会使得它们终究集合在一起,在密度满足后就会慢慢变成恒星。

当然,这些仅仅对这颗小恒星来历的猜想。

而现实到底是怎么一回事,还有待后续研讨。

一起,在这颗小恒星的身上,还有许多未解之谜等候咱们探究,比方为什么它能够不被吞噬,它又有什么物理特征等等。

可是不论怎么样,这颗小恒星的呈现,都将为人类研讨如何摆脱黑洞的招引提供了条件。

相信在不就的将来,人类能够不用再害怕黑洞可怕的招引力了。

外星人的联络请求?地球连续35年收到神奇规律性信号,到底是什么

研究人员发现,至少从1988年起,一个神奇的外宇宙来源不断以22分钟的频率定期向地球发射无线电波。

然而,研究人员并不知道这些神奇信号的源头是什么,因为其电波的性质并不符合世界上任何已知的理论和模型。

而目前我们所观测到的这种脉冲信号,统称为:快速射电暴。

快速射电暴从1987年开始,地球上的一些射电望远镜就开始探测到一些来自遥远宇宙的短暂而强烈的无线电波脉冲,这些脉冲被称为快速射电暴Fast Radio Bursts,FRB。

快速射电暴持续时间极短,通常只有几毫秒,但能够释放出相当于太阳在一整天内释放的能量。

快速射电暴的起源和物理机制目前还不清楚,有多种可能的理论模型来解释它们,如中子星合并、磁星爆发、超新星遗迹、黑洞碰撞等。

快速射电暴有两种类型:单次爆发和重复爆发。

单次爆发只出现一次,而重复爆发则在同一位置多次出现。

目前已经探测到的快速射电暴中,大部分是单次爆发,只有不到10例是重复爆发。

重复爆发的快速射电暴中,有一例特别引人注目,这个射电源被命名为GPM J1839−10,它位于距离地球约1.5万光年的银河系内。

GPM J1839−10的脉冲周期为1320秒22分钟,期间有一个400秒的窗口,爆发会持续30到300秒。

GPM J1839−10的脉冲亮度约为0.1焦耳/赫兹,相当于太阳在射电波段的亮度。

GPM J1839−10的脉冲信号最早可上溯到1988年,至今已经持续了30多年,是目前已知最长寿命的射电瞬变源。

三十年的长周期无线电瞬变活动与快速射电暴有什么关系?高能物理现象相似之处在于,它们都是一种高能天体物理现象,呈现瞬态电波脉冲,来自河外或宇宙学起源。

快速射电暴是一种高能天体物理现象,呈现瞬态电波脉冲,仅维持数毫秒的爆发。

快速射电暴的特征主要包括以下几个方面:持续时间:快速射电暴的持续时间通常在几毫秒到几十毫秒之间,最短的只有0.3毫秒,最长的也不超过30毫秒。

色散量:快速射电暴的色散量是指不同频率的无线电波到达地球的时间延迟,它反映了无线电波在传播过程中经过了多少自由电子。

快速射电暴的色散量通常在几百到几千之间,远远超过银河系星际介质的贡献,表明它们是河外或宇宙学起源。

亮度:快速射电暴的亮度是指其在某一频率下的辐射强度,它反映了其释放能量的大小。

快速射电暴的亮度通常在几百到几千之间,是目前已知最亮的射电天体现象之一。

偏振:快速射电暴的偏振是指其无线电波振动方向的规律性,它反映了其辐射机制和传播环境。

快速射电暴的偏振可以分为线偏振和圆偏振,其中线偏振表明无线电波振动方向固定或变化缓慢,圆偏振表明无线电波振动方向以螺旋形变化。

快速射电暴中有些具有较高的线偏振或圆偏振,有些则没有明显的偏振。

频谱:快速射电暴的频谱是指其在不同频率下的辐射强度分布,它反映了其辐射范围和特征。

快速射电暴的频谱可以分为平滑和结构化两种,其中平滑表明其辐射强度随频率变化平缓或无规律,结构化表明其辐射强度随频率变化出现峰谷或周期性。

快速射电暴中有些具有平滑或结构化的频谱,有些则没有明确的频谱形状。

单次爆发和重复爆发单次爆发:单次爆发是指只出现一次,没有重复观测到的快速射电暴。

单次爆发占据了大多数已探测到的快速射电暴样本,它们可能是由一次性或不可逆转的事件产生,如中子星合并、黑洞碰撞等。

单次爆发通常具有较低的色散量、较高的亮度、较弱或无偏振、较平滑或无规律的频谱等特征。

重复爆发:重复爆发是指在同一位置多次出现,有重复观测到的快速射电暴。

重复爆发占据了少数已探测到的快速射电暴样本,它们可能是由可重复或可逆转的事件产生,如磁星爆发、脉冲星风暴等。

重复爆发通常具有较高的色散量、较低的亮度、较强或有规律的偏振、较结构化或有周期性的频谱等特征。

外星人的信号?从科学的角度来看,规律性射电暴更可能是由自然的物理过程产生,而不是由智能生命设计 。

一方面,规律性射电暴的周期性并不完全稳定,而是存在一定的变化和不确定性 。

如果它们是由外星人发送的信号,那么应该具有更精确和固定的时间模式。

另一方面,规律性射电暴的频谱和偏振也并不完全平滑和规则,而是存在一定的结构和变化 。

如果它们是由外星人发送的信号,那么应该具有更简单和明确的信息编码方式。

此外,规律性射电暴所在的位置和环境也并不适合智能生命存在和发展 。

FRB 121102位于一个矮星系内,该星系可能经历了近期的太阳形成活动和超新星爆发 。

FRB 180916.J0158+65位于一个螺旋星系内,该星系可能存在一个中等质量黑洞或一个致密太阳团。

FRB 180916.J0158+65位于一个螺旋星系内,该星系可能存在一个中等质量黑洞或一个致密太阳团 。

这些环境都具有极端的温度、密度、磁场和辐射,对智能生命的生存和通信都不利。

本文总结因此,规律性射电暴更可能是由某种天体物理机制产生,而不是由外星人发送的信号。

一种可能的解释是,规律性射电暴源体是一种高速自转的高磁场中子星,即磁星 。

磁星会不定期地发生强烈的磁场重构,导致其表面和外层发生剧烈的震动和裂变,从而产生快速射电暴 。

磁星的自转周期和轨道周期可能会影响其磁场重构的频率和强度,从而导致其快速射电暴呈现出一定的周期性 。

虽然GPM J1839−10可能不是外星人发送的信号,但是毫无疑问的是,宇宙的浩瀚,存在着无数的文明和星球,只不过目前人类还没有发现为止,我们更加研发更加先进的技术,去寻找外星文明,而不是让他们发现地球的存在。

#所见所得,都很科学##地球连续35年收到神奇规律性信号#