宇宙中没有氧气太阳可以燃烧?标准答案

【菜科解读】

在我们的认知中,太阳就是一个无时无刻不在“燃烧”着的大火球,但是我们都知道,所有的燃烧都是需要氧气的参与,然而在太空却是没有氧气的存在,那么太阳是如何燃烧起来的,又为何能燃烧50亿年呢?火燃烧的必要条件根据史料记载,人类对“火”的使用已经有了几千年的历史,在原始社会最早的方式是采用“钻木取火”,即通过利用石头、木棍与木头摩擦生热的原理产生燃烧,随着人类文明的发展,逐渐演变出了现在各种各样的方式来产生燃烧,比如打火机、火柴等。

实际上,地球上所有的燃烧现象就是一种化学反应,燃烧之后会有新物质出现,如果要想产生燃烧这种化学反应,必须具备三个条件,分别是燃料、燃点(火源)和氧气,其中氧气是不可缺少的一点。

如果一个地方没有氧气的存在,那么点燃的火苗也会在一瞬间熄灭,而古代的盗墓人也正是凭借这一点来判断墓室里到底有没有氧气的存在。

由此可见在燃烧中,氧气非常重要,如果没有氧气的话,任何物质都无法燃烧起来,比如灭火器的灭火原理就是利用将燃烧的物质和氧气隔离开,以此来实现灭火。

宇宙中没有氧气太阳为什么可以燃烧其实太阳的“燃烧”只是人类潜意识里对太阳的认知,认为太阳是一颗“燃烧”的大火球,但是只有仔细研究一下的话,太阳和燃烧是没有任何关系的。

太阳这种“燃烧”在本质上不同于普通燃烧,地球上的物质燃烧是化学反应(氧化反应),而我们的太阳则属于能量释放,并不需要氧气,它依靠的是其内部的核聚变反应,所以两者完全是不同的。

核聚变的发生是不需要氧气的,一般是处于高压状态下而发生的一个物理变化,最后会释放出大量的能量,而这些能量也会以热量的形式得到释放,所以太阳才会看起来像一个“燃烧”着的大火球一样。

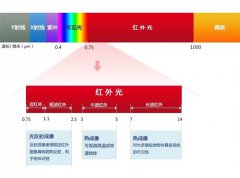

在太空中,除了太阳这类恒星物体看起来像燃烧一样,其实天体与天体之间的碰撞看起来也是非常像燃烧的,比如1994年苏梅克列维九号彗星撞向木星,产生了非常壮观的大爆炸景象,从远处看当两者撞击的那一刻爆发出了巨大的“火焰”,说是“火焰”,但事实上并不是燃烧,只不过是撞击释放出了大量的热辐射。

太阳的中心无时无刻都在发生核聚变反应所谓的核聚变是指在一定条件下,原子核互相碰撞,而在这些原子核发生互相聚合作用的过程中,它们不仅会生成新的更重的原子核,同时还会由于质量亏损而释放出巨大能量的一种核反应。

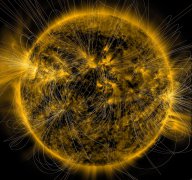

太阳是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体,作为太阳系的中心天体,它占了太阳系总体质量的99%以上。

从化学组成上看,太阳质量的四分之三是氢,剩下的几乎都是氦以及少量氧、碳、氖、铁所组成,采用的是核聚变的方式来向太空释放光和热。

根据科学研究证明,太阳的中心温度高达1500万摄氏度,是一个高温、高压、高密度的区域,每时每刻都在发生着热核反应并向外释放能量。

具体点来说,太阳的主要组成成分氢在高温高压的环境下发生碰撞进行核聚变形成氦,在这个过程中有质量损失。

太阳每秒钟内会消耗掉6亿吨质量,但经过核聚变产生的氦只有5.95亿吨,由能量守恒定律,损失掉的500吨质量会转化成能量辐射出去,也就是发光和发热。

太阳最后的归宿目前,太阳是一颗黄矮星,黄矮星的寿命大约是100亿年,而太阳现在的年龄大约为46亿岁,可以认为太阳如今维持在一个主序星阶段,可以持续稳定地再燃烧50多亿年。

之后太阳内核的温度急剧升高,外层的物质被推开并大幅度膨胀,体积达到在主星序时的数百倍大小,此时太阳会停止发光发热,成为红巨星。

当太阳的晚年变成一颗红巨星,而且其膨胀的体积会吞没地球所处的轨道……然后温度继续升高,红巨星的外层再继续膨胀,这个时候就会形成体积更大的红超巨星。

但是红超巨星极其不稳定,其外层物质会由于缺少束缚而抛射出去并形成行星状星云,当行星状星云中心的核心逐渐冷却,最后会变成一颗体积极小、密度极大的白矮星。

没有太阳地球会变成什么样子:进入冰河时代 人类难以存活

太阳系中的行星都是围绕着太阳来进行公转和自转的,那么假如没有太阳地球会变成什么样子呢?首先地球就不再绕着太阳公转,没有太阳的话地球上也就不会有光,气温也会开始快速下降,慢慢进入冰河时代。

因为地球上的光和热都是由太阳提供的,因此如果没有太阳的话地球上就没有这些东西了,相应的,地球上的动植物也会很快死去,人类也只能躲到家中,但是等到原料用尽之后大家也将无计可施,也许人类也会因此走向灭亡。

没有太阳人类能活多久太阳系没有太阳之后,地球在一个星期的时间内温度将会下降到将近零下二十度,然后再过一段时间,地球上的温度就会降低到零下200度左右,动植物会相应死去并灭绝,没多久人类就会因能源耗尽而死。

太阳的寿命还有多少年太阳的寿命应该还有大约五十亿年左右,因为目前太阳正处于核聚变的稳定时期,因此太阳暂时是不会出现问题的,然后大概再过十五亿年之后,太阳的氢元素就消耗殆尽了,这时太阳就会变得不稳定,对地球造成一定的影响。

汶川地震一点前兆也没有吗?汶川地震有前兆吗?

这种自然界发生的与地震孕育和发生相关联的现象称之为地震前兆现象。

现代地震科学的深入研究表明,地震之前确实存在多种多样的前兆现象。

自1966年邢台地震以来,我国已在100多次中强以上地震前记录到2000多条前兆现象。

由于地震的孕育和发生是很复杂的自然现象,因此在这个过程中将会出现地球物理学、地质学、大地测量学、地球化学乃至生物学、气象学等多学科领域中的各种前兆现象,即地震前兆具有丰富,多样和综合的特点。

常见的地震前兆现象有: 1地震活动异常; 2地震波速度异常变化; 3地壳变形; 4地应力场异常变化; 5重力场异常变化; 6地下水物理性质异常变化; 7地下水中氡气含量或其他化学成分的异常变化; 8地电场及地球介质电阻率异常变化; 9地磁场异常变化; 10动植物异常; 11地声; 12地光等。

这些前兆现象有的很明显,人们可以通过感官觉察到;有的则很微弱,只能通过精密仪器测量出。

通常人们根据感官所能觉察的情况把这些前兆现象分为宏观前兆和微观前兆两大类。

宏观前兆虽然易于观察,但是不容易定量描述,如动物异常等;而微观前兆,需要使用复杂的仪器,不易观测,但是易于定量描述,易于找到与地震活动的关联。

鉴于微观前兆和宏观前兆的各自优缺点,因而直到目前地震前兆的捕捉仍然有很长的一段路要走。

如汶川地震就是由于种种主客观原因,在震前并没有捕捉到有效的前兆。