疏水性水滴之谜原理 水滴角亲水性和疏水性

当气温降低时,空

【菜科解读】

疏水性水滴之谜原理:水滴在空气中遇到冷空气,会凝结成水滴,这些水滴就是我们所说的雾滴。

当气温降低时,空气中的水蒸气遇冷凝结成水滴,这些水滴就雾滴。

雾滴的形状有很多,比如圆形、椭圆形、不规则形等等。

在天气晴朗的时候,我们可以看到天空中出现一条条白色的云带,这些云带就是雾,也叫做云雾。

当然,除了云雾之外,还有雨滴、雪花等等。

不过,我们平时所说的雾,一般都是指水汽凝结成的小水滴,而不是云雾。

防波水面料的本质是以疏水性化合物沉积于纤维表面,织物的表面会有很多空隙,但只有水分和空气能够通过,而水滴状的液体是不能通过的,但没有做到真正意义的防水,时间久了还是会渗透进衣服里面。

这也是区分防水面料与防泼水面料的主要依据。

<1>防泼水的原理是在布面附着一层疏水性化学材料,致使布面的张力比水的内聚力小,水珠接触到布面会散开而不是渗透到里面,所以这层结构如果被损坏的话布料会失去防水功能,因为防波水面料的防水功能会随着使用时间延长而衰弱直至消失。

<1>防水面料是在布料的底部加一层胶底(防水涂层),这个防水涂层一般是用胶囊纤维或者硅化物等制成,能够使本身没有防水性的布料具有防水性。

<1>总结一下就是防波水面料不具备长时间的防水性能,而防水面料的长期的,还有它们的制作原理也不同,前者的原理是通过布料张力比水的内聚力,而后者是直接加一层防水涂层,以后就可以通过这两点来区分它们。

2019-11-04 10:26:25

在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。

当水汽冷凝变成水珠后,颗粒变大,由于水珠表面张力的作用(水分子之间互相“拉扯抗衡”),水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧,也就是防止了水的渗透发生,使透汽膜有了防水的功能。

2、为什么水滴角大还容易残留指纹?水滴角越高,疏水性越好;疏水性越好,抗指纹能力越好。

比如一次性口罩,经过表面处理,疏水性水滴接触角130°以上(GB/T 30447-2013)。

水滴角越低,防雾亲水效果就会越好。

,Anti-fingerprint,即抗指纹,AF防指纹涂层工艺的出现,很好的解决了玻璃、陶瓷等材质手机背板容易残留指纹污迹的显性问题。

AF涂层处理后的效果,主要用表面能、表面张力来表征,而表面张力最适合的测试方案,就是水滴角测试。

3、为什么钻石能聚住露珠?钻石具有斥水性,它不能被水湿润,只能在其表面形成水珠,不能集成水膜。

并且斥水性还可以鉴别钻石的真假。

此外,如果经常佩戴戒指,会发现其表面有油渍,因为它具有亲油的特性。

:钻石除了具有亲油性,还具有疏水性。

因此,水滴在钻石上不会出现立即散开的现象。

4、为什么水滴在衣服上不会瞬间?这个和衣服的材料以及水的张力有关吧.(材料有疏水和亲水的,比如玻璃是亲水的,你在玻璃上滴一小滴水,它和桌面接触的位置角度是小于90度的,也有疏水的,比如荷叶,一滴水在上面,夹角是大于90度的,衣服的材料也同样有疏水和亲水,但亲水更多一些;;水表面有力束缚水滴不使散开,比如小虫子能浮水上或者叶子上的水滴等等,这个就是张力).所以要吸收水的话,就需要材料克服水的张力,是水滴解体然后吸收.你可以简单的认为亲水材料有更大的能力使水滴解体. 比如衣服缝制的比较密而且材质是疏水的,那么水洒在这种衣服上就没关系,抖一抖就没了(水滴不会解体);但是如果是亲水的而且缝的不密,那水洒上面基本就会被吸收.如果没记错的话,纯羊毛或纯棉花比较亲水,容易吸收水的.(不过似乎也有疏水的羊毛或棉花?貌似和表面的脂有关).

因为衣服是棉质的,水滴上去就会被吸收了所以没有瞬间

5、荷叶上水珠是怎样来的?睛天的下午,荷叶上总有滚圆的水珠晶润透亮,怎么形成的呢?你看到的水珠是夜晚的露水,夜晚,温度降低时,空气里的水蒸气遇冷会液化成小水珠……附在荷花叶子上,就成了露水。

但是常规叶子的露水很容易滴落,荷花的为何可以坚持到下午还依旧晶莹剔透呢,这就要从荷叶的特殊微观结构说起。

从流体力学的角度看来,这是因为在荷花叶子的表面的特殊结构形成了超疏水现象。

原来,在荷叶的表面有一层由叶子表皮细胞产生的角质层,这层角质层像蜡一样,具油性(疏水性),不透水,但能透过阳光。

水珠在荷叶上不滩开而是成滴滚动的秘密在于荷叶的表面并不平滑,通过电子显微镜发现,在荷叶的表面上生长着许多高度约为5~9微米、间距约为12微米的乳突,每个乳突表面上又生长着许多直径为200纳米的蜡状突起,这相当于在“微米结构”上生长“纳米结构”。

在荷叶的表面上,这样的“微纳米结构”看上去像密密麻麻的“小柱子”,再加上蜡状物的排斥效应,使得液滴不能钻到“小柱子”间隙内部,只能在“小柱子”顶端跑来跑去。

于是,液滴与荷叶表面就呈现出了排斥性,我们称之为“荷叶效应”,也可称之为“疏水效应”。

当有污染物落在荷叶表面时,随液滴滚动,它们会轻易地被带走。

这就是荷叶“出淤泥而不染”的奥秘。

具有荷叶效应的表面,都有自清洁功能。

如果该表面与水滴间的排斥效应极为强烈,就称为“超疏水表面”,这类表面同时具有很好的减小阻力功效。

如果荷叶乳突上的蜡状物丧失了,荷叶的超疏水性质也就被破坏了。

但荷叶自身能够不断地分泌蜡质,随着蜡质的补充,超疏水性质便可恢复。

探索中国民间剪纸艺术

但也有人认为剪纸进展古代还更早。

那么剪纸的由来是什么呢?接下来就让小编跟你一起去探索剪纸艺术的由来吧!关于剪纸的由来,本来很早以前就有了。

那时候的人尝试着用一些图形来记事和内容呈现,但那时纸张还并没有出现,人们只能将一些资料记载在青铜器、竹简、兽皮等载体之上。

而随着纸张的出现,这些制造性的图案便开始往纸张上转移。

通过这样的前后对照,我们就能够看出,剪纸的由来就是来自于先民的图案记录方式。

中国传统文化剪纸艺术的古代有着它自身的形成和进展过程。

早在春秋战国时期,人们就通过镂空雕刻的技法在一些薄片材料上制作工艺品,这是早在纸张出现以前就开始流行起来的,虽不是纸张制作,但却如出一辙,这就为真正意义上的剪纸出现奠定了基础。

据说我国最早的剪纸作品就可以为此证明。

而关于中国传统文化剪纸的古代,即真正意义上的剪纸艺术,应该是纸张的出现才正式开始的。

剪纸的重要制作材料就是纸,而汉代时期纸张的出现,这就促进了剪纸的出现、进展和普及。

那时候的纸张易腐烂,,所以人们不会珍藏起来,坏了还能重新再剪。

在新疆吐鲁番火焰山附近发现的五幅北朝团花剪纸北朝时期,人们用纸剪出各种美丽的图案花纹,据说目前发现最早且有据可查的剪纸便是在新疆吐鲁番火焰山附近发现的五幅北朝团花剪纸。

那时候我国西北地区气候干燥且少雨,纸张不易霉烂,这或许也该是在新疆发现北朝剪纸的一个主要真相吧。

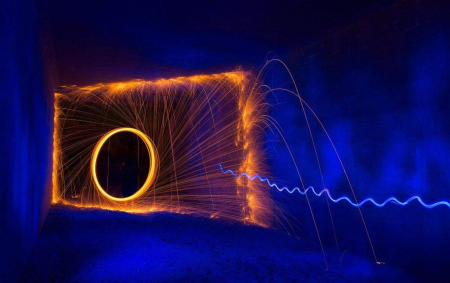

民间奇人控火术谜团,不怕火焰的灼烧脚踩烧红金属并口吞火球

于是在人类的各种幻想作品中,控火术出现的非常的多,在现实中也是曝光了不少能够控火的人类,下面我们用科学的眼光来看看控火术谜团原因,本来比闪电下复活的死尸还要不靠谱。

控火术谜团人们最常见的控火术,是杂技表演中的口吐火焰,表演者手拿一个火把,然后口吐出一口气,然后就会看到一条火龙被喷出来。

当然这种控火术并没有什么稀奇,按照科学的原理来看,是表演者口中含有酒精或者是特制的火油。

一般表演者的火把会在嘴前上方的一定距离上,然后在一瞬间把酒精或火油喷出去,,酒精接触到火把就会被点燃。

并且在火龙出现的时候,表演者也会把火把远离自己的嘴巴,以免火舌烧到自己的嘴巴(非专业人士请忽模仿)。

不怕火焰的奇人在高端一点的控火术就是,有些人能够口吞烧红的煤球,甚至能够在炙热金属上行走。

于是不懂的人也是认为这种人有着控火奇术,是人类中觉醒异能的人,就像电影里面的超能主角一样。

本来这些人也是利用了现代物理学中的一种现象罢了,这种现象名字叫做莱顿弗洛斯特现象。

这种现象的意思是,如果液体遇到非常炙热的东西的时候,并不会马上气化,反而会减慢气化速度,因为液体在这种时候不能够吸收这很大的热量。

所以那些脚踩炙热金属,口吞烧红煤炭,完全是因为脚上和口中有液体,在接触炙热的物体后。

水气化速度减慢,在人类的肌体上变成了一层防护层,所以这些控火术的人员才干够没事,不过普通人不要轻易尝试。

那么在现实生活中有没有那种意念控火,甚至凭空生出火焰的控火术呢,现实生活中并没有,如果你想看这样的,你可以看看魔术表演,不过这也是运用了科学原理,所以控火异能在人类身上基本上不可能。

结语:虽然说地球上找到会控火术的物种不可能,但是在宇宙中如果能够找到外星生命,说不定在好汉的宇宙当中就有这种会控火术的物种。

不过这种物种应该也是会遵循各种科学原理。