从酒泉出发,香港高教界首颗卫星入轨上岗了

这标志着香港科大与长光卫星技术股份有限公司的合作正式展开,双方将共同建设多

【菜科解读】

原标题:香港高教界首颗卫星顺利入轨并传回第一批遥感数据

中新社香港8月26日电 记者 戴梦岚香港科技大学26日在香港宣布,25日12时59分在酒泉卫星发射中心发射的香港高教界首颗卫星——香港科大—雄彬一号高分辨光学卫星已顺利入轨,并传回第一批地球环境监测遥感数据。

这标志着香港科大与长光卫星技术股份有限公司的合作正式展开,双方将共同建设多模态遥感卫星星座,并打造环境监测与灾害预报系统。

图为活动中全场通过视频重温25日的卫星发射情形 中新社记者 侯宇 摄

香港科大当天举办香港科大—雄彬一号卫星发射庆祝活动。

香港科大校长叶玉如表示,航天事业是国家发展战略的重要组成部分,也是港科大的重点研发领域之一。

香港科大—雄彬一号卫星是港科大的第一个科学卫星项目,也开启了内地与香港在航天创科领域合作的新方向。

港科大将充分发挥自身优势,与政府部门、企业等加强合作,为国家在航天领域的产学研融合贡献力量。

图为参加庆祝活动的各界嘉宾登台合影 中新社记者 侯宇 摄

香港特区政府教育局副局长施俊辉表示,很荣幸见证港科大与长光卫星携手发射香港高等教育界首颗地球环境探测遥感卫星,为香港和国家的可持续发展目标作出实质贡献。

香港科大—雄彬一号卫星的顺利升空,不仅体现了港科大的科研实力,也标志着内地和香港在航天科技领域深度合作的成果。

图为香港科大会场的该项目研究团队杰出创科学人苏慧教授(右二)等师生等与身处甘肃的科大副校长汪扬教授(屏幕右)、科大土木及环境工程学系系主任兼讲座教授张利民连线交流 中新社记者 侯宇 摄

在庆祝活动上,早前前往酒泉卫星发射中心现场见证发射的香港科大副校长汪扬、香港科大土木及环境工程学系系主任兼讲座教授张利民,在甘肃嘉峪关与香港科大师生进行连线通话,就遥感卫星技术的发展,以及筹划中的卫星星座计划如何助力香港和区域性的环境和灾害监测交流意见,港科大学生在香港会场积极提问,现场气氛活跃热烈。

香港科大介绍,本次香港科大—雄彬一号卫星项目有4名科大同学参与。

为培养更多学生对航天的兴趣,学校在新学年将开办卫星遥感中的人工智能应用及太空监测气候变化两个科目,还计划定期举办卫星技术讲座和夏令营。

相关新闻:香港高教界首颗卫星顺利入轨 香港科大举办庆祝活动

香港高教界首颗卫星顺利入轨 香港科大举办庆祝活动

00:00

03:18

打开凤凰新闻客户端 提升3倍流畅度

【解说】北京时间2023年8月25日12时59分,谷神星一号遥八运载火箭在中国酒泉卫星发射中心成功发射升空,将搭载的香港科大-雄彬一号卫星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

这标志着香港科技大学与长光卫星技术股份有限公司的合作正式展开,双方将共同建设多模态遥感卫星星座,并打造环境监测与灾害预报系统。

【解说】8月26日,香港科技大学举办香港科大—雄彬一号卫星发射庆祝活动。

作为香港首间发射卫星的高等院校,香港科技大学校长叶玉如表示,航天事业是国家发展战略的重要组成部分,也是港科大的重点研发领域之一。

【同期】香港科技大学校长叶玉如

香港科大-雄彬一号卫星是香港科技大学第一个科学卫星项目,代表着我们在航天领域迈出了重要的一步。

同时,也开启了内地与香港在航天创科领域合作的新方向,为国家在航天领域的产学研发展贡献力量。

【解说】香港特区政府教育局副局长施俊辉表示,很荣幸见证港科大与长光卫星携手发射香港高等教育界首颗地球环境探测遥感卫星,为香港和国家的可持续发展目标作出实质贡献。

【同期】香港特区政府教育局副局长施俊辉

很高兴与大家聚首一堂,共同见证香港科技大学在航天科技领域上的重大突破,在现今瞬息万变的社会,为了有效地应对日新月异的挑战,教育、科技和创新三者必须紧密相连,特区政府会持续大力推动创科新教育,全面装备年轻一代成为贡献国家的重要力量。

#p#分页标题#e#【解说】在庆祝活动上,早前前往酒泉卫星发射中心现场见证发射的香港科大副校长汪扬、香港科大土木及环境工程学系系主任兼讲座教授张利民,在甘肃嘉峪关与香港科大师生进行连线通话,就遥感卫星技术的发展,以及筹划中的卫星星座计划如何助力香港和区域性的环境和灾害监测交流意见,香港科技大学学生在香港会场积极提问,现场气氛活跃热烈。

【解说】香港科技大学介绍,本次合作研发卫星项目有4名科大同学参与。

为培养更多学生对航天的兴趣,学校在新学年将开办卫星遥感中的人工智能应用及太空监测气候变化两个科目,还计划定期举办卫星技术讲座和夏令营。

记者 梁源 香港报道

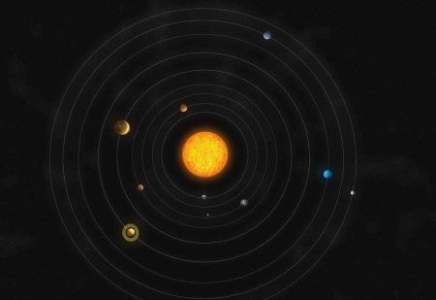

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

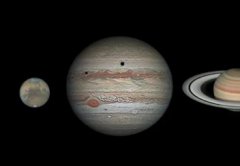

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。