火星距离地球2.25亿公里,宇航员到火星去,需要多长时间?

自从上世纪60年代以来,人类已经向火星发射了数十个探测器,而人类探索火星的下一步,应该就是亲自到火星上去了。

尽管这是一个巨大的挑战,但这也并非完全不可能完成的任务。

那么,以人类现有的科技水平来看,我们的宇航

【菜科解读】

在太阳系中,火星算得上是地球的近邻了,地球上的我们,仅凭肉眼就能看到它,所以从古到今的人类,都很关注这颗红色的星球。

自从上世纪60年代以来,人类已经向火星发射了数十个探测器,而人类探索火星的下一步,应该就是亲自到火星上去了。

尽管这是一个巨大的挑战,但这也并非完全不可能完成的任务。

那么,以人类现有的科技水平来看,我们的宇航员到火星去,需要多长时间呢?

这个问题其实没有一个简单的答案,因为它取决于多种因素,比如地球和火星的相对位置、宇宙飞船的速度和设计、航行的路线等等,下面我们就来具体讲一下。

通常所说的火星距离地球2.25亿公里,其实是指火星与地球的平均距离,实际上,因为地球和火星的运行速度不同,所以它们之间的距离也在不断变化,最远时可达4亿公里左右,而最近时则只有大约5500万公里。

为了节省燃料和时间,我们当然会在选择火星与地球距离最近的时间段里发射飞船,这个时间段也就是人们所说的发射窗口,随着火星和地球的运动,发射窗口大约每26个月就会出现一次。

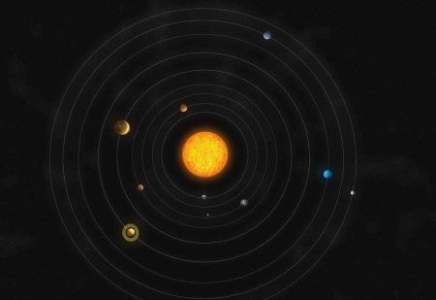

就目前的情况来看,人类向火星发射飞船的航行路线主要有两种,第一种被称为冲点航行(Opposition mission),简单来讲,这种路线就是,飞船会先去金星那里转一圈,并利用金星的引力弹弓为自己加速,然后再飞向火星。

冲点航行的优点是可以大幅地节省燃料,但其缺点也是显而易见的,那就是这种路线会使飞船航行的时间变得很漫长,通常都需要1年多的时间才能抵达火星,而宇航员到火星去,当然是越快越好,所以这并不是一个好的选择。

实际上,我们的最佳选择其实是第二种路线,这被称为地火转移轨道,顾名思义,这种路线就是直接从地球到火星,但需要指出的是,地火转移轨道并不是想象中的那样走直线,为什么呢?

这是因为地球的公转速度高达每秒钟大约29.8公里,而从地球发射的飞船,也会具备这样的速度,如果要走直线的话,飞船就必须消除这个速度,而在消除了这个速度之后,飞船又需要凭借自身的动力来与太阳的引力抗衡,这些都需要大量的能量,而以人类目前的科技水平来讲,根本就无法给飞船提供如此多的能量。

所以人类目前采用的方法是,在地球公转速度的基础上,给飞船一个速度增量,使飞船运行轨道升高到火星的公转轨道上,如此一来,只需要事先精确计算好飞船的运动轨迹,就可以让飞船在运行到火星公转轨道上时,刚好与火星相遇。

根据速度增量的不同,地火转移轨道也会有很多种,其中最节约燃料的路线被称为霍曼转移轨道(Hohmann transfer orbit),只需要每秒钟3.3公里,就可以抵达火星,所以人类此前发射的探测器,很多都是走的这种路线,其需要的时间大约为259天。

当然了,送宇航员到火星去,首先考虑的应该是如何节省时间,所以我们可以在条件允许的情况下,尽量提升飞船的速度增量,毕竟速度增量越大,飞船运行轨道升高得越快,通常来讲,我们将这种比霍曼转移轨道更快的路线称为快速合点航行(Fast conjunction mission)。

(上图标示的轨道A、B、C,分别是霍曼转移轨道、快速合点航行和冲点航行)

#p#分页标题#e#飞船的速度增量取决于它的推进系统,尽管人类已经开发出了比冲量相对很高的空间电推进系统(如离子推进器),但它们的推力却相对很小,无法满足载人飞船的需求,所以目前载人飞船的推进系统,都是化学火箭。

化学火箭的优点是它们可以产生很大的推力,足以让飞船脱离地球的引力,但其缺点是比冲量相对很低,就目前的实际情况来看,在选择快速合点航行时,化学火箭能够给飞船提供的最大速度增量大约为每秒钟6公里,抵达火星需要大约180天。

也就是说,从理论上来讲,以人类现有的科技水平来看,宇航员到火星去,至少需要180天的时间,但由于载人飞船需要携带宇航员所需的食物、水、氧气以及太空维生系统等等,其有效载荷会比无人飞船更大,所以这个时间还要长一点,根据科学家的乐观估算,至少需要200天的时间。

世界上最孤独的城市,地球上位置最北的城镇

2009年美国一部关于全球毁灭的灾难影片《2012》上映,其排山倒海、天坼地裂的惊悚画面曾一度引发了人们的巨大恐慌。

面对世界末日,影片中的四艘诺亚方舟最后只能装载社会精英、有钱人和一群动物逃生。

电影《2012》剧照电影《末日先锋》里,绿洲消失后,幸存的年迈女战士奄奄一息时,将怀中的一袋种子交给年轻女孩,期盼有天女孩能找到合适的地方再度播种。

地球因核战争而变成一片荒芜,但种子却是文明重生的希望。

尽管神话故事是假的,影片情节也是人类杜撰的,但西方似乎一直存在这种“末世论”,以及与这个“末世论”始终相提并论的另一个警示——生命的延续。

在挪威斯瓦尔巴群岛上,有一座被世人称为“世界上最孤独的城市”,名叫朗伊尔城。

它距离北极只有1300公里,是地球上位置最北的城镇。

那里一年中白天的平均最高温只有四个月不在冰点以下,而且从10月底到2月中,太阳根本不会升上地平线,只有寒风刺骨的漫长极夜。

在那里,死亡是违法的,病人和老人必须离开;那里也不许生孩子,孕妇临产前一个月也必须离开。

为什么会有这样不近人情的法律?原来,朗伊尔城的地下几乎全是冻土,埋在地下的尸体不会腐烂,细菌也不会死亡。

一旦有害细菌泛滥,就会带来意想不到的严重后果。

听起来,作为罪魁祸首的“冻土”实在没什么好处,然而,正是因为有这些“冻土”,在这城镇附近的另一侧山麓,建有一座拯救人类的全球种子库——斯瓦尔巴种子库。

斯瓦尔巴种子库是专门为“世界末日”准备的“种子银行”。

它旨在保护数以百万计的粮食作物,使其免于在气候变迁、核战争以及自然灾害等浩劫中灭绝,所以它也被称为是农作物的诺亚方舟。

我们先来看看俗称“世界末日地下室”的全球种子库长什么样。

深藏在永冻土层下的斯瓦尔巴种子库,就好像一座天然的大冰箱。

种子库的入口处,是极为先进的设计,它装配了金属反射镜,能在白天反射阳光,并在黑暗的夜晚发光。

从大门进去,是一条120米长的隧道,深入砂岩山里,直通三个长45米,宽、高各4米的独立种子仓库。

周围全用1米厚的隔温混凝土墻打造,以防止发生山体崩溃时所造成的任何结构损坏。

从大门到储存种子的仓库,中间配备五道防爆舱门,安全性可比美国黄金储藏库,能够承受里氏规模6.2级的地震以及核武攻击,任何人进入种子库都必须通过这五道安全门。

处在冻土和厚重岩石底下大约430英尺(约131米)的种子仓库,始终维持摄氏零下18度的低温,储存在仓库中的小麦大麦可以保存一千年,高梁可以保存一万九千年。

而且,这座山位于海平面以上430英尺(约131米)的地方,即使南北极冰冠融化,海平面上升7米,这座种子库仍会保持干燥。

当地难以置信的酷寒、北极浮冰,还有超过人类数量的北极熊,也成为人为安全措施外的额外天然屏障。

全世界的国家都可以免费将种子存放在斯瓦尔巴种子库,当作安全备份。

储存在种子库的朝鲜种子各国挑选合格的种子,用特制的三层铝箔袋密封,接着运往斯瓦尔巴,在斯瓦尔巴机场通过安检系统,随后送到种子库。

种子库的工程师对每个种子样本进行分类,注明其品种、种源及年龄等所有信息,并转录到一个科学界常搜取资讯的网站。

也就是说,只要输入种子编码,就可以在任何网站的资料库找到它们。

斯瓦尔巴全球种子库的工作原理基本上和银行金库一样,工程师不能打开任何种子、任何来这里的箱子,只有储户才能够打开并提领储存的种子。

目前仓库内的种子数量已接近 100万粒,当中的物种全部都是重要食物来源,比如有小麦、大麦、扁豆、绿豆、鹰嘴豆、高粱、豌豆及超过86种不同马铃薯,物种种类有超过4000种。

其中,也包括中国的水稻和蔬菜。

众所周知,自农业文化开展以来,人类便有保留种子的习惯。

但是,斯瓦尔巴种子库不是地球上唯一的种子库,在世界各地还有1700个左右的“种子银行”(seed bank),由不同国家和组织运行。

中国昆明就有一座亚洲最大、世界第二大的野生植物种子库。

各位看官恐怕就要问了,既然各国都有自己“种子银行”,大家又何必大费周折的把种子送到北极去?况且,这个全球种子库造价不菲,足足耗资900万美元,每年还要数百万人来运行它,常年运转费用大约为10万至20万美元。

也许,最能回答这个问题的是敘利亚人,他们是从斯瓦尔巴种子库中提取种子的第一个国家。

2015年,由于敘利亚内战,他们位于第一大城市阿勒颇的种子库被炸毁,导致种子库无法提供适合当地种植的耐干旱作物种子。

敘利亚人只好从斯瓦尔巴种子库提取种子回国复用,第二年又重新挑选合格的种子,送回斯瓦尔巴种子库储存。

除此之外,那些分布各国的“种子银行”也并非完全保险,不时因水资源短缺、地震、战争或是其他自然灾害遭受威胁。

例如,菲律宾的国家种子库曾毁于洪水,重建后又因火灾被毁;在阿富汗、伊拉克等战乱地区,当地种子库损毁严重。

显然,斯瓦尔巴种子库因为它所处的地理环境以及它的特殊构造,充分体现了它“世界末日地下室”的价值。

或许,真正的世界末日离我们还十分遥远,但可能20年或30年后,气候变得异常干燥,洪水泛滥成灾,甚至不少国家战事频发,谁又知道呢?而能够重启农耕文明、拯救人类的就是冰封在斯瓦尔巴种子库的几百万份作物种子。

这就是为什么世界各国能摈弃政治与经济的差异,秉承储藏所有种子、保护农作物多样性的一致性理念,建造了这座为全人类谋福利的工程。

但无论如何,人类都有一个共同的心愿,那就是期待”世界末日种子库“永远没有被启用的一天。

解析蓝色人种真相,地球上的新人种

今天小编和大家就讲讲这类新人种——蓝色人种,最后还会给大家介绍介绍另一类新人种——绿色人种。

蓝色人种发现最初在1735年瑞典人林耐把全世界人种分为:美洲红种、欧洲白种、亚洲黄种、非洲黑种等四种。

到1775年,有个名叫勃鲁门巴赫的德国人,则提出将人种分为:高加索人种、蒙古人种、埃塞俄比亚人种、美洲人种和马来人种五种。

但现代人多以人的肤色、头发的形状和颜色而将人种分为三大种,即黄种人、黑种人和白种人。

可最近又发现了蓝色人种。

美国加利福尼亚大学的生理学家约翰•威斯特去智利考察,在海拔6000米高的山区,出乎意料地发现一种浑身呈蓝色的人。

蓝色人种属于稀有种族,是与其生活环境密切相关的。

据研究,新发现的蓝色人种长期适应了高山生活,蓝色人种生活在高海拔山区,空气稀薄,氧含量只有海平面的二分之一,这是个终年积雪不化的冰雪世界,常年气温在零下四五十度。

蓝色人种为获取足够的氧分子终年积雪不化的冰雪世界,常年气温在零下四五十度。

蓝色人种为获取足够的氧分子供呼吸之用,体内不得不大量合成血红素,形成供多于求的局面,许多血红素蜂拥在血管中,给这种人涂抹上蓝的色彩。

血蓝蛋白致使蓝色人种出现按照生理学原理,即使意志无比坚强,久经严格训练的登山运动员到达6000米也只能凑合活几周,超此期限必死无疑。

而这种蓝色人种就是世世代代生活在这个空气稀薄、气候寒冷的自然环境中逐渐形成的特殊人种。

一些科学家从具有蓝色血液的动物身上得到了启发。

他们指出,在海洋中,有一种大王乌和马足蟹的血液是蓝色的,而海蛸和墨鱼的血液却是绿色的。

由此可见,血液的颜色是由血细胞蛋白中含有的物质元素所决定的。

使血液变蓝的叫血蓝蛋白,因为里面含有铜元素;使血液变绿的叫血绿蛋白,因为里面含有钒元素。

从这一理论出发,不难看出,蓝色人种可能是他们的血液中缺乏铁元素而铜元素过多造成的。

科学家通过对蓝色人种的分子染色体组进行分析,发现他们的遗传基因中的第八对和第九对染色体发生了变异,所以才导致他们的血液呈现出蓝色,这种变异很有可能是近亲结婚导致的血友病。

还有部分蓝色人种则是因为食用了过多的银质物品而导致身体看上去呈现蓝色,1966年,一位名叫 Rosemary 的妇女不幸成为蓝色人种。

她在1953年还是11岁的时候,为治疗感冒医生给她开了用鼻子服用的“神奇药品”,这种神奇药品大量含有银色的粉末。

结果14岁的时候,有人说你怎么看起来是那种颜色?她停止吃药,但是已经太迟了。

蓝色人种相关,绿色人种除了蓝色人种,在非洲大陆上还有着这样一群绿色人种,大约三千人左右,这个绿色人种族群一直生活在与世隔绝的洞穴中,这种绿色人种也是属于一种病理状态,绿色皮肤是因为皮肤下微血管的颜色所形成的。

在印度尼西亚一处与世隔绝的森林中,生活着一种黑白人,他们的头部像白人,而身体却是黑人,根据此特点,遗传学家称他们为“鸳鸯人”。

在哥斯达黎加流传着这样一个说法,如果一个人的血液是蓝色的,那就证明他是欧洲权贵的后裔,但是研究者发现蓝色人种并不是权贵的象征,这只是一种非常危险的出血性家族遗传病。

进而值得我们认真思考的是,蓝色人种是由正常的人类,由其特殊的生存环境导致的血液变异而形成了蓝色人种,又或许他们只是一种特殊人种存在,当然这样的说法就不能站在血液变异的基础上来看了。

这两种说法存在着争议。

所以目前为止,蓝色人种在我们的视野里蒙上了一层模糊的没有了解到的面纱。

或许蓝色人种还有其他神秘之处,目前为止我们还没有探索到。

由于蓝血人种只是由于血液的病态性而导致皮肤的变化,并不能称为新的人种。