5500万公里外:中国祝融号拍摄的真实火星影像,一片荒凉

【菜科解读】

你现在所看到的画面,是来自5500万公里以外的火星真实影像。

由中国的火星探测车祝融号所拍摄,从画面中我们可以看到一个最真实的火星,祝融号火星车的太阳能板都清晰可见,它的脚下则是一片充满着砂砾和碎石的黄色荒漠,而在远方的天空就是火星最具代表性的粉红色天空。

火星——死亡的地球中国火星车的登陆台

随着各个国家相继登陆火星之后,火星这个曾经距离我们地球遥不可及的星球开始真正地走入我们平民大众的眼中,那么你真的了解火星吗?为何各个国家都要争相探索这颗红色的星球,它又为何被某些人称之为死了的地球呢?而今天我们将跟随火星探测车以及火星轨道器的脚步,近距离地走进这颗红色的沙漠星球。

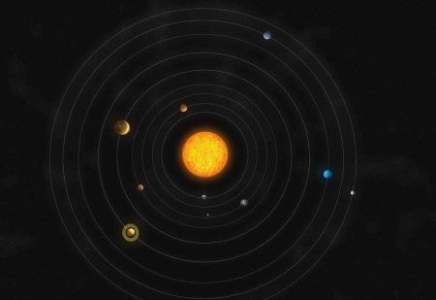

火星的位置太阳系模拟图

火星是太阳系四大岩石行星之一,它的外侧是太阳系岩石行星和气态行星的分界区小行星带,而它的内侧就是我们的地球。

火星全景图火星全景图(渲染)

这就是火星的全景图,整个火星因为覆盖了大量的赤铁矿,这使得火星整体呈现为橘红色,火星的体积很小,大约只有地球的15%。

正是因为如此,火星上的引力要比地球小得多,一个体重为100斤的人如果到火星之上那么它的体重会变成38斤(质量不变)。

火星地形特征火星有着一层极为稀薄的大气层,主要以二氧化碳为主,由于缺乏地质运动,在火星的大陆表面之上布满了大量的撞击坑,甚至还有峡谷、沙丘和砾石。

火星大陆真实影像探测车拍摄的火星

探测车拍摄的火星

这些都是由火星探测车所拍摄的火星大陆影像,我们可以从中看到一个极为清晰的火星大陆,在火星之上的砂砾、山丘、斜坡都清晰可见。

虽然火星上的景象和地球上的戈壁沙漠有一定的相似之处,然而火星之上却是一片生命的禁区。

迄今为止,我们仍然没有在火星之上找到任何生命存在的痕迹,那么既然如此,火星之上如此荒凉,为何又被很多人称之为死去了的地球呢?

火星上的水?根据目前的科学探知来看,火星之上有着类似地球地下水涌出的现象,它的南极冰冠有部分退缩,雷达数据显示两极和中纬度地表下可能存在水冰。

#p#分页标题#e#当然除了这些以外,火星探测车还在火星的土壤中找到了水曾经存在的证据,在火星大陆上存在着众多古老的海岸线以及河岸线,甚至还有古老湖泊所遗留的痕迹,这就意味着火星在以前是有着液态水的存在,而想要液态水能够长期地在星球大陆表面存在,这就对这颗星球的温度环境提出了很高的要求。

过去的火星因此科学家们认为,火星在数十亿年前很有可能是一个温暖而湿润的星球,在火星的表面之上存在着海洋和河流,甚至有可能存在着生命。

而火星在历史上的某个时期,曾经经历了一场非常可怕的环境变化事件,科学家们猜测,可能是因为小行星的撞击导致了火星磁场的消失,最终使得太阳风吹走了火星大部分的大气,失去大气层和磁场的火星再也无法维持温暖而湿润的环境,液态水大量蒸发消失,从而在随后的数十亿年的时间中缓慢变迁最终成为了如今的沙漠星球。

那么既然如此,火星已经成为了一颗死去的星球,为何地球上的人类还如此热衷于登陆火星呢?

距离近首先第一个是因为火星距离我们足够近,其实按照人类目前的科技来看,我们能够登陆的天体极为有限,大多都为太阳系内的天体,如水星、金星、火星、月球等,而这几颗星球都被人类探测器所造访过,而那些更加遥远的天体我们想要将探测车送上去几乎很难实现。

环境适宜第二个火星环境适宜,在整个宇宙中,大部分天体的环境都非常恶劣,以太阳系内的天体为例,四颗气态行星我们目前根本无法深入到它们的内部,而我们所能够深入内部的几乎都是岩石行星。

在太阳系内侧有着四颗岩石行星,水星距离太阳太近,同时它的大气层太稀薄了,这使得它有着非常极端的温度变化,我们的探测器到达水星之后几乎很难正常工作。

而金星的大气层又太厚了,它的大气压和温度极高,对探测器的要求非常之高。

而火星的环境就显得温和得多了,因为火星和地球非常相似,它的一年为686.971 个地球日,而它的一天为24小时37分,同时它的温度在冬天的-133℃到夏日白天的将近27℃之间变化,可以说火星是整个太阳系内环境最接近地球的一颗天体,再加上火星在以前很有可能诞生过生命,因此地球上的科学家才对火星如此着迷。

火星的价值虽然火星很有可能是一个死去了的地球,然而火星之上仍然可能有着很多有价值的数据,通过对火星的探测,不仅可以发展人类的航天技术,更可以为人类的未来打下坚实的基础。

因为在未来,地球也有可能经历环境的变迁,如果我们能够掌握远距离的星际航行技术,甚至实现星际移民的话,那么我们就有可能真正地走向宇宙,而火星就是人类的前哨站。

目前人类的探测车正在对火星的土壤进行钻探和研究,然而受限于技术的限制,我们钻探的深度极为有限,或许在未来,我们能够到达火星大陆之上,深入到火星岩层之下时,我们很有可能会看到一片令我们震惊的景象,在火星大陆之下很有可能埋葬了一个时代的生命!

中国传统风俗“初九拜天公"天公是指谁?

“天公”,即。

当这天的子夜(农历正月初八的子时,晚间23时)到来,家家户户会隆重祭拜天公,祈求神明庇佑、延年益寿。

关于祭天与天公的信仰已相当久远,可追溯至远古的夏商时期。

远古时期的人们,基于对未知事物的恐惧,以及敬畏大自然的力量,因而敬天畏天,衍生出天神崇拜,将“天"视为创造万物的神。

殷商时期,商人除了有祭祀人鬼(祖先)、敬天神地祇外,更有完整系统的祭天仪式。

而“天"也是卜辞卜问的对象,来年的收成、吉凶祸福,乃至于国家大事都要询问“天"的意见。

“天"原本没有具体形象,但因被赋予象征宇宙万物的至高存在,被进一步神格化、帝王化,便将人世间的帝王形象套在“天"身上,开始用“皇天上帝”、“昊天上帝”、“玉皇上帝”等各种称呼“天"。

而人世间的帝王,也借用“天"的概念,称己“受命于天”、“天命在身”,自称为“天子”。

《尚书.召诰》有载:“呜呼!皇天上帝,改厥元子兹大国殷之命。

惟王受命,无疆惟休,亦无疆惟恤。

……我不可不鉴于有夏,亦不可不鉴于有殷。

我不敢知曰,有夏服天命,惟有历年;我不敢知曰,不其延。

"《召诰》是周召公委托上书,告诫应当敬德,使周的天命能够长久。

可看出周代具有浓厚的天命观,而“天命”也成为中国各个朝代君主最为看重的事物,最后形成天命思想。

形成于时期的,将“天"迎至道教神仙界中,民众皆以“玉帝”为神中至尊。

而玉帝所呈现的形像,多是穿着秦汉帝王的冕服,但这头戴十二旒冕冠、身穿大裘的玉帝样貌,是直到唐宋时期才逐渐定型的。

但是天公地位太过崇高,让一般民众不敢随意擅自为其雕塑神像,多以专供天公的香炉─天公炉代替,因此各个庙宇皆设有天公炉,在祭拜庙宇主神之前,都要先朝外拜天公。

天公的信仰,不仅在毛泽东在《沁园春•雪》提到:“欲与天公试比高”,在日常俗语中处处可见,像是“姻缘天注定”,“天意难为”,流传甚广的闽南语歌曲《爱拼才会赢》歌词也称:“三分天注定、七分靠打拼”。

随机文章奈良时代简介大魔王贝利尔,曾是撒旦人选能力最强的堕天使之一ufo为什么都是圆的?阻力更小/转向升降更灵活(科学分析)南极为什么比北极冷,海拔更高/热量交换少/平均气温低20℃以上地震为什么预测不到,动物异象预测真的靠谱吗/准确率极低

中国科幻作品的艰辛历程,“姓科还是姓文”

2019年《流浪地球》开启了中国科幻电影的元年,然而中国科幻的元年应该是1978年。

1978年,大量科幻作品被译介进中国,《未来世界》、《铁臂阿童木》、《大西洋底来的人》等科幻影视的引入更在中国掀起了一股科幻旋风。

也是这一年,在北京召开了全国科学大会,提出“向科学进军”的口号,宣告中国“科学的春天”的来临。

这之后,中国大量科技、科普类出版社、科普报刊恢复正常工作,很多作者投入科幻小说创作中。

后来以纪实文学闻名的叶永烈正是中国科幻界的四位大师之一,他的儿童科幻作品《小灵通漫游未来》的出版标志着中国科幻文学的复兴;郑文光在大陆被称为“中国科幻小说之父”,他50年代就致力于科幻创作,70年代重新投入创作,发表了多部重要科幻作品,1980年成为世界科幻小说协会(WSF)成员,代表作有《飞向人马座》;童恩正的作品《珊瑚岛上的死光》曾被改编为中国内地第一部具有科幻色彩的电影;萧建亨淡出科幻界后由诗坐稳了第四把交椅。

鼎盛时期有一百余位科幻作者,发表了近千篇中短篇科幻小说,长篇科幻小说也有几十部。

” 但是科幻作品应该背负什么样的社会责任,在当时成了一个议论的中心。

时至今日,科幻作品的定义也没得到普遍认同,在当时的中国更是经历了一场“姓科还是”的讨论。

1979年,《中国青年报》刊登《科学性是思想性的本源》,批评叶永烈的小说是“伪科学”,会毒害青少年。

并认为限定给少儿看的科幻小说不适合写爱情、犯罪、社会反思的,否则就是低级趣味。

于是双方开始论战。

科普派坚持科幻文学应该承担传播科学知识的任务,当时的社会的主流态度也是这么认为的。

本来这场论战应该止步于学术界,但上世纪80年代,在当时有重要地位的科学家钱学森也加入战局后,情势发生变化。

他赞同科普派,主张科幻小说必须承担科普义务。

1980年,钱学森曾批评:“现在有些科普文章和某些流行的科学幻想小说,我看在思想上和科学内容上都有些问题。

”1981年,针对科幻影片,钱又批评:“科学幻想这一类影片可以搞,但它应该是科学家头脑里的那种幻想。

……应该搞那些虽然现在还没有搞出来,但能看得出苗头,肯定能够实现的东西。

……现在搞科学幻想片,太长远的东西是次要的,主要应配合四化,搞2000年的嘛。

文艺界的朋友对太空的东西很感兴趣,但这不是我们的重点,……这不是好题目。

什么是农业现代化,到了2000年是个什么情况,要给农民一个远大的理想,这是个好题目。

”该批评被《人民日报》刊发后,影响很大。

叶永烈的高产被认定为赚稿费、唯利是图。

魏雅华的成名作《温柔之乡的梦》写机器人妻子对主人百依百顺,温柔之极,却不能让人满意。

被批评为“反”、“一篇下流的政治小说”。

而这还不足以团灭中国科幻,真正的严寒即将来临。

1983年,中国科普界某些人本来就看不惯科幻小说,借助于当时的形势把科幻小说列为清除对象。

本来姓“科”还是姓“文”的讨论升级为姓“社”还是姓“资”,受到直接正面的打击。

当时以钱学森为首的科普派批评科幻作品,1983年10月31日,钱学森在中国科协发表讲话称:“有些人打着‘科普创作’‘科幻小说’的招牌,贩卖一些资产阶级、封建主义的破烂,因为它的影响面宽,我们必须十分注意;1980年,我曾向所谓科幻小说放过炮,认为有些根本不是科学幻想,而是荒诞、离奇,没有科学根据的无稽之谈,对广大群众是个严重污染。

” 也是在这年,遭到重点打击的叶永烈决心离开科幻界,科幻文学大师郑文光因脑溢血结束创作生涯。

一时间,所有的科幻出版部门,噤若寒蝉。

出版管理机关多次发文禁止刊发科幻小说,相关杂志纷纷停刊整顿。

中国科幻进入了10年的冰冻期。

直到1996年以后,钱学森才不再公开批评科幻文学,但此时中国科幻已经断档,连土壤都已经不复存在,日后成为中国科幻领军人物的刘慈欣手握作品却找不到可以发表的地方。

中国科幻界再次迎来春天是在上世纪末,1999年,《科幻世界》杂志发行,刘慈欣这一批新生代作家终于等到了中国科幻的春天。

随机文章俄亥俄级战略核潜艇威力惊人,导弹可摧毁120座中型城市广州不明飞行物悬浮湖面,引8万人讨论10%的人相信是真地球灭亡后我们人类能够去火星么,马斯克火星移民好处多多为什么科学的尽头是神学,连爱因斯坦都发现障碍物后面的神学家探索时间漏洞可以穿越,扭曲光线停歇时空穿越时空(打破时间禁锢)