战国策是谁编写的 战国策是谁主持编写的

这篇文章记载了刘邦的祖父刘太公在吕后还是一个孩子的时候,就把她嫁给了他。

刘邦当时还不是皇帝,所以他的祖父刘太公只是一个小小的官员。

后来,刘邦成为汉朝的开国皇帝,他的祖父刘太

【菜科解读】

战国策是谁编写的呢?它的名字叫《吕氏春秋·季冬记下·先王之政·本纪第十七·太史公自序第十七·季冬记下·先王之政·本纪第十八·太史公自序第十九九·吕后传》。

这篇文章记载了刘邦的祖父刘太公在吕后还是一个孩子的时候,就把她嫁给了他。

刘邦当时还不是皇帝,所以他的祖父刘太公只是一个小小的官员。

后来,刘邦成为汉朝的开国皇帝,他的祖父刘太公也被封为侯爵。

然而,在刘邦称帝后,他的祖父刘太公却没有得到任何赏赐。

在中国历史上,士人官圈里存在一些潜规则,只可意会,不可明说,比如,对于古籍中的谋略书,高官权贵、军政要人私底下读得津津有味,而在场面上却往往劝诫年轻人不要轻易去阅读,避免因受影响而萌发离经叛道的思想。

《战国策》就是这样一部古籍,它不属于经书正史,不符合儒家的道统精神,被认为是离经背道的。

一些经学大儒视《战国策》为洪水猛兽,告诫应远离它。

比如,唐宋八大家之一的曾巩,曾经重校过《战国策》,但他校此书的目的是“使后世之人,皆知其说不可为,然后以戒则明”。

在他看来,此书属于“害正”之“邪说”,是万万读不得的。

(参看曾巩的《重校战国策序》)

《战国策》记述着纵横之术,隐藏着谋略秘密,而这种谋略智慧完全不同于儒家所主张的内圣外王之道,是很多士人官宦表面上不喜欢谈论的,但是,对于此书,历朝历代的王侯将相们却在明处规劝朝臣属将千万别去读,可是,他们在背地里却将此书细心揣摩,领略捭阖之道。

那么,《战国策》到底是怎样一本古籍呢?

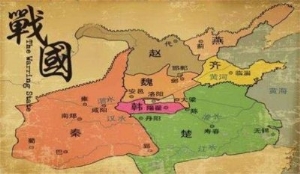

第一,《战国策》所描述的时代战乱纷争、礼坏乐崩的时代

《战国策》记述了一个群雄逐鹿的时代,这个时代不同于春秋时期,在春秋末期,列国世袭的大臣靠着继承的特权,聚集财富,收养门人,其势力不断扩大,形成特殊的地位,而当时机一成熟,这些权臣便挤压君主,抢夺君王地位,导致各国内乱频起。

比如,晋国便发生了韩、魏、赵三家分夺君王权力的事;在齐国,田姓大夫夺了姜姓的天下,王权掌控者易姓;就连周王室也丢了许多的土地,分裂为东、西周,而两周的君主便失去了傲视天下的“共主”地位,沦落为与宋、鲁等小国同等的卑贫地位。

当时,秦、楚整合了各派各派力量,结束内乱,将势力伸张到中原,而北方的燕国则向南显示威力,形成秦、楚、燕、韩、魏、赵、齐七雄纷争的杂乱局面。

致使周王室名存实亡。

世袭的大臣有的乘势力的增强而变成了君王,有的却失势衰落了,沦落到无权无势的地位。

专制集权的新君王蔑视旧贵族,置之不理,他们不再那么重视出身,而是大肆重用出身贵贱不同的能人智士,原有的封建制度瓦解了。

而孔子所颂扬的周朝的礼乐制度也随之崩溃。

战国时代

对于《战国策》所描绘的时代,明末清初的思想家顾炎武有一段很好的描述:

“春秋时犹尊礼重信,而七国则不言礼和信矣;春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹言祭祀,重聘享,而七国则无其事矣;春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣;春秋犹宴会赋诗,而七国则不闻矣;春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣;邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间。

”(顾炎武:《日知录》卷十三《周末风俗》)

显然,七国争雄的年代,不再尊礼重信了,不再宗周言王了,不再重视祭祀聘享,出现了“邦无定交,士无定主”新局势,礼坏乐崩,列国纷争,这就是战国时的基本局势。

第二,《战国策》描述了纵横捭阖、伐交雄辩的策士们

首先,“士”这一阶层迅速崛起,为列国君王所尊重和重视。

战国一百四十多年,礼坏乐崩,宗周瓦解,祭祀日微,宴会无诗,轻义重利。

这时候各国纷争激烈,国与国之间关系紧张,战事频繁,儒家的仁义在列国激烈的争雄中显得毫无价值,像孟子这样的儒学名士在这时期也不适时宜,得不到重用了。

而代之而起的是一些有实际智谋和纵横才学的人,“士”的阶层迅速发展起来,赶上大显身手的好时机,而最热门的人就是“策士”,就是后来所说的“说客”,他们驰骋于政治舞台,纵横于国际外交活动中,捭阖纵横,呼风唤雨。

《战国策》

显然,《战国策》所反映的时代具有区别于春秋时期的显著特点,其中,“贵士重策”就是其中最明显的特点之一。

对士的尊重和重用,对计策、谋略的重视,取代了原来对儒家、仁义的崇尚。

《战国策》的编校者刘向在《战国策序录》中说:“孟子、孙卿儒术之士,弃捐于世,而游说权谋之徒,见贵于俗。

”策士们备受重视,达到“所在国重,所去国轻”的重要程度,各国纷纷招纳有谋略的策士,希望能借助于策士的策略,达到富国强兵的目的。

#p#分页标题#e#其实,墨子早就有关于策士对国家重要性的论述。

墨子说:类似的看法,《墨子》第一篇《亲士》说:“入国而不存其士,则亡国矣。

见贤而不急,则缓其君矣。

非贤无急,非士无与虑国。

缓贤忘士,而能以其国存者,未曾有也。

”(《墨子·亲士》)

策士关乎国家的兴亡,策士的智慧、计策、谋略能给君王带来富国强兵的政策主张,比起儒家的仁义理论,比起传统的世袭身份等都重要得多。

君王需要策士,因为在列国纷争的年代,只有策士最有可能利用谋略帮助君王在竞争中获得胜利,以巩固其统治地位;只有策士能帮助君王富国强兵,威慑邻国,称雄称霸。

在重视策士的社会气氛中,当时很多君王都能礼贤下士,而在列国,贵士、养士、尊士,以及拜士为师的风气很是盛行。

据《史记》记载,“当是时,魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士喜宾客以相倾。

”(参见《史记》之《吕不韦列传》)这就是历史上很有名的“四君子”广收门客、招贤纳士的事例。

而秦昭王召见范睢的例子,可以说是当时最典型地表现了君王对策士极为尊重态度:

史书精彩地记述了这个例子:秦昭王知范睢来,“屏左右,宫中虚无人,秦王跪而请曰:‘先生何以幸教寡人?’范睢曰:‘唯唯。

’有间,秦王复请,范睢:‘唯唯。

’若是者三,秦王跽曰:‘先生不幸教寡人乎?’”(参看《战国策》之《秦策三·范睢至秦》)

这里描述得很形象生动:秦国君屏退左右,在虚静的宫中下跪求教,再三请求。

很明显,策士高高在上,郡王毕恭毕敬。

这反映了当时的各国君王,都注重招纳士宾而礼请为上宾或或聘为谋士的风气。

列国纷争,谁能重视人才储备,谁就有希望富国强兵。

其次,策士们向君王提供智慧、谋略,而换取的是政治权利、高爵厚禄,以及显赫地位和大量财富。

对于战国时的策士们来说,他们为各国君王出谋划策、治政领兵,并不是忠君王、行仁义,在策士们看来,仁和义已经不是最重要的,只有权和利益才是他们所追求的,这是战国不同于春秋的另一个重要特点。

春秋时,儒家强调“君子喻于义,小人喻于利”,士人是耻于谈利的,而这种观念到了战国时期,已经被重利轻义的价值观所取代。

对策士来说,为哪个君王出谋划策并不是最重要的,最重要的在于哪个君王能赋予他们权力,能让他们得到权力、地位和名利。

对此,著名的策士苏秦有一段表明自己心迹的话,说得非常明确:“安有说人主,不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?”(参见《战国策》之《秦策一·苏秦始将连横说秦》)这即是说,在苏秦看来,为君主谋划是次要的,而首要的目的在于通过谋划能够得到“金玉锦绣”,能够取得卿相的尊贵和权威。

史书还记载了苏秦当宰相前后的不同表现的例子,更明显地反映了那个时代策士们对权和利的赤裸裸的追求。

苏秦(剧照)

这例子很精彩,所讲述的内容值得转述:

苏秦在拜别他的恩师鬼谷子之后,回到阔别多年的穷困家中,或许被认为学有所成而将会有出息,所以,他受到父母、嫂子和妻子的盛情欢迎。

可是,当苏秦以自强自重、富国强兵的大道理游说周显王时,周显王却认为苏秦所说的空疏无用、不切实际,苏秦只好无功而返。

游说失败后的苏秦变卖财产,想去秦国游说,但家里人怀疑他的能力,开始反对;苏秦坚持去游说新掌权的秦惠文王,通过历史政治实例和当时战争形势来游说秦王,为秦王描绘了一幅兼并诸侯列国、吞占周王室、称霸天下的宏伟蓝图,可是,秦惠文王虽被苏秦滔滔不绝的劝说唤起称霸雄心,但却认为要采用苏秦的策略时机未到,所以,并没有重用苏秦。

苏秦不死心,又编录了一本历史上攻战取胜、霸夺天下的书献给秦王,但秦王犹豫不决,加上秦国高官对苏秦的嫉妒,苏秦的游说又失败了,得不到秦王的重用。

于是,苏秦狼狈地返回。

此时,史书描绘了苏秦的狼狈相:皮袄破了,腿上打着裹脚,脚穿着草鞋,挑着旧行囊,背着破书,容形枯槁,神色憔悴,脸色黑黄,显得失意疲惫。

回到家里,正在织布的妻子不理他,父母不和他说话,嫂子不给他饭吃,对着薄情的一幕,苏秦悲叹地说“失意了,妻子不把我当丈夫,嫂子不把我当小叔子,父母不把我当儿子。

这都是我的罪过。

”(参见《战国策》之《秦策一·苏秦始将连横说秦》)

#p#分页标题#e#还好,苏秦没有消沉,据说他发奋苦读姜太公的《阴符》,参透其中精妙,揣摩演练游说之辞。

他转向东方游说六国。

这回成功了,赵国君王在宫门外迎接他,密谈之后,封他为武安君,并授以相印。

于是,苏秦的地位和神态全变了,史书记载:

有兵车百辆,锦绣千束,白璧百双,黄金数万,跟着苏秦后面,他到各国约谈合纵大计,拆散连横,以此来抑制强秦。

苏秦赵国拜相,秦国不敢出兵函谷关,当时天下众人,威武的诸侯,掌权的谋臣,都要听命于苏秦来决策。

苏秦也很了不起,有他的绝招:

他不费一斗军粮,不征一个士卒,不派一员大将,不坏一把弓,不损一支箭,就能使诸侯和睦相处,亲密胜于兄弟。

真可谓是:贤能的人当政,天下顺服;能人得到重用,天下顺从。

(参见《战国策》之《秦策一·苏秦始将连横说秦》)

苏秦有一个住陋巷、掘墙当门的穷困潦倒的人,摇身成了乘坐豪华战车,骑高头战马,游历天下的显赫人物,他在各诸侯国的朝廷上游说君王,使君王左右亲信不敢开口,天下无人能敌。

更明显的是,当苏秦要游说楚威王,路过洛阳,父母得知,赶紧整理房间,清扫道路,顾乐队,备酒宴,出城三十里远迎。

妻子敬畏得不敢抬头看,只能侧眼偷观他的威仪,侧耳听他说话,嫂子跪在地上不敢起来,像蛇匍伏在地上爬,叩头谢罪。

苏秦问:“嫂子以前待我那样傲慢不逊,而现在又如此卑贱下作呢?”他嫂子回答:“因为你现在地位尊贵、财多富裕。

”苏秦感叹地说:“唉!一个人穷困潦倒时,父母都不将他当儿子,而一旦富贵显赫,亲戚朋友都感到畏惧。

人生在世,权势和富贵,是千万不能忽视的!”(参见《战国策》之《赵策二·苏秦从燕之赵》)

这非常典型地反映了战国的重利轻义的观点,苏秦的至亲家人,对穷富卑尊的苏秦,态度完全不同。

苏秦本人,也不讲任何信用,不遵任何的礼义,游说秦王不成,毫不犹豫地改换门庭,转为游说六国反秦,而目的在于金玉锦绣、卿相尊位,追逐的目标是权势和富贵。

第三,《战国策》的纵横谋略思想及其和影响

首先,《战国策》是一本与儒家孔孟的书完全不同的典籍,是对记述纵横家思想的珍贵古籍。

如果说,当时的东方鲁国是比较注重历史文化,倡导仁义,注重礼仪,士人重视以儒学的仁政之说来劝告君王的话,那么,秦晋等国则是更注重从现实的军事、政治需要来思考应采取的策略,有追逐权势和富贵的倾向,有较强的重利轻义观念。

当时的纵横家们多是以捭阖策略和军事韬略来游说君王,表示能助其称霸天下。

孔孟的书是由他们的弟子们编辑而成的,而《战国策》成书过程却是相对比较复杂曲折的。

据说,西汉时,宫廷的藏书密室中珍藏有很多战国时的史料,但这些史料皆残缺错乱,一些残简上的字只剩下一半,如“趙”字只剩下了“肖”、“齐”只剩下“立”等,这种状况误通篇不少,而当时的经学家、文史专家刘向整理了宫廷密室所藏的战国史料,将称为《国策》《国事》《短长》《事语》《长书》《修书》等的各种书籍,并根据东西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二个国家次序进行划分,把各书的资料分别编入十二国中。

刘向画像

刘向认为,这些史料大多是记述战国时游说之士的策谋和辩言的,所以,他将所编辑的书其定名为《战国策》。

从这一角度看,《战国策》是一部上接《春秋左氏传》,下接陆贾《楚汉春秋》的战国史书。

刘向之前,蒯通撰有《隽永》,论述战国时游说之士的权变和他自己关于纵横之术的理论。

有学者认为刘向所依据的《短长》《长书》《修书》等史料,很可能直接来源于蒯通的《隽永》,故而认为蒯通该是《战国策》的作者之一,当然,这一观点仍存在证据不足的疑惑。

所以,学术界多数人认为,《战国策》中文章是由战国时许多人共同编写的,而刘向功绩在于将战国的、文章、史料进行分类、校正、润色,并给予一个适当的命名。

让刘向没有想到的是,他取的这一书名却被用来指称一个时代,叫“战国时代”。

其次,《战国策》是被史学界认为是上承《左传》下启《史记》的一部史书。

#p#分页标题#e#原本,《战国策》并没有那么受重视,曾被大多数经学家、儒家学者当成是离经叛道之书,可是,从《汉书·艺文志》开始,它却被列于《史记》之前,归入“春秋”的类别,认可它具有正史的价值。

显然,《战国策》被肯定具有珍贵的史学价值,同时又具有纵横家谋略典籍的意义。

一方面,它真实记述了春秋末期以后一百四十年多中的许许多多的历史事件,从史学史价值来看,《战国策》是上承《左传》下启《史记》的一部史书,在史书体裁的发展变化过程中,它起着由编年体向纪传体过渡的桥梁作用。

在另一方面,《战国策》不同于严格的国别史,它所记录的主要是那个时期策士、纵横家游说列国的政治方略、斗争策略和处世良方,特别是游说辩辞、策士权谋,以及划交智谋。

它反映了当时非常重要的一种社会现象,即从君王公卿、世袭诸侯到新兴的“士”的阶层的核心地位的转换,描述了“士”阶层的代表,即纵横家们运筹帷幄、纵横捭阖、叱咤风云的新兴政治人物的风采。

书中所记述的滔滔雄辩、精妙谋划和奇妙智术,至今仍令人叹为观止。

很明显,它是一部纵横家的谋略宝典。

现今版本的《战国策》共33篇,《西周策》1篇;《东周策》1篇;《秦策》5篇;《齐策》6篇;《楚策》4篇;《赵策》4篇;《魏策》4篇;《韩策》3篇;《燕策》3篇;《宋卫策》1篇;《中山策》1篇。

这是元朝泰定二年(1325)年由东阳人吴师道依据曾巩校补本修订完成的版本。

吴师道所编校的《战国策校注》通行至今;其他的版本也很值得注意,比如,宋人鲍彪改变原书次序作了新的注版本;近代的金正炜所编的《战国策补释》等。

1973年,湖南长沙马王堆出土西汉帛书,其中有记述战国时事的,定名《战国纵横家书》,与《战国策》内容相似,可补今本《战国策》之讹误与不足。

这些关于“战国策”的书籍都表明了《战国策》确实是纵横家的谋略经典。

再次,《战国策》有非常重要的语言学和文学的价值。

从语言表现方式看,《战国策》浅出深入,既言简意、流畅犀利、幽默风趣,又能点中要害,鞭辟入理,抓住主题。

该书的作者善于用生动的寓言故事来说明抽象的事理,笔调辛辣,寓意深刻,铺陈畅扬,说理透彻,是古代论辩文的典范。

其中很多寓言和比喻后来成了著名的典故,比如画蛇添足、狐假虎威、惊弓之鸟、南辕北辙、鹬蚌相争等,流传至今,仍生动有趣而又意味深远。

从文学上看,《战国策》文笔优美,叙事说理形象生动,刻画人物栩栩如生,对人物的描绘文采飞扬,对论辩的描述气势宏伟,对后世文学产生了极为深远的影响。

汉代散文大家贾谊、晁错、司马迁等,宋代的苏洵、苏辙、苏轼、曾巩等,都受到《战国策》的影响。

此外,《战国策》之中工整的对偶和排比句法,以及主客对答、抑客申主的写法,很可能对汉赋也有过重大的影响。

最后,《战国策》对于纵横家谋略思想和谋略文化的传播,是它的最显著的贡献。

在战国时期那个波澜壮阔、风起云涌、铁血争斗、变革图新的特殊时代,纵横家们叱咤风云、经天纬地的雄才大略,以及游说策划所表现出来的谋略和智术,通过《战国策》活生生地传留下来,让后人能清晰和深刻地了解战国时代策士们的纵横谋略和论辩智术。

《战国策》是当之无愧的古代谋略宝典。

《战国策》是继《鬼谷子》之外的一本极为重要的纵横谋略典籍,它永远是耐人寻味的。

它既是史书又不完全是史书,它的谋略文化价值很有代表性。

《战国策》之前,有《左传》具有史书的严肃性,但也已具有相当的谋略文化的价值,南怀瑾先生把《左传》和《战国策》列在一起,视为纵横之书。

《左传》也表现了深刻的谋略思想,书中描写了很多的谋略典例。

比如,通过对一百多次战争的描写,表达列国纷争时的崇霸思想,像“城濮之战”,晋文公“取威定霸”,奠定了霸主的基本地位;“邲之战”(两棠之役),楚庄王一战显威,称雄中原等。

作者都是站在颂扬的角度,着意渲染,颂赞称雄霸主思想。

再如,通过战争和政治斗争的记述,描写了很多的计策和谋略。

譬如,鲁庄公用曹刿的“一鼓作气”之计,击败齐师;再如,晋军用年轻将领范匀的“塞井夷灶”之计,置之死地而后胜;又如,郑人以“空城之计”,迫使楚军迅速撤军;还有,晋军统帅栾枝以“曳柴扬尘”之计,诱楚军上当,大败楚军等。

#p#分页标题#e#而《战国策》比《左传》写得更具体,更形象,更真实,虽有渲染,但不一味颂扬;虽有夸张,但往往从根据看是合情合理的。

《战国策》所描绘的策士的纵横谋略,所表现的捭阖善辩的智者风范,对后世政治家显然影响是很大的。

如汉代涌现出陆贾、边通、主父偃、徐乐、邹阳、严助、庄安等一批纵横捭阖的智者,极很可能与《战国策》的影响是有密切关系的。

其实,就连正史名著,如《史记》《三国志》《资治通鉴》等,也明显受《战国策》的影响,用形象生动的语言说人物,以情节性表现方式来描述战争,以智术来阐述政坛权谋,以韬略来表现宫廷争斗,让史书有了纵横谋略的印记,这不就是《战国策》给史书带来的影响吗?《战国策》作为谋略文化典籍,给史书注入了“智谋”,在这个意义上,它作为纵横谋略的经典,其影响超过了另一纵横家理论著作《鬼谷子》。

当今,国际竞争异常激烈,商业竞争复杂多变,现阶段其实也处在广义的“战国时代”,国际间的角逐没有停止,我们更需要“战国策”,竞争的方略是相通的,竞争时代都需纵横捭阖的策略,需要谋略智慧,《战国策》在纷繁复杂、竞争不断、角逐激烈的当今时代,是具有非常重要的借鉴意义的。

唐伯虎到底有多惨,从他画的画写的诗就可以看出来

相信大部分人印象中的唐伯虎都来源于张家辉的《金装四大才子》、的《唐伯虎点秋香》等一系列影视剧,唐伯虎给大家的印象也是爱自由,腹有诗书气自华。

当然,唐伯虎24岁以前还真的就是这影视剧中的模样。

唐伯虎从小就是“别人家的孩子”,学习好读书好,还。

15岁的时候就以第一名的成绩补苏州府府学附生。

18岁的时候娶了结发妻子徐氏。

24岁本命年的时候,命运的齿轮就开始转动了。

按现在的话来说,就是犯太岁了,而且一犯就犯了一辈子...... 这一年(1494年)开始,唐伯虎的父母、妻子、儿子、妹妹相继离世,家境越来越贫穷,在好友的劝说下,决定开始走仕途,备战。

没让人想到的是,还有更惨的事情等着他。

弘治十二年(1499年),唐伯虎中了解元,相当于现在省考第一,当个官是没问题的。

但是,因为受科举案的牵连,唐伯虎被罢黜为吏,并且他被终身禁考了! 他觉得这个吏有点丢脸,坚决不上任,拿着行李就回家。

回到家他发现,第二任老婆卷着家里不多的财产跑路了! 唐伯虎此时简直就是官场失意,情场惨淡啊! 这个时候的唐伯虎不能通过科举改变命运了,家也没了,他开始堕落了。

唐伯虎那阵子天天喝花酒,没有钱了就给别人画假画,要不就是春宫图。

现代人觉得唐伯虎风流潇洒,跟他画太多女人了也有关系。

其实他画来画去,都是在画那个孤独的、矛盾的、的自己罢了。

可能是时来运转吧,他35岁的时候被皇叔宁王花重金聘去当幕僚了。

在大家都为唐伯虎开心的时候,上天又泼了一盆冷水下来。

原来宁王这厮打算造反!?! 这真的是坑死唐伯虎了,他为了跳出这个坑,只得:装疯卖傻。

他吃屎喝尿还裸奔,最后被宁王赶了出来。

唐伯虎知道,自己这辈子算是与当官无缘了,也绝对没有翻身的机会了。

这段日子对他来说是灰色的,是绝望的。

这个时候他做了那首人人都听过的诗《桃花庵歌》 世人笑我太疯癫,我笑世人看不穿。

小时候觉得这首诗当真很有意境,桃花庵桃花仙的,听起来就很不错,可惜事实并非这样的美好。

唐伯虎这个时候穷的只能捡点桃花买酒喝了。

唐伯虎还有一首诗是这样说的: 三日无烟不觉饥。

这意思就是,三天三夜没吃饭了,饿到已经不觉得饿了。

你们能想象到有多惨吗? 可就是在这段最穷困潦倒的时候,唐伯虎创作了他这一生最著名的画作《春山伴侣图》 经历了如此多坎坷后的唐伯虎,把他所有的心境所有的感想,所有复杂的情感都画进了画里,你们能读出哪些呢? 在生活这样的摧残下,唐伯虎也没有坚挺几年,在他53岁的时候写下了绝笔: 生在阳间有散场,死归地府也何妨。

阳间地府俱相似,只当漂流在异乡。

他已经惨到无论是人间还是地狱,都没有他的立锥之地了。

历史有时候真的很无奈,一个被时机耽误了的才子,就这样结束了他的一生。

看完了唐伯虎的一生,你们有怎样的感想呢? 们还是像之前那样喜欢他?羡慕他? 或者又有怎样其他的情绪呢? 随机文章诸葛亮决意杀魏延!不是反骨是为啥?真相只有「4个字」汉景帝和亲政策对汉武帝的影响宇宙中最恐怖的生物,肉身畅游太空吸收暗能量(无敌)蚊式战斗机用的什么木材,专用巴尔沙木制造(速度碾压德军战机)揭秘人工智能会取代人类吗,就连霍金都不看好人工智能的未来

社保写的缴费基数是什么意思,个人可以交社保吗(2025年3月25日)

社保里面的缴费基数是什么意思是正常缴费吗?社会保险缴费基数,简称社保基数,指的是职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。

这个基数是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来确定的。

它是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据。

1、社保缴费基数的确定一般来说,社保缴费基数是职工个人上年度工资收入总额的月平均数。

对于新进单位的员工,则以其起薪当月的足月工资收入作为缴费基数。

参保单位的缴费基数则是本单位全部参保职工月缴费基数之和。

职工的上年度工资收入总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。

2、社保缴费基数的上下限社保缴费基数有上限和下限之分,具体数额根据各地区实际情况而定。

一般来说,如果职工工资收入高于当地上年度职工平均工资的300%,则以当地上年度职工平均工资的300%为缴费基数;如果职工工资收入低于当地上年度职工平均工资的60%,则以当地上年度职工平均工资的60%为缴费基数。

职工工资收入在这两个极限之间的,则按实际工资收入申报。

3、缴纳基数时的注意事项在计算社保缴费基数时,应纳入一些额外的收入,如单位从职工工资中直接代扣代缴的各项社会保险费、住房公积金等,单位支付的交通补贴、电话补贴等,以及单位通过税后利润提成或分红支付给职工的工资等。

总的来说,社保缴费基数是确定社保缴费金额和享受社保待遇的重要基础,它的确定需要遵循一定的规则和标准。

个人可以交社保吗个人可以交社保。