秦始皇嬴政修筑长城的用意,仅仅是为了抵御外来入侵吗

【菜科解读】

匈奴残部望风而逃,远遁大漠。

然而胜利的秦军得到的命令却不是继续攻占漠北,而是转攻为守,三十万大军以战国时期燕、赵、秦的北方长城为基础,就地修筑长城,从西北的临洮一带一直延伸到辽东,形成了横贯东西的。

那么为何放弃进攻,而选择修筑长城呢? 事实上,任何一种军事力量都是由其背后的社会结构所支撑的,在秦军的背后是一个刚刚被整合起来的黄河流域铁器时代初期的农耕文明,这就决定了秦军乃至日后所有从中原发家的军政集团都无法做到对匈奴-鲜卑-突厥-蒙古等一系列草原游牧势力的彻底消灭。

地理学上讲到:“长城走向与400毫米等降水线相重合”。

这条线对于中国古代史而言,是最为重要的地理分界线,与它能够相提并论的可能唯有秦岭淮河一线了。

这条长城线,虽然对于我们现代工业文明而言并不是一个足以影响到社会结构分野的分界线,但它对于以成熟的农耕文明为古代文明主体基石的古代史而言,是至关重要的。

这条长城线以北,就是古代农耕文明所无法存续的气候环境,若想在这种环境下维持军事存在,就必须付出远超黄河长江腹地十倍百倍的成本来:农耕人口必须靠迁徙、降水稀少必须靠河流绿洲、寒冷环境只能产出远低于中原的产量、服装被褥的生产也需要靠黄河流域产出补给,若不是河套平原的连片阳坡河边绿洲的存在,蒙恬戍边压根就不可能实现。

换言之,农耕文明在河套平原存在的情况下,能够做到戍守边塞便已经相当不容易了,向阴山以北地区的扫荡与征服就更是难上加难。

从秦汉帝国的巅峰时期——一朝不断打击匈奴,以至于后期国力虚耗到流民四起的程度,就可以看出“灭匈奴”对于秦汉两个帝国的成本是何其之大。

而且,秦朝在空间上其实仅仅是以黄河流域作为基本盘的政权,其对南方长江流域乃至关东地区的治理“熟度”远远不够,而匈奴在此时虽然尚未完全控制塞外之地,但也是单于夺位并拳打四方之前,实力未必能够小觑。

从空间资源调集程度上讲,刚刚经历战国时期兼并战争的黄河流域未必能够负担得起跨气候带的远征作战,并一举挫败刚刚成为阴山霸主的匈奴。

更何况,秦军的主体构成依旧是战国步卒,并不具有在战略机动性上能够在漫漫草原抗衡并歼灭全民皆兵、全兵皆骑的匈奴主力之条件,在获得优良马种与天然马场以前,在阴山与黄河之间建筑边塞堡垒(秦长城的基本形态),充分利用步卒的守城优势,把一个个边塞相呼应地连缀在河套平原上,并充分利用北方的各处山脉(从燕山到阴山)才是秦王朝在前述自然地理环境下的最优选择。

加之匈奴远在蒙古高原,倘若秦军出动,势必使得补给线加长,不利于后勤的供给,对于战争的持续有很大影响,再加之六国灭亡后关东需要安抚,南方也需要加大投入,出于种种考虑,秦始皇于是没有进攻匈奴,而且修筑了长城。

随机文章刘备野心有多大?4个儿子名字连起来竟暗藏天机清朝入关奇闻!只欠官府一文钱探花竟弄丢了乌纱帽运20大型运输机数量猜测,未来100架造价20亿元中国飞豹战斗机的性能解析,比狂风战斗机稍弱(疑设计过时)海王星的卫星有几个,海卫一直径最大/逆海王星而行(共14个)

秦始皇的墓穴为何不能开启?看完内部结构真壮观

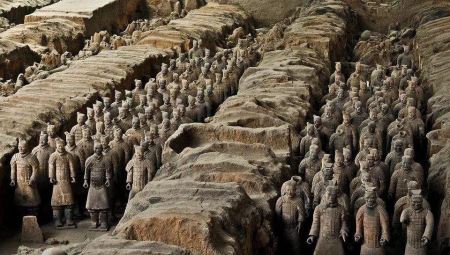

这座位于陕西省西安市临潼区的帝王陵寝,不仅是中国第一批世界文化遗产、第一批全国重点文物保护单位,更是国家AAAAA级旅游景区,吸引着无数游客前来探寻其神秘面纱。

然而,尽管我们对其内部结构充满好奇,但秦始皇陵的墓穴却迟迟未能开启。

这究竟是为什么呢?首先,从考古保护的角度来看,秦始皇陵的开启面临着巨大的挑战。

自明定陵事件以来,中国已经制定了严格的考古保护政策,禁止主动开启帝王陵墓。

这是因为陵墓中的文物和遗迹一旦暴露于空气中,很容易受到氧化和侵蚀,从而导致其损坏甚至消失。

因此,考古发掘必须基于保护文物的原则进行,任何考古工作都要经过保护性发掘和抢救性发掘。

而秦始皇陵规模巨大,结构复杂,一旦开启,不仅会对陵墓本身造成破坏,还可能对其中的文物和遗迹造成不可逆的损害。

其次,技术限制也是秦始皇陵不能开启的一个重要原因。

尽管考古技术已经取得了长足的进步,但目前的技术水平还不足以满足挖掘秦始皇陵的需求。

秦始皇陵的结构复杂,内部可能存在着大量的机关和陷阱,这些都需要专业的技术手段来应对。

此外,陵墓中还可能存在着大量的水银等有害物质,这些都需要在挖掘过程中进行特殊处理。

因此,在没有足够的技术支持的情况下,开启秦始皇陵的风险极大。

再者,高昂的成本也是秦始皇陵不能开启的一个重要因素。

秦始皇陵规模巨大,占地超过56平方千米,是故宫的78倍,是梵蒂冈的128倍。

如此庞大的工程,其考古发掘的成本自然也是天文数字。

而且,由于秦始皇陵中的文物和遗迹数量众多,种类繁杂,其保护和修复工作也需要大量的资金和人力投入。

这对于任何一个考古机构来说都是一个巨大的挑战。

最后,我们还需要考虑秦始皇陵中可能存在的水银问题。

史书记载,秦始皇陵内含有大量的水银。

根据专家的探测发现,秦始皇陵地宫封土中的水银含量异常,推测地宫内的水银超过100吨。

水银是一种剧毒物质,如果处理不当,可能对陵墓周围的环境和人员产生严重影响。

因此,在没有足够的技术手段和安全保障的情况下,开启秦始皇陵无疑是一场灾难。

除了以上这些原因外,我们还需要考虑到秦始皇陵作为一个重要的历史文化遗产的价值。

秦始皇陵不仅是中国古代劳动人民智慧和艺术的结晶,更是中华民族的历史和文化的重要载体。

它的保存和传承对于我们了解和认识中国的历史和文化具有非常重要的意义。

因此,在考古发掘和保护工作中,我们需要充分考虑到这些因素,确保秦始皇陵能够得到妥善的保护和传承。

综上所述,秦始皇的墓穴不能开启的原因是多方面的。

这不仅涉及到考古保护、技术限制、高昂的成本以及水银问题等多个方面,更涉及到对历史文化遗产的尊重和保护。

因此,在未来的考古工作中,我们需要充分考虑到这些因素,确保秦始皇陵能够得到妥善的保护和传承。

同时,我们也需要通过科技手段不断提高考古技术水平,为未来的考古工作提供更有力的支持。

秦始皇陵地宫?相当于78个故宫究竟靠什么支撑庞大的内部空间

唯独秦始皇陵地宫还是一个谜,根据《史记》中的记载,地宫规模极大。

后经考古专家证实,真实的秦始皇陵地宫相当于78个故宫。

如此以来,问题也就随之产生,秦始皇陵地宫规模这般大,究竟靠什么支撑庞大的内部空间?秦始皇陵地宫里边究竟是什么奇珍异宝,我们目前不得而知。

目前可以依托的史料,仅仅是《史记》中笼统的介绍。

按照《史记》的描述,地宫可以说是咸阳城的翻版,无法想象的大。

不得不佩服司马迁,一辈子不肯能进入秦始皇陵地宫,竟然能把秦始皇陵地宫描述的那么邪乎。

根据考古专家的努力已经得知,秦始皇陵地宫中的水银造成的江河湖海,基本上与我国渤海、黄海的位置一致。

可见,秦始皇陵地宫倾举国之力啊!通过多年的考察,考古专家大致探测出了秦始皇陵地宫的位置大小。

早在1962年,考古专家都知道秦始皇陵地宫的面积在56.25平方公里,相当于78个故宫的大小。

不仅如此,单单秦始皇陵地宫的墓室大小都有一个标准足球场那么大,可想而知秦始皇地宫有多大?既然秦始皇陵地宫内部空间如此之大,那么究竟是什么来支撑如此庞大的内部空间呢?考古专家已经意识到了这一问题,根据多年探测,已经明白了支撑起如此庞大的内部空间的正是坚硬无比的夯土墙。

所谓的夯土墙,也可以理解为是秦始皇陵地宫的宫墙。

秦始皇陵地宫位于地下30多米的位置,夯土墙的承重能力达不到根本就无法确保秦始皇陵地宫的安全。

据悉,夯土墙高度都有30米,南墙宽度在16米,而北墙宽度在22米。

夯土墙的堆砌过程,非常的苛刻。

秦国制度中最好的地方就是有统一的标准,一段夯土墙建成之后,会有强弩射击,以插不进墙体为标准。

否则,不管墙体建成什么样都得推倒重建。

所以,秦始皇陵地宫的夯土墙质量超乎现代人的想象。

不仅质量可靠,而且夯土墙的硬度与精致程度,也是我们无法想象的。

秦朝的夯土技术,可以参照秦直道遗址,到现在的夯土都是坚硬无比。

考古专家表示,秦始皇陵地宫的夯土墙每一层都是用细土堆砌碾压,厚度约在五六厘米左右。

历经千年,秦始皇陵地宫的夯土墙已经坚硬无比,支撑起秦始皇陵地宫庞大的内部空间基本上是没有什么问题的。

时至今日,我们不得不佩服老秦人的智慧。

老秦人建立的第一座皇陵,都是后人无法企及的高度。

就算是在科学技术发达的今天,我国的考古工作者依旧没有十足的把握去挖掘秦始皇陵地宫。

一方面是技术确实是达不到,另一方面国家决策层不允许贸然挖掘秦始皇陵地宫。

随着中国考古技术的发展,或许在不远的将来,秦始皇陵地宫可以重见天日。