秦始皇嬴政修建起来的秦长城在哪里 为什么现在只见明长城而不是秦长城

当我们现在看到长城的时候都在

【菜科解读】

当我们现在看到长城的时候都在思考一个问题,他们是怎样做到的?这样艰巨的任务完全就是非人类,可是中国古代的人民们就是做到了,这个是不需要怀疑的,因为我们都已经看到了长城就在那里,巍峨的挺拔在那里。

但是可惜的是我们现在看到的是明长城并不是刚开始的秦长城,长城的最早的开始是在战国时期就已经出现了,当时的各个诸侯国也是为了防御匈奴的进攻就修建了城墙来防御,在统一了六国之后,在原先六国的长城的基础上修建起了秦长城,在秦长城上很多的都还是当年六国修建的。

现在我们看到的都是明长城,在几千年的风雨的洗礼之下原先的秦长城早已经消失了。

我们先来分析一下秦长城的成分,当时的秦长城并不是我们想的那样是用大青砖搭建起来的,那时候都是用一些烂泥,我们也是知道的北方的那个土在粘到水之后就会变得特别的黏重,这就是一个很好的材料。

你想想在经历了两千多年的洗礼那些烂泥还能够抗到现在吗?后来的修建的长城才是用青砖堆砌起来的,也就是我们现在看到的那个样子的长城。

面对历史的沧桑变化,我们无法阻挡历史的脚步。

随机文章盘点世界六大沉船,英国用客轮偷运武器连累乘客(1200死)少为人知的广西乐业天坑群,9.6万平方米的地下原始森林世界上最酷的木乃伊,身披袈裟头戴墨镜(木乃伊中的犀利哥)1964美国不明飞行物拦截导弹,带走两人形生物(未证实)路飞第几集吃光明果实,网络谣言/路飞靠橡胶果实通关(被掏空)

秦始皇的墓穴为何不能开启?看完内部结构真壮观

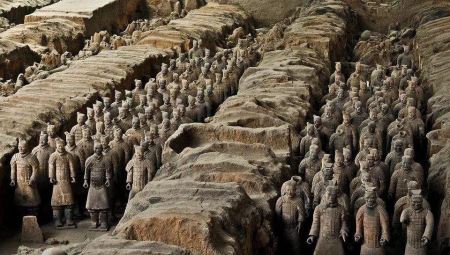

这座位于陕西省西安市临潼区的帝王陵寝,不仅是中国第一批世界文化遗产、第一批全国重点文物保护单位,更是国家AAAAA级旅游景区,吸引着无数游客前来探寻其神秘面纱。

然而,尽管我们对其内部结构充满好奇,但秦始皇陵的墓穴却迟迟未能开启。

这究竟是为什么呢?首先,从考古保护的角度来看,秦始皇陵的开启面临着巨大的挑战。

自明定陵事件以来,中国已经制定了严格的考古保护政策,禁止主动开启帝王陵墓。

这是因为陵墓中的文物和遗迹一旦暴露于空气中,很容易受到氧化和侵蚀,从而导致其损坏甚至消失。

因此,考古发掘必须基于保护文物的原则进行,任何考古工作都要经过保护性发掘和抢救性发掘。

而秦始皇陵规模巨大,结构复杂,一旦开启,不仅会对陵墓本身造成破坏,还可能对其中的文物和遗迹造成不可逆的损害。

其次,技术限制也是秦始皇陵不能开启的一个重要原因。

尽管考古技术已经取得了长足的进步,但目前的技术水平还不足以满足挖掘秦始皇陵的需求。

秦始皇陵的结构复杂,内部可能存在着大量的机关和陷阱,这些都需要专业的技术手段来应对。

此外,陵墓中还可能存在着大量的水银等有害物质,这些都需要在挖掘过程中进行特殊处理。

因此,在没有足够的技术支持的情况下,开启秦始皇陵的风险极大。

再者,高昂的成本也是秦始皇陵不能开启的一个重要因素。

秦始皇陵规模巨大,占地超过56平方千米,是故宫的78倍,是梵蒂冈的128倍。

如此庞大的工程,其考古发掘的成本自然也是天文数字。

而且,由于秦始皇陵中的文物和遗迹数量众多,种类繁杂,其保护和修复工作也需要大量的资金和人力投入。

这对于任何一个考古机构来说都是一个巨大的挑战。

最后,我们还需要考虑秦始皇陵中可能存在的水银问题。

史书记载,秦始皇陵内含有大量的水银。

根据专家的探测发现,秦始皇陵地宫封土中的水银含量异常,推测地宫内的水银超过100吨。

水银是一种剧毒物质,如果处理不当,可能对陵墓周围的环境和人员产生严重影响。

因此,在没有足够的技术手段和安全保障的情况下,开启秦始皇陵无疑是一场灾难。

除了以上这些原因外,我们还需要考虑到秦始皇陵作为一个重要的历史文化遗产的价值。

秦始皇陵不仅是中国古代劳动人民智慧和艺术的结晶,更是中华民族的历史和文化的重要载体。

它的保存和传承对于我们了解和认识中国的历史和文化具有非常重要的意义。

因此,在考古发掘和保护工作中,我们需要充分考虑到这些因素,确保秦始皇陵能够得到妥善的保护和传承。

综上所述,秦始皇的墓穴不能开启的原因是多方面的。

这不仅涉及到考古保护、技术限制、高昂的成本以及水银问题等多个方面,更涉及到对历史文化遗产的尊重和保护。

因此,在未来的考古工作中,我们需要充分考虑到这些因素,确保秦始皇陵能够得到妥善的保护和传承。

同时,我们也需要通过科技手段不断提高考古技术水平,为未来的考古工作提供更有力的支持。

故宫修建之谜:100多吨巨石竟是这样搬运

研究过程中人们产生一个疑问,故宫建造所需的百吨巨石是如何搬运的呢? 早前,科学家最新研究揭晓了建造北京故宫的巨石是如何搬运70公里的,15世纪中国明代工人利用道路冰面泼水作为润滑剂,有效地实现巨石搬运。

北京故宫始建于1406年,当时的工人仅使用人造路径成功地将100多吨巨石从70公里之外的采矿场搬运至故宫,600年之后,工程师最新研究发现,多口水井和冰冻道路可以在道路上滑动,是最有效的搬运方法。

故宫 北京大学和美国普林斯顿大学的专家认为,工人在人造路径上每隔500米挖掘小型水井,便于冬季抽取井水倾倒在冰面上,起到润滑剂的作用。

研究小组指出,600年前中国北京的冬季气温较低,足以在道路上结成冰,但是寒冰并不能成为水和木制雪撬底部之间的良好润滑层,尤其是在冰层道路表面搬运巨石。

他们认为,在冰层上倾倒足够的热水,将使冰面保持液态水,并帮助工人很容易在道路上滑动雪橇。

工程师计算显示,不使用热水,一块重123吨、9.3米长的巨石需要338人搬运,但是使用热水润滑冰面道路,仅需要46人便能将同样重量的巨石移动。

故宫石阶 这项研究报告发表在最新出版的《美国国家科学院院刊》上,他们指出原木在道路上滚动的摩擦系数为0.2-0.4,然而使用冰水滑动方法,摩擦系数仅为0.02。

工程师评估称,移动巨石将产生大量的摩擦力,中国明代工人利用了不同搬运方法,其中包括使用滚木,工人曾利用该方法移动大量原石制造古代石碑。

但是他们计算显示,在冰面上滑动巨石,并倾倒水起到润滑,是最有效的搬运方法。

这些只是专家的猜测,历史已经过去很久,我们很难再去还原历史的情景。

对于故宫巨石搬运之谜,还需要我们继续去探索。