河姆渡文化有着自己的宗教信仰吗?河姆渡文化的住所有什么特点

器型有釜、罐、杯、盘、钵、盆、缸、盂、灶、器盖、支座等。

器表常有绳纹、

【菜科解读】

器型有釜、罐、杯、盘、钵、盆、缸、盂、灶、器盖、支座等。

器表常有绳纹、刻划纹。

有一些彩绘陶,绘以咖啡色、黑褐色的变体植物纹。

河姆渡文化是分布在长江流域下游新石器时代文化。

因遗址首先于1976年在浙江省余姚县的河姆渡被发现而得命名。

据放射性碳素断代,年代约为公元前5000~公元前3300年。

河姆渡文化分早、晚期。

早期为约公元前5000~前4000年。

晚期为约公元前4000~前3300年。

河姆渡文化发展的时间介於裴李冈、磁山文化及半坡文化之间,主要分布在杭州湾南岸的宁波(绍兴)平原,并越海东达舟山岛,分布以长江流域为主,环境与华北不同,所以观察河姆渡遗址立体造景,可发现自然景观与裴李岗、磁山及半坡文化有相当大的差异。

自然环境 河姆渡遗址位於长江下游地区,河湖泥沙沉积土壤肥沃,为原始农业的产生提供了良好的条件。

遗址附近水源丰富,适合需要水的稻作生长,普遍都发现稻谷、稻壳、稻杆、稻叶的遗存,是中国水稻栽培起源的最佳例证,也是目前世界稻作史上最古老的人工栽培稻记录。

当地降水多,气温高,应属常绿阔叶林和亚热带落叶阔叶林,森林有水鹿、野猪、牛等动物。

河姆渡出土的大量野生动物遗骸,以鹿科动物最多,当时最具代表性的农具“骨耜”即采用鹿、水牛的肩胛骨加工制成。

密布如织的沼泽,又为水生动植物提供了良好的生活环境,也为发展渔猎、饲养提供了必要的条件。

遗址中所发现的柄叶连体木桨,证明已有舟楫之便,除用于交通外,可能也在渔猎活动中乘用。

杆栏式的房屋也反映出为适应南方高温潮湿的生活环境。

自然环境的不同,使河姆渡文化与华北黄河流域文化有所差别。

河姆渡文化遗址周边山水。

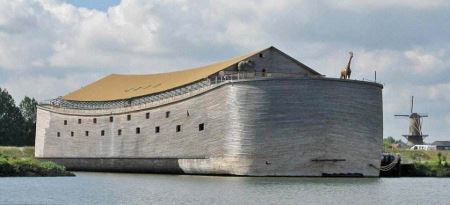

住屋特质 据地理勘测,河姆渡建筑遗址附近有一座小山,东北面当时是一片湖泊,这样的地理位置最适合"干阑式建筑"型式。

干阑式住屋有许多特色,使居民能临水而居。

地板在地面上通风凉快,可防潮防溼,也可防止大雨过后的氾滥,及不卫生的蒸气和低飞的昆虫聚集。

残馀弃物可从地板空隙掷出,随水漂流;在陆上的杆栏建筑掷出物可成犬猪的饲料,地面上又可燃起熏出浓烟的火以防蚊虫。

如建筑在地形崎岖之地,还可减免填土、挖掘;又因居高临下,也可防敌人袭击。

河姆渡遗址出土许多桩柱、立柱、梁、板等建筑木构件,构件上有加工成的榫、卯(孔)、企口、销钉等,显示当时木作技术的杰出。

柱子两端凸出的小方形称为榫、柱上凿出可将榫插入的孔为卯。

遗址中所发现的两种木构衔接法,令人惊叹不已,至今仍为木工工艺所沿用。

一是企口板,企口可将两块木板拼接在一起而不露缝隙,遗址中发现的企口板两侧各有一道企口,可与另一块侧边削薄的木板相接,如今我们的木质地板还是用这方法拼接。

另一是销钉孔,带销钉孔的榫和梁柱的卯垂直相交,用销钉栓住,榫头就不会从卯口脱出了。

河姆渡遗址的建筑技术,可说已为中国木结构建筑打下了基础。

编结纺织 河姆渡出土的纺轮、两端削有缺口的卷布棍、梭形器和机刀等,据推测这些可能属於原始织布机附件,显示新石器时代人们已由手工编织发明了原始的机械。

原始音乐 河姆渡出土相当多的骨哨,是一种乐器,也是一种狩猎时模拟动物声音的狩猎工具。

浙江杭州市还能看见一种用小竹管做成,发出鸟鸣声的竹哨,显然是河姆渡骨哨的遗存。

陶埙也是河姆渡的出土遗物,埙身呈鸭蛋形、中空,一端有一小吹孔,也是中国一种古老的乐器,市面上观光区兜售的陶笛与此相似,只是河姆渡的陶埙只有吹孔而无音孔,可见它的原始。

河姆渡遗址充分显示出南方长江流域在新石器时代中期文化的发展不亚於华北的文化,这可证明中国文化其实是多元发展,各有特色的! 经济和宗教生活 酒器的出现显示农业收获较前丰富,才有馀粮酿酒。

河南龙山文化中,还流行以猪、牛、羊、鹿的肩胛骨为材料制成卜骨,将卜骨加以烧灼,观察兆文以解释吉凶。

占卜显示此时已有某种程度的信仰。

另外在龙山的两座窖穴里还发现了炼铜用的坩锅残片,说明当时已能铸造铜器。

一般认为河南龙山文化处於原始农业社会解体阶段,最终发展为中国文明初期的青铜文化。

随机文章特岗汀机场降落事故,每月4架飞机冲出跑道史上最强双翼战斗机,英国剑鱼蹂躏德军潜艇(时速仅222公里/时)学心理学可以找什么工作,心理学工作盘点(企业猎头/公务员)黑化版的白雪公主,联合王子让生母穿烧红铁鞋跳舞致死养蜘蛛会认主人吗,蜘蛛生性凶残是不会认主人的

这片区域拥有着极为混乱的重力 人们无法站直身体确有其事

要知道,世界之大无奇不有,大自然的魅力是无与伦比的,也经常会制造出一些难以理解的奇迹,吸引了无数人前往探索。

最为灵异的区域人们经常会在科幻电影中看到这样一种灵异的场景,与地面呈45度角倾斜的人,是可以正常行走的,也会出现一些倒挂在墙壁上,能够自如走动的人。

这些人就像是没有受到任何重力的影响,,然而这种现象只会发生在科幻作品中,是虚拟出来的场景,毕竟地球是有重力的,任何人都不可能在与地面形成45度角后,可以正常行走。

让人出乎意料的是,美国有一个叫做圣克鲁斯的小镇,小镇里的人就像是不会受到重力带来的任何影响,可以倾斜着走动。

圣克鲁斯小镇美国旧金山旁边的一个海边,坐落着一座小镇名字叫做圣克鲁斯,据说,这里隐藏着非常奇特的引力现象。

时间要追溯到1940年,一位叫做普拉瑟的男子,本想在旧金山附近修筑一座房子,他先是提前挑选好了一处比较合适的地点,地势较为平坦,没料到的是修筑完成的房子是向一边倾斜的。

更让这名男子疑惑不解的是,房子无论怎么盖,都会呈现出倾斜的状态,但稳固性却是非常不错的。

自此以后,人们就发现这片区域是带有奥秘的引力现象的。

原因不曾得知除此之外,人们还发现这座山上的树木,都不是自然地向上生长的,反而会朝着同一个方向倾斜生长,就像是经历过台风的席卷一样。

据说任何人在这里,都会不由自主地与地面产生一定的倾斜角度,但却不会因此而倒下,反而还会觉得异常的轻松。

科研人员还曾专门在此地进行过勘察,关于这座小镇上奇特的引力现象,原因目前还是不得而知的。

榫卯结构的发展历史 最早出现于河姆渡原始居民中

那么榫卯结构的发展历史是什么样的呢?接下来大家就跟着小编一起去看看吧。

榫卯结构的发展历史榫卯结构出现于河姆渡原始居民中。

榫卯结构榫卯结构指的是一种凹凸结合的连接方式,主要结构方式就是木架结构。

榫卯结构中的"榫"指的是木构件上面突出的部分,"卯"指的是木构件上面凹进去的部分。

因此,榫卯结构就是榫和卯的结合,是木构件上面采用的凹凸结合的连接方式。

最基本的榫卯结构主要是由两个构件组成的,即其中的一个榫头插入另一个的卯眼中,让这两个构件连接固定。

发展历史在新石器时代,在距今约六七千年前,河姆渡人就已经开始使用榫卯结构了;在春秋战国时期,榫卯结构不仅仅应用在建筑中,而是发展到了家具中;秦汉时期,木架构已经逐渐成熟,榫卯结构也发展起来,并且出现了榫卯砖、企口砖等等;魏晋南北朝时期,各个民族的交流日益加深,同时也促进了家具的发展;隋唐时期,榫卯结构的家具和建筑都发展到了鼎盛时期;到了宋代,各个方面的发展都有了人文气息;明朝时期,最大的木构建筑就是紫禁城。

后来随着时代的发展,榫卯结构开始融入现代生活。

榫卯结构的现状现在的榫卯结构已经很少被人使用了,而很少被人使用的原因和效率、成本有很大的关系。

现在如果在一些建筑或者是家具上使用榫卯结构的话,那么工作的效率会非常低。

而且榫卯结构的成本很高,主要是因为它对材料有着非常严苛的要求。