肖斯塔科维奇的作品有哪些?他有着怎么样的创作风格

卫国战争开始不久所创作的第七交响曲以强烈对立的音乐形象,表现了苏联人民与法西斯的搏战,在国内

【菜科解读】

卫国战争开始不久所创作的第七交响曲以强烈对立的音乐形象,表现了苏联人民与法西斯的搏战,在国内外引起强烈反响。

他曾用常规的艺术手段表现革命和建设的新题材,音乐明亮、清新,受到了普遍赞扬。

1957、1962年先后因《第十交响曲》和《第十三交响曲》的问世而引起过争论,1960年加入苏联共产党;1960—1968年任俄罗斯联邦作曲家协会理事会第一书记;曾任苏联第6~9届最高苏维埃代表;1965年获艺术科学博士学位。

共创作约150部作品,代表作品有:第一交响曲、第五交响曲、第七(列宁格勒)交响曲、第十交响曲、第十一交响曲(1905年)、第十三交响曲;清唱剧《森林之歌》、康塔塔《阳光照耀着我们祖国》;无伴奏合唱《十首诗》;声乐套曲《犹太民间诗选》;歌剧《卡捷琳娜·伊兹迈洛娃》(即《姆钦斯克县的白夫人》);管弦乐《节日序曲》;轻歌剧《莫斯科的李花村》;钢琴五重奏及大量电影音乐等。

肖斯塔科维奇曾经荣获苏联人民演员称号(1954),社会主义劳动英雄称号(1966),还曾经被授予苏联国家奖章(1941、1942、1946、1950、1952、1968),俄罗斯社会主义联邦国家奖(1974),西贝柳斯奖以及国际和平奖(1954);此外,世界上许多国家的大学和科学院都曾授予他荣誉称号。

探索时期 20年代 后半期~30年代初,是肖斯塔科维奇在创作题材和艺术风格上进行紧张探索的时期。

他广泛借鉴俄国和西方现代音乐流派的艺术经验,写出了各种体裁的作品。

他试图以新风格、新技法表现革命变革的新主题。

《第二交响曲》(《献给十月》,1927)、《第三交响曲》(《五一》,1931)就是这方面的例证。

前者采用了线条对位(13个独立声部的喧嚣结合),试图表现人民大众从黑暗、愚昧走向觉醒、斗争、胜利的历程;后者试图描写街头、广场群众集会的情景。

但是在这两部作品中,主观的创作意图与客观艺术效果之间存在着明显的矛盾。

1927~1932年间,肖斯塔科维奇创作了大量的戏剧音乐:两部歌剧、两部舞剧、五部话剧配乐以及四部电影音乐。

在一些作品中,他一向热衷的讽刺性、怪诞性题材和风格得到进一步发展。

他的第1部歌剧《鼻子》(1927~1928)以怪诞的手法再现了H.B.果戈理原著的幻想形象,对趾高气扬而又心灵空虚丑恶的旧俄官员加以讽刺。

当时苏联舆论对此歌剧毁多于誉,它在首演后即湮没无闻,30多年后(1970)才重新上演得到肯定。

舞剧《》(1927~1930)和《螺丝钉》(1930~1931),都是通过芭蕾反映当代生活的尝试。

后者也是突出漫画式笔法,勾勒出现实中各式反面人物的脸谱。

他的某些电影音乐也对的小市民庸俗趣味进行了。

1930~1932年,肖斯塔科维奇根据俄国作家H.C.列斯科夫的同名小说写作了歌剧《姆岑斯克县的麦克白夫人》(又名《卡捷琳娜·伊兹迈洛娃》),这是标志肖斯塔科维奇艺术上臻于成熟的作品之一。

剧情描写一个商人的妻子出于对爱情自由的追求而杀人犯罪、并惨遭毁灭的故事。

作者称这部歌剧为“讽刺悲剧”,他企图把自己创作中两个重要的方面──悲剧性和揭露性讽刺熔于一炉。

歌剧于1934年1月在列宁格勒首演,并随即在欧美许多剧院上演。

1936年1月28日苏联《真理报》发表《混乱代替音乐》的专论,全盘否定了这部作品,致使歌剧辍演20余载,直至1963年才再度与观众见面。

1936年2月6日《真理报》又发表编辑部文章《舞剧的虚伪》,对肖斯塔科维奇的芭蕾舞剧《清澈的小溪》(1934)加以否定。

这是一部轻松愉快的性音乐作品,作者创作企图是“寻求观众和演员都喜闻乐见、简洁明了的语言”。

《真理报》的一再指责使肖斯塔科维奇从此不再从事歌剧和舞剧音乐的写作。

肖斯塔科维奇在30年代的器乐创作以三部交响曲最为重要。

《第四交响曲》(1935~1936)是他的第一部哲理性悲剧交响曲,表明他的交响创作发展到一个新阶段。

由于社会气氛的严峻,作者不得不取消这部作品的公演,它的首次演出是25年后举行的。

《第五交响曲》(1937)也是一部哲理性悲剧交响曲,它典型地反映了那个时代苏联知识分子的精神生活,比《第四交响曲》具有更高的思想境界和艺术魅力。

《第六交响曲》(1939)的构思是从悲哀的思考与回忆过渡到生活的欢乐,但它的艺术成就并未立即得到承认。

肖斯塔科维奇还写了另一些器乐作品。

如《二十四首钢琴前奏曲》(1932~1933)、《第一钢琴协奏曲》(1933)、《第一弦乐四重奏》(《春天》,1938)等。

这几部作品的风格与他的歌剧、交响乐迥然不同,而与他的舞剧音乐属于同一格调。

这一时期的最后一部大型作品是《钢琴五重奏》(1940),这是他唯一的一部规模宏大、感情和谐、不包含悲剧性冲突的器乐作品。

卫国战争时期 肖斯塔科维奇 在卫国战争期间的重要作品是两部交响曲。

《第七交响曲》(1941)是在战争爆发后约一个月开始写作的,仅用三个多月便完成,大部分总谱是在战火纷飞的被围困的列宁格勒写出的,它是题献给这座英雄城的。

这部交响曲是第一部反映卫国战争的大型作品,是交响乐迅速反映重大社会事件的突出范例,极大地鼓舞了苏联人民的抗敌意志。

它的形象、内容既反映卫国战争这一特定事件,明确而具体;同时又超越了此一特定事件的范围,对光明、理性与黑暗、野蛮的斗争作了高度概括。

《第八交响曲》(1943)是肖斯塔科维奇的一部悲剧交响乐。

作者说他“试图表现人民的体验,反映战争的可怖悲剧”。

它立即在欧美各国受到重视,但苏联音乐界对它相当冷淡,多年后这部交响曲才被承认。

战后20年 战后,他的第一部大型作品是《第九交响曲》(1945)。

与一般人的期望相反,它并不是一部欢庆胜利的凯旋交响曲,而是具有古典主义的和抒情喜剧的色彩,其中也包含了若干悼念的篇页。

完成于1947~1948年间的《第一小提琴协奏曲》,内容比较深刻,演技艰深,但未能立即得到公演。

1948年1月联共(布)中央发起对苏联作曲家中所谓形式主义倾向的批判,使这部作品的首演推迟了七年。

在这次批判运动中,肖斯塔科维奇又首当其冲。

他的第六、第八、第九交响曲都被称为“形式主义作品”,并从演出曲目中消失。

从1948年起,肖斯塔科维奇写作了大量的声乐作品。

在音乐语言和风格方面,仍然突出了他一向固有的深刻性与平易性并存的特点。

最突出的是清唱剧《森林之歌》(1949)表现了苏联人民改造大自然的宏伟事业,歌曲形式与其他声乐形式相穿插,雄伟性与抒情性相结合,是一部不同于以往同类体裁的新型清唱剧。

其他如无伴奏混声合唱套曲《十首诗》(以革命诗人的诗为词、以革命歌曲的音调为基础)、管弦乐《节日序曲》(1954)《第二钢琴协奏曲》(1957),以及电影音乐如《易北河会师》(1948)、《攻克柏林》(1949)、《难忘的1919年》(1951)、《牛虻》(1955)等也都属于平易性作品。

肖斯塔科维奇这一时期创作的主要体裁仍是交响乐。

《第十交响曲》(1953)继续了由《第四交响曲》发端的哲理悲剧交响曲的路线。

作者指出,反侵略和反暴政的苏维埃人道主义是它的基本主题。

对这部作品的评价曾在苏联音乐界引起尖锐的分歧。

之后,肖斯塔科维奇转向了另一种类型和题材的交响乐──革命史诗型标题交响乐。

《第十一交响曲》(1905年》,1957);合唱套曲──《十首诗》一脉相承,描写了俄国第一次革命的历史画面。

作者首次在自己的交响曲中大量引用外来旋律,把广泛流传的几首革命歌曲运用在各乐章中,以加强时代的真实感和形象联想的明确性。

《第十二交响曲》(《1917年》,1961)继续了前者的思想与风格,但艺术功力却逊色得多。

在此之后,肖斯塔科维奇的创作意念又转向了新的方面──从当代和古代取材的声乐-器乐交响乐。

《第十三交响曲》(1962)以苏联诗人E.A.叶夫图申科的五首诗为各乐章的唱词,接近清唱剧体裁,但音乐的布局和发展与他以往的纯器乐交响乐隐隐相联。

作品以尖锐有力的笔锋针砭时弊,因而在苏联的首演遇到了阻力。

管弦乐声乐曲《斯捷潘·拉辛的死刑》(1964)也以叶夫图申科的诗为唱词,描写俄国17世纪农民起义领袖拉辛的悲剧结局。

这是肖斯塔科维奇的非歌剧作品中最歌剧化的作品,它综合了作者过去的许多创作经验,揭开了声乐-器乐交响乐新的一页。

最后10年 肖斯塔科维奇 虽然疾病缠身,但仍创作了27部作品,其中的大半为多乐章的套曲。

他仍采用政治性题材,如为纪念格勒战役的英雄们所作的《哀悼和胜利前奏曲》(1967)交响诗《十月》(1967)、8首男声合唱叙事歌《忠诚》(1970)等。

但他更为倾向的却是人生哲理的题材,悲哀、孤独、死亡的主题增加了,音乐语言更加复杂化,风格也有新的发展。

《第十四交响曲》(1969)以4个不同时代和国家的诗人(大多为象征派)的诗为唱词,为女高音和男低音独唱及室内乐队而作,由大小不等的11个乐章组成。

这部悲剧性作品以死亡为内容中心,同时鞭笞邪恶、暴政,赞颂艺术家的人格和艺术创造的不朽。

《第十五交响曲》(1971)是他在这一体裁领域中的最后一部作品,对人生旅程的回顾与思考是它的构思基础。

《第二大提琴协奏曲》(1966)也是这一时期的重要创作,同样是一部悲剧型的交响性作品。

在肖斯塔科维奇的晚期作品中,室内乐是一个突出的创作领域。

他写出了各具特色的七部声乐套曲。

如以A.A.勃洛克的诗谱曲的《浪漫曲七首》(1967),在形式内容、艺术风格上都很有独创性的《玛丽娜·茨维塔耶娃诗歌六首》(1971),以米开朗琪罗的诗谱曲的《组曲》(1974)等。

肖斯塔科维奇在后几年写作了他全部弦乐四重奏的三分之一,即第11~15首。

它们的构思各有特点,但总的说与他最后两部交响曲及声乐套曲有内在联系。

他逝世前一个月完成的绝笔之作,是《中提琴与钢琴奏鸣曲》(1975)。

随机文章美国和平使者洲际弹道导弹,世界精度最高的核弹(偏差90米)挪威NSM精确制导导弹,曾受到F35青睐(制导方式奇特)七大被宣布灭绝又找到的动物,山地矮袋熊灭绝2万年被再次发现盘点冥界四花都有哪四种花,彼岸花/曼陀罗花/罂粟花/夹竹挑(邪门)意念移物1分钟学会,现代科学用意念操控机器人移动/变相超能力

赤壁之战中一代奸雄曹操的谋士都有哪些?他们给一代奸雄曹操提供过什么意见

可是通过翻看史书,我们发现一个非常奇怪的现象,那就是这场战争开始以后,我们就很难见到集团重要谋士的身影,即使有人向曹操提出建议,那也是一些名不见经传的小人物。

那么到底是什么原因导致了众谋士集体失声呢? 知己不知彼 曹操集团有四位知名人物,荀彧、荀攸、郭嘉、。

其他谋士多以他们四人为首,所以这也就是曹操谋士集团的核心。

环境陌生。

这些谋士有一个共同点,生长于北方,他们对于北方情况非常了解,所以曹操可以屡战屡胜。

可是到了南方以后,当众人面对全新的环境时,他们需要时间去适应去熟悉周围的一切,然而曹操用兵向来主张,在众人还沉浸在研究之时,战争就已经打响了。

那么在这样陌生的环境中,众人也就很难有所作为。

敌人陌生。

曹操阵营中的许多谋士,刚开始并不是曹操所有,他们是来自各个军阀之中,对自己曾经的主公可谓相当熟悉。

比如郭嘉,来自阵营,所以,他才能提出“十胜十败”之说,因为他已经将袁绍研究的非常透彻了。

正是因为这种知己知彼,所以曹操才可以坚定抗袁的决心,才可以做到统一北方。

可是当曹操面对时,众谋士就知之甚少,而且这个全新的对手还过于年轻,这就非常容易给人造成一种错觉,一种心理上错觉。

所以正是因为对于敌人的陌生,这才造成了众谋士的计谋止步与荆州。

战术陌生。

在平定北方的大小战役中,曹操主要以陆战为主,谋士考虑之处也多于此,可是赤壁之时因为长江天险的缘故,曹操以水军为主,并且因为军中没有精通水战之人,将水军交由荆州降将之手。

这并不是曹操的信任或者是为了收服,更多的是一种迫不得已,因为自己军中缺乏通晓水战之将,缺少善谋水战之士,所以不得不为。

而 对于文人谋士,身体相较武将本来就弱,加上,生病者也是不少,这也就导致他们不能全精力的投入到日常工作中。

但是即使他们身体健康,他们也不愿意全身心的投入,这就是众人无法识破敌人计谋的第二个重要原因。

曹汉矛盾激化 初心已变 曹操在一统北方后,势力快速扩展和稳定,他已经成为天下最大的诸侯,内外无人敢与之作对,当年奉天子以令不臣已经被曹操演义成了挟天子以令诸侯。

曹操天下皆知,也已经,沦为傀儡,尤其是曹操诛杀皇后,更是令其野心暴露,所以当时就有人说曹操“名为汉相,实为汉贼。

”赤壁之战时,郭嘉已死,荀攸是荀彧的侄子,两人关系自然要更为亲近,而且,等人也都是荀彧举荐,自然以荀彧为首,所以谋士已经形成以荀彧为主的核心。

而荀彧当初投靠曹操不是因为曹操,而是因为汉献帝,明确点说,他是汉献帝的大臣,并不是曹操的谋士。

荀彧最初的设想也是与曹操两人共同辅佐汉献帝,一文一武,一内一外。

可曹操独揽大权,这已经背离了荀彧的初心,而程昱呢!他本就是汉臣,加之年事已高,对于荀彧也是表示支持。

那么在赤壁之战前,在荀彧和曹操之间已经悄无声息的爆发了矛盾,那么曹操自然也就听不到最有效最正确的计策了,沉默是金。

众谋士不愿意看到曹操一统,对于他们来说,曹操统一天下,并不是汉献帝统一天下。

曹操本就野心勃勃,他一统天下之后,汉献帝是不是还是汉献帝,曹丞相是不是还是曹丞相,那就非常不好说了。

飞鸟尽良弓藏,狡兔死走狗烹,曹操一统之后他们这些汉臣已经无用,那么他们的下场也就可想而知。

所以不论是从哪一个方面,众人不愿意看到曹操一统天下,所以这就造成了荀彧等人的心照而不宣,换种说法,曹操的失败是他们乐见其成的,这对于他们利大于弊。

荀彧对于曹操来说亦师亦友,他在曹操集团的地位就像是在集团的地位。

可是荀彧是儒家出身,他内心深处是忠于,而不是忠于曹操,这份坚定这份执著是许多人所无法相提并论的。

同样的,正是因为这份执著,使得曹操非常伤心,他对于荀彧一直都是非常重视,将他当做了自己的亲信,可是荀彧一直初心不改,在其之下,他最终为荀彧送去一份空空如也的食盒,结束了荀彧的生命。

随机文章清朝百姓为何不愿生女儿?因1「特殊制度」 当时人不敢说英军发现12个英国不明飞行物,国防部认为是孔明灯霍金预言实现过几次,人工智能将慢慢取代人类(地球已经进入慢性死亡)美国人为什么不吃米饭,小麦和玉米才是美国人的主食(营养更丰富)本初子午线是什么的分界线,并不是东西半球分界线/80%的人有误解

第二次世界大战中的日军和德军到底谁更强?日军是如何评价德军的

但是大多时候,很多人在想到这个问题之后,又会打趣自己,为什么会将德军想的如此不堪。

完全都不是一个重量级的,所以这个问题对于日本陆军来说,未免显得太吃亏了些。

虽然德国属于战败国,但站在中立的角度上来说,德国陆军是当时世界上最强悍的军队,不管是从武器技术还是战术思想等方面,都是当时所有国家无法达到的一个程度。

不过巧了,二战里的日本人偏偏不这么认为。

虽然德国和日本属于同一阵营的盟友,不过双方也会经常有一些语言上的较量。

那么我们先来了解一下,德国人是如何评论日军的。

1939年,日本和苏联曾经发生了战争,其中在诺门坎事件之后,德国人就作出了对于日本军队的一番评论。

而在这番评论中,几乎全是日军的缺点。

那么德国人都说了什么? 首先,日军没有足够的战前训练。

日军在进行战争之前,大多都在练习白刃战,大部分的军队指挥官的思想都还在停留在一战的水平。

其次,日军的武器十分落后。

就拿坦克来说,日军当时所使用的坦克,基本上都是一些“金属垃圾”,没有装甲,没有大口径火炮,很难想象那堆废铁能被称之为坦克。

就是这样残酷的现实之下,整个国家也仅仅只有一个坦克师,战斗力实在不敢恭维。

最后,日军的战术太过于落后。

这一点日军实在是太差劲了,根本谈不上战术,因为他们居然用士兵的肉体去掩护坦克前进。

请问日本人知道坦克的作用吗?最后,德国人总结了一下,日军的整体实力,还很落后,还是一战时期的水平。

但是,日本人又是如何看待德国军队呢?其实日本人也展示了自大的一幕。

同样是1939年,德国瞬间秒杀波兰,次年又迅速打败法国,给当时的日本人也留下了深刻的印象。

当时身处德军中观摩服役的日本军官,对于德国军队的评论中,当时的日本军人是这样写的:就陆军步兵来说,德国的士兵都缺少一股士气,战斗的时候总喜欢躲起来,和我们日军勇敢作战的行为相差太远了。

但是,在整个评论当中,还有着这样的一番话:“说到德军最为厉害的,还是他们的装甲部队(坦克),这一点可以我们皇军相提并论。

他们可以在没有步兵的掩护下主动发起进攻。

德军装甲部队面对敌人毫不惧怕,正是因为这一点,使得波兰和法国投降,我认为德军除了没有我帝国军队的勇气以外,其他方面还是不错的!” 德军和日军都是二战时期非常强悍的军队,在实力上双方各有胜负,但是日军绝不像德国人说的那样一无是处,而德国人能够打败波兰和法国,也绝对不是只靠着装甲师就完成的。

让人觉得可惜的是,这两个谁也不服谁的二战军事强国,没能在战场上一较高低,实际上,双方军队首次见面,还是在二战结束后,的西伯利亚战俘营。

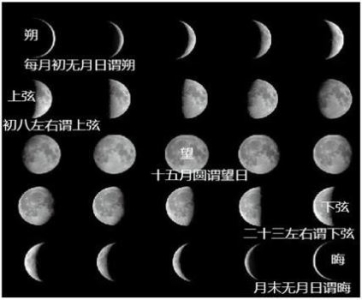

随机文章现今已经灭绝的三叠纪龟龙,头似恐龙背顶尖刺甲壳/很像玄武神兽冥王星为什么没有生命,温度低达零下240摄氏度/生物不能存活月亮的别称有哪些,月亮别称和诗句(银钩/玉钩/玉兔/玉弓/嫦娥)易经的精髓就在三句话,读懂能超过世上99%的人(人生最高境界)探索宇宙的危险有哪些,零重力火焰烧死/宇宙射线杀死(太恐怖)