西汉萧何月下追韩信,是韩信的计谋吗?

叛离项羽投奔之后,依然不受重用。

后韩信多次与萧何谈论,为萧何所赏识。

刘邦

【菜科解读】

月下追的故事大家耳熟能详,讲的是韩信原在帐下做一名郎官,曾多次献计于项羽,项羽均不采纳。叛离项羽投奔之后,依然不受重用。

后韩信多次与萧何谈论,为萧何所赏识。

刘邦至南郑途中,韩信思量自己难以受到刘邦的重用中途逃去,被萧何发现后追回,拜为大将军,最终助刘邦夺得天下,的故事。

那么假如萧何并没有去追韩信,或者没有追到的话,韩信的结局会如何呢?我想应该有以下三种结局。

一,被项羽所擒 韩信早年家境贫寒,常从人寄食,中,他孤身一人投奔到军中,后项梁战死,便归属于项羽。

项羽觉得韩信有些才华,便提拔他做了执戟郎(高级侍卫)。

但韩信本人自视才高,不甘心只做一个小小的郎官,于是屡屡向项羽出谋献策。

项羽何许人也?怎会听从籍籍无名的韩信的建议,便屡屡不予理睬。

的韩信便做出了叛离项羽,暗投刘邦之事。

对于韩信的背叛,作为天下共主的项羽,定会恼羞成怒,下令全力缉拿。

倘若萧何真的没有追到韩信,则会有很大的可能被项羽擒获,依照项羽的性格,韩信定不能活命。

二,投奔其他诸侯 即使韩信成功的躲过了项羽的追捕,投奔到其他诸侯帐下,其结果也注定悲惨。

项羽分封的天下十八路诸侯国,分为两大类,一类是原有的六国贵族所统治,另一类则是跟刘邦,项羽一样领导农民起义所起家。

六国贵族建立的诸侯国,权利历来由世代公卿所把持,外人根本不能插手。

而农民起义领袖所建立的诸侯国,则更加重视个人的军功才能。

而这两点韩信都不具备,他出身贫寒没有贵族身份,况且韩信是帅才而非将才,要让他靠军功一步步攀升,实在是。

所以韩信无论投靠那个诸侯王,其结果不是被绑送项羽,就是战死疆场。

三,隐居深山 韩信自幼熟读兵书,始终梦想着能够,当年为保全性命成就大事,不惜忍受“胯下之辱”,要让韩信隐居深山实非其所愿。

当时适逢乱世,诸侯混战,百姓流离失所,韩信又去哪里容身呢?何况其,又无一技之长,当初就是因为吃不上饭才去投军,隐居起来又何以为生呢 因此我断定韩信并非真的“逃跑”,而是实施了一场“欲擒故纵”的惊天阴谋。

韩信知道萧何有识人之能 韩信最初叛楚投汉之时,没有得到任用,有一次因为触犯军法按规定应当斩首,临刑时看见汉将,就问到:“难道汉王不想得到天下吗,为什么要斩杀壮士?”夏侯婴以韩信所说不凡、相貌威武而下令释放,并将韩信推荐给刘邦,但未被重用,只是担任治粟都尉。

由于担任这个官职,便结识了刘邦的重要谋士相国萧何,几番高谈阔论,令萧何无比信服,答应定会向刘邦举荐,重用自己,但由于萧何担任相国事务繁忙,又恰好分封完毕,刘邦即将入蜀,故一直未能兑现承诺。

韩信深知萧何爱惜人才,未达到目的,便自行实施了“逃跑”的计划,诱使萧何来追。

如果不是韩信有意安排,在熙熙攘攘的入蜀大军中,一个下级官吏的逃跑,萧何怎会在第一时间知道?况且在晚上,如果不是韩信有意为之,萧何又怎会发现他,并追到他呢? 韩信知道刘邦有复仇之心 在项羽所分封的天下十八路诸侯之中,最“委屈”的莫过于刘邦了。

按照义帝当年“先入关中者为王”的约定,天下共主之位本应是刘邦来当。

但由于实力不及项羽只得无奈相让,更在“”上差点丢掉性命。

虽靠运作苟且保全性命,却被分封到当时最荒凉的巴蜀地区。

这让刘邦及其追随者敢怒不敢言,并且刘邦手下将士多是草根出身的家乡子弟,虽有一时勇武,但谋略不足。

这一切都为韩信能施展自己的才能,创造了条件。

韩信运用自己的“谋略”,成功的登上了可以施展自己才能的历史舞台,成为大汉王朝最重要的开国功臣,也实现了自己出人头地的梦想。

但其“,”的人生结局,不由得让人发出“成也萧何败萧何”的感叹! 随机文章清朝最初国号是金 为何后来竟改成了清?真相令人跌破眼镜谁知道朱允炆最后怎么了?43级/100级地震可毁灭地球吗?43级就可以震毁宇宙(100级是要上天)中国千岛湖水下古城探秘,因水电站而沉没于湖底的千年古城(保存完好)长门为什么不复活弥彦,或因三角恋所致(长门恐喜欢弥彦女友小南) 本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

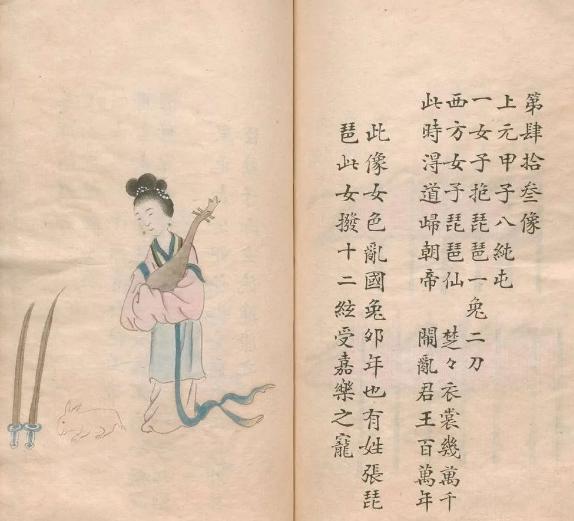

西汉和亲的效果怎么?大战略的思想是什么样的

效果 从到时期,西汉的主动和亲政策没有收到好的效果,匈奴仍然入侵,还杀死百姓,到时期,国家实力增强,匈奴就没有大规模的入侵了。到了汉武帝时,国家强大起来,和亲政策发生了变化。

在公元前127年、公元前121年和公元前119年,汉武帝三次派大将、等率兵反攻匈奴,彻底解除了匈奴的威胁。

这时候,匈奴打算和亲,让还像原来那样臣服于他。

汉武帝不同意,他要求匈奴派儿子到汉朝做和平人质,而且要反过来向汉朝称臣。

双方在地位方面没有达成协议。

到时,匈奴国势力衰落,加上内部战争,匈奴王单于决定归顺汉朝,他派儿子到汉朝做人质。

后来在时,元帝派嫁给他,双方实现了和平。

同时,汉朝还和乌亲,乌孙在现在甘肃的祁连山和敦煌一带,后来迁移到巴尔咯什湖东南、伊犁河一带。

汉朝和乌孙和亲,联合乌孙夹攻匈奴,最后在公元前71年使匈奴受到致命打击,从此衰落下去。

汉朝的和亲政策对维持北方的和平起到了很大作用,也促进了双方的经济和文化交流。

西汉王朝与乌孙的和亲,同历代统治集团之间的联姻一样,其本质都是一种政治行为,是为一定政治利益服务的策略和手段。

在国家民族的旗帜后面,却是和亲执行者个人意志和人生命运的扭曲贬损。

当我们赞扬封建帝王雄才大略时,切不可忽视了那些远涉流沙的深宫闺秀们的自我牺牲,她们应受到称道和同情。

这种政治婚姻,显然是对女性的摧残,是反人道的。

但在客观上,却达到了联姻双方的政治目的,加强了西汉王朝与乌孙的经济文化联系,对于西域的安定和建立多民族统一的国家,具有积极的推动作用。

大战略 寓攻于守攻防兼备 经历了白登山之围,刘敬首先向汉高祖提出了“和亲”的建议:“如果能把皇后生的大公主嫁给作妻子,给他送上厚礼,而他知道是这是汉帝皇后亲生的女儿又陪嫁丰厚的礼物,粗野的匈奴一定也会高兴并且把大公主作正妻,那么她生下的儿子必定是太子,将来接替君位。

为什么呢?因为匈奴毕竟目光短浅,一定会贪图汉朝的丰厚财礼。

陛下拿一年四季汉朝多余而匈奴少有的东西经常安抚赠送,顺便派能言善辩的的人用汉朝的礼节来开导发他。

冒顿单于在位,必是汉朝的女婿;他死了,他汉朝外孙就是君主。

哪曾听说外敢同外祖父分庭抗礼的呢?军队可以不出战便使匈奴逐渐臣服了。

如果陛下不能派大公主去,而让皇族女子或是假冒公主,他也会知道,就不肯尊敬亲近她,那样就没什么好处了。

”虽然后来高祖终究没有派出亲生的大公主,还是找了个宫女以大公主的名义,嫁给冒顿君主作妻子。

刘敬被派遣前往与匈奴订立议和联姻盟约。

后世一直有人认为,堂堂大汉却要向匈奴蛮夷低头,甚至的送去汉家女子给匈奴单于为妾,既不能缓解匈奴对于汉的军事压力,也没有达到通过通婚节制匈奴的目的,因为西汉前期大多数送去和亲的“公主”都只能作为单于的偏房小妾,没有成为正妻并且生下亲附汉朝的太子、储君。

如果单单从这一个方面来看,是否就认为汉政府的和亲政策已失败呢? 其实,评价和亲政策的成败需要多个方面来分析。

第一,从汉朝内部而言,派遣的所谓“公主”多不是皇室真正的大公主,最多也就是皇室宗亲的小公主,更多的甚至就是民家选送的宫女。

但即使是这样一些“和亲公主”,对于地处偏远的匈奴而言,其所代表的先进的宫廷文化以及优雅妩媚的汉女气质,都是非常具有吸引力的。

早在白登山之围期间,就通过向当时的冒顿单于之妻阏氏传达了打算用汉朝美女献给单于而夺其恩宠的消息,才使得阏氏同意说服单于放高祖逃生。

这也从另一个侧面说明,即使在匈奴人看来,汉家女子比之于匈奴女性,仍具有更大的魅力。

也是因此才保证了,即使匈奴明知不是正牌的皇室“公主”,可对于这些“和亲公主”还是愿意接受的。

从这点来看,汉政府不需要花费很大的代价,就能够以汉公主的名义把这些“和亲公主”及其使节送往匈奴,这个和亲计划本身也就具有很高的执行价值。

第二,汉朝虽然要为和亲安排大量的陪同人员和陪嫁物资,但这些陪同人员在远赴匈奴的过程中,可以了解沿途的和自然条件,更可以深入匈奴的腹地得到他们生产、生活的第一手资料。

这对于汉政府的进一步战略决策,都是非常宝贵的信息。

至于陪嫁物资,就像刘敬所说的,无非也是汉朝多产而匈奴所无的东西,并不会对于汉朝造成过于沉重的经济负担。

同样的,每次向匈奴输送物资的过程,也是进一步加深了解敌情的机会。

在对匈奴作战中,汉军遇到最大的问题就是匈奴军队和部落漂移不定的行踪。

通过和亲以及之后的和亲物资运输,汉政府恰好可以掌握匈奴军队和主要部落的准确方位及其驻扎习性,为武帝时期积极的对匈奴进攻,奠定了良好的基础。

第三,和亲不仅仅是人员的交往,从刘敬的策略出发,更是利用汉朝的物产逐步改变匈奴上层阶层的欣赏和消费方式的一种渐进的手段。

所谓汉多有而匈奴不长的东西,实质上就是汉朝经济上具有优势的东西,用来引导进一步改变匈奴的游牧经济习性固有的消费结构,使得其上层社会习惯并且乐于接受汉的消费文化和强势的经济地位,最终在经济上达到控制匈奴的目的。

这一点还可以从另一个人口中得到印证。

是西时陪嫁公主的侍者,也即是西汉王朝和亲政策的执行者,他对政策的目的理当十分清楚。

但是处于对汉政府强迫其出使匈奴的不满,他到匈奴之后就投降了匈奴,还把汉政府和亲背后的战略意图向兄目单于进行了揭露。

中行说告诉单于曰:“你匈奴区区之众,甚至不过汉朝一个郡的人口,可为啥汉朝惧怕你们呢?就是因为你们有完全不同于汉朝的生产和生活方式,对于汉经济不存在依附关系。

现在,汉政府利用和亲的机会,输入这些汉的衣食美物,无非就是要你们改变风俗,喜欢上汉的东西。

不过,这点东西你们匈奴自己又不能生产,最终必将要仰赖汉的供给,这么下去,匈奴迟早要被汉给吞并。

”其实,《.匈奴列传》记载这段话,目的不是为了说明这个中行说如何高瞻远瞩,也不是证明匈奴单于因此放弃接受汉的和亲,而是从另一个方面补充说明了西汉政府对匈奴所谓和亲政策,外面柔弱,实际上包藏了进攻的意义,即利用汉经济上的优势逐步改变、收服匈奴。

毕竟,此后的几个单于仍然没有停止接受和亲,彻底放弃汉向其输入的人员和物资。

第四,汉政府的和亲政策,不仅仅对匈奴实行,而是也利用“和亲”政策来笼络西域其他重要的少数民族政权-乌孙。

汉武帝时期先后送细君、解忧两位公主嫁给当时的王成为正妻,陪同解忧远嫁乌孙的婢女也嫁给了乌孙位高权重的右将军。

她们为汉在西域争取到乌孙这样重量级的盟友,在配合汉军征讨匈奴的作战中起到至关重要的作用。

对于汉而言,和亲在道德上的问题远远不能够高于和亲作为一个整体战略对于国家利益的重要性。

两位公主都经历了丧夫和改嫁夫弟甚至继子的伦理困境,汉武帝都是以“入乡随俗”为理由要求她们依据乌孙民族的礼俗继续其和亲的使命。

这在以后儒家正统观念笼罩下的王朝,特别是两宋的理学主导的时代,根本是无非想像的事情。

第五,西汉政府对于匈奴的和亲本身,也分为前后两个时期,以武帝大举讨伐匈奴并取得战略胜利为界限。

前期和亲重在守,但也起到为武帝的战略进攻积极准备的作用。

后期的和亲,重点就变为“亲”,使得分裂之后的匈奴部落归顺和亲附汉政权。

众所周知的昭君出塞,就是在汉灭郅支单于之后,韩邪单于为了进一步密切与汉朝的关系,于公元前33年,亲自入汉,请求和亲,以结永久之好。

此时,匈奴和汉之间的攻守形势已经发生了根本性的转化。

和亲已从西汉主动变为匈奴主动要求,实质是分裂的匈奴单于企图利用西汉政府的实力来巩固自身的地位。

纵观西汉和亲政策的推行,有力保证了西汉对匈奴长期战略的实施,并且最终实现了双方攻防地位的根本性转变。

这难道不是西汉和亲政策成功的证明么? 到了两宋时期,鉴于西汉和亲的历史实例,不断有官员提出仿效西汉同北方的少数民族政权缔结“和亲”之好,但也不断被宋的以各种理由拒绝,最终未能付诸实践。

一方面,北方少数民族政权也有提出和亲要求,辽兴宗宗真曾派刘六符等南下议割地、和亲事宜。

但在宋当时的政治气氛之下,宋君主一律婉言拒绝。

本质上,两宋时期的士大夫阶层基本上自恃为文化优越的民族,断然排斥和北方辽、、金等少数民族政权结亲,甚至认为,一旦和这些“夷狄”结亲会被视作“自取羞辱”,比打败仗还没有颜面。

另一方面,在这种礼教文化下培育的女性,也无法担当起“和亲”和结盟的重任。

比起汉代女性自信和果断,任何一个外嫁到北方的宋朝女性中都出不了王昭君、冯夫人之类的巾帼人物。

和亲也就起不到应有的政治效果。

更深层次的原因在于,两宋已失去汉代的民族自信和积极进取:一味自我封闭的结果是失去了了解对手的机会;单纯用经济好处收买、安抚北方少数民族政权而不思进取的结果,就是彻底丧失了战略上的主动地位,最终被动地等待崛起于大漠的草原民族在巧取豪夺之下逼入亡国丧权的悲惨境地。

如果那些强调“华夷之辨”的士大夫知道宋和汉民族最终遭受到被草原民族征服、奴役的命运,司马光们还能在《》中对西汉的和亲政策嗤之以鼻么?还能够对于武帝的强征匈奴的政策斥为穷兵黩武吗? 综合来比较,西汉之强盛,不在于国力,而在于民族精神的雄性和张扬,就连西汉的女性也洋溢着大胆、自由的个性魅力;两宋的柔弱,也就不是由于国力不济,而是整体民族意识的保守和退缩,以至于连士大夫集团都留于文化上孤芳自赏、军事上消极被动、精神上封闭拘束的孱弱和压抑。

所以,象“和亲”这样的寓攻于守、攻防兼备的大战略,也只有在西汉这样开放进取的时代才能取得成效。

随机文章最大古埃及金字塔的建筑奇迹,花20年时间用680万吨巨石咖啡店幻觉使你的眼睛欺骗你,盘点能让人产生错觉的图片墨西哥711ufo事件回顾,多架ufo惊现天空组队飞行(日食期间)2018.1.30美国ufo事件,环状不明飞行物倾斜悬浮于半空亚马逊旗下蓝色起源发射火箭回收成功,私人公司推动太空旅游 本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

西汉骑兵有多厉害轻松吊打同时期的西方骑兵军团

在公元前二世纪是东西方帝国骑兵力量最不平衡的时代,如果西汉和匈奴骑兵遇到了西方同行,他们恐怕真的会喊出的名言:“我要打十个”。西汉时期西方帝国的代表是塞琉古、托勒密、马其顿等希腊化王国和罗马帝国,他们的骑兵力量相对于东方的西汉、匈奴骑兵都处于劣势。

之前的希腊化王国相对于罗马更重视骑兵力量,这是他们统治广大地域的关键,伙伴骑兵成了它们看家的武装力量。

可在公元前二世纪继业者战争,已经让马其顿人力资源大减,马其顿本土的伙伴骑兵实力遭到了毁灭性的打击,希腊化王国的骑兵已经变成小猫三两只。

公元前222年的塞拉西亚会战中,只能出动三百名伙伴骑兵组成的一个中队参战,三年后他们也只能出动400多人。

经过一个世纪的休养生息,当西汉可以出动十万骑兵远征匈奴时,安提柯王朝才勉强维持了约三千人水准的伙伴骑兵。

同样的难兄难弟还有塞硫西帝国,它的希腊裔伙伴骑兵只有1000人,被历代君主当做是看家的宝贝。

塞硫西帝国还十分不情愿地用1000名来自米底的伊朗贵族组成了“近卫”骑兵队,这只部队战术、编制待遇都同伙伴骑兵看齐,类似的马其顿、希腊裔骑兵和土豪贵族组成的重骑兵部队编制不一。

在安条克三世和四世的统治期间,伙伴骑兵这样的重骑兵部队终于达到了8000人的最高峰,终于可以凑齐汉军一路的远征骑兵。

虽然统治区域内的各族土豪都争先恐后地表忠心,塞硫西帝国始终不敢忘记当年这群家伙是如何抛弃阿契美尼德王朝,因此始终把招募希腊裔战士当做首选任务。

托勒密埃及除了缺乏希腊裔战士外,还缺乏马匹,它的伙伴骑兵数量也少得可怜。

拉菲亚会战中出现,的皇家骑兵部队人数达到了700人,此外它还有九只人数不明的骑兵队。

托勒密王朝对埃及本土民众的信任更低,在大部分时候都不招募土著人当骑兵。

当它敞开大门教会了埃及土著重骑兵战术后,反而加剧了国内的分崩离析。

在中亚和印度次大陆,希腊统治者们也保留了伙伴骑兵部队,在佛经中留下身影的米南德拥有一支五百人的伙伴骑兵部队,统治巴克特里亚的攸克拉底德斯拥有300人的伙伴骑兵卫队。

西汉时期的一个罗马军团只有200到300名骑兵,罗马军团的主要战术就是让自己的士兵兼职步兵、工程兵,在对付固定资产较多的敌人时效果非凡。

罗马的骑兵由辅助军团抽出900骑兵充当,作用是侦查和捡漏。

罗马人十分依赖外族盟友提供骑兵,以至于要和死对头争夺的效忠。

在西汉时期,希腊化王国的伙伴骑兵战力强悍,但人数太少,而且还承担着对外作战和镇压内部的双重任务,是可怜的一次性部队。

罗马军队还在攻略地中海流域的众多城邦,它的军队就是为了砸敌人场子、收保护费而建,在骑兵上重视程度不够。

西汉不但有十万级的精锐骑兵,还有庞大的战马储备,《汉书纪要.马政》中提到的战马损失就超过了数十万。

因此如果当时有传送门,西汉骑兵吊打西方同行是小事一桩。

随机文章商朝三朝元老伊尹是怎么死的?揭秘伊尹死因之谜商朝时为什么要封神?关于汉武帝的第一任皇后:陈阿娇简介俄罗斯布拉莫斯超音速巡航导弹,号称最先进导弹(实际不如战斧挪威NSM精确制导导弹,曾受到F35青睐(制导方式奇特) 本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

猜你喜欢

-

平定七国之乱而名垂青史西汉著名将领周亚夫生平经历 地球 2026-01-04

平定七国之乱而名垂青史西汉著名将领周亚夫生平经历 地球 2026-01-04 -

三星堆13大千古未解之谜震惊全世界 三星堆 2026-01-24

三星堆13大千古未解之谜震惊全世界 三星堆 2026-01-24 -

姜俊武杀了黄静吗?,揭秘女教师黄静案真相 未解之谜 2026-01-22

姜俊武杀了黄静吗?,揭秘女教师黄静案真相 未解之谜 2026-01-22 -

《推背图》第11象节钠卦破译 推背图 2026-01-22

《推背图》第11象节钠卦破译 推背图 2026-01-22 -

中国古代最牛的预言是谁? 推背图 2026-01-22

中国古代最牛的预言是谁? 推背图 2026-01-22