古代女子最卑劣下流刑罚女子裸刑

【菜科解读】

古代女子淫刑之裸刑介绍

裸刑可以算作中国古代史上统治者最卑劣最下流的古代女子淫刑了,自从“穿衣文化”的世界观形成后,中国人便开始以裸体为耻了,裸刑处决在夺去犯人生命的同时也在贬低他的身份,侮辱他的人格,尤其是把女犯的衣服剥光后处刑,除了贬低其身份之外还额外起了一个羞辱的作用。

强迫女性裸露的这些场面传达了女性没有尊严、不知羞耻、对其身体没有任何主权、其身体不过是男性把玩的物品和泄欲的对象等信息,包括了更深刻的对妇女歧视、压迫和贬损的意义。

<1 /> 在古代中国女人的社会地位一向低微,犯下死罪的女人更为世人所不齿,所以将她们裸身处决不但不会认为有伤风化,反而往往为官方和民间所接受。

北魏孝文帝第一次在刑法中明令禁止“裸形处决”,可惜传统的力量总是可怕的,这条尊重人权的法规在孝文帝死后实际上已经变成了一纸空文,之后历代王朝仍然使用去衣裸刑。

<1 />

<1 />

中国古代统治者为何喜欢施女犯裸刑?其实对于一般刑事罪的女犯,如何处死她们对于统治阶级而言其实是不太关心的,甚至有时也会发点善心避免其受辱,但当他们面对的是对统治权威构成威胁的女犯的时候就另当别论了。

在妇女地位一向低下的中国,能够对统治集团构成威胁的女性,肯定都是在政治上具备极强号召力的或者是在军事上具有卓越领导才能的人,而且她们在百姓中具有较高的声望,单纯将她们处死,并不能影响其在百姓心目中的形象,搞不好甚至还会激发人们对她们的同情。

因此,对统治集团来说,如何消除这类女犯在百姓心目中的这种影响才是决定对她们施以何种刑罚的核心,施以裸刑,牵扯到中国人下意识里最忌讳的那个“性”字,无疑是从根本上摧毁其人格形象乃至精神影响的最佳捷径。

<1 /> 遭受古代女子淫刑机率最高的莫过于古代被俘的农民起义女领袖,几乎无一能够幸免裸刑。

隋末巾帼女杰陈硕贞于唐高宗永徽四年(公元653年)十月率众起义,自封为“文佳皇帝”。

陈硕真是当地百姓的崇拜对象,崔义玄在处死她之时将其当众凌辱后才行肢解刑,无非是想摧毁她的形象。

(刑肢解时要剥光衣物,对女性要割去双乳,这对于陈硕真来说当然是极大的侮辱)。

清嘉庆时南笼布依族起事反清的领袖王囊仙以宗教形式组织布依族人民起义,民间称为囊仙(布依语,意为仙姑)。

于嘉庆二年正月(1797年)起事,被凌迟处死时年仅二十岁。

震惊中外的义和团运动中的黄莲圣母林黑儿被俘后,传说欧美人稀奇一介女流如何能够有如此之大的本领迷惑众人,都想亲眼目睹其真面目,于是他们将黄莲圣母处死,然后用药水浸泡尸体,再运往欧美各州,当成玩物,放在博物馆中任人观赏。

(此事缺少佐证,恐是中国统治者虚构之)。

<1 /> 中国古代统治者而且还经常会对她们进行“性侮蔑”,这在一些无聊文艺中常见之,比如有关王聪儿,污蔑她在正与部下淫媾时被砍断了脚;在《平妖传》中,胡永儿被捕时正与王则“在床上行那云雨快活之事”;王囊仙被捕时也在同男性同房,所以不及穿衣,赤身出战被擒;黄莲圣母林黑儿说她是“土娼”,称她“略有姿色,而悍泼多智巧,乃群奉为女匪头目”,甚至具体点出她是“天津侯家后之妓女”等等。

究其原因,主要是因为长年的封建礼教束缚,使人们在思想上对非合乎礼教的性行为深恶痛绝,在性问题上的丝毫偏差,就足以使“英雄”在其他方面的一切努力都付之东流,这一点,对于女性尤甚,足以使其名誉扫地。

<1 /> 中国古代统治者显然深谙此道,能够使女犯被社会普遍耻笑的办法,在自商代就已经形成“穿衣文化”的中国,还有什么比让女犯暴露身体更能降低其社会评价度的呢?明白了这一点,也就明白了为什么历代的女义军首领、绿林的女匪首、甚至近现代的女革命者被处刑时要被剥光衣服施以裸刑了。

其实,正所谓“民不畏死,奈何以死惧之”,尽管中国古代统治者的裸刑花样日新月异,但农民暴动照样是风起云涌。

那些参与暴动的妇女连死都不怕,裸体示众又怎能吓倒她们呢,正是“女不畏裸,奈何以裸惧之。

”这种最卑劣最下流的刑罚,除了说明统治者作为屠夫的卑劣和无耻,还能说明什么呢?

#p#分页标题#e#<1 /> 嘉靖时浙江总督胡宗宪因罪被逮解至京,他的妻子和女儿在杭州被拘捕,就受到过这样的侮辱。

于是县衙公堂就成了很多无聊闲汉们聚集的场所,尤其是当听到有妇女被杖刑的时候,他们的神经会突地一紧,如同一个重大节日的到来。

麦高温在《中国人生活的明与暗》一书中给了这些人一个精彩的速写:“事实上,那天这群人聚在一起似乎仅仅是为了某种喜庆的目的。

他们真的是快活极了,脸上露出了笑容,相互间开着玩笑,并且就罪犯被捕获一事而相互祝贺。

”

裸刑的这一结果,比施行裸刑本身更为可怕,因为它玷污和摧毁了一些原本善良的灵魂,使常人堕落为魔鬼。

晚清的俞樾记述过这样一件事:某县令年方少壮,为人轻浮,最喜欢谈论桃色新闻,他审理案件,发现有涉及妇女闺阃方面内容的,就故意牵扯,定为奸情,然后将妇女裸体行杖。

后来他因贪污罪被处死,家产被籍没,妻女流落为娼,有人说这是他裸杖妇女的报应。

俞樾还记述过一件同类的事:有一农户娶了个二十七八岁的媳妇,因奸情东窗事发后,县官命令把她全身脱得一丝不挂,重杖四十,之后让她的父母领她回家。

父母扶着裸体的女儿出了衙门,脱下自己的衣服为女儿遮体,当时围观的群众成百上千,不少人上前夺衣,不让她穿,此女只得裸身回家。

<1 /> 无赖子弟终日围观,抚摸挑逗,嬉笑取乐。

妇女羞辱难耐,有的当场碰死。

更可悲的是因这种裸刑的施行,不仅“培养”了中国历史上若干代的看客,而且使这些看客的余孽直至今天都尚未绝迹。

如今从统治层面来说,早已失去了施行裸刑的基础,如果现在还有谁倡导裸刑,一定会遭到现代文明社会的唾弃。

然而在现今社会小环境里,我们却还经常看到或听到这样的实例:某地某女,或因失贞、或因偷窃、或因其他什么大逆不道之事,被社会无赖、地痞流氓——古代看客在今天的余孽们,剥光衣服,大肆羞辱,余兴难尽;尤其令人震撼的是从事此道者,还往往就是女性,她们似乎最了解作为女性最怕的是什么,不把被施暴对象的最后一层遮羞布剥去绝不罢手

中国古代最卑劣最下流的刑罚 女子裸刑<1 /> 中国古代统治者显然深谙此道,能够使女犯被社会普遍耻笑的办法,在自商代就已经形成“穿衣文化”的中国,还有什么比让女犯暴露身体更能降低其社会评价度的呢?

<1 />

<1 /> 对女子的杖刑<1 /> 中国古代史上统治者最卑劣最下流的刑罚,莫过于对女性施以裸刑了。

在“穿衣文化”的世界观形成后,中国人便开始以裸体为耻了,裸形处决在夺去犯人生命的同时也在贬低他的身份,菜叶说说,侮辱他的人格,尤其是把女犯的衣服剥光后处刑,除了贬低其身份之外还额外起了一个羞辱的作用。

<1 /> 中国妇女的地位一向低微,犯下死罪的女人更为世人所不齿,因此将她们裸身处决不但不会认为有伤风化,反而往往为官方和民间所接受。

北魏孝文帝第一次在刑法中明令禁止“裸形处决”,可惜传统的力量总是可怕的,这条尊重人权的法规在孝文帝死后实际上已经变成了一纸空文,之后历代王朝仍然使用去衣裸刑。

« 1

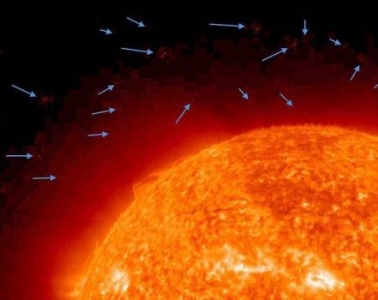

世界上最大的风暴雪冰河的历史再现了

这无疑是世界末日,就像人类遭受过的最可怕的海啸一样。

世界上最大的风暴是著名的灾难电影“后天”的真实写照。

1977年7月底,纽约冬季平均气温高达1C,遭遇来自加拿大的世界上最大的风暴。

连续五天,纽约和水牛市的暴风雪并没有停止被1.2米高的雪掩埋。

雪中最高的水牛城甚至高达9米。

大雪淹没了整个地区的雪花,,风吹到了纽约,雪花在随后的强风中卷起。

这导致大雪持续五天五夜,全市最大的地铁系统因大雪而瘫痪。

公众没有料到会有这么多的雪来保护寒冷和温暖,这已经成为最大的问题。

温度急剧下降使许多人被冻伤,没有看到太阳的天空。

让整个纽约陷入世界末日的恐慌之中。

2004年的灾难电影“后天”描述了1977年风暴的真实场景。

交通被积雪掩埋以保持彼此的温暖。

整个城市在暴风雪的袭击下崩溃了。

1979年,北极的冷空气袭击了欧洲西部。

这场很大的风暴也持续了三天三夜,连续下了80个小时,使英国在两年前成为纽约。

但幸运的是,两年前的灾难使世界为1979年的暴风雪做好了准备,这导致了两年前发生的灾难。

世界上最大的风暴雪冰河的古代再现了

这无疑是世界末日,就像人类遭受过的最可怕的海啸一样。

世界上最大的风暴是著名的灾难电影“后天”的真实写照。

1977年7月底,纽约冬季平均气温高达1C,遭遇来自加拿大的世界上最大的风暴。

连续五天,纽约和水牛市的暴风雪并没有停止被1.2米高的雪掩埋。

雪中最高的水牛城甚至高达9米。

大雪淹没了整个地区的雪花,风吹到了纽约,,雪花在随后的强风中卷起。

这导致大雪持续五天五夜,全市最大的地铁系统因大雪而瘫痪。

公众没有料到会有这么多的雪来保护寒冷和温暖,这已经成为最大的问题。

温度急剧下降使许多人被冻伤,没有看到太阳的天空。

让整个纽约陷入世界末日的恐慌之中。

2004年的灾难电影“后天”描述了1977年风暴的真实场景。

交通被积雪掩埋以保持彼此的温暖。

整个城市在暴风雪的袭击下崩溃了。

1979年,北极的冷空气袭击了欧洲西部。

这场很大的风暴也持续了三天三夜,连续下了80个小时,使英国在两年前成为纽约。

但幸运的是,两年前的灾难使世界为1979年的暴风雪做好了准备,这导致了两年前发生的灾难。