解析海底奇怪17世纪项链的来历

梅尔·费希尔寻宝公司(Mel F

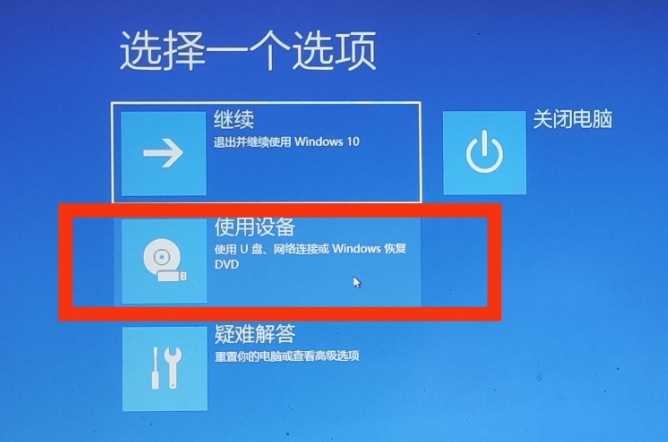

【菜科解读】

梅尔·费希尔寻宝公司(Mel Fisher's Treasures)的潜水员比尔·伯特(Bill Burt),在搜寻“阿托卡夫人号”沉船(Nuestra Senora De Atocha)时发现了一条40英寸(约101厘米)长的金链。

“阿托卡夫人号”在1622年的一场飓风中,永远沉没在美国弗罗里达州的海底。

神秘项链现身 专家称这条金链估值约25万美元。

梅尔·费希尔寻宝公司在上一次的打捞中,在沉船东侧附近找到 22枚银币,以及一个游戏用的加农球(cannon ball)。

该公司希望找到更多的钱币,却无意发现了金链。

梅尔·费希尔寻宝公司自1969年开始对这艘沉船进行探宝打捞活动后,发现了价值5亿美元的古董、金银珠宝。

价值连城的金链 在经历了15年的寻找后,1985年,梅尔·费希尔寻宝公司的员工发现了“阿托查”的“主矿脉”,价值超过4.5亿美元。

随后他们便开始和美国政府陷入法律角力,弗罗里达州官方抢占了不少由梅尔·费希尔寻宝公司打捞上来的物品。

而经过8年之久的诉讼后,美国最高法院裁决梅尔·费希尔寻宝公司赢得这场官司。

梅尔·费希尔寻宝公司估计,在沉船艉楼部分的财宝价值约5亿美元

解析:古时候骑兵作战的四大战术是什么

首先骑兵有以下两个突出特点: 1、机动性高,行军速度快; 2、战斗力强,冲击力强。

在,战争特别是大规模的决战,往往是开阔地带摆开阵势相互厮杀,骑兵在马上冲杀,人砍马踩,在数量对等的情况下,步兵很难挡住骑兵的冲锋。

在欧洲的,骑手和战马都装备大量的装甲,就像一辆辆坦克,杀伤力可想而知!在就是中国长城的出现很大意义上就借助工事阻挡骑兵的冲击。

骑兵的最大特点就是攻击迅猛,而且极其不易被步兵包围,中国历史上每个强盛的王朝都拥有着自己强大的骑兵队伍,但拥有骑兵所需要的开支浩大,绝非一个农业国家的经济所能支持加之种种政治因素的考虑,中原王朝的骑兵往往无法同北方的骑兵相抗衡。

骑兵的优点明显,但弱点一样突出,受地理的影响很大,同时如果敌人手中的远程火力太过强大、都无疑是骑兵的噩梦。

骑兵主要战术有以下几种: 1、满古歹战术。

蒙古骑兵靠它打遍亚欧无敌手。

具体打法是:近敌是不冲锋,而是围绕敌阵抛射,若敌前进则撤退,敌人停下就继续抛射,非常类似网游里远攻职业的“放风筝”。

2、侧击战术。

骑兵在侧敞籂搬饺植祭邦熄鲍陇翼绕开敌军主阵,攻击薄弱处,或攻击敌阵之间联接处,冲开敌军,制造混乱。

3、重骑冲锋战术。

这种战术基本只在欧洲使用。

骑兵人马皆被重甲,手持长矛,近敌时开始冲锋,待遇敌时速度至最大,主要依靠强大的速度惯性撞飞敌人。

亚洲好像只有两宋时期“拐子马”与之类似,但也只是侧击,从来不正面攻击。

4、狼群游击战术。

骑兵缀上敌军,但不接战,只不停骚扰,因为步军不成阵就无法应对骑兵,所以迫使敌人时时都维持阵型,堕其士气,耗其体力。

待敌军疲劳时骑兵分成若干小队全面攻击,使敌混乱逃散,骑兵在追击过程中大量杀伤敌军。

至于演义小说电视剧里那种常见的轻骑兵对着阵型森严的步兵阵冲锋的场面,以及单骑猛将冲锋大阵的场面,在真实战争中基本不可能出现。

骑兵在冷兵器时代最大的优势在于速度,输的时候能跑只会小败;赢的时候可以追击经常大胜。

如果是中原内战,双方骑兵都不多的情况下,骑兵的主要责任是战场侦查、遮蔽战场、护卫侧翼、追击。

随机文章欧洲最奇葩的红色处女军 全部由处女组成 极端歧视男人清朝灭亡因太放水?八国联军开兵器库全部傻眼2017西安ufo事件真相,金字塔形状的不明飞行物竟是风筝宇宙是不是一个大黑洞,宇宙中不存在超大黑洞/多个黑洞揭秘太空看地球是什么样子?从太空看地球的十大奇景(别具特色)

解析:关宁铁骑到底存不存在吗?

在后人的印象中,关宁铁骑承担着抗清的重任,是一只特别能打的军队,从“铁骑”的命名,可知这是一支战斗力强大的骑兵部队。

但很遗憾,在历史上这是一支并不存在的军队,纯属民间的虚构。

“关宁铁骑”只存在于野史 说它不存在,是因为明军当时的编制内没有一支专以“关宁铁骑”命名的骑兵,而且关宁军的主体也不是骑兵,是车阵、步兵和轻骑的结合,这是明军当时在北方的基本作战构成。

关宁铁骑这个词大量出现在野史,属于后人的附会。

特别是在清代被平反以后,人们更是习惯性地将他管辖的部队称为关宁铁骑。

事实上,这仅是一种美好的想象,也是对历史、对其他将领的贡献不负责任的态度。

在辽西走廊,军队的编制内有载的铁骑只有两支。

一支是的家丁部队:缘边铁骑。

人数大概有一千多人,只服从祖大寿的指挥,不听从朝廷的命令。

这支军队是祖家的本钱,是很能打的,类似于以前和李如松父子镇守辽东时的私兵。

这些辽东、辽西将门主要靠这些私兵才有跟朝廷讨价还价的资本。

时,祖大寿正是凭借这支部队才得以死守锦州。

后来祖大寿降清,被清廷改编,这支私军也随之消失于历史的烟云。

另外一支,是杨嗣昌在山海关成立的“关门铁骑”,听名字就知道,是防山海关的,数量也极少,只有两千到三千人。

这支部队是纯粹的朝廷军队,不属于将领个人。

杨嗣昌曾计划扩充之,但饷银紧缺,只能勉强维持两千余人的规模。

后来调入关内平叛,被的闯军消灭。

这支军队存在时间极短,战绩也一般,和曾经负责辽东军务的王在晋、、袁崇焕及等都没有关系。

能征善战?更是后人的想象 我们读到过很多文章,都说关宁铁骑能征善战,几千人就能追着几十万农民军到处跑,甚至有“九千关宁铁骑大战十万清军”这样的荒诞不经的故事。

不得不说,这些失真的传说误导了许多人。

历史的结果是不会骗人的,如果关宁军真有这样的强悍战斗力,早就平推到沈阳、把清军全部消灭了。

结果就是,1644年的,吴三桂的4万关宁军精锐在有山海关作为防守凭障的情况下,被6万大顺军差点在1天内打崩。

山海关大战,关宁军差点崩盘 那么在历史上,关外的明军到底是什么情况,他们都是什么类型的军队呢? 首先,在辽东与后金(清)的历次作战中,明军的组成一直是比较复杂的,并不是同一类的军队在单独作战。

明朝在鼎盛时期的军制,是卫所军负责防守、治安,大规模作战(进攻性的战斗)由三大营(中央军)过来解决,到了中后期,由于三大营的衰落,明朝开始在关内征调客兵,比如浙兵、、大同军、四川的白杆兵等。

这些不同地区的客兵在辽东历次战役中发挥了主体作用。

反而辽兵一直在打酱油。

总体来看,明朝后期的辽东和辽西走廊,是各将领的私兵、卫所军、关内客军共同构成了防守后金(清)的防线。

到了时期,由于能打的客兵越来越少(浙兵和戚家军因兵员缺乏已取消编制),关外就成了辽兵的天下,也就是辽西将门的家丁部队和卫所军。

袁崇焕主持辽事时扩军练兵,实质上就是在用中央的财政资源,扩充辽兵的力量,使辽西将门开始摆脱朝廷的控制。

熊廷弼曾经说过,要解决辽东问题必须使用客兵,辽兵只能用于防守。

他认为关宁军很不靠谱。

历史的发展还真让他说对了。

在进攻性的战役中,关宁军基本是派不上用场的,这些辽东军头一个个只为了自保,逃跑很擅长,也善于尾随敌人,比如己巳之变。

由于他们的田产全在辽东和辽西走廊,所以敌人只要不触动他们的利益,就不会死拼。

因此关宁军的能征善战只是一个历史的谎言。

后来许诺关宁军封疆裂土,这支军队就成了帮助清朝统一中原、屠杀同胞的马前卒。

熊廷弼看到了结局 袁崇焕的关宁军,只是进一步的军阀化 上台后,袁崇焕主持辽事,获得了极大权力,这给了他整合军队的便利。

不过,他在辽东真正手握大权的时间不足两年,他整合军队最大的成果,是使锦州、宁远及山海关一线的驻军统一了指挥,减少了过往的派系内耗。

这时的关宁军,由于摆脱了客军的牵制,获得了所有的朝廷资源,从兵员、粮饷等方面都开始飞速地扩张,并逐渐失控。

朝廷指挥起来很困难,这支军队变得只认军头,不认皇帝。

袁崇焕以排挤优秀同僚的方式实现了关宁军的内部统一,将服从朝廷指挥的满桂、王之臣等驱逐出指挥系统,这两人成了他整军和统一事权的受害者。

随后,袁崇焕提出了组建和训练骑兵的计划,继续向崇祯皇帝申请巨额财政资源。

但这个计划并没有完成。

崇祯二年的入关和袁崇焕的下狱,关宁军被证实有军阀化的倾向,他的扩军计划也随之被废止。

从这时起,所谓“关宁铁骑”的本质就已经显露无遗了。

随机文章墨西哥伊克基尔天然井,深达40米的天然地底游泳池中国无法挖的三大墓,秦始皇陵发掘44年无人敢挖(技术菜)没结婚的人不能抬棺材,抬棺材容易倒霉(亲人也不能抬)法国幻影4000战斗机夭折,3000万美元的成本导致0订单手表定律是指一个人不能双重标准,否则会让自己陷入混乱