解密七星巨棺之谜

【菜科解读】

嗣后,在自治区文物局的主持下,联合故宫博物院、北京大学、中国文化遗产保护中心以及有关省市文博单位共同攻关,经过近3年的抢救性、抽丝剥茧般发掘,一个惊天秘密正一步一步向我们走来:上思“三合土”巨棺与明朝“失踪”的建文帝有着千丝万缕的联系,具有重大的人文价值。

逐章推出“七星巨棺”之谜,以飨广大读者。

一、“石棺”出自“官皇屯”

时间定格在2008年10月15日。谁也没有预料到,这天的不久之后,却引起国内各媒体,特别是引起了中央电视台各类栏目极大的关注,并在国内考古界也引起了轰动,而上思也成了全国关注的焦点。

对于人们来说,这天只是一个平常的日子。

然而,就是这一天,在距上思县城东面约5公里的思阳镇广元村东北面约800米处,当地人称之为“官皇屯”的山坡上,却因为一个正在这里进行挖山取土的施工队,从山坡处挖出一块外壳十分坚硬而又类似石头的长方形“石块”,由此人们一传十、十传百地纷纷涌来观看这个大“怪石”。

也许在场的施工队领导意识到,展现在人们面前的这个大“怪石”并非一块普通的石块,当即向政府作了报告。

县文化和体育局领导接到政府的通知后,要县文物管理所的工作人员立即赶往现场进行勘测。

在对这个“石块”的勘测过程中,发现这个类似“石块”呈长方形,顶部分呈“人”字形,长2.40米,高1.16米,宽0.96米。

而在山坡上,另一个也类似的“石块”,其头端已露出地面。

经测量,这两块“石块”的排向相互距离0.5米。

在过后发掘这大“石块”出土后,测量其长2.50米,高1.45米,宽1.15米。

这两大“石块”的形状,类似棺材的形状。

经对两大“石块”进行勘测,结论为:这两大“石块”并不是普通的“石块”,而是两座系“三合土”夯制的墓葬。

随后,广西文物考古研究所覃芳、何安益、杨清平等文物考古专家,根据这两座“三合土”墓葬制作的形状,初步推断,属明代时期的墓葬。

并还断定,以“三合土”为外椁的这两个墓葬,在“三合土”椁内必然存在有棺木。

这种以“三合土” 夯制的棺椁,也就是当地人所俗称的“石棺”。

所谓“石棺”,只是当地人的俗称,它并不是真正意义上用石头凿刻而成的棺材。

其实,它是一种采用“三合土”在棺木四周夯制形成的棺椁。

只不过在“三合土”干涸后,它的坚硬度也像石头那样的坚硬,甚至比普通的石头还要坚硬。

而所谓的“三合土”,这也仅是一种考古专业上的俗称术语。

“三合土”它是由多种成分组成,只不过它其中的主要成分是黏土、石灰和沙子。

而其中的石灰成分比较多,黏土也占有一定的比例,沙子的比例相对少一点。

壮族民间有这样一种说法,就是夯制这类“三合土”棺椁,有时为了增加其黏性,会在“三合土”中加进适量比例的糯米浆或糯米饭进行搅拌。

另外,有时为了增加其硬度,也会在“三合土”中加进适量的桐油进行搅拌。

经考证,采用“三合土”夯制棺椁,在我国自宋、元时期就时有出现,至明、清时期,在山东、福建、广东的沿海一带就盛行了。

其原因,沿海一带土地湿润且酸碱性较强,如埋在土中的棺椁受到酸碱性的长年侵蚀,棺椁就容易腐烂。

因此,为了更好地保护棺椁及棺内尸体、物品,就采用了“三合土”混搅,并在木质棺椁四周夯筑,形成一种“三合土”外椁,以达到长久保护木质棺椁的作用。

以后,这一带不断有沿海的移民迁移内地,就把“三合土”夯制棺椁的丧葬习俗沿袭到各地。

广西文物考古研究所文物考古专家李珍说,以前在山东、福建、广东等地也曾发掘类似的“三合土”棺椁,但多数仅为五面密封,且多数都遭到严重毁坏。

自己从事考古工作多年了,以前从没有见过像在上思出现的这么完整的两座“三合土”夯制的棺椁。

专家推断,这次在上思发现如此完整的呈六面密封形状的“三合土”棺椁,在广西属于首次发现,在国内也属罕见。

中国文化遗产研究院梁宏刚博士,根据中国传统的丧葬习俗推断,这应该是一处夫妻合葬墓。

因为,不仅在壮族或是其他民族的丧葬习俗里,父子葬或者母子葬它们是不能平排葬的,只有夫妻合葬,才能平排葬。

根据有关文献记载,在我国的西周时期就已经开始存在夫妻合葬的习俗,即夫妻分别葬在两个相互紧造的墓穴中。

到春秋战国时代,这种夫妻异穴合葬的制度更加趋于普遍。

也不知道从何时起,从“风水”学的角度说,凡家族的墓葬,长辈墓一定在墓地的上方,而晚辈墓只能在墓地的下方,否则,那就是“骑祖”,就是人伦颠倒的表现。

这是丧葬习俗中的一种禁忌。

自从出现了夫妻异穴合葬的习俗,几千年来,人们还一直在遵循着这样的丧葬“风水”规则,并一直延续至今。

经过完全发掘出土后,发现这两座“三合土”棺椁呈一大一小状。

经体积推算,大棺椁的重量应在5吨左右,小棺椁的重量也在4吨上下。

按照墓葬所呈的坐北朝南向排列,大棺椁位于墓地东面,小棺椁位于墓地西面。

在壮族的丧葬习俗里,墓地的安葬,排列均为男左女右。

因此推断:大棺椁里的墓主人为男性,小棺椁里的墓主人为女性。

经2008年12月19日、2009年6月9日由广西文物局、广西文物考古研究所会同中国文化遗产研究院、北京故宫博物院、北京大学、湖北荆州文物保护中心、陕西省文物考古研究院以及广西医科大学等各路专家,对两座“三合土”棺椁的开棺发掘勘测,结果也证明了当时“夫妻合葬”和大棺椁里为“男性墓主人”,小棺椁里为“女性墓主人”的推断。

历史文献记载曾有两人尝试七星灯续命,一人失败了另外一人却成功了

历史上诸葛亮北伐,本就为国事操劳的他,突觉不久于世,于是点燃七星灯阵,想要借此续命,并下令绝对不许让任何人踏入帐内一步,夜观天象,看出诸葛亮将不久于人世,于是便让带兵前往,探探虚实,误以为是敌兵前来劫寨,就风风火火冲进了帐中。

魏延匆匆闯进帐中,一脚就踏灭了七星灯阵主灯,诸葛亮大怒将宝剑一扔怒道:生死自有天命,人力不可挽也。

在此情此景之下,就想要杀了魏延泄恨,诸葛亮制止了姜维,司马老贼只不过是想要探我虚实,然后将后事嘱咐给姜维便死在了帐中,诸葛亮的“七星灯续命”之法也就自此失败。

“七星灯续命”之法从商朝就开始有史料记载,但是却始终无人使用此法,流传到现今,在时间的侵蚀之下,早已经渐渐失去了完本的详细记载,现在的人们只是知道一些历史事件所叙述的故事罢了,所以这就是为什么历史上有许多出色的谋士,例如,,风等人都没有使用的原因了。

再说一下另一个主人公,刘伯温在明朝太祖朱元璋身边当军师,可能与诸葛亮有一样的预兆或者感觉,自己也将要在不久后离开人世,于是想要做最后的一搏,也使用了秘法“七星灯”来为自己续命,也许是刘伯温还要帮助朱元璋建朝,所以命不该亡,刘伯温也就续命成功了,成功多活了十二年的时间,所以说这个方法还是比较厉害的呢。

刘伯温也是靠着这七星灯秘法所续的12年,最终帮助朱元璋消灭了的等人,成功建立了明朝,朱元璋也登上了帝位,刘伯温成了伴龙之臣,所谓“伴君如伴虎”所以后来朱元璋乱杀有功之臣,刘伯温也受到了种种牵连,最终病入膏肓从而终死在了家中。

或许这七星灯续命秘法的使用有特殊的法门,或者是需要使用此法之人,必须是天命之子,也就是上边所说的伴龙之臣,而当时的刘伯温要帮助天选之人朱元璋建立明朝,所以天都不要他亡,而诸葛亮那时蜀国气数已尽,所以诸葛亮也就续命失败。

随机文章关于春秋战国人物名称及爵号的几个问题?探寻南极血瀑布之谜,将会更加大出血的血瀑布(是卤水)中国发现200米巨蟒,苏联生化试验导致巨蟒变异长大十几倍(假新闻)宇宙白洞和黑洞有什么区别,黑洞吸入白洞吐出/白洞未被证明五大洋七大洲五大洋是哪些,南冰洋并不存在/只由七大洲四大洋

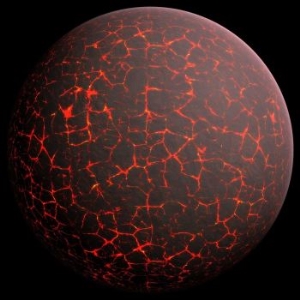

假的?火星生命藏身富含铁的岩石中?

火星上真的有生命吗?千百年来,科学家们一直在研究火星上是否拥有生命。

如今太空专家研究指出火星地下存在着巨大的冰冻水,而水是人类赖以生存的源泉。

随着科学的不断发展,火星有可能成为适合人类生存的第二个地球。

据报道,在地球上的很多地方都可以找到化石,这些远古生物的化石骨骼和外壳可以帮助我们了解地球上生命的进化和历史。

虽然化石是比较常见的,但不是每个死去的生物都会变成化石。

典型的化石通常是有机体在泥土或淤泥中死亡时形成的。

软组织腐烂,但伴随着沉积物硬化成岩石,矿物质会渗入骨骼和外壳中形成化石。

由于地球始终是个潮湿的动态世界,我们有丰富的化石记录,它们跨越数十亿年的时间范畴。

原则上,化石可以在任何有水和生命的星球上形成。

可能有遥远的系外行星上有着丰富的化石历史,包括火星。

火星现在的表面是干燥、寒冷的,而且经常处于紫外线辐射的烘烤,这些都不利于生命存在。

但早期火星与现在截然不同,那是个温暖、潮湿的世界,拥有广阔的海洋。

几十亿年前,火星就像地球这样适合生命生存,那里很有可能出现了生命。

潮湿的环境也使化石形成成为可能。

如果在火星上真有化石存在,我们今天应该能找到它们。

多年来,天文学家一直在努力确定火星是否曾经有过原始的生命形式。

我们已经知道这颗红色的行星在早期就有水,但是它有足够的时间来支持微生物的进化吗?科学家们曾有几次在火星上寻找生命的尝试,到目前为止,我们已经发现了诱人的线索,但还没有明确的火星生命迹象。

关键是要知道在哪里寻找。

美国宇航局NASA和欧洲航天局ESA都认为,这个问题的答案可能隐藏在火星表面,并计划进行深入研究。

他们希望研究火星表面能揭示过去生命的重要线索或痕迹,但这项任务有个重大挑战:机器人300024,股吧探测器无法探测到整个星球,科学家们不得不挑选出几十亿年前最适合生存的地点。

爱丁堡大学的研究人员在最新研究中指出,尽管选择可能会因一系列因素而有所不同,但在火星古湖遗址附近发现的、富含铁元素的岩石可能是最值得搜索的目标。

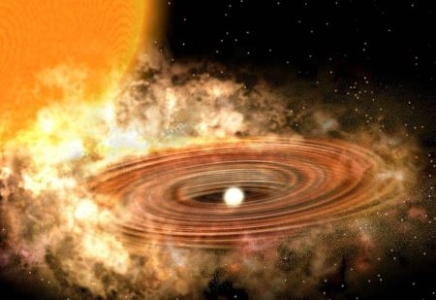

大约30亿到40亿年前,这些沉积岩在湖泊河床的泥土和粘土中形成,或者是在火星有水和适宜天气条件下形成的。

研究人员表示,,这些岩石中含有的铁和硅可能有助于化石的保存,使它们成为保存古代生命线索的最佳地点,如果它们真的存在。

更重要的是,这些岩石比地球上相同年龄的岩石保存得更好。

正如研究人员所说,这是因为板块构造运动或岩石运动形成了行星的外壳。

在地球上,这个过程很常见,可以在特定时间内摧毁隐藏在其内部的化石,而火星则不受任何类似的影响。

该研究小组将地球上的化石和石化过程数据与之前的火星探测器和轨道飞行器收集到的地质勘探数据结合起来,得出了这些结果。

爱丁堡大学的肖恩⋅麦克马洪Sean McMahon在