重元之乱是在什么样的背景下发生的?促成因素是什么

戊午,皇太叔重元与其国王涅鲁古及陈国王陈六、同知北院枢密使事萧胡覩

【菜科解读】

戊午,皇太叔重元与其国王涅鲁古及陈国王陈六、同知北院枢密使事萧胡覩、卫王贴不、林牙涅次薄古、统军使萧迭里得、驸马都尉参及弟术者、图骨、旗鼓拽刺详稳耶律郭九、文班太保奚叔、馁臧提点乌骨、护卫左太保敌不古、按答、副宫使韩家奴、宝神奴等凡四百人,诱胁弩手军犯行宫。

时南院枢密使许王仁先、知北枢密院事赵王耶律乙辛、南府宰相萧唐古、北院宣徽使萧韩家奴、北院枢密副使萧惟信、敦睦宫使耶律良等率宿卫士卒数千人御之。

涅鲁古跃马突出,将战,为近侍详稳渤海阿厮、护卫苏射杀之。

己未,族逆党家。

庚申,重元亡入大漠,自杀。

辛酉,诏谕诸道。

壬戌,以仁先为北院枢密使,进封宋王,加尚父,耶律乙辛南院枢密使,萧韩家奴殿前都点检,封荆王。

萧惟信、耶律冯家奴并加太子太傅。

宿卫官萧乙辛、回鹘海隣、褭里、耶律达不也、阿厮、宫分人急里哥、霞抹、乙辛、只鲁并加上将军。

诸护卫及士卒、庖夫、弩手、伞子等三百余人,各授官有差。

耶律良密告重元变,命籍横帐夷离堇房,为汉人行宫都部署。

癸亥,贴不诉为重元等所胁,诏削爵为民,流镇州。

戊辰,以黑白羊祭天。

同样是叙述这段历史,《天龙八部》中做了很大的发挥。

小说给读者的印象如下: 1、重元本无谋反之心,完全是被儿子涅鲁古的野心鼓动甚至胁迫; 2、道宗事先完全不知情,是在非常被动的状态下,倚靠萧峰一人之力扭转局势,保住地位; 3、重元与涅鲁古,叛军极众,而道宗的护卫极少,情形危急。

第一点是重元的内心世界,不便加以讨论,但对照《辽史》的记载,后两点则是不符史实的,这主要是为了塑造萧峰之英雄气概。

首先,道宗事先已得到耶律良的密告,知道重元会叛变,并非不知情;其次,重元一方是四百余人胁弩手军犯行宫,而这一方也有勇将及数千士卒御之,两方的兵力并非悬殊。

而且辽以“捺钵”为朝廷,地府是固定下来的“城国”,而中央政府则是春夏秋冬四季变动的“游国”,所以道宗出猎所在的行宫,应该就是带着整个朝廷在行动,防御力量不见得会比平时弱。

从战局来看,双方也算是势均力敌,而且道宗更占优势,重元的机会主要就在于那出其不意的一击。

因此,重元的叛乱,并非有一个绝佳的机会,而更多的显现出一种被逼迫而不得已为之的特征。

事实上,道宗之前就对重元的强大势力深为怵惕,也做出了将涅鲁古外放的举动。

所以,重元叛乱,应有如下几个因素促成: 1、道宗加快推行的汉化措施在客观上损害了契丹人,尤其是契丹权贵的利益; 2、以涅鲁古为首的契丹本土主义者要求维护自身的利益; 3、重元自身积累下的号召力与皇太弟、皇太叔等身份,契丹传统社会的继承观念等可为谋反的合法性做一定解释,而且重元本人也倾向于民族保护主义; 4、道宗的戒惕之意无形中给重元集团以压力。

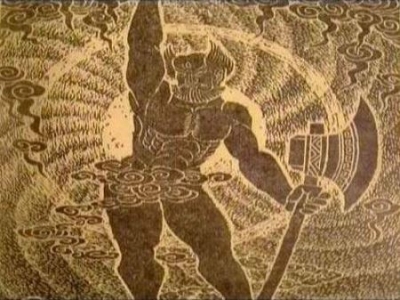

总的归结起来,这些都反映了要保持本民族传统还是要汉化之间的冲突,而重元与其说是这场叛乱的领导者,倒不如说是两种文化冲突之间的牺牲者——他本可在青史留名,无论是出于兄弟之谊还是本性仁厚抑或其他原因,他曾帮助兴宗渡过了最大的统治危机,他曾为契丹人的利益而请命,而且身处戎职时从未离辇下,尽忠尽责。

在史书上难以看出动机,但却可以看到事实,所以无论怎么说,他的这些事迹,都是值得赞扬的——忠于国、忠于民族、忠于兄长。

但他却不幸被冲突推上了风口浪尖,在人生行将结束时,为自己点上了叛臣的污点。

随机文章明朝皇帝朱允是谁?1998年大洪水出现龙尸真相,疑似数百米巨龙翻身所致惊人的史前文明的骗局,50亿年的火花塞是为了利益而造假视错觉形成的恐怖图片,九成物理学家不敢全部看完撒哈拉之眼有人去过吗,传闻无人能活着到达中心(形成原因未知)