明朝官员制度是怎么样的?明朝官员品级一览

明朝(中央) 1、三公、三孤: 三公:太师、太傅、太保(正一品) 三孤:少师、少傅、少保(从

【菜科解读】

明朝(中央) 1、三公、三孤: 三公:太师、太傅、太保(正一品) 三孤:少师、少傅、少保(从一品) 三公(太子太师、太子太傅、太子太保),三孤(太子少师,太子少傅、太子少保), 原是指天子或太子左右最亲近的人。

“师”是传授其知识的,“傅”是监督其行动的,“保”是照管其身体的,即分别是负责君主智育、德育、体育的人。

太子的师傅均以别的官衔任命,为明朝中央最高级官职;三公为正一品,三孤为从一品,两者位尊权重,但是一种虚职,是对大臣的加官和赠官的官衔!用来表明受官者的功绩与崇高身份,没有实际管辖范围。

明初,中书省为中央最高行政机构,为了加强皇权,于洪武二十八年(1093)撤销中书省,丞相制度被废除,殿阁大学士,,设大学士若干人,替皇帝批答奏章,商承政务,官阶五品。

如果兼任尚书、侍郎,则可以加官到一品,成为事实上的宰相,俗称“阁老”。

原中书省所辖的吏、户、礼、兵、刑,工六部(吏部:负责官吏的管理,考核,升迁等,户部:有十三个司,分别管理各地的收支与报销,礼部:主管国家凶吉大典,教育与考试,招待外宾,宴劳功臣等,兵部:管理天下军政(军令由五军都督府管理),刑部:管理天下刑名,工部:管理建筑、后勤、水利、制造等)直接对皇帝负责, 六部尚书实际上成为朝廷的最高的行政长官,尚书为各部正官,侍郎为六部中各部的副官。

六部各设尚书一人,直接对皇帝负责,尚书之下有左右侍郎(副部长)、郎中(司长)、主事等。

[吏部尚书]掌管全国官吏的任免考选,是吏部的最高长官。

明代是正二品,通常称为天官、冢宰、太宰。

[户部尚书]户部的最高长官,主管全国的财政监督、民政事务。

正二品官 户部侍郎]户部的副长官,为从二品 [礼部尚书]主管朝廷中的礼仪、祭祀、宴餐、贡举的大臣,正二品 [礼部侍郎]礼部副长官,从二品, [刑部尚书]掌管全国司法和刑狱的大臣,为正二品, [刑部侍朗]刑部副长官,从二品, [兵部尚书]统管全国军事行政长官,正二品。

[工部尚书]掌管全国水土工和的大臣,正二品,。

[工部侍郎]工部副长官,从二品。

[郎中]在六部中仅次于侍郎的官,是部内各司的主官,正五品。

[员外]“员外”是定额以外添派的人,为五品。

3、督察院: 直属于皇帝的监察部门 下设左右督御史(正二品)、左右副督御史(正三品)、左右佥督御史(正四品) 都察院是明朝中央的司法行政监察机构,明朝部,院,院、部权并重,院长官都御史与尚书平级,为正二品。

再往下设十三道监察御史,分管每个省的检查工作(当时中国分十三个省)十三道监察御史与直 属于皇帝的六科给事中统称"科道"属于言官范畴。

[监察御史]监察御史掌管监察百官、巡视郡县、纠正刑狱、肃整朝仪等事务。

明代为正七品。

[给事中]朝廷中经手章奏,稽察六部百司的官,正五品。

4、六科: 分为吏户礼兵刑工六科,每科设督给事中(正七品)、左右给事中与给事中(从七品)。

给事中品级虽低,权利很大,皇帝交给各个衙门办理的工作由六科每五天注销一次,如果有脱拉 或者办事不力的,六科可以向皇帝报告。

六科还可以参与官员的选拔,皇帝御前会议,审理有罪 的官员。

最为重要的是六科有封还皇帝敕书的权利,皇帝的旨意如果六科认为不妥可以封还,不 予执行。

5、五寺: 五寺是五衙门的简称,包括大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺 大理寺:相当于今天的法院,是全国最高上诉机关。

与督察院、刑部构成了三法司, [大理寺卿]全国三大司法长官之一,正三品。

掌握全国刑狱的最高长官。

太常寺:主管祭祀 [太常寺卿]掌管宗庙祭祀之事的长官,正三品。

[太常寺少卿]太常寺副长官,正四品。

[太常博士]太常寺掌管祭祀之事的官员,正七品。

光禄寺:主管宴享 太仆寺(兵部在地方设立的牧养军马机构)卿2人。

太仆寺卿,太仆寺长官,主管传达王命、侍从皇帝出入、车马等职事,正三品。

太仆寺少卿,太仆寺副长官,正四品。

鸿胪寺:“胪”是传的意思,“鸿胪”是大传颂的意思。

管招待外宾 [鸿胪寺卿]鸿胪寺卿既管朝廷的侍客,又管司仪,明代专管朝廷的朝会仪节,正四品。

[鸿胪寺少卿]鸿胪寺卿的副职,正五品。

6、詹士府: 詹士府是负责辅助太子的机构设正三品詹士一人,正四品少詹士一人,正六品府丞一人 詹士府设左右春坊,司经局,主簿厅 7、太医院: 太医院是管理宫廷及贵族诊断,制药的,设正五品院使一人,正六品院判二人,正八品御医四 人,从九品吏目若干人。

8、翰林院: 相当于现在国立大学,干部学院等的综合, 翰林院的首长称为翰林学士(正五品), 侍读学士两人,侍讲学士两人(从五品), 侍读、侍讲各两人(正六品), 修撰(从六品)考中状元后就会被授予此职位。

编修(正七品)榜眼、探花考中后就会被授予此职位。

[国子监祭酒]公卿、大夫的子弟称作“国子”,“国子监供祭酒”即国子太学的主官,从四品。

[国子监丞]唐代之后国子监丞为国子监丞国子监内部事务官。

明清时期监丞职能是学监的性质,正七品官。

[国子监博士]唐代之后,在国子监中分管教学的官员称作国子监博士及助教。

(地方)布政司,府,州,县。

承宣布政使司为明地方(省)最高行政长官,布政使 一省之民事财务总管,明朝全国设有13个布政使司 [左右参政、左右参议]明代布政使的下属官员。

布政使掌管一省的政务,参政、参议分守各道,并分管粮储、屯田、军务、驿传、水利、抚名等事,一般是正四品。

府: 明朝全国设159府,府按纳税粮分三等:纳粮20万以上为上府,20万以下十万以上为中府,十万以下为下府,无粮的叫地府, 府的长官称知府,其官正四品,明除首都、所在地府长官仍称尹外,一般都称知府。

[知府]知府职略高于知州。

知府为从四品。

[同知]府的副职称为同知,如一府的主官称为知府,而府的佐官称为同知。

明清时期,各府同知为正五品。

州:明代的州有两级别:直隶州和散州。

直隶州属省,级别与府相同;散州隶属府,同县级。

[州牧]唐宋京畿的地方长官称州牧,正六品官。

明代知州已降为与县略相等到的地方长官,但文字上仍尊称为州牧,与知县并称牧令,正七品。

[知州]州的长官,一般是六品或五品。

知州属官有同知、通判,分别掌财政、刑法、治安等。

[通判]北宋初年设通判之时,职权几乎与知州相同,名为佐官,实际上是与知州共同负责,甚至还是知州、知府的监视者。

到了,知州职位较轻,通判职位就更轻了。

明代知府以下设通判,定为六品官,实际上同知没有区别。

县:助手有县丞、主簿。

县丞协助知县管理县政,主簿管全县粮税、户籍。

中上山前好像就是县丞一职。

[知县]县的最高长官。

明代知县为正七品 [主簿]主簿是主管文书的意思。

中央卿寺中的主簿是正规的军事官,唐代列为从七品,其他官署的主簿为八、九品,县主簿为九品。

随机文章武隆后坪天坑群的成因,我国唯一冲蚀形成的天坑(深300米)揭秘太阳系中柯伊伯带隐藏了什么,太阳系的保护层和太阳系的起源自然界的雷电能够收集吗,技术受限无法实现/特斯拉也无法做到比埃及金字塔更古老的卡拉尔古城,金字塔中或存远古巨人骸骨流星雨是怎样形成的,彗星尘埃进入大气层所致/双子座流星雨是例外

古时候官员退休时,为什么不在当地养老?

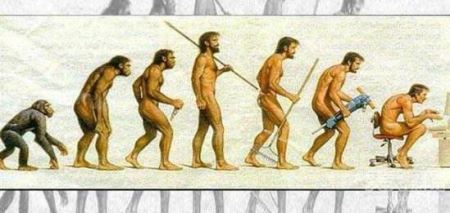

随着当今经济的发展,中国社会各项制度的提高,现代官员们的福利待遇规定也越来越规范化了。

与古时候相比较,人们的选择也更多了,不过近期随着古装影视剧如火如荼的上演,许多观众便便注意到了一个区别:古代官员退休时,为什么都不留在当地养老,而是必须告老还乡? 大家知道,自科举制度成立后,许多官员都是科举选拔出来的英才,古时候人们通过考试一举成名,就能够光宗耀祖,改变家族命运,一般当上了官的人,都会一辈子从事其职,那个时候的人不是说到了一定的年龄就可以退休了,而是要一直干,直到做不动了才能申请告老还乡。

现代人们的交通便捷,通讯便利,衣食住行都有了极大的方便,一般从政的人如果是在某地任职定居,就可以一直留在当地,但是退休后的选择是跟随自己的意愿,只要在其他地方有住所,便可以自由选择。

但是古时候人们考取功名后若是被提至京城任职,会赏赐给他气派的府邸,加上官员的福利薪资,他们携家带口生活在京城都是可以的。

但是这一切都是皇帝给他这个职位赏赐的,当他辞职的时候,一切还是要上交给皇家的。

告老还乡却不仅仅是因为这样的被迫之举。

首先,深受封建思想影响的古人,非常重视家族的重要性,人们的落叶归根意识也是比较强烈的。

树高千丈也要落叶归根,于是到了干不动的时候,人们还是愿意选择回归自己的家乡,并且有时候,有些意外身亡的官员,朝廷都会派人将其遗体或者代表其人的骨灰安葬到自己的老家地区,并且要安置于祖坟之处。

其次,退休的官员毕竟是当地一个优秀的例子,他们当初努力学习考取功名获得利禄,改变了身份,在京得以遇到大场面,长长见识,等到退休之后,让他们回到家乡其实是为了实现一些必要的的作用。

比如“乡村贤达”的作用,地方仍旧需要一些政务辅佐人员,他们算得上是不可多得的合适人选,还有一个作用就是能够在当地梳理一个好的榜样,激励下一代人努力。

最后就是当时的农耕社会里,人们的家中都是还有农耕财产的,他们在城里辞官后,虽然还有俸禄,但是毕竟商业不发达,还是依靠农耕自给自足更为便于人们的生活,并且这些才是真正属于他们家族的财产,所以这些人最后都要回到自己的家乡地。

随机文章悲催的贝尔格拉诺将军号,惨遭鱼雷偷袭沉没(死323人)苏联外星婴儿事件,外星飞船逃生舱发现外星婴儿(1年后死)不明飞行物坠落苏州,直径10米球体砸中路人和车辆神是否存在高维度空间,人的行为由神设定的参数支配(真伪难辨)人根峰和母门洞传说,传闻是伏羲和女娲造人后留下的产物

飞钱是什么?解析唐代货币汇兑制度

唐宋的汇兑券。

元和元年( 806 )曾禁飞钱,可见飞钱产生在此之前。

当时钱币缺乏,各地禁钱出境,在京师的商人将钱交给各道驻京的进奏院、各军、各使或富商,取得凭证,回本道合券取钱,称为“一飞钱”。

元和七年曾规定商人在户部、度支、盐铁三司飞 钱, 每千钱加付百钱, 商人不至, 又改为免费对换。

开宝三年(970)设便钱务, 专门办理便换。

初年便换业务还盛行。

后来使用纸币, 便换业务衰落。

“飞钱”实质上只是一种汇兑业务,它本身不介入流通,不行使货币的职能,因此也不是真正意义上的纸币。

简介 飞钱是中国历史上早期的汇兑业务形式。

唐代的飞钱实际上是一种票证,类似于今天的银行汇票。

《、食货志》这样表述:“……商京师、委钱诸道进奏院及诸军、诸使、富家,经轻装趋四方、 合券乃取之, 号飞钱。

”在商业异常发达的唐代,各地商人运货到京城出售,售货得的大量钱币要带去既不安全又不方便,因此商人们就将钱币交给各地驻京的进奏院(相似于驻京办事处)和有关机构,或交给各地设的分支机构的富商,由这些单位发给半联赁证,另半联赁证寄回各地的相应单位。

商人回本地区后,经验证相符,便可取款。

这些赁证叫“飞钱”,确实很形象。

主要特征为:一地出钱并取得有关证明,在异地凭证明取得钱款,类似今天的汇票。

飞钱的产生,与当时商业贸易发达有关。

唐代内地与边远地区、外国通商日盛,许多商人奔波于戈壁沙砾之间,铜钱面值小又重,运输很不便利,时遭被人抢劫风险。

一些封疆大吏搜刮的财宝也要运送京城或运送回家。

飞钱应运而生。

《·食货志》对飞钱与交子、会子等的承继发展关系,已经作出结论说:“会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。

” 随机文章揭秘美国发声石头之谜,一堆石头发出金属叮当声苏联外星婴儿事件,外星飞船逃生舱发现外星婴儿(1年后死)2018.1.30美国ufo事件,环状不明飞行物倾斜悬浮于半空法国斯卡普eg巡航导弹,射程400公里可打击机库和重要人物风水宝地不葬无福之人,伤天害理命格差的人葬进去将引发横祸