日军地下杀人场装电椅搅肉机

日军侵占我国东北后,该楼曾是日军的兵营,解放后,这里成为解放军的军营。

日前,老楼褪下神秘面纱,交由一家民营

【菜科解读】

日军侵占我国东北后,该楼曾是日军的兵营,解放后,这里成为解放军的军营。

日前,老楼褪下神秘面纱,交由一家民营企业使用。

随着对该楼阴森的地下室进行清理,一个日军地下杀人场惊现在人们眼前。

神秘的百年俄式老楼 在一面坡镇,有一百多座俄式风格的建筑,而最神秘的建筑,莫过于这座紧靠着蚂蜒河的老楼。

老楼建于1897年,虽然历经百余年的风雨,仍保存得相当完好。

日前,由于老楼的地下室惊现被日军残害者的白骨,再度引人关注。

6日,记者一行来到这里,对神秘老楼进行了现场踏看。

老楼外观保存完好,楼面上的俄文依旧清晰可辨。

据尚志市烈士纪念馆馆长刘莉介绍,不久前,使用老楼的民企在清理地下室时,清理出了被害者的白骨。

刘莉说,老楼曾经做过日军的军营,而地下室就是日军的刑讯室,大批中国人在这里死于非命,尸体被扔进楼后面的蚂蜒河。

参与地下室清理的马先生告诉记者,地下室多年来一直封闭,现在只能由一楼的一个50厘米见方的洞口出入。

不久前公司想把地下室利用起来,雇人清理里面的垃圾。

清理出3筐土时就发现了白骨,清理出10筐土时发现了人的头盖骨。

公司4个不信邪的小青年,爬入地下室的洞中洞,9时进洞,一直到14时才从洞口爬出,竟然在里面迷路了,据说出来时,4个青年的身体多处被刮伤。

因为里面阴森恐怖,公司只好结束清理,原样封好洞口。

阴森恐怖的地下室得知记者来采访,公司经理早早叫人把洞口打开,免得里面缺氧。

顺着一把铁制的梯子,记者与刘莉等人一起进入地下室。

地下室里比想象的要宽敞,中间是一条过道,两边是一个一个房间。

由于没有光线进入,我们带进来的3只小手电筒,就像3只萤火虫。

地下室并不潮湿,房间的木门经过百年时间,已破烂不堪。

一个房间的墙上突兀着两根钢轨,墙上有当年挂东西用的铁件,长着斑驳的红锈。

在距离地面大约两米高左右的地方,出现一个个方型的洞口,记者借着手电光往洞里看,看不出洞究竟有多长,但洞高不足1米,人在里面无法直腰。

刘莉说,那4个小青年就是钻进了这洞中洞迷的路。

刘莉说,据当地老人讲,小洞就是当年关押人的地方,人在里面无法转身也根本不可能逃走,不管里面关多少人,只要洞口有一个哨兵就可以全部控制。

而过道两边的房间就是刑讯室,有电椅和搅肉机。

人被杀死后,用搅肉机搅碎,直接顺着通道冲进蚂蜒河。

我们粗略踏看中,没有见到传说中与蚂蜒河相通的通道。

有一些小洞口被封死,不知里面隐藏着什么秘密。

记忆与记载中的屠杀据刘莉介绍,当地老人都知道这个地下室是日本人的杀人场。

刘莉曾访问过当地90多岁的老人吕奶奶,老人说当时日本人每天都在往里面抓人,却从来没有看见有人活着出来。

当时里面确实有电椅和搅肉机。

吕奶奶说,后来杀人太多搅肉机干不过来,就凿开蚂蜒河,把人串上铁丝塞进冰窟窿。

有一年开春,距离这里300多米的一座小木桥被尸体堵住,河水无法下泻,就找人用木杆子把尸体捅开。

刘莉说,几年前,小木桥改造成了石桥,施工队在木桥附近挖出很多白骨,装了一车还多。

她的父亲就曾经亲眼见过尸骨。

刘莉手头有一本手写的资料,是1958年吉林大学历史系对日军暴虐历史的调查、考证和记录。

记录中记载,当时走访了400余位当年的见证人。

这些人中有伪警察、叛徒,也有参加抗联的人士。

刘莉说,资料中对尸体阻塞蚂蜒河的情景有记载。

据知情人介绍,当时日军发给被害者们统一的衣服,还有一顶帽子。

日军后来将这些人用铁丝串起来,塞进冰窟窿。

刘莉说,修建石桥的时候,有人在白骨上发现老年妇女的疙瘩鬏,可见被杀死的人中老弱都有。

记者随后采访了尚志市文化局局长何树岭。

何局长表示,将和有关部门协调,对这个日军的地下杀人场进行全面调查,同时给予保护性开发。

准备对地下残留物进行彻底清理,对于清理出的白骨进行保留,并准备申报省级爱国主义教育基地。

(

山西一个村庄,地下45万具白骨,两个帝王来此建庙

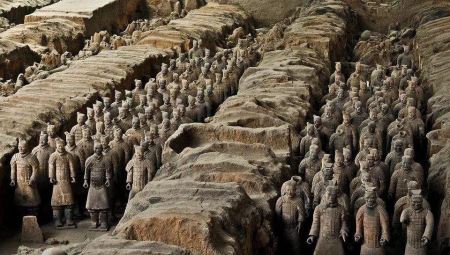

那就是为了更好的维护秦国的长远利益,必须尽最大的可能消灭赵国的有生力量。

白起坑杀赵军 于是乎,就下令将投降的所有赵军就地坑杀! 清末学者梁超统计,这一次,白起足足杀了四十五万人! 白起经过此战名扬天下,而,也成为了整个战国时期最为惨烈的一场战役! 长平之战 这时,我们会产生一个疑问,那就是梁启超先生的说法是否准确? 是否真有四十五万人被白起坑杀? 因为就算是时隔两千多年,那几十万人的尸骨也不可能就那么消失不见! 当然,这个疑问还是有答案的! 白起坑杀四十五万人,这是发生在长平之战中! 那么,我们的长平到底在哪里呢? 根据的记载,长平就是今天的山西省晋城市高平市的西北部! 而白起究竟有没有坑杀这么多赵国军人,在这里也最终找到了答案! 长平之战示意图 在今天的山西省晋城市西北部有许多大大小小的村庄,名字。

不是当地人,真的很难分清哪个是哪个! 但是有一个村子却很是特殊,那就是一个叫做谷口村的村子! 因为在这个村子中,有许多不可思议的地方。

比如,老早的时候,村里的老人就交代,村子边上的哪个地方尽量少去。

村子里的哪个地方晚上一定不要去!为什么呢? 当时的人们都比较迷信,因为在这些地方,隔三差五就能冒出来一些人的尸骨。

有时候会一堆一堆的出现,所以,村里人就认为这些地方不干净。

因此就对年轻人说出了这样的警告! 谷口村一景 到了建国之后,村子里的怪事越来越多。

经常有人在种地或者盖房子的时候,就毫无预兆的挖出来成堆成堆的尸骨,让人又惊又奇! 那么,这么多的尸骨,到底是从哪里来的,都是一些什么人留下来的呢? 一时间让人! 然而,答案却很明显,基本上都不用,翻开的史记都能找到答案! 这些尸骨就是距今两千二百八十年前,长平之战中被白起坑杀的那四十五万赵国军人的尸骨! 这个谷口村就是当年的长平之战的古战场。

许多赵国军人投降后被白起下令就地掩埋,在这里平平静静的躺了两千多年! 尸骨 根据记载,在时期,曾经巡幸高平。

来到谷口村一带的时候,见白骨遍野,头颅成山,触目惊心,遂在头颅山旁修建骷髅王庙。

“择其骷骨中巨者,立像封骷髅大王”。

只是到了后来,这座骷髅王庙就在战争中消失了! 到了的时候,也来到过这里寻访骷髅王庙,可是最终没能找到。

所以就命人按照唐史中的记载,在头颅山上重新修建了骷髅王庙! 并且在庙中新加入了赵括夫妇的雕像! 时至今日,乾隆修建的骷髅王庙依然存在于头颅山上! 随机文章为什么说第二次鸦片战争是鸦片战争的继续?世界上十大最恐怖的木乃伊,女人和小孩被霍霍冻成木乃伊如何克服瓦伦达效应,患得患失是走向成功的最大阻碍(保持平常心)为什么不去水星探索,公转速度和超强太阳风成为阻碍abc法则沟通三原则,新业务员必须掌握的黄金沟通方法

神僧佛图澄,令杀人恶魔石虎佩服得五体投地

但是在佛教发展的特定阶段,为了推行佛法,总有个别高僧使用神通手段,比如佛图澄。

佛法自汉明帝公元68年传入中国,但直到公元260年,才有了第一位正式剃度的真和尚朱士行。

二百年,才发展了一位正式入教的,可想而知,一个信仰的推行是多么的寸步为艰。

不能说白马驼经的两个梵僧迦叶摩腾和竺法兰佛法水平不高,或者说之后近两百年的时间内相继东来的和尚们不会讲法。

不至于,既来传法,总归精通。

一直进展不顺的主要原因还在于当地统治者的态度,虽然不明令禁止,但也不宣扬支持,老百姓独立性不强,更多的还是跟随政府。

打破这一僵局的正是佛图澄。

佛图澄,西域人,据说是龟兹国人,在他圆寂后4年,又一位绝世高僧鸠摩罗什在龟兹出生。

不得不说,龟兹国佛法基础深厚,总出高僧,而且我国有很多僧人西行求法走到龟兹就留下了,比如中国第一位西行取经的僧人朱士行,也就是前文提到的第一位剃度的和尚。

佛图澄东来洛阳时,已经年近八十高龄,我国创西行求法年龄最高的法显和尚出发当年是六十岁。

可千万别嘀咕:这么老了,没几年阳寿了,还出来混?那就错了,人家还有三十七年的阳寿,也就是说佛图澄活了117岁! 绝对的艺高人胆大,没有金刚钻,不揽瓷器活。

佛图澄的高龄为他平添了几分神秘色彩。

似乎为踏入东土做足了功课,佛图澄来到时,首先找东土的儒士们切磋。

虽说事先准备,但肯定谈不上深研儒家学说,可是东土的儒士们竟无人能辨得过他。

这么神奇?是不是他就是佛陀的化身? 如果仅仅靠这点儒学本事,想搞定统治者,相当不靠谱。

儒家圣人老孔当年,照样不受待见,落魄如。

佛图澄的杀手锏是他的神通,奇幻神异的神通手段令统治者心服口服,让杀人不眨眼的魔王,乖乖地供奉大和尚,并支持佛教弘传。

当时适逢西晋末年,发生了历史上著名的“永嘉之乱”,五个少数民族把汉族人的地盘搞得。

佛图澄观察了形势之后,没有选择先声夺人的匈奴人,而是决定选择了厚积薄发的羯族人作为合作对象。

佛图澄循序渐进,先征服了羯人大将郭黑略,然后通过郭黑略的推荐见到了羯人首领。

石勒也是个传奇,一开始的身份是奴隶,从奴隶到将军,有这样经历的人历史上很多,但从奴隶到皇帝只有石勒一人,比后来的从乞丐到皇帝还强些。

因为乞丐毕竟是自由身,而奴隶没有自由,随时都有可能被合法地杀死。

佛图澄第一次直接为石勒出谋划策是预见追兵。

在佛图澄的事先预告下,石勒躲过了追兵突袭。

然而事后石勒将信将疑,决定反试佛图澄。

一天夜里,他故意全副武装坐在中军帐,一副大敌当前的样子,然后派人把消息透露给佛图澄,结果佛图澄哈哈大笑,说你闲得蛋疼啦,太平无事的装什么装呀。

最大的一次功劳应该是帮助石勒打败刘曜。

刘曜这时已经是赵国(后来叫“前赵”,石勒即位后叫“后赵”)皇帝,见石勒功高危险,便亲自领兵前来剿灭。

刘曜可不是一般人,这位匈奴人是前赵的第四位也是最后一位皇帝,在纷乱的北方能拥有一席之地,全凭他的南征北战、左冲右突维持来的,当然也有石勒家族的一份功劳。

所以当刘曜大军压境时,石勒有些怂,不敢应战,此时佛图澄站出来告诉石勒:只管出击,刘曜必擒。

果然此战大胜,擒获刘曜,石勒因此替代做了皇帝,历史称之为“后赵”。

石勒死后,他的弟弟抢了石勒儿子的帝位,成为后赵第三位皇帝。

石虎比石勒更加残暴,但对待佛图澄也更加尊重和信服。

《高僧传》中记述:一次,佛图澄与石虎共坐。

佛图澄忽然吃惊地说:“变!变!幽州发生了火灾。

”随即取酒向幽州方向喷洒。

石虎不太相信,就派人前往幽州查验。

使者回说:“那一日火从四大城门烧起,火势猛烈。

忽然从南方飘来一层黑云,既而天降大雨,将火扑灭。

雨中还能闻到酒气。

”这个梗后来被《》借用,第七十回,为扑救朱紫国城门火灾,悟空把酒杯往空一丢,化作,浇灭火灾。

这也印证了古代的酒太淡了,酒精度很低,否则岂不是火上浇油?所以里的好汉们大碗喝酒其实也就相当于我们这一小酒盅,没什么了不起的。

佛图澄救火这件事被画在了第323窟,事实上佛图澄很多的神通故事都被画成敦煌壁画。

佛图澄的两个弟子曾私下议论师父,第二天便被佛图澄训诫。

此事传扬出去之后,就很少有人敢私下妄议他人,甚至做坏事。

这个梗后来被道教借用,就成了“举头三尺有神明”的警戒,对教化人们很有作用。

虽然佛图澄给了后赵很大的帮助,后赵两任皇帝也帮助佛图澄弘扬了佛法,但羯胡的嗜血好杀的特性,使得他们功不抵过,最终佛法无法继续庇护他们的政权。

尤其是石虎,连自己的三个儿被他分别杀死,最残忍的是,在杀最后一个太子石宣时,他亲自临场监刑,让人用铁锁穿透儿子锁骨,牵到火堆上活活烧死,而他竟然在一旁微笑看着,直至儿子被烧成碳灰,同时还杀了太子的从属官员300余人,车裂肢解,。

对于石虎的因果报应,佛图澄无力挽救,也不想挽救,但屡受皇恩,又不忍弃之而去,只有一死了之,化掉此身,另投圣胎,从另一个地方重新开始,度化人世。

在对石虎最后一次忠告加训诫后,佛图澄圆寂。

石虎大哭,拜服于地。

后一年,石虎亡故,再一年,后赵灭国。

如果说,佛图澄仅仅扶持后赵政权几十年,那他只是个式的国师,属于政治人物,不是佛教高僧。

与扶持后赵政权相比,佛图澄更大的贡献是弘扬佛教。

在佛图澄争取到了统治者的支持后,大兴工程,修建寺庙达八百多座。

说“南朝四百八十寺”,北朝的寺庙并不逊色。

皈依的百姓超过万人,其中有几十名著名弟子,更有好几位成了后来的高僧大德,如释道安、竺法汰、竺法雅、僧朗、法祚、法常、法佐、僧慧、道进等人,还有一个比丘尼令安首,他们后来都成为了各宗派的祖师和宗师。

如僧朗成为南方三论宗祖师,道安则为汉传佛教制订了第一部僧尼戒律规范。

佛图澄不仅培养了中土人士,而且连西域的僧人都慕名而来,形成了反哺,一般都是西行求法,东来传教,而他却令西域人东来求法,实在是位道行深厚的高僧。

安徽太湖县境内,佛图澄曾来此弘法,并在大尖山修建寺庙,当然就叫佛图寺。

寺庙香火大盛,于是大尖山跟着佛图寺改名叫佛图山。

这个经历和南京的栖霞寺、栖霞山的名称经历一样一样的。

山以寺名,寺以僧名,佛图澄的确够伟大。

佛图澄以神通开路布局,以深厚的佛理教化世人,既是神僧,又是高僧。

随机文章隋炀帝杨广:历史上曾是才华横溢的翩翩美男子佛罗里达州马尔伯里天坑,采矿废料造成的天坑(深56米)揭秘沙尘暴多发于什么季节,沙尘暴的天气符号图标是怎么样的双缝干涉实验为什么恐怖,实验证明世界虚假(造物主玩弄你的人生)揭秘虹化现象的科学解释,高僧死后肉体化成彩虹留下舍利子(神迹)